小人閑居為不善日記|時代は変わる――《007/ノー・タイム・トゥ・ダイ》と《DUNE/デューン 砂の惑星》|noirse

時代は変わる――《007/ノー・タイム・トゥ・ダイ》と《DUNE/デューン 砂の惑星》

The Times They Are A-Changin’――No Time to Die and Dune

Text by noirse

※《007/ノー・タイム・トゥ・ダイ》と《DUNE/デューン 砂の惑星》、《ブレードランナー》、《ブレードランナー 2049》の結末に触れています

1

衆議院選挙が終わった。結果を眺めているとどうしても世の中の変化を感じてしまうが、4年に一度のことだし当然なのだろう。今回は2本の新作映画から感じた変化について書くことにする。

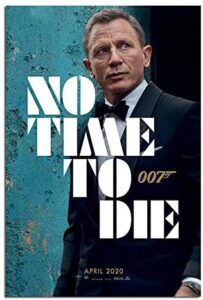

1本目は《007/ノー・タイム・トゥ・ダイ》、お馴染み007シリーズの最新作だ。10年以上に渡ってジェームズ・ボンド役を勤めたダニエル・クレイグは本作を最後に同役の引退を表明しており、それにふさわしい結末が用意されている。

1本目は《007/ノー・タイム・トゥ・ダイ》、お馴染み007シリーズの最新作だ。10年以上に渡ってジェームズ・ボンド役を勤めたダニエル・クレイグは本作を最後に同役の引退を表明しており、それにふさわしい結末が用意されている。

前回のヒロイン、通称「ボンド・ガール」のマドレーヌはボンドの子を宿していた。しかしボンドは特殊な細菌兵器に感染してしまう。感染者本人にはまったく影響ないものの、感染者が特定の人物に触れると死を招くようになっていて、マドレーヌもその対象だった。ボンドは秘密基地に潜入し、世界中に細菌をばら撒こうとする敵を打ち倒す。けれど細菌の発射は止められず、それを食い止めるためイギリス軍のミサイルが基地に降り注ぐ。マドレーヌの元に戻っても死をもたらすのみと悟ったボンドは脱出を諦め、ミサイルの雨の下、ひとり佇む。

007を生み出した作家イアン・フレミングは、実際に英国の諜報員だった。とはいえ007シリーズはリアルなスパイ小説ではなく、エンタテインメントに徹している。政治家の息子に生まれ名門校に通い社交界にも名前が通っていたフレミングは、健啖家で女性遍歴も多くこだわりの強い人物で、そうした嗜好がボンドの人物像に反映している。

1962年、《007/ドクター・ノオ》から始まった映画版007の特徴のひとつは、ボンドのブランド志向にある。酒はウォッカ・マティーニ。スーツはサヴィル・ロウのアンソニー・シンクレア。シャツはターンブル&アッサーのイタリアンカフ。時計はロレックスのサブマリーナー。車はアストンマーティンだ。

1962年、《007/ドクター・ノオ》から始まった映画版007の特徴のひとつは、ボンドのブランド志向にある。酒はウォッカ・マティーニ。スーツはサヴィル・ロウのアンソニー・シンクレア。シャツはターンブル&アッサーのイタリアンカフ。時計はロレックスのサブマリーナー。車はアストンマーティンだ。

時代はスウィンギン・ロンドン。まだまだイギリスは文化の発信地として影響力を誇っていた。ツイギーとミニスカート、マリー・クワントにテレンス・コンラン。BIBA、ヴィダル・サスーン、カーナビー・ルック。映画《ナック》(1965)に《欲望》(1966)、そしてビートルズ。007もそのひとつで、ボンドのライフスタイルは男たちの憧れの的だった。

しかし時代は変わる。ビートルズは解散。いわゆる「イギリス病」が英国を覆い不況と不満が蔓延、「ゆりかごから墓場まで」と謳われた福祉国家も、サッチャーの新自由主義政策によって解体されていく。

ボンドは新しい時代の象徴だったが、同時にひどくアナクロでもあった。特にボンドのマッチョイズムは、ショーン・コネリーの人気絶頂時から既に、時代遅れのファンタジーとして批判されていた。「ボンド・ガール」などという言葉もその一例だ。

ダニエル・クレイグのボンド役継承以降はそのマッチョイズムも幾分か改善されたものの、本質的には変わっていない。一方でポリティカル・コレクトネスの意識は上がっていくため、クレイグ版007を見ていると、ここだけまだ古き時代のマッチョなアクション映画が、まるで化石のように生き残っているように感じられた。

そこで《ノー・タイム・トゥ・ダイ》だ。この結末は、クレイグの再任を避けるためなのは分かるし、であればヒロイックな方が盛り上がるだろうというのも理解できる。けれどボンドには人並みの幸福も与えられないのだろうかという疑問も残る。流行の服を取り替えるように女性を弄んでは捨ててきたボンドに家庭を作る資格はない。彼は子供と母親にとって毒のような存在で、家庭に収まるのは反時代的だ。ならいっそ死んでしまった方が、世間へ向けたメッセージとしてふさわしい――。

ボンドが幸せな家庭に落ち着いている姿はたしかに想像しにくい。けれどもその権利がない訳でもあるまい。ボンドの死こそ今の時代の最適解なのかもしれないが、ひとつの時代が終わったことを感じざるを得ない。

2

2本目の映画は《DUNE/デューン 砂の惑星》。主人公のポールは名家アトレイデス公爵家の跡取りだ。アトレイデス家は砂漠の惑星アラキスの管理を命じられるが、それは彼らを敵視するハルコンネン家の陰謀だった。アトレイデス家は不意の襲撃を受け壊滅する。しかしポールは脱出に成功、砂漠に身を潜め、原住民フレメンと身を共にしていく。本作は二部作の一作目で、今回はひとまずここで終わる。

2本目の映画は《DUNE/デューン 砂の惑星》。主人公のポールは名家アトレイデス公爵家の跡取りだ。アトレイデス家は砂漠の惑星アラキスの管理を命じられるが、それは彼らを敵視するハルコンネン家の陰謀だった。アトレイデス家は不意の襲撃を受け壊滅する。しかしポールは脱出に成功、砂漠に身を潜め、原住民フレメンと身を共にしていく。本作は二部作の一作目で、今回はひとまずここで終わる。

注目したいのはポールの能力だ。彼の母親は特殊能力の使い手で、息子にもその力を伝授していた。そのせいかポールは折に触れて幻覚に襲われるようになる。それは破滅や争いの前兆のようで、ポールを動揺させるが、同時にその世界に魅力も感じている。

すべてを失い、砂漠の只中に身ひとつで放り込まれてしまったポールはしかし、これこそが自分が生きる本当の世界だったのだと理解する。今までの人生はかりそめの姿であり、彼がいるべきだったのは、これから始まる砂漠での戦いの日々だったのだ。

原作者フランク・ハーバートが原作《デューン砂の惑星》を発表したのは1965年。話自体は古風な大河ドラマだがエコロジーSFの先駆けでもあって、新たな世界を求める学生やヒッピーに強く支持された。ポールの能力は、当時流行したニューエイジ思想やスピリチュアリズムにも通じる。

ベストセラーとなった《デューン砂の惑星》は当然のように映像化の企画が持ち上がることになったが、壮大な世界観に複雑な人間関係、錯綜するプロットなど様々な要因により頓挫を繰り返していた。1975年にはチリのアレハンドロ・ホドロフスキーが監督に指名されるが座礁。企画はデヴィッド・リンチの手に渡り、1984年に《デューン/砂の惑星》として公開されるが、批評面でも興行面でも惨敗を喫した。

ベストセラーとなった《デューン砂の惑星》は当然のように映像化の企画が持ち上がることになったが、壮大な世界観に複雑な人間関係、錯綜するプロットなど様々な要因により頓挫を繰り返していた。1975年にはチリのアレハンドロ・ホドロフスキーが監督に指名されるが座礁。企画はデヴィッド・リンチの手に渡り、1984年に《デューン/砂の惑星》として公開されるが、批評面でも興行面でも惨敗を喫した。

ホドロフスキーとリンチと言えば、映画史上でも屈指の異端、いわゆるカルト監督だ。それだけ原作が異形ということなのだろうが、今回取り組んだドゥニ・ヴィルヌーヴは、今ハリウッドでも最も信頼されている人気監督のひとり。結果、整理された脚本と見応えのある映像で、大規模な予算に見合った娯楽大作に仕上がっていた。しかしヴィルヌーヴのキャリアと照らし合わせると、どうにも引っ掛かりを覚える作品でもある。

3

ドゥニ・ヴィルヌーヴはSFだけでなく、骨太な人間ドラマやクライム・サスペンスも得意とする。そんな中でまずピックアップしたいのは《複製された男》(2014)だ。主人公は平凡な大学の講師だったが、見ていた映画の中に自分と瓜ふたつの男を発見。その男は生年月日や身体の傷跡まで同じで、次第にふたりの境界線が崩れていく。

ドゥニ・ヴィルヌーヴはSFだけでなく、骨太な人間ドラマやクライム・サスペンスも得意とする。そんな中でまずピックアップしたいのは《複製された男》(2014)だ。主人公は平凡な大学の講師だったが、見ていた映画の中に自分と瓜ふたつの男を発見。その男は生年月日や身体の傷跡まで同じで、次第にふたりの境界線が崩れていく。

もうひとつは《ブレードランナー 2049》(2017)。SF映画の金字塔《ブレードランナー》(1982)の続編だ。《ブレードランナー》は「レプリカント」と呼ばれるアンドロイドと彼らを狩り出す「ブレードランナー」を描く作品。主人公のブレードランナー、デッカードもまたレプリカントだったのではないかと仄めかされた点が議論を呼んだ。

《ブレードランナー 2049》は、ヴィルヌーヴとシナリオライターたちによるオリジナル脚本。前作から20年余。主人公のKはレプリカントでありながらブレードランナーの仕事に就き、どこにも所属できないという悩みを抱えている。けれどデッカードを巡る事件を捜査していくうち、自分はデッカードとレプリカントの子供ではないかという思いに囚われていく。しかしそれは事実と異なっていた。敵との激闘の末に深手を負ったKは、デッカードに彼の子供を引き渡し、雪の中ひとり座り込み、静かに眼を閉じる。

《ブレードランナー 2049》は、ヴィルヌーヴとシナリオライターたちによるオリジナル脚本。前作から20年余。主人公のKはレプリカントでありながらブレードランナーの仕事に就き、どこにも所属できないという悩みを抱えている。けれどデッカードを巡る事件を捜査していくうち、自分はデッカードとレプリカントの子供ではないかという思いに囚われていく。しかしそれは事実と異なっていた。敵との激闘の末に深手を負ったKは、デッカードに彼の子供を引き渡し、雪の中ひとり座り込み、静かに眼を閉じる。

《複製された男》と《ブレードランナー 2049》はアイデンティティ・クライシスを巡る作品だ。前者は自分は何者なのか、自分が所属している場所は正しいのか、確信が揺らいでいく。後者は自分の居場所が分からず、もがき苦しむ姿を描いている。人間の生の希薄さを、SFや幻想小説の手法を変りて表現する。ヴィルヌーヴはそういう監督だった。

しかし《DUNE》は違った。ポールは名家の後継者という居場所に納得してはいたが、本心は違ったのだろう。《DUNE》は、それまでのアイデンティティ・クライシスに揺らぐ姿を浮き彫りにする方向性から、確信を持って自分の道を突き進む人物を描くことにシフトしているのだ。

選挙の結果、再び分断という言葉が目に付くようになった。本当に社会が分断されているのだすれば、それぞれに分かれた人たちは確固とした信念を持っているということになるだろう。確かに昨今飛び交う言葉やメッセージを眺めていると、保守側にしろ革新側にしろ自分の立ち位置は間違っておらず、自らが正しいという信念に貫かれているように見える。これは欧米や他の国でも同じことが言えるだろう。

《DUNE》を見ていると、時代を客観的に見てこういった結論にしたというより、ヴィルヌーヴが考えを改めたように思える。ドナルド・トランプは次期選挙に前向きだし、アフガン問題でミソを付けたバイデンの支持率は下がっており、中間選挙の雲行きも怪しい。それを考えるとヴィルヌーヴの方向転換は、不安定な時代の中で強い立場を取るべきという志向の表れなのかもしれない。

しかしわたしは《複製された男》やKのような、自己を不確かだと感じる人にこそシンパシーを抱く。確固たる信念は得てして衝突を生む。ボンドの死や、《DUNE》でスピリチュアルな呼びかけに目覚めて信念に目覚めるポールを見ていると、どうしてもあやうさを感じてしまうのだ。

(2021/11/15)

—————————

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中