評論|西村朗 考・覚書(39) 最期の3作と『蓮華化生』|丘山万里子

西村朗 考・覚書(39) 最期の3作と『蓮華化生』

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

西村朗氏の急逝から5ヶ月後の2月8日、お別れの会が開かれた(サントリーホール/ブルーローズ)。まず、氏が自作自演する『永遠の微笑み』(「遠山慶子先生の思い出に」2021年世界初演@草津音楽の森国際コンサートホール)の映像が流れる。筆者は草津でこの実演に接したが、リヒャルト・シュトラウスの『MORGEN』が引用されている美しい作品で、氏が音楽監督を務めた草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティバルの創始者でありその中心であった遠山一行・慶子夫妻への想いに満ちたピアノであった。創始以来長くこの草津に親しんできた筆者には、さまざまなシーンが思い浮かぶ。

献奏に高橋アキ氏pfが『ヴィシュヌの化身』の第6曲《聖者カルキン》を演奏、のち、途切れぬ献花の間に『華開世界』が流れ、音楽と映像で『光の鳥』『ピアノとオーケストラのための「神秘的合一」』が紹介された。『神秘的合一』は未完で、第2楽章のみが委嘱先に渡され、この1月27日に遺作として演奏された、その録音である1)。

『光の鳥』(1994)では氏が作品を語る映像があり、そこで氏は作品のテーマが「死」であり「無数の死者の魂が光に向かって飛んでゆく」さまである、と述べられた。前年には『鳥のヘテロフォニー』がある。ふと筆者は、詩人佐々木幹郎との合唱作品『鳥の国』(2010)での鳥葬を想起した。『光の鳥』作曲当時、すでにそのイメージがあったのかどうか。

氏は、あちこちで自分のテーマは「死」だと言い、そう書いてもいる。

だが、「死」とは何だろう。

筆者は氏の急逝後の12月21日に全音主催第29回「四人組とその仲間たち」のライブ配信で『チェロ独奏曲「オン・マニ・パドメ」』を、翌22日に東京シンフォニエッタ第54回定期演奏会で『三重協奏曲「胡蝶夢」』(ヴァイオリン、ハープ、クラリネットと管弦楽のための/7月8日@いずみシンフォニエッタ大阪 第50回定期演奏会初演)、年明けて1月『神秘的合一』を聴いている。最後の完成作『胡蝶夢』を世に出し、初演後の突然の入院、わずか2ヶ月のちに旅立たれた...。

『胡蝶夢』を含め3作全てを立て続けに聴取した筆者は、各々の持つ世界の急激な変貌にただ立ち尽くすばかりだったが、一方、変わらぬメッセージを受け取ったようにも思う。

本連載では、終着地をぼんやりと遠望しつつ、眼前の現在(先取りせず、創作が進むと同じ速度で作品に向き合う道程)をいかに読み、位置付けるかに腐心してきた。次作に見えるもの、そこから見通せる世界へと歩き、この旅の終着であった『紫苑物語』を経てその先を望みたいと願っていた。だがこの3作はそれを通り越して、いきなり降ってきたのである。

もはや、これまでと同様の執筆姿勢をとることは難しい。

だが、この3作で、いったい何が起きたのか?の問いは、必ず、これまで追ってきた全ての作品群の中にその回答が示されているに違いない。

創造する魂の持続とは、そういうものではないか。

『絵師』『清姫―水の鱗』を終え『紫苑物語』へと筆を進めるにあたり、何らかの示唆がこの3作に遺されているのではないか、という気持ちがある。

ゆえ、たとえ誤見であっても、今ここに、筆者が見えるものを記しておこうと思う(以下敬称略)。

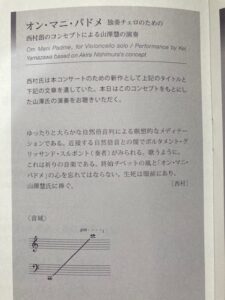

最も激しく筆者が撃たれたのは逝去の前、チェリスト山澤慧に送られた作品タイトル『オン・マニ・パドメ』とそのコンセプトだ。2)8月半ばに山澤に届いたそれは、12月の「四人組」コンサートで公開された。当日のプログラム3)記載の当該コメントは以下である。

「ゆったりと大らかな自然倍音列による瞑想的なメディテーションである。近接する自然倍音との間でポルタメント・グリッサンド・スルポント(奏者)が見られる。

歌うように。

これは祈りの音楽である。終始チベットの風と「オン・マニ・パドメ」の心を忘れてはならない。生死は眼前にあり。山澤慧氏に捧ぐ。(西村)

<音域>

C~C 」(画像参照)

これを見て山澤は試奏したものを9月2日に動画で病室の西村に送り、2日後西村から短い感想とコメントが届く。それが最後となった。

21日の山澤の演奏4) https://www.zen-on.co.jp/rent_news/2023_live/は上記コメントと、動画視聴後の感想をもとに彼が創作したもの。

筆者はライブ配信でこのコンサートを視聴したが、地底から這い上がるようなCを基音とした倍音主体の静謐かつ強靭な芯に貫かれた演奏であった。山澤はチベット仏教の詠唱に示唆を受けたという。中間部、高音で響くのが「オン・マニ・パドメ・フン」「Om・Mani・Padme・(Hum)」のマントラで、その透明な声調はヒマラヤの地をわたる風のようであった。

筆者はその演奏に、西村の最期の地平(地底・基底)からの声を聴いたように思った。氏は根源へと還ったのだ、と。

と言うのも、このマントラは、佐々木の詩集『蜂蜜採り』(1991)の最後《眠りの森で―後書きに代えて》の一文にあり、前々回の考察で触れたばかり。佐々木との合唱第2作『大空の粒子』(2010)のテキストはこの詩集からの3篇で、筆者はこの最後の後書きに強い印象を持ち、その一部を引いている(斜体は《眠りの森で―後書きに代えて》から)。

その日の朝は、蓮のことなど考えもしなかった。

一日中、人間の足の形をした水の袋を引きずりながら歩いているようなものだった。(中略)山道は暑かった。両足の水袋はいくらでも水を要求する。しかし、水筒はもはや空っぽだった。

ガラーンゴローンと銅の鈴の音を響かせながら、隣国からやって来た驢馬の隊商が、何組も通り過ぎる。遠く、近く、眠気を誘う音だ。驢馬たちは背中に荷を載せている。岩塩と米だ。どの驢馬の背中も肉が破れ、穴が開いていた。その上に蝿がまとわりついている。

(宿泊地に着くと、荷を解かれた驢馬たちは砂場で横になる。黙って身悶えしながら、いつまでも背中を地面にこすりつける。破れた肉のまわりに砂がこびりつき、傷口が塞がるとやおら立ち上がって、道端で丸い眼をして瞑想をはじめる。(中略)

詩人は崖にもたれたままいつの間にか眠る。

ふと見上げると山道に山羊の頭蓋骨がいくつも転がる。

(前略)

目の前の 黒い土の一粒にも陽は照りそそぎ

人一人 囲む場所で 自分の影をつまむ

「オーム・マ・ニー・ペー・メー・フーム」

ささやく声があった

小石の上を風が転がり

道端に積み上げられた石には

蛇の文字が書かれていた(中略)

「オーム・マ・ニー・ペー・メー・フーム」

(蓮の花の中で 入口を閉じよ 神々に生まれ変わる 入口を閉じよ

阿修羅への 人間への 獣への 幽霊への 地獄への 入口を閉じよ 蓮の花の中で)

(中略)

「オーム・マ・ニー・ペー・メー・フーム」

蓮の花などどこにもなかったのに

這いながら 声を追った

蓮の花など どこにもなかったのに

西村は、最後の作品タイトルにこの真言を遺した。

真言の意は「オーン、蓮華の上のマニ珠よ」で、チベットの人々が蓮華手菩薩に未来の極楽往生を祈る時に唱えるマントラである。5) マニは宝珠。上記引用カッコ部分は佐々木の解釈を伴う詩文。なお、西村には『ヴァイオリン協奏曲第2番(秘密―マニの光)』(2001)という作品もある。

パドマは紅蓮華を指す。蓮華は古代インドで最も重んじられ、ヴィシュヌ神の臍から生じた蓮華の中に梵天(ブラフマンの神格神)がおり、万物を創造すると考えられた。このヴェーダ神話については第18回で詳述している。杉浦康平アジア図像世界から受けた示唆はそのまま『太陽の臍』につながることを思い出そう。また仏教では仏・菩薩の座を蓮華座とするが、由来は蓮華が泥中を伸びるものの華葉は染まることなく水面で清浄な美を輝かせるからだ。『法華経』『華厳経』などがその姿を法として語っている。6)

ここですぐと想起されるのは『蓮華化生』(1997)だ。7) 筆者は第31回「光とは何か」から飛んで『絵師』、佐々木との合唱作品群、『清姫―水の鱗』を先に俯瞰、光から闇への入口に位置する本作の考察をいったん保留した。

今、その『蓮華化生』に戻る。

まずこの「蓮華化生」という言葉だが、 CD西村解説によれば杉浦康平の著作『心のうちなる宇宙観』で出会った。8)すなわち、

「仏教においては蓮華は仏の功徳を示し、“理”の象徴ともされる、清浄無垢なる心の花だ。その開き切った花弁から仏たちが次々と生まれ出る。“蓮華化生”である。」「蓮華は祈る心を映しとる。蓮華は、陽光の輝きを抱き込む。蓮華は、神仏の力を育む母胎となる。」

西村がそこに抱いたイメージは以下。

「私は“蓮華化生”という語に、死者の魂の再生の究極的な理想像を感じた。暗い中有(ちゅうう)9)の河の流れに運ばれた死者の魂は、幻視の大蓮華に吸い上げられ、その花弁のひとつひとつとなり、花弁が妙光に輝くとき仏となって天に昇る。そのような蓮華化生。しかしこの曲はそうした魂の至福の再生を音響で描写しようとしたものではない。むしろここでは、それを夢見、切望希求する生者の心を主題としており、それゆえに曲趣は苦しい色調を帯びている。」

一聴、本作で何より際立つのは、休止の多さである。これまで西村作品を聴き続けた者を立ち止まらせる「休止(フェルマータ)」すなわち「間」があちこちに設置されている。彼はこれまで、いわくありげな「間」をおき、意味深に目配せするような音楽造形を決してしてこなかった。その手の「間」に臭う胡散臭さは原人たる彼の自然(じねん)とは全く相容れないものなのだ。その気息の長大に、西欧の聴衆が吐くほどの生理的強迫をさえ聴衆に与えるものだ。その彼の、本作での特異さ。

なお、前作『光の雅歌』(1996)は姉妹作品と彼は語っている。そこには、1994年インドの聖地ベナレス、ガンジスでの日没と日昇の体験があろう。光〜黄昏〜闇〜光の行程が、この姉妹作品に映じているのだ。『光の雅歌』は武満徹の訃報に衝撃を受け、自分の心のために書いた抒情音楽であり「哀歌」という。みっしりと光細胞さざめく連綿たる大河に浮かび上がるレクイエムを思わせる旋律。発光する粘着質の強靭な持続とそこに浮沈する「垂直、水平のオーラをともなった旋律」は、ほとんど生理的欲求によるものだったとのことだ。

一方、本作の主題は「死」と「中有」。2楽章構成、第1楽章「死」、第2楽章「中有」と対話本『光の雅歌』(西村朗・沼野雄司)解題では述べている。さらに「ここでの死は安らかなものではない。受け入れ難いものを受け入れなければならない、ひとつの終焉の光景と心理」(CDより)。

音を聴こう。

[第1楽章] Grave

[第1楽章] Grave

冒頭一撃、打楽器群とpf. 一息おき、弦が下層で微かな唸りpppp<mf。その上にまた一撃、さらに管楽器群が入ってもう一撃。梵鐘とその余韻と聴く。管弦打うち揃っての響きは減衰膨張を繰り返し、エネルギー塊の背を押す。ffから急激なppへ収縮、vn.の残響とともに最初の休止が来る(スコア記載の練習番号1~4)。ここまであっという間。ただし、以降に見られるこれらの休止は必ず何処かの声部の残響が延伸されており、全き沈黙、途絶にはならない。ここが本作の最大の特徴と言えよう。

練習番号に沿って第1楽章を俯瞰すると以下全8シーン。

① 1~4

梵鐘と残響(上述)ゴォ〜〜ン。筆者、三井寺で撞いた三井晩鐘、その倍音の霊妙に呑まれた記憶が甦る。低重音と中高音の重層による強靭な持続に管の多彩な響きが降りかかる。

② 5~10

地底からの唸りvn.にpf.内部奏法(弦を指で弾く)でぽつんと水滴が落ちる。あるいは弦の下降グリッサンドの放物線が鳥(死者の魂か)の急降下を思わせる。上述したが、この節の終尾はいったん減衰で息を潜め、のちドシャーン一打、再び息を潜め、のち管打が疼くように11へ繋ぐ。意表を突かれるところだ。

③ 11~13

高音での管弦が細かい動きで上下を飛び交う。

④ 14~21

梵鐘の余韻に3 Gong,G-cが地鳴りのごとく響き続け、低弦ピチカートひと鳴らし、あるいは管の高音が瞬く。次第に響きの層が厚くなりノイジーなpp<fff>ppの減衰膨張を繰り返し減衰のしじまにピッポと鳥が鳴く(梵天の声か?)。最弱奏での弦のドローンにいきなりの管打強奏が襲う箇所もあり、リハーサルのおり、仰天した奏者がその度、管打を振り向いたとか(解題より)。終盤高低分厚い響きでのpf.クラスター上下打が激しさを増し、G-c一打。

⑤ 22~25

地鳴りはそのまま続き、弦のみ騒がしく動く。

⑥ 26~34

前節、弦ドローン上に管打pf.のガシャーン一打で開始。この楽節が最も長く、低音打のおどろおどろしいオスティナートの上を全楽器がポルタメント、グリッサンド、トレモロなどで鳴き騒ぐが、一貫して強靭な持続がしめ縄のようによりなわれ、やがて天へ向けキュイーンと昇ってゆく。甲高い管のクレッシェンド、耳をつんざく頂点から光の透明な破片(Vibr.T-bnなど)がチャラランと降ってくる。

⑦ 35

管のブレストーン、休止(弦打の残響)で1小節。

⑧ 36~39

管打一打からのさざめきが減衰、pf.fffの水滴が2つ間を置いて落ち、第2楽章へ。

と、こう細かく見るとかえって全体の景観が失われる気がするので、ひとまとめに言う。

受け入れ難いものを受け入れる逡巡と苦痛は、時折挟まれるpf.の水滴の質量の変化、甲高い管弦の響き、あるいは低弦、打楽器の虚をつくような衝撃音などが綾なす重厚かつ多彩(各楽器の音質の活かしかた)な響きの中に浮き上がってくる、と。

死への「抗い」が、この時の西村の実感であったのではないか。

[第2楽章] Lento molto e Tranquillo―Largoは全4シーン。

[第2楽章] Lento molto e Tranquillo―Largoは全4シーン。

① 39~43(第1楽章の練習番号39の延長の中で開始される、譜例参照)

前楽章の長い鎮静を受け、冒頭misteriosoの指示のもとpppでひそやかにtutti uni. harmonicsの弦の調べがたちのぼってくる。深海に微光射しゆらめく中、聖歌を思わせる祈りの音調が浮かぶ。思わず頭を垂れる敬虔な美しさ。無数の死者の魂がふるふると震えるようなpf.トレモロの微かな波動。あるいは衆生の祈願の姿形。ここは涙もの。このHを基調としたなだらかな旋律は姿を変えつつ一貫して現れる。

② 44~46

管打が弦の静寂の帯にうつろう影となり、pf.がわずかに彩りを添える。pf.水滴が一つ。低音打がそっと水底で影を支える。旋律は衆生の微かな声のさざめきのように耳に届く。

③ 47~54

一貫して低弦ドローン、ときおり管が横切り、あるいは甲高い高音で空を水平に斬ってゆくが、全て弱奏世界でトレモロが震えつつ流れる。

④ 55 Largo~60

pf.トレモロと弦ドローンのヘテロフォニーが全体の背景。管打がわずかな表情の変化を見せつつ、沈静の底に消える。pf.の梵鐘もまた残響に沈んでゆく。

ベナレスの残光、残照、訪れる闇...。

西村はこの作品で思い切ったことをやったと対話本で語っているが、その一つとして、「間」つまり休止を多く設定したことを述べている。「間」によって響きの柱を立てた、と。

西村はこの作品で思い切ったことをやったと対話本で語っているが、その一つとして、「間」つまり休止を多く設定したことを述べている。「間」によって響きの柱を立てた、と。

だが筆者の繰り返しの聴取によれば、横の流れに挟んだ「間」によって響きが柱となるというより、2つの楽章を通しての長大な流れを大地もしくは宇宙の一息とし、その一息を、彼自身の生理的呼吸で測りとった、という印象を強く受ける。響きが柱だ、と言うのはある種曼荼羅設営的発想だが、ここにあるのはもっと茫漠たる響きの流れと、さらに微かな「声」なのだ。それを筆者は衆生の祈願の声と聴き、さらに聖性をも感受した(声については後述)。

彼は同時に本作を「残像と予兆」と述べており、それはベナレスの日没に彼が見たものに他なるまい。

ここでガンジスの日没日昇を語る西村の文面に戻ってみる(対話本『光の雅歌』)。

その要所を再度、引こう。10)

非常に長くなるが、お許し願う。

夕刻近く、ガンジスに小舟を漕ぎ出しての日没。かつてずっと以前にこの地にいたのではないか、という思いにとらわれつつ西村は語る。

「かつて経験したことのない美しい夕景。深紅に染まりゆく天空は、この世の果てを見るがごとく、悲しいまでに美しく、それはまさに死の彼方の世界への荘厳な扉かと思えた。

ややあって東方をかえり見れば、暗い空に星がひとつまたひとつと現れる。河はゆっくりと闇に包まれてゆく。わずかに風がたち始め、遠くから祈りの声が聞こえてくる。夕闇が深まりゆく中、ひとつのガートに燃える炎がその輝きを強める。ガートの列の中ほどより少し北寄りに位置するマニカル・ガートの炎。それは特別なガー トで遺体を火葬する場所である。」(中略)

遺灰はガンジスに流される。

「肉体は消えてしまって、あるのは乾き切った灰だけである。しかし、思ってみれば、それはけっしてただ単に肉体の残滓にすぎぬわけではない。いわば、それこそ死者の今生の記憶と魂とが、入り交じり乾いた本当の最後の姿なのだ。だからこそ遺灰は聖なるガンジスに流さねばならぬのだろう。」(中略)

「水に落ちた灰はどうなるのか。灰は水に落ちたとき、おそらくしばしの間蘇生するであろう。蘇生し、その灰の内の今生の記憶のひとつひとつは、灰が水に解けるように、やがてガンジスの大悲の流れの中に溶解して消え去ってゆくのだろうと思う。灰となったのち一瞬蘇生した記憶は、永遠の闇に消え去るその時、水中に最後の美しい見えざる光を放つに違いない。人の一生において蓄えられた歓喜と苦悩、愛と憎悪の記憶はそのようにして消えてゆき、昇華される。消え逝くときには光のようなものをきっと放つに違いない。そう思う。私は、小舟の上に立ちつくして、火葬を見つめ続けた。炎を映す黒い河面、その下深く、水中のそこここに記憶の最期の色光が明滅しているはずであり、それが音に変じて耳にかすかに響いてくるかのごとき気配のようなものを感じた。

生の記憶と魂が入り混じった灰、しかし、灰の内の魂の方は、けっして消え去ることはない。魂は消え去ることなく旅立つ。この地で幸福な死を迎えた人の魂は、死の時、肉体から遊離することなくそこにとどまり、浄火の力を受けて灰となり、ガンジスの胎内で今生の記憶と分たれ、純化されて蘇生する。蘇生した魂は河の流れに導かれ、死の向こう側へと旅立つ。明滅する記憶の最期の光に見送られ、あの深紅の夕景の扉の彼方、夜の闇へと旅立ってゆく。魂を運ぶ河。夜の底をゆるやかに流れゆく河。ここに至ってガンジスはもはや現実世界の河ではない。

深い闇の中へ流れ去る河の、その先の世界を見ることはできない。彼方の世界は観想の幻視の中に求めるほかはない。死の夜を通り抜けて、河は死者の魂を中有の幽明の中へと導いてゆくのだろう。そしてさらにその先を幻視すれば、河はもう河の姿を保たず、次第に変容し、ついには無数の花弁をつけた中空の大パドマ(紅蓮華)となって魂を解き放つのかもしれない。夜を越えて導かれてきた魂は、中空のパドマの無数の花弁の一つ一つとなり、時を待ってやがて柔らかな光を放ち、次の世の姿に変じてそれぞれの化生(けしょう)をとげる。」(中略)

翌朝、ガンジスの朝日を拝しに夜明け前に宿を出る。

「やがて、その地平の一点に赤い宝石のような光が出現した。日の出である。太陽は再生し、その赤い光でガンジスを染めあげてゆく。河もまた再生し、徐々に生命の力を漲らせてゆくかのようだった。」(中略)

「聖地ワーラーナスィーには、美しい黄昏があり、炎と死と夜があり、死と夜の彼方に流れゆく河があり、そして、再生の光と生命の輝きがある。ヒンズーの人々にとってばかりでない。それは生きとし生けるものの、切なる祈りの心に宿りうるひとつの原風景、原光景といえるのではないだろうか。」(後略)

まさに西村の『蓮華化生』そのものではないか。

筆者はこの文章の一部を第19回『太陽の臍』でも引いている。

だがそのおりの筆者の理解は、いかにも浅い。今生の記憶と魂が分化、蘇生云々の時点ですでに西村の幻視とは隔たった。

『清姫―水の鱗』を終え、筆者の頭中には「滅びの美」「光」「受苦大悲」「祈り」「衆生の声」の言葉が飛び交っていた。これらを繋ぐもの、それはいったい…。

今、このベナレス体験に全てが書かれていた、と知る。

「生の残像と死の予兆」たる『蓮華化生』の「間」(休止)が何であったか。

ここで生の残像とは「今生の記憶」、その明滅と言えよう。

第1楽章に置かれたいくつもの「間」は、死を眼前に、記憶の明滅(今生での喜怒哀楽と言ってよかろう)が宿す「時」の滞留と流れ。聖歌のごとき旋律が一つの気配となって背後にかかる第2楽章「中有」では、訪れる死と魂の再生の予兆が示される。

2つの楽章は残響のなかに、その「狭間」「端境」を通過、その向こうに、魂の再生を仰ぐのだ。

それを、西村言うところの「ゾーン」(残響と予兆)と考えることも可能だろう。

もう一つ、ここでの「光」に注目したい。

死者の灰には生の記憶と魂が入り混じり、ガンジスに溶け、その胎内で生の記憶と分たれ純化、蘇生する。一瞬蘇生した記憶は、永遠の闇に消え去るその時、水中に最後の美しい見えざる光を放つ。そう、光を放つのだ。

光とは、人間の「祈り」の始点である。人が人であること、人たらしめる究極の行為「祈り」は光への焦がれに他ならない。

明滅する最期の光をあとに、魂は死の向こう側、中有で蓮華の花弁の一つとなり、次の世へと転生する。輪廻の幻視。河の流れはまた、光への祈りの音調に他なるまい。

「明滅する記憶の最期の光に見送られ、あの深紅の夕景の扉の彼方、夜の闇へと旅立ってゆく。魂を運ぶ河」。

人間の生死を抱き流れる魂の再生たる河ガンジス。

いかにも、なフレーズだが、おそらく西村は小舟に揺られ、その日没日昇の荘厳に心底打たれ、それを深く胸に刻印したに違いない。

それは西村のものでしかないが、だが、それが必ず万物、「生きとし生けるものの、切なる祈りの心に宿りうるひとつの原風景、原光景といえるのではないだろうか。」との言葉に、根底へ、根源へと降りゆく自分の創作のあり方の確認、それをこの時まさに「確信・信じた」西村を、筆者は見る。それこそが彼の音楽家としての「信心」の究極の姿ではあるまいか。

この先の彼の作品に宿る一貫したイメージは、全てここに集約されよう。

ちなみに同年の『悲の河Ⅰ』(独奏ヴァイオリンと弦楽のための)11)はガンジスを映し、ここでの「悲Karuna」は佐々木との合唱作品『鎮魂歌―明日―風のなかの挨拶』(2012)での「大悲」そのものだ。人の生の様々な苦しみを深く理解、同情同苦をもってそれをやわらげ、魂を苦悩から解放するのが「大悲」の心と西村は『悲の河』 CD解説でも述べている。さらに『ヴァイオリン協奏曲第1番“残光”』(1998)は生の記憶の最後の輝き、死者の魂の予熱「赤光」であると。この2作でのヴァイオリンは、衆生の生々しいざわめきを伝え、時に呻吟しつつ河面を浮沈する。

それほどにベナレスは決定的な経験であったのだ。

この西村のガンジス幻視幻影はチベット仏教の経典『チベットの死者の書』12)を下敷きにしたものである(杉浦康平の影響で手にしたと思われる)。この経典は臨終から49日間、死者の耳元で読まれる「枕経」である。聴覚は胎内から機能し、最後まで残るとの考えから、死者に寄り添い枕辺で唱えられる。13) 8世紀前半、インドからチベットに入ったパドマサンバヴァ(梵語で「蓮華に生じた者」の意、ゆえの上述蓮華手菩薩)が伝えた密教はチベット密教の主流となる。彼がこの書を著し弟子たちが地中に埋蔵、後世発掘された埋蔵経典の一つで、そこで死は終焉ではなくバルド(中有)にゆき、ついで解脱、あるいは再生(輪廻)へと導かれると示される。バルドには3つの階梯がある(ただし埋蔵経典は多数あり、さらに複数の部派がこれを継ぎそれぞれに理解は異なる。ここでは最も一般的な概念を拾う)。

- チカエ・バルド(’chi kha’i bar do, 死の瞬間のバルド): 生命の本性であるまばゆい「光」が現れる。

- チョエニ・バルド(chos nyid bar do, 心の本体のバルド): 初7日に慈悲に満ちた寂静尊が48体、次の7日に人骨を身につけた血まみれの憤怒尊が52体現れ、死者の意識は最大の危機にさらされる。が、これらは心の作り出した幻影に過ぎない。

- シパ・バルド(srid pa bar do, 再生のバルド): それぞれの世界を示す薄明が現れる。解脱できずに終わった死者の魂は次善の策として六道輪廻の中でもより良い世界へ生まれ変わる機会が与えられる。

こうして見ると、西村の幻視はほぼこれに沿ったもので、1,2のバルドを第1楽章、第2楽章を3のバルドと考え得よう。

いずれにしてもこの書では「光」「光明」が頻出、さらに「風」(ルン)が重要な働きを示していることを指摘しておく。

さて上記、『蓮華化生』での「間」(休止)を強調したが、それは未完の『神秘的合一』第2楽章に似たような割り振りを感知したからだ。短い楽章だが、彼はその部分は完成と考えていたという。やはり響きが消える(薄くなる)間が多く、かつ残響やピアノ・ソロで繋いでいる。

が、それについてはどうしても『胡蝶夢』を通らねば語れない。

したがってここでは、『蓮華化生』でのもう一つの気づき、「衆生の声」に触れておく。

筆者は第12回『慧可断臂と華界世界』(1976)で西村は「声の人」ではないか、と記した。器楽作品の多さについ目がゆくが、彼の本質は「声」だと。第1作『オーケストラのための耿(こう)』(1970)以降、「続々と生まれる器楽の着実な習熟に比べ「声」が大きくこれに遅れるのは、むしろ、「声」のうごめき、呪力にこそ、彼の原質の暗渠があり、そこに蓋をしておかねば危うい彼の直覚ゆえ、と筆者は考えるに至った。パンドラの箱、と言っても良い。だが一方で、時折、我の井戸の底なし暗渠につるべを下ろし、なにものかを汲んでこずにはおられない。声の人、というのはその意味だ。声のおそろしさ、怪しさ、凄まじさ、ただならぬ声の力をおのれの本然と知ればこそ、器楽での表出に意を用いると言ったら言い過ぎか。」

筆者のこの感知は、辿るにつれ確信になってゆく。

それはどんな声か。

「衆生の声」と聴こえたのは、それこそ連載初回『高畑への道』の新薬師寺で過ごしたひとときと、その後聴いた『12奏者と弦楽のための“ヴィカラーラ”』初演時で、こう記している。

「音」に感取したのは、これら12の願いがぐるぐる旋回しつつ発する瑠璃光音波であった気がする。それはざわわ「風」立ち音立つ何か、1300年の時層を震わすかすかな衆生のつぶやきに思われた。

この「衆生のつぶやき」というのが、筆者の中に一貫して流れる西村のひそかな声となってここまで来た、と今、自覚する。そうしてコロナ初期にあり、彼がこの音楽に祈りを込めた、と述べていたことを改めて振り返る気持ちになる。

『慧可断臂』と『華開世界』の聴取に筆者は宗教と哲学の問題を持ち出したが、もはやそれは超えた。西村世界の深まりはそうした形而上学を遡り、それ以前の人類の原初へ、根源へと降りてゆく、あるいはそこから汲んでくる、それが彼の創作だ。ゆえ彼を「音の原人」と呼ぼうと。

その原水、原光に彼が何を聴くか、といえば、「衆生の声」、したがって原水は「衆生の海」でもある。ガンジスの流れに響くもの、それは「水中のそこここに記憶の最期の色光が明滅しているはずであり、それが音に変じて耳にかすかに響いてくるかのごとき気配のようなものを感じた。」

『蓮華化生』第2楽章①での聴取、「無数の死者の魂がふるふると震えるようなpf.トレモロの微かな波動。あるいは衆生の祈願の姿形」、あるいは②「旋律は衆生の微かな声のさざめきのように耳に届く」。

思うに、筆者はその声を合唱第1作、奇怪な『汨羅の淵より』で聴いてはいたが、それを「衆生の声」と認識したのは、合唱作品『大悲心陀羅尼』(1993)、同年『光のマントラ』であったろう。『瞑想のパドマ 』(紅蓮花/1988、ここでもパドマだ)でそのドローン(持続)が生み出す倍音オーラに「音霊」的なものを、ついで、『アワの歌(言霊歌)』(1989)で「言霊―ホツマ」すなわち日本語の一音一音が神と考えられ祀られていた日本神代世界の「言霊」「歌霊」あるいは「一音成仏」(ヘテロフォニー的思考の一つ)に触れ、いわば「霊」の働き(霊力)としての声を感受はしていたが、それが「衆生の声」と明確化されるのは、やはり「読経」を通してであった。

経典(お経)の言葉は意味不明だが、マントラ効果は絶大である(西村はある葬儀での『大悲心陀羅尼』読経に感銘を受け『大悲心陀羅尼』を作曲した)。

そのことを再び石牟礼道子の言葉を引いて述べる。彼女は衆生を、そして彼らがお経を唱えることをこう定義する。

「大衆というものは、宗教の中に知識ではいって行くようなことをいたしません。庶民、仏教界では衆生と言っております。わたしは、生きてゆくのに時代の論調などを必要とせぬ人びとのことを言っておりますが、(中略)論壇の時流などには何の関心もなく、むしろ馬鹿のふりをしていたり、無知を名乗ったりしながら、一瞥で人間というものを識別する能力を持った人々(中略)、心の深みに人間存在の悲哀を、慈悲を持った人びとのことを言っております。」

「衆生というものは生々累劫、になっている悲愁を、自ら体系化することをいたしません。ただそれを生きるのですから。教義教学を含んでいるお経を、荘厳なありがたい声明とだけ捉えているのはそういう人びとの直感というか把握力でございましょうし、究極の虚無、たとえば往生というものとだけ、向き合っているからではないでしょうか。」

また、『涅槃経』の「一切衆生また無常なりといえども、しかもこれ仏性は常住」を引いての一文も再録する。

「大衆、衆生というものは、あるいはこの世の姿というものは虚無の海のようなものだともいいますのは、そこらあたりをいうように思いますけれども、こういう世界をつきつめて、そこに自分もいるのだと思ってみますと、「この界に一人(いちにん)、仏の名(みな)を念ずれば、西方にすなわち一つの蓮ありて生ず」とう幻も、ひとつの世界として視ることができるのでしょうか。ここから先は詩と宗教がひとつになる世界ですけれども。」14)

これを、西村のガンジスでの観想「生きとし生けるものの、切なる祈りの心に宿りうるひとつの原風景、原光景」と重ねれば、彼が終生、耳を傾け続けたのは、これではなかったか、という想いにとらわれる。

人類初発の呼び声を、筆者は「死への応答」と考えた。言語へ分枝してゆく脳(音楽脳、言語脳)を持ちつつある原人たちが共有し得た感情の最たるものが、弔いとしての「慟哭」ではないか。その声もまたすでに『汨羅の淵より』(招魂)に書き置かれていたものであったのだ。

「滅びの美」「光」「受苦大悲」「祈り」「衆生の声」「衆生の海」。

それら全てが、ガンジスにあった。

ここから最後のチェロ独奏曲に残された真言までにあるものは。

「これは祈りの音楽である。終始チベットの風と「オン・マニ・パドメ」の心を忘れてはならない。生死は眼前にあり。」

石牟礼の言葉、「究極の虚無、たとえば往生というものとだけ、向き合っているからではないでしょうか」(だがこの虚無、西村『絵師』では地獄)。

ついでに言うなら、チベットは世界で名だたる高山に囲まれ広漠たる不毛の地を抱える気候酷烈な風土で、その荒々しい自然は人間の営みを思い切り拒否するかのようだという。そのむき出しの自然にわずかに散点的な村落や牧地があり、人々はそこにしがみつき、辛うじてその間を細々としたルートで繋ぎ生きている。その点と線を外れれば、直ちに死に直面する。したがって自己の生存を脅かすものとの不断の対決を迫られる、すなわち死の問題から目をそらすことは許されない。15)

そういう風土に生きる人々の「祈り」の真言「オン・マニ・パドメ」。

西村最期のコメント「チベットの風、生死は眼前にあり」。

今は、ここまで、だ。

筆者は『光の鳥』での西村の言葉、「無数の死者の魂が光に向かって飛んでゆく」そのシーンを思う。彼にはそれが見えた。

ガンジスに「炎を映す黒い河面、その下深く、水中のそこここに記憶の最期の色光が明滅しているはずであり、それが音に変じて耳にかすかに響いてくる」。彼にはそれが聴こえた。

筆者がここで立ち止まるのは、例えば『死者の書』が一人の死者への寄り添いであり解脱への導きであるのに対し、西村は「無数の死者の魂」「生きとし生けるものの、切なる祈りの心に宿りうるひとつの原風景、原光景」というふうに、個別でなく全体、あるいは集合体、すなわち自分を含む「衆生」の眼・耳・心を働かせていることだ。

乱暴に言うなら、ガンジスから熊野古道の村人たちに至るまで、彼のその在り方は変わらないのではないか。

それが、西村独自の声、光、大悲、祈りなのではないか。

(2024/3/15)

脚注

- パシフィックフィルハーモニア東京により初演(2024/1/27@東京芸術劇場)、指揮飯森範親、pf.小菅優

- 本作は簡単なコンセプトのみ示され、それを山澤が演奏に表現したものゆえ、西村作品とは数えない、というのが関係者の一致した見解であり、筆者もその立場をとることをお断りしておく。

- 『オン・マニ・パドメ』(独奏チェロのための)西村朗のコンセプトによる山澤慧の演奏

- 【現代室内楽の夕べ】四人組とその仲間たちコンサート2023 全音楽譜出版社主催 [Zen-On Music, “Groupe des Quatre et ses ami(e)s 2023″]

- 『チベット人・韓国人の思惟方法』 中村元選集[決定版]第4巻 中村元著 春秋社p.31

- 『佛教語大辞典』新刷版 中村元著 東京書籍 1983 p.1439

- 他に以下3作。

『瞑想のパドマ』6人の打楽器奏者のための(1988)

『蓮華の光』オルガンとヴァイオリンのための(1996)

『パドマ(紅蓮華)』ギターのための (2019) - CD『蓮華化生』 西村朗管弦楽作品集 カメラータ・トウキョウ 1998 36CM-520-1

- 中有とは人(衆生)が死んでから次の縁(次の生)を得るまでの間の状態。また、化生とは母胎、卵、水などの拠り所を持たず、忽然と自然発生したものを意味する。

- 『光の雅歌』p.132~136

- 同年に『悲の河Ⅱ』独奏クラリネットと9人の奏者のための、がある。

- この書は米国の人類学者によって欧米に紹介され、エジプトの『死者の書』を意識し、命名された。東洋の神秘思想を求める人々のバイブルとなり、C.G.ユングの『チベットの死者の書の心理学』もこの影響を受けている。

- 聞法・見法の回

- 『親鸞』〜不知火よりのことづて 吉本隆明・桶谷秀昭・石牟礼道子 平凡社ライブラリー 1995 「名残の世」石牟礼道子 p.146

- 『チベット人・韓国人の思惟方法』 中村元選集[決定版]第4巻 中村元著 春秋社 p.48~49

参考資料)

◆楽譜

『汨羅の淵より』(1975) 自筆譜 西村氏より拝受

『永遠の微笑み』(2022) 同上

『ヴィシュヌの化身』(2001) 全音楽譜出版社

『光の鳥』(1994) 同上

『ピアノとオーケストラのための「神秘的合一」』(2023) 同上

『三重協奏曲「胡蝶夢」』ヴァイオリン、ハープ、クラリネットと管弦楽のための(2023) 同上

『ヴァイオリン協奏曲第2番(秘密―マニの光)』(2001) 同上

『蓮華化生』(1997) 同上

『光の雅歌』(1996) 同上

『鎮魂歌―明日―風のなかの挨拶』(2012)同上

◆書籍

『チベット人・韓国人の思惟方法』 中村元選集[決定版]第4巻 中村元著 春秋社

『佛教語大辞典』新刷版 中村元著 東京書籍 1983

『佐々木幹郎詩集』思潮社現代詩文庫 76 1982

『チベット死者の書』 平岡宏一著 Gakken 2023

『三万年の死の教え〜チベット「死者の書」の世界』 中沢新一著 角川ソフィア文庫 2007

『親鸞』〜不知火よりのことづて 吉本隆明・桶谷秀昭・石牟礼道子 平凡社ライブラリー 1995 「名残の世」石牟礼道子

『光の雅歌』西村朗+沼野雄司 春秋社 2005

『アジアのコスモス+マンダラ』 構成:杉浦康平 監修:岩田慶治 講談社 1982

◆CD

『蓮華化生』西村朗管弦楽作品集 カメラータ・トウキョウ 1998 36CM-520-1

『残光』西村朗ヴァイオリン協奏曲第1番/ガブリロフ カメラータ・トウキョウ 1999 28CM-522

『幻影とマントラ』 西村朗 管弦楽作品集 カメラータ・トウキョウ 2007 CMCD-28147

『沈黙の声』いずみシンフォニエッタ大阪 プレイズ 西村朗 カメラータ・トウキョウ 2013 CMCD-28290