評論|西村朗 考・覚書(19) ヘテロフォニー(Ⅵ)『太陽の臍』|丘山万里子

西村朗 考・覚書(19) ヘテロフォニー(Ⅵ)『太陽の臍』

Notes on Akira Nishimura (19) HETEROPHONY(Ⅵ)The Navel of the Sun

Text & Photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)

前回言及したヴェーダ中の『蛙の歌』(第18回) は「音はひとつの命にして多様であり、多様にしてひとつの声である」、すなわち、多声でありつつ一声である、モワレやずれ、トレモロ、ドローンはたまたケチャ、という西村ヘテロフォニーの具体がそこにあることを筆者に示唆した。「一即多」を抽象概念で捉えるより、ずっとこちらがわかりやすい。

バラモン教から派生するヒンドゥー教の成り立ちも似たようなものだ。

アーリア文化とインド先住民との混淆から生まれたバラモン教・文化は、『ウパニシャッド』によって洗練、抽象化され、一般庶民の現実からは隔たってゆく。『リグ・ヴェーダ』世界の抱く多様性と不分明、「絶対に無限定の唯一なるもの」という世界観がやがて宇宙の根拠としての「唯一物の限定」へ向く一方で、一般庶民はごた混ぜの多種多様な神々(一人何役とか変化・化身とか)からそのつど適宜選出、願い祈ってご利益にあずかることを欲したから、ここに『ヴェーダ』を継承しつつ土地の民間宗教をないまぜにしたヒンドゥー教が生まれるのである。彼ら衆生(しゅじょう)にとっては、バラモン教は、バラモン、クシャトリア階級あるいはヴァイシャでも金持ち商人たちが信奉するものであって、苦行などしている暇もなし、日々の生活をしのいでゆくに必要な神々はたくさん居たほうが良い。したがって現在もヒンドゥー教がインドで大勢を占めるのは当然と言えよう。インドはブッダの生まれた仏教の国、瞑想の国などといった幻想のままインドに出かけ、お目々ぱっちり、ケバいヒンドゥー寺院に強い違和感を持った筆者の無知は今更に恥ずかしい。

ついでに言えば、ブッダは王族王子、イエスは大工の息子、ムハンマドは孤児(のち商人)という出自を持つ。その違いは聖典の言葉にも見えよう。現代インドでイスラム教が勢力を伸ばしているのはムハンマドの商才を生かした現実的な『コーラン』が現代社会に有効だからだと筆者は考える。一方で、今日のパンデミックにあって仏教の「利他」、老荘の「無為自然」がしきりに思想界で説かれるようになったのもまた、現況にフィットするからだろう。

もう一つ、ブッダは解脱後に独り満足感に浸っていたのを梵天が、みんなにそれを分かち与えてください、と頼むので、それならと重い腰を上げて説きはじめたのが仏教だが、彼はまず学者や修行者たちの集まるサールナートという地まで行く。「権威」を競う場で新たな一声を上げる必要を彼は感じていたわけで、イエスがエルサレムの神殿前で机や椅子をひっくり返すのと同じ。どこの世界も宗教(集団・組織)とは時が経てば形式化、硬直化、形骸化し、原点たる民の素朴な願いから離れてゆく。だからこそ、ブッダもイエスも、新興宗教の祖たる自分のデビューの場を適切に選んだのだ。ムハンマドはメッカからメディナに移り、部族間のコンセンサスをはかったのち一つにまとめ、メッカをほとんど無血で掌握した。

にしても現代に続く絶えざる宗教戦争に、人間存在の暗黒を想うばかりだ。

話がそれた。

ここで言ってしまおう。

筆者は第17回で「すなわち衆生の海(声なき声あり)、それがヘテロフォニーのおおもと?」と問うたが、ヒンドゥーとはまさに衆生の海の宗教であったのだ、と。そこに響くのがヘテロフォニーであったのだ、と。畢竟それは、生きとし生けるもの(これを仏教では衆生という、人間優位でない生類全てだ)、すなわち『蛙の歌』なのだ。

西村がヒンドウー世界(ヘテロフォニー)を感触しそれを音化するにあたって彼の眼前に拡がったのは杉浦康平のアジアの宇宙図像学だったことは既述した。

西村は、曲のタイトルが決まると音楽も具現するタイプのようで、最初の管弦楽作品『オーケストラのための耿(こう)』(1970)は日本画家杉山寧の作品『耿』に触発されたもの。『雅歌Ⅰ〜Ⅳ』(1987~88)ヘテロフォニー連作は高松次郎の『扉の影』(1968/影を主題とした作品)との出会いから。というふうに、可視化された絵柄・図柄に反応しているように思う。

同様に、1985年頃友人の佐藤聡明に紹介されて知り合った杉浦が示した図像世界は、彼の中のモワレ状態をくっきりと音像化したに違いない(第18回の図像を参照願う)。

体質として彼は「自己内」の何かを汲みだすにあたり(第12回でそれを「我の井戸」と言い、「声の人」と述べたが)、このような視覚的刺激が必要なのではなかろうか。耳は母胎内から機能し、音声を捉えるが、視力は生まれてしばらく経ってから見え始めるのであって、その間、赤ん坊は輪郭のない、光と影のゆらゆら動くモワレの中、瞳を動かし生きている。まさに不分明の世界。ものを見定め判別するのにかなりの時間を要する。距離感覚などはまず耳からだ。声に反応して眼差しが向くのであって、逆ではない。

西村に、筆者は似たようなイメージを抱くに至った。声に反応はするものの、見えない(高2、寂光院への道で遭遇した「無音」。寺を出て、背後に聴く尼僧の「声」)。見えないと音像が結べない。見えた、と思った時、音像が定まり音響が一挙に噴出する。そういう生理ではあるまいか。

であれば、オペラ『紫苑物語』は彼の中でどのようなプロセスで現前したのであろうか…。

ともあれ『太陽の臍』(1989)だ。

筆者の中に、ヘテロフォニーの原光景として、すでにアジアの宇宙創造神話はある。その上で、の聴取を記す。

全体は20分ほどの長さだが、篳篥が現れるまでに10分以上を要する。

ざっと見るなら前半は、ほぼコントラバスの低音ドローン上で響きの帯がゆったり揺れるなか、小爆発が起きたり静まったりを繰り返すのだが、なんと言っても篳篥ソロが姿をあらわす前段部分に置かれた、各人各様旋回飛翔の大騒ぎから押せ押せクライマックス、そのあと突然来る「あぶく、ぶくぶく」(後ほど説明)の落差が断然スリリングで、ここで筆者はくっきりと『リグ・ヴェーダ』の中の『宇宙開闢の歌』を思い浮かべてしまったのである。で、ppから篳篥がひゅうっと登場するや、あとは彼(か彼女、楽器のこと)の一人勝ちではあるものの(ものすごい存在感)、むろん起伏その他はあり、西村的粘着力と持続(休止がほとんどなく、あっても一瞬の感じなので息継ぎできない、できない、できない、と吐きっぱなしの長節、音の白蛇に巻かれ貧血になりそうになるのだが心身は膨れ上がる、みたいな)に圧迫され続け、呑み込まれ続けるのであった。

そうして思った。

これは、原水と原光、篳篥はそこに現れる美しくも妖しきヴィシュヌ神(両性具有変化神)であるな、と。

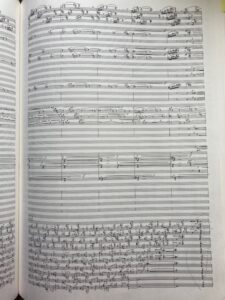

再度、前半をスコアとともに追ってみる。

漆黒の闇(無音)1)に高音で響き入るのはアンティック・シンバル(弓奏)と2台のヴィブラフォンのE、下にppで弦が同音ハーモニクスを鳴らしている(2nd .vn はH)。西村によれば、この冒頭部分は「宇宙に最初の光が現れたとして、“初めに言葉ありき”じゃないけど“初めに光りありき”だとすると、どういう音がそれを表現し得るか―― まさしく、最初の光です。――ピュアなんだけども、同時に、何か森羅万象が蠢いているというような音響を、どうつくるか」に悩み、「弦だけで始めたら、この曲全体が出発する機動力にはならないと思った」2)と言っている。金属打楽器弓奏が、ピュアな響きを生むためのアイデアだった、と。長い間(ま)をおきつつ、ぽつんぽつん点を結ぶようにずっと鳴り続けるEの筋線。やがてグロッケンシュピール、ピアノが色を撒き、Fisとの重なり、あるいは、もわもわとラインをにじませながら続く響き、うねり(梵鐘だ)、昆虫の羽音のごときチェロが鼓膜を微細に震わせる。第25小節チェロとコントラバスのズンとした低音に一瞬、水底に引きずり込まれる。

筆者に浮かんだのはインドの聖地、ベナレスでの日昇であった。

まだ暗い道をガンジスへ急ぎ、河辺から小舟で漕ぎ出し朝陽を待つ。筆者はかの地を2度訪れたが、思い入れが強すぎた初回、まとわりつく物売りの小舟少年に気持ちが行ってしまった2回目と「まさにこれこれ」のような深い感銘とか感動はなかったのである。

そうであるのに、音につれてよみがえってきたのは、ガンジス対岸の地平線にぽつんと浮かんだ光点が思いがけない速さで河面に広がり、その眩い光源が、見る間に幾多の光片を散らし、あたりを照らし、この世、この世界を明らめてゆくその壮大であった。

それを、猛烈にゆっくりしたスローモーション映像で音が描き出してゆく感じ、と言えば良いか。微かな微かな無数の微小微細生命体のざわめき(原始のスープに漂う有機物分子)3)たる原水… 。その下の方にずっと深い持続があり、その間に何層ものグラデーションがあるのだが、輪郭はにじんでおり、けれども明らかに一つの大きな単一に思われる響の大河。

微生物の細胞が増殖、その微小な粘着質の生命体ぐにゃぐにゃの圧力は、増減する波動となり....。うちに潜むものと、そとからあからめてゆくものとの照応が、増大と減衰する波を生み続ける。そういう響きの光景。

これは「宇宙の最初においては暗黒は暗黒に覆われていた。一切宇宙は光明なき水波であった。空虚に覆われ発現しつつあったかの唯一なるものは、熱(tapas)の威力によって出生した。」という《宇宙開闢の歌》そのものではないか。タパスとはエネルギーだが、それは古代祭祀での発火器(杵と臼による摩擦熱)のごとく「擦れ(こすれ)」から生じるものであれば、微細細胞間の擦れ、摩擦が起こす音響そのもの(軋み)、その波動が、うねりとともに発熱・エネルギーを膨らませてゆく、と、そんな予感(生命発芽)がここにはある。

27小節から管に現れるH~ Ais~Gis~G~Gisの音形はやがて一つの旋律となり、光のヘテロフォニーとなって河面に浮かぶ。美しい。いったんの小さな撃波、分裂のち、61小節から再び長大なヘテロフォニーが重いコントラバスDisや Eの深い持続の上で流れる。この低音ドローンの強靭は原水の底の底、基底水なのだ。次第に各部が徐々に躍り始め89小節からの管打の高空旋回飛翔音形でfffクライマックス、一瞬のち、総勢弦がffでピチカートを刻む。これが、あぶく、ぶくぶく。大河の底の底から湧き上がってくる小さな水泡、すなわち命のあぶく音。

そうして前半最大のクライマックス、上昇グリッサンドにエネルギー膨れ上がりsff〜fff!!! の大撃波。

一瞬、息を潜め114小節、そこから弦の微かなnon vibr.(pp) Cis,C,H,A...など近接重音の響きに続き、ようよう篳篥、すなわちヴィシュヌ神がG (pp)で静かに吹き上がってくるのである。まさに西村母胎音響たる「G」だ!

原水、原光、ヴィシュヌ。

ここまで来れば、もう終わったも同然、と筆者は思う。いや、これからが始まりなのではあるけれども(ここまでで曲の半分どころ)。

では、本人の言を聞こう。

西村はそのコンセプトを、CD解説でこう語っている。4)

曲のタイトルの“太陽の臍”は、アジアの観念に見る“大地の臍”に対応するものとしてイメージされたもので、生命の全ては、これら2つの臍の間を結ぶ、エネルギーの波動によって生成されるとの想念によっている。また、へそのある太陽といった視覚的なイメージは、ガムランの巨大なゴング、へそのあるゴングともつながっている。そのゴングのひと打ちは、人の体液を活性化し、森羅万象をふるわせるとされている。そのような響き、そのような持続音をもったオーケストラ曲を書きたいという思いもあった。

前回、杉浦の「大地の臍」(宇宙気の凝集する大地の臍)に触れたが、西村はこれに相応する「太陽の臍」を想念、両者の臍を結ぶエネルギーの波動を音響化しようとした、ということだ。臍がエネルギーの拠点であれば、ここには2つの臍の膨大なエネルギーの邂逅・遭遇があるわけで、筆者はそこに巨大な注連縄のように動きつつ絡み合う音線群を想像する。が、それは前述、筆者が音から思い描いた素朴な『宇宙開闢』の図柄とはいささか異なろう。

もう少し、解説の先を読んでみる。

曲頭、原初の光線を象徴する透明な高い響きが、金属打楽器と弦に現れる。その響きの光線はひきのばされ、少しずつ熱量を増す。やがてその中に、有機的なカオスの生成を暗示する木管の音線が現れ、ゆっくりと旋律線へと育ってゆく。旋律線は成長し、それは最初のトゥッティに至る直前、分裂してヘテロフォニーとなる。トゥッティで光は天と地を満たす。

そして静まり、透明な光のみとなるが、再びヘテロフォニーを形成する音線群が現れ、途切れることなく厚みを増し、ついに生命エネルギーの激しい波動を表現するクライマックスに至る。2つの大きな波。

なるほど、「トゥッティで光は天と地を満たす」。つまり、「光明なき水波の漆黒原水宇宙」にひしめく細胞たちの摩擦熱(タパス)により一つの光点(火/アグニ)が生ずる、これが原光。

次第に増大して火の玉太陽(太陽神/スーリヤ)となり天地を照らす?

そのあと、うねり交錯する弦楽のグリッサンドと上昇する木管を受けて、突然、エネルギーの相が変質し、ピアニッシモとなって篳篥が現れる。篳篥は生命体を象徴する。(篳篥の曲線音、大きな舌の震えが生む音色、それはアジアの生命の力の象徴であるかのように私には思われる)

篳篥の曲線音は徐々にオーケストラの響きに包まれ、やがて第2のクライマックスに達する。

この「突然、エネルギーの相の変質」は旋回飛翔にあぶく・ぶくぶく部分。して、クライマックスのち、ビシュヌ出現。

ここでの篳篥の音色(ねいろ)の澄んだ美しさ、やがてふっと現れる旋律ワンフレーズの湛えるある種の懐かしさは、やはりアジア(の中の日本)をしみじみ感触させるのであって、こういうところが西村の巧みな仕込み、ポピュラリティであろう。

一方、『光の雅歌』ではこう語る。5)

篳篥は生命体として出てくるわけだから、生命体が出る以前の宇宙のダイナミズムが必要だった(中略)――“太陽の臍”から人間は生まれるんだけど、まず太陽が生まれなきゃいけない(中略)――だから、最初の光が必要だったんです。太陽の黒点爆発とか、アミノ酸をばらまきながら、いろんなことを経て、人間がやっと出てくる。出てくると同時に、人間だけじゃなく、あらゆる生命体は既にあるわけですね。そこで篳篥とほかの生命体とがヘテロフォニーを引き起こすわけですよ。(134小節)。

スコアを追うのはいったんおき、筆者が篳篥をヴィシュヌとした、そこに話を戻す。

ヴィシュヌはヒンドゥー教でシヴァと並ぶ最高神とされるが、両者の性格は対照的で、シヴァ(3眼を持つ神)の粗暴に対しヴィシュヌは温和、親愛、不敗、不滅、常住、恒存とされ、10種の化身を持つ。弦楽四重奏曲第4番『ヌルシンハ』(人獅子)2007もそれ。これら化身はアヴァターラअवतार, Avatāraと呼ばれる(今日のアバターの由来)。前回で少し触れたが、この化身を音で描いたのが『ヴィシュヌの化身』(pfのための/2001)で、1.マツヤ(魚)、2.クールマ(亀)、3.ヴァラーハ(猪)、4.ヌルシンハ(人獅子)、5.ヴァーマナ(小人)、6.カルキン(宇宙更新聖者)と6種の化身物語、演奏時間80分の大曲である。なお、古代インド二大叙事詩『マハーバーラタ』のクリシュナ、『ラーマーヤナ』のラーマ(その戦闘場面がケチャであることは第13回で触れた)もこの化身10種に含まれる。

ヴィシュヌは『リグ・ヴェーダ』で絶大な人気を誇るインドラ神と密接な関係にある。インドラが対立する両極(善悪、上下、敵味方、人・神、カオス・コスモスなど)を仲介・統一する役どころで、両義的存在であったことは前回触れた。変幻自在の変化(へんげ)力を持ち、混乱から安寧の間を行き来、もしくはリセットする力があり、ヴィシュヌはその流れを汲む。

この「化身」や「変化」が示すのは、「〜でもあり〜でもある」という肯定形による「一つのものが他のものでもある」「一つのものは他のものにもなる」という一元的かつ多元的ダイナミックな存在理解だ。それは、「〜でもなく〜でもない」というリグ・ヴェーダの《宇宙開闢の歌》、つまり、「有に非ず、無に非ざるもの」の裏返しであり、「絶対に無限定の唯一なるもの」という言(こと)分け、文節以前の不分明なヴェーダ一元世界をそのまま継承したものと言えよう。

したがって、ヒンドゥー世界は衆生の海、とは、いわば原水の揺るがぬ底の底に保続・持続音を響かせつつ、そこに漂う無数の生命(音)の擦れ合い、ひしめき(モワレ、トレモロ、グリッサンドなどなど)、常に波動・揺動する「一即多」そのものだ、と言うことだ。人間に留まらず、あらゆる生きとし生けるものが織りなす多様でありつつ一つの帯声に、ヘテロフォニーを聴き、光を見、音響化する。

篳篥をヴィシュヌの変化・化身とは、音につれ、そういう光景が浮かんでのことである。

さて、「太陽の臍から人間が生まれる」と言う西村の解説で筆者に思い浮かぶのは、ヒンドゥー創造神話に、ヴィシュヌが海中でシェーシャ(聖蛇・竜/『弦楽四重奏曲第5番』2013)の上に憩い(瞑想し)、その臍から1本の蓮華が生じ、その蓮華の中に梵天が座し、そこから天地人民が生じた、という説話(前回の「ヴィシュヌ神の臍」の図像を参照いただきたい)。6)

視覚情報はある意味、人を惑わせる。

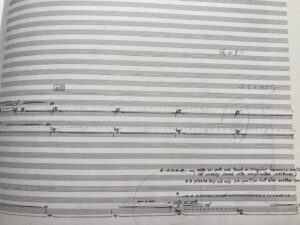

篳篥が現れて以降、第2のクライマックスまでの音の流れは割愛する。ただ、コーダに入っての篳篥と管のヘテロフォニー、さらにノン・ヴィブラートの弦の和音、ハーモニックス和音の生み出す笙のような響きの美しさは印象的で、これを西村は「光と生命の一つのエクスタシー」7)と言っている。

さらに、解説では以下の追記がある。長いが引いておく。

このように、この曲の性格は、アジアの風土に立っての太陽と生命への賛歌と言えるかもしれない。しかしさらに、この曲にはひとつの願いが込められている。この曲の作曲中、私はインドネシアを旅行した。ジャワ島の熱い太陽をあびて大地から噴出するかのように生え、そびえる草花や樹木、その芳香と生気に圧倒されつつ、私もまた太陽と大地の臍から生じた生命体であることを実感した。しかしその時、一方で私は一つのいら立ちを禁じ得なかった。南アジアはいま、地球規模での環境悪化の代表的地域のひとつとして、重大な危機に瀕している。(中略)――なにがために、人類は自らの臍の緒を断たんとするのか……、と。

願わくは、太陽と生命のドラマが無限の螺旋をのぼりつめてゆきますように……。私は切に祈願する。

いらだちや本能的な不安、そうしたものはこの曲全体のテーマではない。しかし私は、曲の最後で、コントラバスの低い持続音を一瞬変質させることによって、この不安をかすかに刻みつけておくことにした。

それはほとんど気づかれないかもしれないが、私なりの生理的不安の表明であり、また切なる願いのあらわれである。

最後のクライマックスのち、曲尾203小節からの曲冒頭への回帰(p<mf)は、無限の螺旋へと静かに昇ってゆくが、297小節でコントラバス低音E保続音上にBが細かい螺旋線描による指示molt sul pont. and touch on irregular harmonics position(sib)のコメントがあり、ppppで不穏な色を漂わせつつ、そのまま闇に溶け入ってゆく。

筆者は音だけ聴いた時、最後に置かれたかすかな原水の濁りに、ふと疑念を持ったが、それが何なのかはわからなかった。

ただ、こうして後追いしてみると、本稿の初回、パンデミック初期に立ち会った初演新作『12奏者と弦楽のための“ヴィカラーラ”』を思わずにいられない。その折、西村の「祈願」を筆者は「何だかなあ」と斜に構えたが、『太陽の臍』が書かれた1989年以来、彼の姿勢は実は一貫してこうした願いを深部に持つのではないか、と、そんな気がしたのだ。

もう一度、そこに戻ってみると、筆者はこう記している。

筆者がこの新作の「音」に感取したのは、これら12の願いがぐるぐる旋回しつつ発する瑠璃光音波であった気がする。それはざわわ「風」立ち音立つ何か、1300年の時層を震わすかすかな衆生のつぶやきに思われた。

衆生の海、衆生のつぶやき、祈り、願い。

西村ヘテロフォニーの本質はそこだろう。

それが『太陽の臍』に、在る。

西村朗 考・覚書(1)高畑への道

本作から2020年『ヴィカラーラ』までの31年を振り返った今この時、筆者の眼前に、独自の「宗教音楽」としての西村作品世界がその姿を現したように思う。

それは、クラシック西洋音楽がキリスト教圏宗教音楽であるに対峙しうるほどの、ひとつのアジア圏宗教音楽なのかもしれない。ヒンドゥーとか、仏教とか何か具体的な宗教宗派への帰依ではなく、「一即多」であり「自即他」であるアジアの宗教世界宇宙観(哲学ではない)の、それは集約のように思えるが、ここから『紫苑物語』の『大日経』までの路程が、それを明らめてゆくのだろうか。このオペラが歌人(歌道・弓道)と仏師(仏道)の物語であれば(ちなみに女人千草は狐の化身で、最後は光の矢になる)そこに文化・宗教の根源的な同根を見ることができようか。

6回にもわたったヘテロフォニー稿の最後に、本作から5年後の1994年春、西村が訪れたベナレス(ワーラーナスィー)での体験を引いておく。『光の雅歌』中の「インテルメッツォ」にある非常に美しい文章で、ガンジスの日没と日昇を語っている。その全文をご紹介したいが、長いのでその一部、日没と火葬、次いで日昇の抜粋に留める。8)

やがて、太陽は西に傾き、徐々に赤い光に変じてガートの彼方へ沈んでいく。ガートとその上に立ち並ぶ旧藩王たちの館、そして多数の寺院の尖った屋根が、夕映えのシルエットとなって浮かび上がる。かつて経験したことのない美しい夕景。深紅に染まりゆく天空は、この世の果てを見るがごとく、悲しいまでに美しく、それはまさに死の彼方の世界への荘厳な扉かと思えた。

水に落ちた灰はどうなるのか。灰は水に落ちたとき、おそらくしばしの間蘇生するであろう。蘇生し、そして灰の内の今生の記憶のひとつひとつは、灰が水に解けるように、やがてガンジスの大悲の流れに溶解して消え去ってゆくのだろうと思う。灰となったのち一瞬蘇生した記憶は、永遠の闇に消え去るその時、水中に最後の見えざる光を放つに違いない。(中略)――私は小舟の上に立ちつくして、火葬を見つめ続けた。炎を映す黒い河面、水中のそこここに記憶の最期の色光が明滅しているはずであり、それが音に変じて耳にかすかに響いてくるかのごとき気配のようなものを感じた。

やがて、その地平線の一点に赤い宝石のような光が出現した。太陽は再生し、その赤い光でガンジスを染め上げてゆく。光はゆっくりと大きさを増し、河はきらめきはじめる。河もまた再生し、徐々に生命の力を漲らせてゆくかのようだった。(中略)――聖地ワーナーラスィーには、美しい黄昏があり、炎と死と夜があり、死と夜の彼方に流れゆく河があり、そして再生の光と命の輝きがある。ヒンズーの人々にとってばかりではない。それは生きとし生けるものの、切なる祈りの心に宿りうるひとつの原風景、原光景と言えるのではないだろうか。

この後、彼は乗った小舟の前方数十メートルあたりの水面が突然盛り上がり、巨大な魚が一瞬全身を現し、波紋を残して消えるのを目撃する。

幻ではない、そういう魚がガンジスにはいる、と述べている。

それがヴィシュヌの化身、とは言わずもがな、であろう。

- 宇宙から帰還した野口聡一宇宙飛行士は、「宇宙は漆黒の闇だった」と言った。宇宙船に乗らなくとも古代人は宇宙を闇と知っていたし、「摩擦」からエネルギーが生まれること(タパス)も知っていた。

- 『光の雅歌』 p.94

- 『利己的な遺伝子』増補改題『生物=生存機械論』 リチャード・ドーキンス p.35

- CD『西村朗作品集』作品解説(西村朗)

- 『光の雅歌』 p.96

- ヒンドゥー教と叙事詩』中村元選集[決定版]第30巻 p.220 この神話は杉浦康平『宇宙を呑む』講談社p.75でも述べられている。当時西村が夢中になって読んだ一連の杉浦著作の一つである。

- CD『西村朗作品集』作品解説(西村朗)

- 『光の雅歌』p.131~137

参考資料)

◆CD

『西村朗 作品集』 カメラータ・トウキョウ CMCD-99052

http://www.camerata.co.jp/music/detail.php?serial=CMCD-99052

『ヴィシュヌの化身』 カメラータ・トウキョウ CMCD-15024-5

http://www.camerata.co.jp/music/detail.php?id=207

◆楽譜

『西村 朗:オーケストラと篳篥のための音楽「太陽の臍」全音楽譜出版社1990

http://shop.zen-on.co.jp/p/899461

◆書籍

『光の雅歌』西村朗+沼野雄司 春秋社 2005

『アジアの宇宙観』岩田慶治+杉浦康平 講談社 1989

『アジアの宇宙観 図像カタログ』 構成:杉浦康平 監修:岩田慶治 講談社1982

『宇宙を呑む』杉浦康平 講談社 1999

『ウパニシャッドの哲人』 人類の知的遺産2 講談社1980

『インド史 Ⅰ 』 中村元選集(決定版)第5巻 春秋社1997

『ウパニシャッドの哲人』 人類の知的遺産2 講談社1980

『ヒンドゥー教と叙事詩』中村元選集(決定版)第30巻 春秋社 1996

◆Youtube

西村朗:ヴィシュヌの化身 マツヤ(魚)

Akira Nishimura: Avatara “Matsuya” played by Sachiko Nomura

西村朗:ヴィシュヌの化身 クールマ(亀)

Akira Nishimura: Avatara “Kurma” played by Sachiko Nomura

(2022/4/15)