評論|西村朗 考・覚書(12)『慧可断臂』(1976)と『華開世界』(2020)|丘山万里子

西村朗 考・覚書(12)『慧可断臂』(1976)と『華開世界』(2020)|丘山万里子

Notes on Akira Nishimura (12) 『EKADANPI』(1976)&『KAKAISEKAI』*(2020)

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

写真提供: NHK交響楽団(2021/6/22@東京オペラシティ コンサートホール)

目録にも記載のない院生時代の作品『慧可断臂』(1976)に深入りするのは、前回述べたように声と器楽(ここではpf)の扱いにその後の西村の音楽技法の原型があること、そしてオペラへと流れ込むドラマトゥルギー構築の最初の一歩があること以上に、題材として選んだ内的動機を見ておきたい気持ちがあるからだ。

目録にも記載のない院生時代の作品『慧可断臂』(1976)に深入りするのは、前回述べたように声と器楽(ここではpf)の扱いにその後の西村の音楽技法の原型があること、そしてオペラへと流れ込むドラマトゥルギー構築の最初の一歩があること以上に、題材として選んだ内的動機を見ておきたい気持ちがあるからだ。

この2年後に再演困難な合唱第 1作『汨羅の淵より』があることはすでに触れた。こちらは中国古代文学に材を採り、詩人屈原の悲憤の投身死を凄まじい音声、かつ「お経みたいに」叫ばせた異形の作品だ。ここに筆者は「言葉(詩魂・歌霊)への生理」と「滅びの美」を見たが、芸大入学を果たし上京したものの、万博の熱気など知らぬ気な周囲への「適応不全」青年は、この頃、何を欲していたのか。

「絵や詩よりももっと血の匂いを出したかった」(前稿11)と語るが、眼前に描いたのはどんな光景だったのだろう。

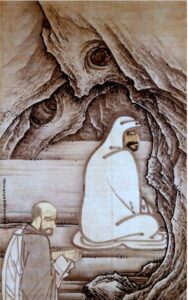

『慧可断臂』は禅画として名高いが、鈴木大拙(1870 – 1966)もこの説話に言及し、その意味するところを「自身の身命を捨てて、法に殉じたい」と切り落とした腕を捧げる慧可に達磨が心を動かし楞伽経(りょうがきょう)を伝授、慧可第2祖となった、と説明している。1)

その禅画雪舟(1420-1502)と詩(谷川雁)に「血の匂い」を塗りたかった西村の欲望はいったん置き、この話の肝に触れておく。以下、くだんの慧可、達磨の問答(『無門関』四十一則<達磨安心(あんじん)>)。2)

達磨面壁す。二祖雪に立つ。臂を断つて云く、

弟子、心未だ安んぜず、乞う、師安心せしめたまえ。

磨云く、心を将(も)ち来たれ、汝が為に安ぜん。

祖云く。心をもとむるに了(つ)いに不可得(とく)なり。

磨云く、汝が為に安心せしめ、竟(おわ)んぬ。

文意は、以下。

慧可、臂を断ち切ってなお、「安心」(心の安らか、畏れのないこと、疑いのないこと、信心)が得られない、どうか安心させてください、と壁に向かう達磨に言った。

達磨、それなら、「心をここへ持って来い。安心させてやろう。」

慧可「心を探しましたが、どうしてもつかめません。」

達磨「もう安心させてやったよ。」

いかにもな禅問答に立ち入る気はない。

ただ、心の「有る無し」を思えばよかろう。

だが、そもそも慧可は片腕無き人であったとの伝(『続高僧伝』には賊に斬られたと)もあり、筆者はそちらに気が行く。「法に殉じる熱意」などの一般解釈より、壁向く人と片腕失せる人が、心を出せ、心は見つからぬとの問答をする、その方がはるかに含蓄に富む気がする。

ともあれ大拙はさらに、東西宗教の対比を「東洋は内を見る。西洋は外に動く。動くものは、秩序と論理とに優る。見るものは、透徹と直感と円融とに秀ずる。」と述べる。3)

ともあれ大拙はさらに、東西宗教の対比を「東洋は内を見る。西洋は外に動く。動くものは、秩序と論理とに優る。見るものは、透徹と直感と円融とに秀ずる。」と述べる。3)

彼が海外でもてはやされたのは英語で禅を説き、多くの著述をものしたからだ。1987年渡米、1909年帰国後、日本で禅を研究していたBeatrice Laneを妻とし、1930年代後半からの米国各地での講演、コロンビア大学に招聘されての講義(1952~57)のほかハーバード、プリンストンなどで教え、東洋ブームの先鞭をつけた。ジョン・ケージはコロンビア大で大拙に接し傾倒、大きな影響を受けている。

ケージ1962年の来日時に、大拙との対談で「先生の講義の中で、忘れられない言葉は、“山は山である。春は春である”という、あの名句です。私はその時“音は音である”と霊感のように思ったんです。」4)と語っている。

大拙のポピュラリティは東西の対比を簡明に平易な英語で語り記したに尽きようが、例えば 「Zen’s motto “ No reliance on words.”」(「不立文字」)、「一即多、多即一」を「One in All and All in One」など言う才があった(『Zen and Japanese Culture』)。5)

ついでに言えば、湯浅譲二(1929~)は実験工房(1951)のメンバーとともに大拙の上掲書『禅と日本文化』に夢中になり、多くの示唆を受けたという(大拙を入口として禅思想、というこの世代の流れは押さえておきたい)。

そのあたりを西村との対話本から拾っておく。6)

「“ある”ものは“ない”という、既成概念にとらわれないで物を見る努力をするということが、まずは素晴らしいことだと思う。」

まさに上述の<達磨安心>ではないか。「物にとらわれない自由さ」「そういう態度」。多くの芸術家が禅に魅かれるのもここ、「そういう態度」だと言って良い。

湯浅は禅と具体的に関連した作品として『相即相入』 3作〜2本のフルートによる(1963)、2人の打楽器奏者のための(1983)、オーボエとコントラバスのための(2000)〜を挙げている。

ここでの二人の哲学、宗教論は非常に興味深いが、ひとまず話を西村作品に戻そう。

西村が『慧可断臂』にこうした禅思想を見出したわけではないのは、本人が「今にしてみれば、宗教信心についての自分のいい加減さや貧しさや恥ずかしさに対する、この時期なりの突っ張ったテキスト選びの作品であるようにも感じます。」(前稿)と言う通りだろう。

西村が『慧可断臂』にこうした禅思想を見出したわけではないのは、本人が「今にしてみれば、宗教信心についての自分のいい加減さや貧しさや恥ずかしさに対する、この時期なりの突っ張ったテキスト選びの作品であるようにも感じます。」(前稿)と言う通りだろう。

だが、「おまえゆえに いっさいは ふぐと かす!」「じがの じがの げんかくの げんかくのーーーよびな わたし わたし わーたーしーーー」の一節の烈しい緊迫と、「わたしは いしのなかにいるーーー」への橋掛かりが描き出す「自我の摘出」(筆者前稿解釈)は、本人がそれと意識しようとしまいと、ある意味、この説話の要所を突いている気がする。

すなわち、心を出せ、心は見つからぬ。その問答と、腕を断つ、その行為。

それは筆者のみに現前する光景なのだろうか。

ここに白隠(1685~1768)の『慧可断臂』を挙げておく。雪舟には目をこらすと滴る血の赤が細く塗られており、実物では非常に印象的だそうだが筆者は見落とした。白隠は全く異なる趣で「截臂換 / 眼,好肉 / 上瘡。缺 / 齒胡子 可, / 字神光。」7)との賛がある。雪舟も白隠もテーマ(画題)は同じだが、表現はそれぞれ。解釈もそれぞれだろう。むろん、画題の背後には禅思想の膨大な知脈があるが、解釈も表現も、とどのつまりは「表現」(画)そのものの勝負。雪舟との対比を興味深く見たい。

ともあれ、西村にとっては「血の匂い」だった。

その背後に、70年三島割腹死、72年連合赤軍あさま山荘と血なまぐさい事件が続き、2度のオイルショックによる高度成長の終焉(日本の現代音楽黄金期の終焉でもある)と、暗い世相はいくらノンポリ西村にとっても他人事ではなかったはずだ。

だがそれ以上に、「賑やかなはじまり」たる故郷鴫野、「現代」最先端大阪万博の衝撃、その両者を引きずる学生時代での適応不全症候群(居場所のなさ)にあって、おそらく萩原朔太郎の「二重喪失」(「青春」と「文化的土壌」の喪失、非帰属性)の悲嘆に重なる鬱屈があったと思われる。8)西村が切断したかったのは、その鬱屈、彼なりの深刻な非帰属性、異邦人(エトランゼ)の感情ではなかったか。『慧可断臂』の「自我の摘出」との響震がここにはあるように思う。

それは同時に、底知れぬ「我の井戸」に潜む彼の原質を覗き込むこと、「幻覚の自我の呼称、わたし」でない「わたし」に落とす一つのつるべであったろう。そこに血の匂いがあるかどうかは筆者には不明だが。

* * *

視点を変えよう。

『覚書』も回を重ね、西村の声楽世界は歌曲、合唱ともにその最初期から触れてきたが、器楽が『耿』(1970)以来着々と積まれているのに比べ、この『慧可断臂』は目録にも載らず、合唱『汨羅の淵より』(1978)が声の第1作、次の合唱『まぼろしの薔薇』(1984)まで沈黙が続く。歌曲に至っては『涅槃』(ソプラノとピアノのための/1997)と器楽から遅れて四半世紀、かつ目録(2014)では3作にとどまる(合唱領域は36作)。

山田耕筰の仕事をつぶさに見てきた筆者は、それまでの日本の声楽創作における日本語との付き合い方と全く異なる作曲家の生理を、改めて本作に嗅ぐ。

すなわち、シンフォニストを自認、器楽多作の西村は、実は言葉、いや、声の人ではないか、と。

というのは、永平寺で筆者が体感した『楞厳咒』のめくるめく巡行、『大悲心陀羅尼』での法悦のよって来たるところ。さらには筆者2回も撞いた寂照の鐘(その響きの生成と消失の不可思議に、誰もいないのを良いことに余韻震える鐘の中に頭を突っ込んだ)と、TV『ゆく年くる年』で毎年必ずお目にかかる山門前の大梵鐘。ちょうど昼時、当番僧が作法に則り(一つ撞いたら平伏、小石を幾つか並べる)ゆるゆると間を測ってのその鐘音。

あるいは三井寺の三井晩鐘の響き。その、それぞれに聴いたもの。それが、西村の幼少時の底に必ず流れていたにちがいない、と思い当たるからだ。

「意味」でなく「音声(おんじょう)」そのものの持つ呪力。

西村の声の扱いは、明らかに「意味」を捨てその奥底の詩魂・歌霊をえぐり出す。読経・読誦とはある意味その典型であり、かつ、深く烈しい情動を呼び覚ます。それが声の倍音の妖しい帯であり、高揚の音韻であり、音調であり、それがまさにそのままの『大悲心陀羅尼』(無伴奏女声合唱のための/1990、『式子内親王の七つの歌』『炎の孤悲歌』同年)となり、『光のマントラ』(女声合唱とオーケストラのための/1993)、『水の祈祷』(混声合唱とピアノのための/1994)、『両界真言』(無伴奏混声合唱/2002)、『無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番”呪文”』(2005)、『幻影とマントラ』(オーケストラ/2007)、『無伴奏ヴィオラ・ソナタ第2番”C線のマントラ”』(2007)となって並ぶのだ。

あるいは、梵鐘の響、その余韻、余情。これも音声。

前回触れた『トリトローペ』(pf/1978)の終尾はまるきり余韻そのものを聴かせるものであったし、その線上に『法悦の鐘』(pf/1987)、『神秘の鐘』(pf/2006)もある。

西村はまずタイトルが決まって曲が形になると言うが、こう拾ってみると彼の中での確かな筋が見える気がする。

要するに、西村技法たるヘテロフォニー、トレモロ、ドローン、そしてケチャの原型は読経であり梵鐘であり、寺社全体が発する極大微小すべての響きの中に混在内蔵されている。器楽で彼はそれを形象化したが、それは自身の体内(胎内)の源流と原光を密かに湛える「我の井戸」から汲み出し、音に化したもの。器楽はいわば「物音」、具体を帯び、西村にとっては音形にしやすかったのだろうか。

『オーケストラのための前奏曲』『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』(1974)、『交響的変容』(1977)と続々生まれる器楽の着実な習熟に比べ「声」が大きくこれに遅れるのは、むしろ、「声」のうごめき、呪力にこそ、彼の原質の暗渠があり、そこに蓋をしておかねば危うい彼の直覚ゆえ、と筆者は考えるに至った。パンドラの箱、と言っても良い。

だが一方で、時折、我の井戸の底なし暗渠につるべを下ろし、なにものかを汲んでこずにはおられない。

声の人、というのはその意味だ。

声のおそろしさ、怪しさ、凄まじさ、ただならぬ声の力をおのれの本然と知ればこそ、器楽での表出に意を用いると言ったら言い過ぎか。

いや、遅れて合唱領域が増えてゆくのは、合唱人との出会いもあったろうが、暗渠に徐々に向き合い、自己を解放してゆく人生折々の季節を迎えてのことのように筆者には思える。還暦を過ぎてのオペラ『紫苑物語』の位置をこの流れの「途上」に見たいと思うのだ。

ひとっ飛びして、先日のN響委嘱世界初演作『華開世界〜オーケストラのための』(2020)。

ひとっ飛びして、先日のN響委嘱世界初演作『華開世界〜オーケストラのための』(2020)。

道元『正法眼蔵』を材、とは前回述べた。永平寺を訪ねたのは本作を聴くための下準備のつもりであったが、率直に言えば、たまたま降ってきたスコア『慧可断臂』があまりに筆者の中で膨らみすぎ、この17分ほどの管弦楽作品が小さく思えたのは、致し方ない。

西村がプレトークで語ったように、厳冬雪中、梅ほころび花開く、一つの開花はすべての開花、世界の開花、との道元の言葉そのまま音(響き)が開花してゆく。以下、『正法眼蔵』<梅華>より引く。

いま開演ある老梅樹、それ太無端なり、忽開華す、自結果す。あるいは春をなし、あるいは冬をなす。<略> 乃至大地高天、明月清月、これ老梅樹の樹功より樹功せり。葛藤の葛藤を結纏するなり。老梅樹の忽開花のとき、花開世界起なり。華開世界起の時節、すなはち春到なり。この時節に、開五華の一華あり。この一華時、よく三華四華五華あり、百華千華万華億華あり、乃至無数華あり。これらの華開、みな老梅樹の一枝両枝無数枝の不可誇(ふかこ)なり。(梅華)9)

早い話が、老梅樹に華一つ開けば、そのまま百千億の華、無数の華が開くのだ。これ、すべて老梅樹の恵。という、これが「華開世界起」のよって来たるところ。以下、万億の華は仏祖の華。このように華開く時節を「諸仏が世に出現したもう」と呼ぶ、と続く。

諸仏はともかく、華が次々開いてゆくイメージ通りの音楽であった。

西村のプログラムノート一部を引いておく。

管弦楽編成のうち、5人の打楽器、チェレスタ、ピアノ、ハープの計8奏者は一つのグループを成している。———このグループは、それ自体が華開し続ける世界の表現を担うが、また、世界を華開させる水の流れのような、あるいは光のような、あるいは大気や風のような存在である。いわば世界の母体であり、曲中、動的、静的、波状、顫状、様々な形で現れる。———出現する連鎖世界の色調を多彩なものとすべく、多種の旋法(モード)を織り込んでいる。

筆者の頭に残ったのは、西村のプレトークの中に拾った二つの言葉。曰く「私は曹洞宗」、道元は「哲学じゃなくて宗教」。つまり、ごく自然(素直)に、信仰と宗教について触れたのだ。横で細川俊夫が小さく頷く(だろうな、みたいに)のも面白く。

筆者の頭に残ったのは、西村のプレトークの中に拾った二つの言葉。曰く「私は曹洞宗」、道元は「哲学じゃなくて宗教」。つまり、ごく自然(素直)に、信仰と宗教について触れたのだ。横で細川俊夫が小さく頷く(だろうな、みたいに)のも面白く。

そう、西村のおおもとは哲学(道元に限らず)でなく宗教・信仰なのだ(湯浅との対話の中でもしきりにそこを彼は突く)。それは鴫野の信仰篤い母が、祖父が持っていたもの。というと、あまりに安直、あっけらかん、身も蓋もなく思えようが(以前は筆者もそうだった)、そうではない。

音楽が宗教と同根であることは、『大悲心陀羅尼』や梵鐘の魔力を体感してみればさもありなん、結局そこに深く細心に分け入らねばすまない話。彼の「マントラ」(陀羅尼・真言)と「梵鐘」の響・音声の2つの筋はおそらくそこにこそ源を持つ。これを多彩な作品群の中にさらに追ってみたい気持ちはあるが、今はおいておこう。

聖なる地、場には必ず湧き水がある。

筆者が昨年ほぼ毎日、ひとときを過ごした禅寺はその名に「泉」があり、庭師に聞いたら庭の井戸のこと。なるほど大きな井戸があり、蓋がかぶせてあった。池に落ちる清滝も、ここから引いたものという。

永平寺にも聖水を汲む井戸があり、三井寺にも御井の閼伽井屋(あかいや)、東大寺の「お水取り」もそれで、由来は若狭の国の遠敷明神が涌出させた泉、二月堂そばの閼伽井屋から汲む。

いや、昔はたいていの家に井戸があり、井戸水でスイカを冷やしたものだ。水道配備されるにあたり井戸を決して塞いではならぬ、と外に通じる孔を作りおくのは「水」が命と知るからだ。

「水」は土地、すなわち「祖霊」への敬意でもあり、山岳信仰も含めた日本寺社のごたまぜの底に流れるのは天が降らせ、大地が含み、樹々が含み、日々滲み出る自然の恵みへの感謝。古人はそれらを常に敬い、新興・新参者はすでにあった神々をも共に祀る。それが日本の寺社信仰の融通無碍、だから何でもそこらじゅうごちゃごちゃ差異差別なく人々(私たち)は祀るのだ。

ここに至って、西村の生地、鴫野のごった煮の、ごたまぜの文化・宗教・聖俗どんちゃん日常全てを包摂の混交混沌の大水流の、大陸から西欧までを流れる大河とその分枝、支流細流の広大なスケールを、やはりこれが西村的密教曼荼羅世界なのであろうな、と思う。密教(秘密の教え)的曼荼羅世界とは、「華開世界起」で百華千華万華億華あり、乃至無数華と述べるように、経典では数の単位がべらぼう。広さを測るに「恒河沙」(ごうがしゃ/ガンジス川の砂の数)、時の長さを測るに「劫」(わかりやすい例では、岩を100年に1度布でなで、すり減って完全になくなっても劫に満たないほどの長さ)が頻出する。

ブッダがこの世で仏になってからの年数「百千万億那由他阿僧祇劫」(百千万億なゆたあそうぎ)は百千万億・千億(なゆた)・数えきれない(あそうぎ)・数えきれないほど長い年(ごう)など気絶ものだ。「有史以来」とかの言葉が砂一粒に思えるこの尺・世界観の描出の一つが曼荼羅であるわけで、これを脳内に持ち、具体と描くのは尋常な感覚ではないのではないか。

その意味で、湯浅と西村のコスモロジー(宇宙・自然・宗教観)対話のすべり具合は、なかなか面白いのだが、それはいずれまた。

ふと、イスタンブールを思い出す。

東西を結ぶビザンチンの要地イスタンブールにかかるガラタ橋から、西と東の大陸を眺めた、ああ、ここにシルクロード、そのはるか先に小さな島国日本がぽつんとあるのだ、と、空、海、街並みを見上げ見下ろし、橋から釣り糸を垂れる男たちや、行き交う男女、子らの日常に、人間の変わらぬ営為をつくづく思った。

鴫野もイスタンブールも、見知らぬ世界、蜃気楼の向こうへの焦がれでつながる。そうやって人は行き交い、道を拓き、宿場を街を造っていった。街の商人は言う。東にないものを西に、西にないものを東に、ただそれだけのことだ、と。

そこにあるのは、自分に無いものを求める欲望だが、見えるモノでなく見えない何か、がいっそう人々の背を押す力であった(ある)ようにも思う。

*)公演プログラムには『 KAKAISEKAI』とあり、『正法眼蔵』での読みは「 KEKAISEKAI」。西村氏に確認したところ、迷ったがあくまでも作品タイトルなのでKAKAIとし、「その瞬間、仏教用語ではなくなって曲の構想が自由になった感じもしました。」とのことであった。

関連記事:カデンツァ「三井寺〜うたの邂逅 雑感」

註)

1.『禅とは何か』 鈴木大拙 角川ソフィア文庫 1954 (新版) p.211

2.『無門関』 西村恵信訳注 岩波書店 2004 p.156 <達磨安心>

『無門関』は中国南宋時代の無門慧開(1183-1260 )が編纂した禅の公案集、つまり問答集。

3.『一禅者の思索』鈴木大拙 講談社学術文庫 1987 p.164

4.『芸術新潮』1962年11月号「前衛音楽の発想と展開 対談 : ジョン・ケージ + 鈴木大拙」

5.『Zen and Japanese Culture 禅と日本文化』 鈴木大拙 北川桃雄対訳 講談社 2005 p.18,19/46,47

6.『未聴の宇宙、作曲の冒険』 湯浅譲二・西村朗 春秋社2008 p.30

7.この賛は左から読む。慧可白隠 慧鶴禅師の漢文語録『荊叢毒蘂』には「神光断臂図」として「断テ臂ヲ 換フ眼ニ、好肉上ノ瘡、欠缺歯胡ノ子、可字ハ神光」とある。神光は慧可のあざな。歯の欠けた胡は達磨のこと。意は「慧可は何の問題もない正常な肉体を傷つけ、心眼に換え、達磨の弟子となった。」ここから「何の問題もないのによけいなことをする」の意も派生したようだ。

8.『覚書 (7) 西村と朔太郎 (後編)〜「詩魂」と「歌霊」』参照

9.『現代語訳 正法眼蔵4 』玉城康四郎 <梅華>p.340,341

参考資料)

◆ 書籍

『禅とは何か』 鈴木大拙 角川ソフィア文庫 1954

『無門関』 西村恵信訳注 岩波書店 2004

『現代語訳 正法眼蔵4 』玉城康四郎 大倉出版 1994

『一禅者の思索』鈴木大拙 講談社学術文庫 1987

『Zen and Japanese Culture 禅と日本文化』 鈴木大拙 北川桃雄対訳 講談社 2005

『未聴の宇宙、作曲の冒険』 湯浅譲二・西村朗 春秋社 2008

『荊叢毒蘂 坤(けいそうどくずい) 』芳澤 勝弘 禅文化研究所 2015

◆ 楽譜

『西村朗 ピアノ作品集』 全音楽譜出版社 1995

<トリトローペ><法悦の鐘>

http://shop.zen-on.co.jp/p/168415

『西村 朗:ピアノ作品集2~オパール光のソナタ~』 全音楽譜出版社 2006

<神秘の鐘>

http://shop.zen-on.co.jp/p/168420

◆CD

『オパール光のソナタ』

<トリトローペ><法悦の鐘>

カメラータ・トウキョウ CMCD−28083 2005

http://www.camerata.co.jp/music/detail.php?serial=CMCD-28083

『ラ・カンパネラ』

<神秘の鐘>

カメラータ・トウキョウ CMCD-28123

http://www.camerata.co.jp/music/detail.php?serial=CMCD-28123

◆ Youtube

『永平寺 大悲心陀羅尼』

(2021/7/15)