評論|伊福部昭―独り立てる蒼鷺|1.だが蒼鷺は動かぬ|齋藤俊夫

伊福部昭―独り立てる蒼鷺―1.だが蒼鷺は動かぬ

Akira Ifukube, Standing Gray Heron alone – 1. But the Gray Heron never fly.

Text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

郷愁――伊福部昭の音楽に筆者が感じるものを一言で表すならば、この言葉に尽きよう。文明が腐敗しつつ怪物化していく日本と世界の中で、伊福部昭の音楽は何も変わることなく響き続けている。この郷愁を筆者の日本人としてのアイデンティティーゆえと片付けることはできない。未だ見ぬ郷里という逆説的な土地への郷愁、歴史的な事実ではなく、存在したかどうか不明ですらある、詩的な古代への憧憬、茫洋たるそれらを「日本」という言葉でくくりたくはない。あまりにも、そう、あまりにも我々は未だ見ぬ郷里から遠ざかってしまった。その遥か彼方の見知らぬ記憶を呼び覚ますもの、それが伊福部昭の音楽である。

伊福部昭とは、西洋の芸術音楽という文明の精髄を扱いながら、それによって文明に逆らうという逆説的な故郷喪失者であり、同時代から自らを追放した者であった。確認できる最初期の作品『平安朝の秋に寄する三つの詩』から晩年の作品まで、伊福部作品に宿る純粋かつむきだしの生命力と感情、それは文明によって禁忌とされたものだ。

ここで同じく故郷喪失者であったエドワード・W・サイードの『晩年のスタイル』という書が思い起こされる。

ここでわたしたちは遅延性=晩年性〔lateness〕の概念にもどらなければならない。いったいいかなる意味で遅れているのか。アドルノにとって〈遅延性〉とは、容認されたものや正常なものを超えて生き延びるという考え方である。それに加えて、遅延性には、遅延性を超えては先に行けないこと、遅延性を超越はできないし、そこからみずからを解放することもできないという考え方もふくまれる。(1)

かくして遅延性=晩年性は、みずからがみずからに課した追放状態、それも一般に容認されているものからの、自己追放であり、そのあとにつづき、それを超えて生き延びるものなのだ。(2)

伊福部は文明の中での〈正常な死〉を拒否して〈死に遅れる〉こと、近代文明以前の始原の時代の最後の人間として、その〈始原の時代の晩年以後〉を生き続けることを選び、同時代から自らを〈追放〉したのである。

この伊福部の遅延性=晩年性を実作品の中に聴くために、伊福部が齢86を数えた2000年の歌曲作品『蒼鷺』から論を始めたい。詩は伊福部と同じく北海道の詩人・更科源蔵(1904~1985)による(3)。詩の全文はCD「伊福部昭 全歌曲/藍川由美」Camerata200CM-641~2 を参照されたい。

この詩の中には無数の逆説が隠されている。

まず、蒼鷺は本州以南では留鳥であるが、北海道では夏鳥。よってこの詩に現れている凍原の蒼鷺は、渡るべき時に南へ渡るのを拒んだものである。しかし、渡るのを拒んだのはそこに何らかの希望があるからではない。第9行にあるように、今蒼鷺が佇んでいる冬とは「絶望の季節」なのである。第13~14行では「季節は移る/だが蒼鷺は動かぬ」とある。夏が過ぎても南へ渡るのを拒んだ蒼鷺は、絶望の季節たる冬を迎え、その季節が移ってもなお、「動かぬ」のだ。

詩の末尾4行「痩せほそり風にけづられ/許さぬ枯骨となり/凍つた青い影となり/動かぬ」からは、蒼鷺は動かぬままに死骸となったかのようにも感じられるが、その直前の第15行に「奥の底から魂が羽搏くまで」とあるように、 蒼鷺は死んだのでも、ただ無意味に自らを痛めているのでも、諦観しているのでもない。あくまで第11行の「胸にどよめく蒼空への熱情」を懐いているがゆえに絶望の季節に身を置き、季節が移ろうとも魂の羽搏きを待ちつつ、動かぬのだ。

さらに、この詩に宿る強い意志を見定めるために、叙述の主体に着目してみよう。

第1行から第4行「蝦夷榛に冬の陽があたる/凍原の上に青い影がのびる/蒼鷺は片脚を上げ/静かに目をとぢそして風をきく」、では外からの視点で、「蝦夷榛にあたる冬の陽」→「凍原の上の青い影」→「青鷺」→「青鷺の目」と視界がズームインしていき、「静かに目をとぢそして」を介して「風をきく」で、外から見られていた青鷺の中へと叙述の主体が入り込む。見ているもの=詩人と、見られているもの=青鷺の別はなくなり、詩人と青鷺は同じ存在として詩の内に現れるのである。

それが第14行の「だが青鷺は動かぬ」という一文である。「だが」という言語的な対比表現は書き手たる詩人の〈意図〉を表しているが、「動かぬ」という青鷺を含めた風景自体が、動くもの、移りゆくもの――風や季節――の中にあってもなお「動かぬ」という青鷺=詩人の〈意志〉をも表している。

詩人が青鷺と一体となることによって、第7~11行「耳毛かすかに震へ/寂寞の極に何が聞こえる/胸毛を震はす絶望の季節か/凍れる川の底流れの音か/それとも胸にどよめく蒼空への熱情か」は、詩人が青鷺に問いかけているのと同時に、詩人が自身に問いかけている表現となり、第16行から第18行の「痩せほそり風にけづられ/許さぬ枯骨となり/凍つた青い影となり」という青鷺の姿は詩人の姿ともなり、第15行と最終行の「魂が羽搏くまで/動かぬ」とは青鷺かつ詩人の意志となるのである。

この詩の〈強さ〉、それは凍原で動かぬ蒼鷺とそれを描く詩人とが一体化して、「だが/動かぬ」という強い意志を詩の中の風景として象徴的に表現していることによるのだ。

では、表現・描写の媒体でありつつ、意志の直接的表出でもある歌曲という形で、伊福部は更科のこの詩をどのように音楽化したのであろうか。

この作品の編成はソプラノ、オーボエ、ピアノ、コントラバス。調性は伊福部昭の作品を特徴づける要素である、エオリア(移動ド唱法で、ラから始まるラシドレミファソラの音階)もしくはフリギア(同じく、ミファソラシドレミの音階)あるいはロクリア(同じく、シドレミファソラシの音階)のどれとは断言し難い、物悲しいとも、寂寥感漂うとも、力強いとも表現できる旋法による。

歌曲の概要を記述しよう。

第1行から第6行は最低音がソプラノの下限とされるc¹(譜例1)、最高音はc²で、強弱記号は「片脚を上げ」でフォルテであるが(この時最高音c²が現れる、譜例2)概ねピアノからメゾピアノである。

第7~10行で音域は最低音f¹から最高音f²へと上がり、同時に音量もメゾピアノからフォルテの間で波打つような動きを見せる(譜例3)。

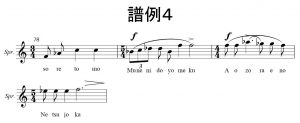

第11行「それとも胸にどよめく蒼空への熱情か」で、それまで実音Fを移動ド唱法でラとする旋法だったのが、実音Bを移動ド唱法でラとする旋法、つまり下属調に当たる旋法へと〈転調〉し、音域はf¹から本作品での最高音as²へと広がり、音量もフォルテが指定されることにより、本作中1つ目の感情表現の強い箇所となる(譜例4)。

第12~13行で再びメゾピアノへと静まるが、第14行「だが蒼鷺は動かぬ」で以前の旋法に〈転調〉し、メゾフォルテからフォルテで、b¹からes²の、高音だが狭い音域で力強く意志を示す。また「動かぬ」はes²→des²→c²→b¹の順次下行である(譜例5)。

第15~16行もメゾフォルテからフォルテでes¹からf²の音域をダイナミックに動く。

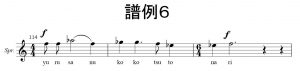

また下属調へと転調しての第17行「許さぬ枯骨となり」はフォルテかつes²から最高音as²で先の「蒼空への熱情か」に類似した音型を再び用いて、強い感情表現が現れる(譜例6)。

この力のこもった「許さぬ枯骨となり」の最後の音はf²であったが、その後の「凍つた青い影となり」の最初の音は1オクターヴ下がったf¹、かつ音量もフォルテからメゾピアノへと、一息に音楽の温度とでも言うべきものが下がる(譜例7)。

最終18行「動かぬ」は、第14行の「動かぬ」を丁度1オクターヴ下げたes¹→des¹→c¹→bという順次下行で、ソプラノの下限より低い音bで重く終止する(譜例7)。

注目すべきは2つの感情の山場である「蒼空への熱情か」(譜例4)と「許さぬ枯骨となり」(譜例6)がほぼ同じ音型・音高・音量であること、詩の第14行「だが蒼鷺は動かぬ」の「動かぬ」(譜例5)を音型はそのままに1オクターヴ下げ、ソプラノの音域の下限より低い音が最終19行「動かぬ」で使われていることである(譜例7)。

「蒼空への熱情か」が青鷺への問いかけ、「許さぬ枯骨となり」が青鷺の外面描写であれば、視点が異なる2つの表現となるはずである。だが、この2つがほぼ同じ音型・音高・音量で感情的山場を作ることは、青鷺と詩人が同じ意志を持つ一体となったものとして表現されていると考えられる。

では、第14行「だが青鷺は動かぬ」の高音域での「動かぬ」が、そのまま1オクターヴ下がって最終18行の「動かぬ」で終わる、その音楽的〈重さ〉はどのように捉えるべきであろうか。

歌曲『蒼鷺』の初演(4)プログラムには更科が1984年に書いた詩『オホーツク海』にも言及した伊福部のコメントが掲載されている。

その詩(引用者註:『オホーツク海』)の中で、その夜、ソ連の作家ショーロホフが故郷のドン河のほとりで、静かに目を閉じたというニュースの流れたことに触れ、作品の最後は「故郷の流れのほとりで私も眠りたいのだ」と結んでおられる。何か氣になつたが、翌年の秋九月、更科氏は本当にこの世を去つてしまわれた。

ここにいう故郷の流れとは釧路川のことで、私にとつても故郷となるが、詩「蒼鷺」でもこれに似た風景の中で「許さぬ枯骨となり凍つた青い影となり」それでも動かぬと詠つておられる。このことは、氏の生きざまを知る私に、深い共感を与えると同時に、何か心に重く、その後、筆を進め得なかつた

「ショーロホフが故郷のドン河のほとりで、静かに目を閉じた」、この表現が『青鷺』の第4行「静かに目をとぢ」と共通することに気づかされる。ショーロホフは没したのであり、また、更科源蔵の「私も眠りたいのだ」という言葉は彼もそのように没したいという気持ちを表している。詩『オホーツク海』は詩『青鷺』が書かれてからおそらく41年後の詩であるが、その翌年に更科が没し、さらにその15年後に伊福部が書いた歌曲『青鷺』の「静かに目をとぢ」という歌詞には〈死〉の影が色濃く感じられる(5)。

「故郷の流れのほとりで私も眠りたいのだ」という言葉は、更科が〈晩年〉、それも彼の人生の晩年であり、また彼が生きてきた時代の晩年を〈生きながらえている〉という感覚を示している。これは先述のサイードの説いた晩年性=遅延性の感覚と言えよう。

詩人・更科源蔵が詩の中で青鷺と一体となったことと同様に、伊福部は更科と一体となって、詩の中に、さらに自らの中に〈死〉の影を感じ、そして〈晩年のスタイル〉で歌曲を書いたのである。

「静かに目をとぢ/動かぬ」という表現には〈死〉の影があるが、しかし青鷺も伊福部も〈死んではいない〉。死なずに、「動かぬ」ままに、〈晩年〉を生きながらえているのである。

最後期のベートーヴェンは主観的であって、同時に客観的であると呼ばれているが、この秘密によってその矛盾が、矛盾として明示されることになる。砕けた風景は客観的なものであるが、そこに差しこみ、そのなかで唯一その風景を燃え上がらせている光は、主観的なものである。彼はそうした風景の調和的綜合を作り出すのではない。彼は不協和音の力となってその風景を、時間の中でずたずたに引き裂くのであるが、それはおそらくその風景を、永久に保存するためかと思われる。芸術の歴史においては晩年の作品は、カタストロフィーなのだ。(6)

ベートーヴェンの晩年の作品群は、高次の統合によって和解へと到達したり懐柔されることはない。それらはいかなる枠組みにも合致しない。それらは調和とも和解とも無縁である。(7)

「凍原」の「絶望の季節」で蒼鷺が「動かぬ」という風景を照らし出しているのは、その青鷺と、青鷺と一体となった詩人である。「動かぬ」青鷺は死んではいないが、〈死〉というカタストロフの象徴でもある。動かぬままに生きることは、動くものたち――風、季節、そして〈時代〉――に、〈死〉という絶対的に「動かぬ」ものを突きつける。それゆえに「動かぬ」ことは動くものへの抵抗となる。繰り返される「動かぬ」の音型は〈死〉と〈時代〉の両方から遅延した晩年を生きぬかんとする、〈生と死への抵抗〉でありかつ〈生と死への意志〉の表象に他ならない。

伊福部は動かなかった。蒼鷺のごとく。その動かぬ存在に思いをはせるとき、筆者には郷愁と共に、蒼鷺が聞いている厳しい風を感じるのである。

関連記事:好きな作曲家・演奏家との出会い|伊福部昭先生との出会い、そして|齋藤俊夫

(1)エドワード・W・サイード『晩年のスタイル』(大橋洋一訳)、岩波書店、2007年、36頁。

(3)詩の初出はおそらく1943年(昭和18年)フタバ書院刊、『凍原の歌』。収録されている書籍によって行間の空きや漢字と送り仮名などに異同があるが、今回の引用は歌曲の楽譜の最終頁に掲載されているテクストに拠った。ただし「羽博く」は「羽搏く」の誤植と考えて訂正した。また、CD「伊福部昭 全歌曲/藍川由美」ブックレット、15頁ではこの訂正がなされている以外は楽譜の最終頁と同一のテクストである。

(4)2000年10月28日東京文化会館小ホール「〈伊福部昭作品による〉藍川由美リサイタル」

(5)歌曲『青鷺』の歌の後奏では、オーボエに「静かに目をとぢ」と同じ音型が現れる(譜例2、譜例8参照)。

(6)テオドール・W・アドルノ『ベートーヴェン 音楽の哲学』(大久保健治訳)、作品社、2010年(改訂版)、201頁。

使用楽譜:日本近代音楽館所蔵、自筆手稿譜(JASRAC 出 2000307-001)

参考音源:「伊福部昭 全歌曲/藍川由美」Camerata200CM-641~2

(2020/4/15)