評論|西村朗 考・覚書(26)人類初発の呼び声とヘテロフォニー|丘山万里子

西村朗 考・覚書(26)人類初発の呼び声とヘテロフォニー

Notes on Akira Nishimura (26) The first call & Heterophony

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

人類初発の声(呼びかけ)は、どんなだったか。

なぜそれを考えたいかといえば、人類の「発声」から「発語」すなわち言語への道筋に、西村朗の合唱領域での第1作『汨羅の淵より』(1978)における「言葉にならない声、発声」を原型とする「言葉、意味の解体」、その背後にある「言霊・歌霊」からの「マントラ(真言)」系列の原脈がそこにあるように感じるからだ。

彼のヘテロフォニーの「一即多」というのは、その初発の声に呼応するものではないか、と。

すなわち、

一つが多を生み、多が一つを生む。

同時の流れの中で、多を一つに収斂させ、一つから多を生じさせる、そういうダイナミズム。

自分の作曲語法を成す“音”はひとつの命にして多様であり、多様にしてひとつの声である。そして、そういう“音”をいかに産むか、が自らの技法である。1)

だとして、「いかに」という方法論たるヘテロフォニーでなく、「多様にしてひとつの声」すなわち、「どういう“音”」が彼の身裡に響いていたのか。語法・技法としてのヘテロフォニーを導引する「一即多の音声(おんじょう)」とは、どんな響きなのか。それを人類初発の声に聞き取ることが可能かどうか。

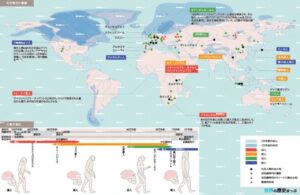

そもそも東アフリカに最初の類人猿が出現したのがおよそ1500万年前、次いでジャワ(150万年前)、北京原人(50万年前)、ネアンデルタール(40~50万年前)であれば、アフリカと東アジアからの流れが西欧の最古層をも生成したと考えるのが妥当だろう。ジョルダーニアも人類最初の問い(初発の声 or 呼びかけ)はジャワ原人や北京原人によるものと推定している。ネアンデルタール(西欧型)と、中国原始モンゴロイド(東洋型)の出現はほぼ同時期。

ただ、人類進化の過程は一つの流れ(種の交代)ではなく、約200万年前から1万年前頃までに、世界にはいくつかの人類種が同時に存在していた。10万年前の地球には、少なくとも6種の異なるヒトの種が暮らしており、そのうちの一つ、東アフリカのホモ・サピエンスがアラビア半島に広がってゆくのは7万年前(言語の発生もほぼ同時期)とされる。2)

そうした俯瞰図を念頭に人類初発の声を探るにあたり、フランスに残る紀元前6万年の人類最古の集団舞踏足跡(熊踊り)を手がかりとして、そこから遡ってみよう。この集団舞踊は、人間の生存を脅かす動物への畏怖畏敬を示すもので、動物信仰の萌芽であり儀礼でもある。むろんそこには「死」(埋葬から知れる)の観念があり、だからこそ原始シャーマニズム(紀元前2万年)、すなわち信仰というものが生まれてゆく。

そうした俯瞰図を念頭に人類初発の声を探るにあたり、フランスに残る紀元前6万年の人類最古の集団舞踏足跡(熊踊り)を手がかりとして、そこから遡ってみよう。この集団舞踊は、人間の生存を脅かす動物への畏怖畏敬を示すもので、動物信仰の萌芽であり儀礼でもある。むろんそこには「死」(埋葬から知れる)の観念があり、だからこそ原始シャーマニズム(紀元前2万年)、すなわち信仰というものが生まれてゆく。

その原始儀礼がどのように発声されたか、を想像してみたい。

ジョルダーニアは人類最初の集団発声は生存のための威嚇戦術として行われたとする。通常、動物の生存戦略としての発声には敵への威嚇と仲間への合図の二通りがある。人類もまたその2つを持ったろう。「近寄るな!」と「気を付けろ!」だ。人類史上初の集団儀礼としてアジア、ヨーロッパ(とりわけ東欧)に見られるのが熊踊りであれば、まずは「熊vs人」の遭遇を想定してみよう。人類は地上の後発であるから、彼らの模倣(まねび)、すなわち似たような吠声をまずは発するのではないか。

というわけで、現代版熊の威嚇声を聞くと。

9ポスト 2021/3/30 北海道で捕獲された巨大ヒグマの声が怖すぎる!

他に熊には小太鼓を叩くような「クマクマクマーーー」(名前の由来らしい)という発声もあり、これが聞こえたら要注意だそうだ。こちらは呼吸音に近い。

一方、ジョルダーニアが地上最強とする百獣の王ライオン(古代よりライオンモチーフの使用はそれを物語る)の遠吠え(敵への威嚇、群への合図)は以下だ。ライオンはネコ科で唯一群れをなし、集団行動でも知られる。

https://www.youtube.com/watch?v=sVZImoIv88A

この遠吠えは終盤にいたって規則正しいリズミックな鳴き方が捉えられており非常に興味深い。他にも音の高低を明らかに伴い、ほとんど言葉に聞こえるものもある。

ひとまず人類種にとって最強の敵を北方の熊、南方のライオンとするなら、聞き取れるのはモノフォニー、ヘテロフォニーの原型、さらにはリズム(ダンス)の原型である。

ではその最強の脅威を撃退するに、どんな発声が有効か?

彼らと類似の吠声での数による威圧たる集団モノフォニー(ユニゾンを含む)か、その微細変容たるヘテロフォニー(西村へテロフォニー定義をここでは想定)を用いるか、それとも異種異質を強調すべく(?)、全く別の集団発声、例えば不協和最古層ポリフォニーを用いるか、ではないか。筆者はここでホーミーやヨーデルを想起する(遠いところまで通る声)わけだが、この先の想像は手に余る。識者の教えを乞う次第だ。

ただ、熊とライオンの吠声に、つい西村の合唱作品での声の扱いをリアルに想起してしまった....つまり言葉以前の、生存を賭けた原始の叫びだ。

言霊とは、その声の始原のエネルギー(西村の言うダイナミズム)そのものなのではないか。

そこに「一即多」が宿る....。

さて、ここで集団発声の契機を生存戦略以外の観点から捉えてみたい。

動物崇拝儀礼が発現する契機は生存を脅かすものへの怖れだろうが、それはすなわち「死」への恐怖と言えよう。生老病死は原始も現代も変わらない。理由がなんであれ、生きとし生けるものに必ず訪れるのは死で、不可避だ。

それにヒトがどう対応するか。

利己的遺伝子の振る舞いが種の保存たる生存欲求に基づくものであっても、少なくとも数人単位であれ、集団行動における生殖を含む相互関係性の中で、互いへの執着(愛執・愛)とそこから生まれるであろう喜怒哀楽が原人になかったかどうか。そのようないわば絆が原人に形成されたとして、「死」(喪失)はおそらく最大の恐怖(自分に訪れるその時も含め)であり、悲嘆であったのではないか。彼彼女(ら)は、泣き叫んだろう。

かつてイサン・ユン(韓国)の追悼公演に来日した夫人が「彼の音楽は、いつも哭いているのです」と語るのを聞き胸を突かれたが、その種のどうにもとどめようのない衝動の叫声を筆者はありありと思い浮かべることができる。前回も少し触れたが、2022年秋におこなわれた《アジアオーケストラウィーク2022》でのKBS交響楽団のイサン・ユン『交響曲第2番』がそれだ。この時のオーケストラの響きは、まさに作曲家の慟哭そのままの情念の噴出で、歴史的文化的エトスの凄まじさを痛感したが、奔り出る悲嘆の叫声とは、とどのつまり、ヒトが遍く抱える「死」への直截な応答ではあるまいか。やがて言語へ分枝してゆく脳(音楽脳、言語脳)を持ちつつある原人たちが共有し得た感情の最たるものとして、その噴出として、筆者は集団発声の初発に、この弔いたる「慟哭」すなわち「死への応答」を想定してみたい。この時、彼らはどんな歌唱様式をとっただろうか。

ちなみに戦場に駆り出された人々が最後に呼ぶのは「お母さん!」だという。筆者の母は息を引き取る前「お父さん」と彼女の夫を呼んだ。その父はほぼ1年後に急逝したが、意識不明のままなかなか母のもとへ行きたがらず(看護婦に言われ、私たちは母の写真もかざしてみた)、大好きな酒を一口含ませるとすっと旅立ったから、誰を呼んだかわからない。が、いずれにしろ、死とは必ず何らかの「呼びかけ」(神よ仏よ、もまた)をヒトに誘発するものなのではないか。

生存戦略としての「威嚇」「合図」に比べれば「死への応答」は人類独自のものだ。宗教、儀礼はヒトにおけるその応答の形態。そこに、脅威たる猛獣への呼びかけも含む言葉以前の言霊・歌霊が姿を現す....。

思うにそれはある種の「動力」(ダイナミズム)、すなわちエネルギーそのものであって、どのようにも変化(へんげ)し、流れ、定まることなく、とどまることなき常動体・常動態ではないか。

とこう考えると、そこに「一即多」が見えてくる、響いてくるように思う。

ここで話を一気に飛ばそう、弔い、すなわち死の儀礼として私たちの日常に近しい読経・読誦へと。

仏教における経典の成り立ちは、始祖ブッダ入滅後(入滅は紀元前383年頃とされる)すぐに開かれた第1結集(けつじゅう)つまり最初の編纂会議においてブッダに随伴した侍者アーナンダの話をもとに作成された。これが最初期経典『スッタニパータ(ブッダの言葉)』だが、冒頭には必ず「如是我聞(にょぜがもん)」(このとおりに私は聞きました)という言葉がある。この「我」はアーナンダのこと。その彼の見聞による「ブッダの言葉」を他の出家修行者(500人と言われる)たちが「共に唱える」ことによって定型化された。すなわち、アーナンダの伝えるブッダの言葉を、みんなで一斉に「唱和した」のである。3) 読経を考えるに、これは決定的に重要だと筆者は思う。

この経典の言葉は当初はブッダの故郷マガダ語あるいはその影響の強い俗語(東部インド語)であったものがパーリ語(教養語サンスクリット ではなく市井の俗語)で書きかえられ、伝えられたのだが、まずもって口承口伝であった。したがって暗唱しやすい詩句、あるいは韻文(偈:げ)であり、この口伝は成立当時から一字一句違えぬ厳密さで守られていると言う。4)

その唱和シーンを想像するに、現代とさほど変わりあるまい。

「お経は耳で(聞いて、口で)唱える」と言われるが、その根底にあるのは口伝の伝統。「唱和」は一字一句間違えず、経文を途切れさせないよう息継ぎも互いの呼吸を図り、音高も同一であるべく繊細な「聴覚」「感性」が不可欠ゆえ、筆者が各地で経験した帯のように流れるモノフォニー、あるいは西村ヘテロフォニーであったのではないか。

なお、この原始経典は今なおスリランカなどで結婚式に用いられるそうで、むろんこの地の歌唱様式はモノフォニー&ヘテロフォニーに属する。

しつこいがここで合唱第1作『汨羅の淵より』の死者への呼びかけ「招魂」の儀式を背景とした音響世界、あるいは読経もどきを想起したい。

〜〜〜〜

人類の進化過程での6種の原人の動きが「交代」と「交雑」のどちらであったかについては、現在定かでない。過去においては圧倒的に交代説(優れた人類種ホモ・サピエンスの世界制覇)がとられたが、交雑の可能性も出てきている。異種を殲滅して進化(同一遺伝子)したのか、交雑(交合:異なる遺伝子)して現在に至るのか。

サピエンスについては、他の人類種と相入れず、忌み嫌い、大量殺戮をしたとも言われ、異なる解剖学的構造を持ち、交合の習性はもとより体臭も異なったそうで、万一交合したとしても繁殖力のある子供たちは残せなかった、という従来説が揺らぎ始めているのが現況だ。

こうした生物学的遺伝子の遡求はともあれ、歌唱様式の世界分布は、いわば文化的遺伝子の姿を示していようか。文明の衝突もしくは共生もしくは同化において、他界と遮断される険しい山岳地帯、島嶼地域に先住民の伝統が残存すること(ジョルダーニアの場合、それはポリフォニー)。これはいわば交代説に準じ、保護されねばやがて絶滅をたどる。一方、古いものと新しいもの(新旧の尺ではなく、単なる相違の意)が触れ合うことによって起きたであろう変異を見極めるのは難しい。

これについてはジョルダーニアが以下のことを述べている。

ある文化の変化する要素は「<何が>(他のどんな文化からも借用できる旋律が)演奏されるか」であり、変化しない要素は、それが「<どのように>(その文化の固有な原則に従って>演奏されるか)である。5)

つまり、あらゆる音楽文化は他の文化から歌や旋律を受け取ることができるが、受け手の文化に固有の原則(どのように)はそのまま変化することなく維持される、というのだ。歌は旅する、とはよく言われるし、私たちは異国の音楽にも「どこかで聴いた節」という感覚をしばしば持つ。それは、「調べ」の持つエトス(情動や喜怒哀楽)への共感だろうが、どう歌うかについてはそれぞれの文化固有の歌唱様式をそこに適用、したがって不変であるのは様式、というのが彼の見解だ。

ここで、音の抑揚、音程関係により意味内容が変わってしまう音調言語族の歌唱様式がほぼモノフォニー、ヘテロフォニーであることを思い出したい。それがアフリカ、アジア、東欧などに多く分布するのであれば、ポリフォニーとホモフォニーのどちらが先かという交代説ではなく、互いに文化交雑、混交遺伝子が同時に存在、かつ、独自性を保持し続ける、と考えたくなる。

バッサリ言うなら西村の「適応不全」は文化交雑混交圏内の出自ゆえの反応だったという気がする。平たく言えば、人類純血種(生粋サピエンス)信奉への異議申し立て。

むろん彼にそんな意識はなかったろうが、音の生理がそれを明白に語っていよう。

「アジアの眠れる主流」を見出した松村禎三は故郷京都の街に流れる読経と線香の陰湿を嫌ったが、西村は新年の寺社めぐりからお泊まり宴会乱痴気騒ぎまで「賑やかな始まり」にどっぷり浸かり続けている。

塗料のにおい、鉄の焼けるようなにおい、さびのにおい、そういうのがのべつ漂っていた。道に四方の運河の油臭い腐敗臭気が漂い、排気ガスを噴出するバスやトラックで家が揺れた。常に人や車が右往左往、ある種ダーティな曼荼羅みたいのがだーっと広がっているような風景でした(『光の雅歌』13p他より)。

「行ってはならぬ場所」として被差別あるいは下層の人々の暮らしをも垣間見た鴫野での少年時代。祖父がルソン島(まさに東南アジア島嶼部)での商人、その地で生まれた父であれば、彼にとっての原風景があらゆる階層たる衆生の海、汎アジアであったのは当然と思える。

ユーラシアの風、そこに通る道、行き交う人々、歌の調べ、響き、匂い、それら雑多な人間の暮らし。その渾然一体の産む音・響き。

やはりここに、常動体・常動態としての「一即多」の「根源音響」が動いていたのではなかろうか。

そこに母胎音響 Gを聴くかどうかは別として。

〜〜〜〜

乱暴にまとめてしまおう。

筆者は西村の音宇宙元素として3つの筋をあげた。

1. 形式としての「ヘテロフォニー 」

2. 音響:音霊としての「梵鐘」

3. 言葉:言霊・歌霊としての「マントラ」(真言/読経)

2.も3.も1.に包括されるが、人類の最初の「呼びかけ」としての発声に、言葉以前の言霊・歌霊を直覚するのはべつだん特殊なことではなかろう。「意味」を持たされる以前の不分明な情動・衝動こそがそれに他ならない。

西村の音宇宙はそこに直結する。そうして、その根底にあるのが「一即多」の根源音響。ヘテロフォニーとはその不変の形式・様式、あるいは、「うつわ」なのだ。

例えて言えば、梵鐘の鐘形。

永平寺で寂照の鐘の中に頭を突っ込んでみた筆者は、そんな思いに駆られる。

同じ年の夏、三井の晩鐘を撞いたことも思い出す。この時、筆者はコラム『カデンツァ』でこう述べている。

永平寺での寂照の鐘は、縄もさして重くなく、高く澄んだ響きだったが、三井の縄はやたらと重い。振り回されること数回、渾身トライでやっと届いた頼りなげな棒の先、低く深く骨太な響がそれでも静かに広がった。

それぞれの響、それぞれの音声(おんじょう)。

その音声の消え入る先を、追う。

原泉、原脈はここにもあろう。

私(たち)は、何者か….。

永平寺では朝の勤行に参加、ここで初めて「読経・読誦」の真髄に触れた気がしたのだった…。(覚書11)

梵鐘・読経・ヘテロフォニー。

響きと形。

西欧の教会の鐘、イスラームのモスクのミナレットから響くアザーン、アジアの梵鐘。

人類はやはりどこかでつながっているのではないか、と改めて思う。

根源音響とは、分たれる以前の私たちの響きであり、畢竟、音とは、そこへの還帰を促すものなのかもしれない。

ヘテロフォニーをめぐり、これまで取り上げた器楽分野は以下。

ヘテロフォニーの確立たる(1987)『雅歌』『2台のピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』、そこから『太陽の臍』(1989)、『チェロ協奏曲』『永遠なる混沌の光の中へ』(1990)『ヴァイオリン、ピアノとオーケストラのための二重協奏曲“光の環”』(1991)のオーケストラ4部作、さらに『星曼陀羅』『星辰神楽』(1992)。

一方、『汨羅の淵より』から読経系を辿るに、大手拓次詩による3部作(1984~85)の抒情世界を経て、『汨羅』よりさらに特異な第5作『式子内親王の七つの歌』(1990)とともに同年『大悲心陀羅尼』(無伴奏女声合唱のための)、同年『炎の孤悲歌』(無伴奏混声合唱のための)の合唱3作が姿を現す。

3年後には女声合唱とオーケストラによる『光のマントラ』(1993)、その9年後『両界真言』(2002/無伴奏混声合唱のための)と続き、この流れはオペラ『紫苑物語』にまで及ぶのだ。

というわけで、次回は既述の第7回『式子内親王の七つの歌』『炎の孤悲歌』『炎の挽歌』を念頭におきつつ、『大悲心陀羅尼』(1990)、『光のマントラ』(1993)、『両界真言』(2002)の3作における<言葉:言霊・歌霊としての「マントラ」(真言/読経)>を訪ねたい。

なお、この間の1999年には初の室内オペラ『絵師』が書かれている。

1.『曲がった家を作るわけ』p.119

2.『サピエンス全史 上』p.20

3.『初期仏教〜ブッダの思想をたどる』p.55 馬場紀寿著 岩波新書1735 2018

4.『ブッダの言葉』p.435 中村元著 ワイド版岩波文庫7 2007第16刷

5.『人はなぜ歌うのか?』 p.80

◆参考書籍

『人間はなぜ歌うのか?』〜人類の進化における「うた」の起源 ジョーゼフ・ジョルダーニア著/森田稔訳 ARCアルク出版 2017

『情報の歴史21』 編集工学研究所 監修:松岡正剛 構成:編集工学研究所イシス編集学校 2021

『サピエンス全史 上』 ユヴァル・ノア・ハラリ 柴田裕之訳 河出書房新社 2016

『曲がった家を作るわけ』 西村朗著 春秋社 2013

『ブッダの言葉』 中村元著 ワイド版岩波文庫7 2007第16刷

『初期仏教〜ブッダの思想をたどる』馬場紀寿著 岩波新書1735 2018

(2023/1/15)