カデンツァ|音楽の未来って (3)楽譜を読むとは〜日本のリミックス力|丘山万里子

音楽の未来って (3)楽譜を読むとは〜日本のリミックス力

“Where does Music come from? What is Music? Where is Music going?”

“ D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?”

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

空港の待合室でぼんやりしているのが好きだ。いろいろな言葉がざわめきの中に届く。海外では特に、各国語があちこちから入ってくる。やたら明るく明瞭イタリア、ふわふわ耳をくすぐるフランス、ペラペラ流れまくる米国、ずっしり感のロシア、優しく舞うベトナム、猛烈賑やか中国・・・と、その響きの海にたゆたいつつ、世界の広さ豊かさ、その流れにぽつんと浮かぶ自分をどこか遠くから眺めているような、その感じがとても好き。

昨年7月、エベーヌSQがベートーヴェン『ラズモフスキー第3番』をフランス語でしゃべるのを聴き、衝撃を受けた(私にはそう聴こえた)。

そして思った。日本語でしゃべるベートーヴェンがいたっていいはずじゃないか。

それを「変」だと思うのは、こっちの頭がベートーヴェン・ドイツ規範に凝り固まってるからだ。そんなものは取っ払ってしまえ。

いったい、楽譜を読む、とはなんなんだ?

いや、歴史文化風土を無視しろ、というんじゃない。

私が楽譜の背後に覗きこみたいのは、もっと底の底、言語に分かたれる以前の響きの淵源だ。それが掴めたら、あとは何語で喋ろうと(自分の「音語」の意)、そこにベートーヴェンが聴こえるはず。か?

底の底を覗きこむには。

まずは向き合うこっち(聴く私)が自分の心身に自覚的であることが必要かも、と思った。

私は「感じ考えたことを書きたい」欲望の持ち主だ。言語化にあたり残念ながら日本語しか使えないから、頭の中は漢字、ひらがな、カタカナ、時たま外国語が飛び交う。人と話していて「“そうぞう”、あの、イマジン(imagine)の方ね」と言い換えたり、日本語の中にネイティブ米語が混じる米国友人の、alternativeが聞き取れず、ん?と聞き返し、ああオルタナティブね、とうなずいたり、とか。

3,4種の異なる表記を組み合わせるという点で、アルファベットだけとか漢字だけで済む国に比べると随分ややこしい。「書く」にはその4種組み合わせや句読点など、音律を入念に吟味せねばならない。

であるのに、スマホを私は「あいうえお」で、パソコンはローマ字でしか打てない。「ちゃん」は「chan」と瞬時に変換されているわけで、何が何やら。

そう自覚してみると、日本語は奇怪だ。どうしてこういうことになったのか。

私の脳内は、たぶん平仮名より漢字の方が多い。本誌ツイッターを開始して、どんどん漢字志向が強まった。限られた字数の中に情報をできるだけ詰め込もう、イメージを掻き立てようとすると、断然漢字が効率良い。見た目はぎっしり窮屈だが仕方ない。語彙の貧困を嘆きつつ、枠に放り込む。もっとも、先般 IT関連の本を読み漁った時は、脳内がカタカナだらけビジネスモードになったっけ。

さて、日本に先縄文人が現れたのは3万年前くらい。彼らは原日本語・和語で喋り、もちろん他の国と同じで無文字社会。縄文すなわち「文様・模様」が重要で、これが最初の日本文化だ(縄文土器1.5万年前)。

さて、日本に先縄文人が現れたのは3万年前くらい。彼らは原日本語・和語で喋り、もちろん他の国と同じで無文字社会。縄文すなわち「文様・模様」が重要で、これが最初の日本文化だ(縄文土器1.5万年前)。

漢字の本格的到来は4世紀後半、百済の使者が数冊の経典を持ち込んだ。応神天皇の皇子が興味を示し読み書きを習い、ついで『論語』などの書物とともに「漢字」と「中国儒教」が入った。

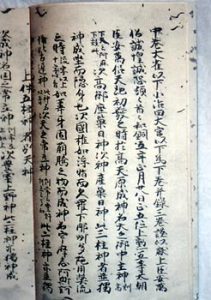

ただ、彼らは「漢字」は学んでも中国語を喋るようにはならなかった。それまで使っていた和語を「漢字の声」で書き表す方法をとったのだ。「hito」(hは現代の「フ」の子音)を「人」と表記する、といったように。が、声と文字の一体化には苦心惨憺、数世紀にわたる努力の末、音読み訓読みを生んだ。この音訓を自在に使用、稗田阿礼の口述を太安万侶が漢字で筆記した画期が『古事記』(712)。「万葉仮名」による書き下しが歌謡などに見られる。まさに日本の表現革命「和化漢文」が起きたのである。以下、歌謡例。

夜久毛多都 伊豆毛夜幣賀岐 都麻碁微爾 夜幣賀岐都久流 曾能夜幣賀岐袁

(『古事記』八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を)

「万葉仮名」は「真仮名」(漢字)「男仮名」などに発展、柔らかな「女文字」が「仮名」へ、これを「真仮名」に対し「平仮名」と呼び今日に至る。

一方、カタカナ(片仮名)は漢字の省画体(字形の省略/利・リ)が原形だが、平仮名のように独立できず漢字漢文に従属、訓点所用の文字として発達する。以下すっ飛ばし、今やカタカナは外来語や擬音語表記に大活躍。サスティナブルだのベーシックインカムだのを見よ。(『日本語の世界5 仮名』築島裕/中央公論社)

補足:仮名は「カナ」つまりカリナ。ケミョウ、カメイと「読み」により意味は異なってくる。

上記のポイント。我が先達、漢字は入れたが中国語は採用せず、和語と漢字体系を適当にリミックスして自分たちの言語表記を創作した。ここだ。

想像しよう。わやわやお喋りで済ませていた人々の前に突然「漢字」が示される。見た目も図案のようであり生き物みたいにも見え摩訶不思議な暗号のようであり。思うに、文様・模様を重視した縄文の血がこれにハマった。これを自分たちのおしゃべりに使っちまおう、という大英断。不都合なところは手持ちの語に合わせ作っちゃえ、という省エネ発想。いかにも日本らしい知恵ではないか。「和洋折衷」を何ゆえ私たちは軽笑するのか、と自省。D・キーンは「仮名の出現が日本文化の確立を促した最大の事件」と指摘するが、かように先達は大胆かつ賢かったのだ。カタカナにしたって、時流に乗って外国語表記にさっさ利用・更新する融通無礙。

要するに漢字・儒教到来の4世紀このかた、明治の欧化に至る1500年近く、私たちの規範は「中国」であった。が、平安ソングブックたる『和漢朗詠集』(1013)を紐解くまでもなく、いたるところで漢文化と和文化のリミックスに「和魂漢才」を発揮、いいかげん中国崇拝はやめよう機運も時にあったにせよ、手際よく日本独自の文化を咲かせもしたのだ(代表例に禅文化)。

もう一つ振り返るなら「漢字」「儒教」のちの「仏教」日本公伝は538年、飛鳥から平安の最澄、空海を経て鎌倉6宗の興起と禅宗渡来によりいわゆる「日本仏教」が出揃うのは13世紀、ほぼ700年の咀嚼がある。

この「リミックス力」が機能不全を起こしたのが脱亜入欧以降の日本で、江戸幕府の200年を超える鎖国を解いたとたん怒涛のごとく押し寄せた欧米の近現代波に頭から呑み込まれてしまった。崇拝対象を西欧列強に求め、かつての師範中国を蔑視植民地化、大戦後は戦勝米国にアイドルすげ替え、高度成長期を「24時間戦えますか!」とモーレツ企業戦士軍団でのし上がり、戦後の音楽教室からはコンクール覇者輩出、国際競争力を!など叫ぶグローバル人材育成プロジェクトに目の色変え、必須は英語教育、IT社会での人間「最適化」だの、私たちの頭はまるきりカネ換算ビジネス思考に染まってしまった。

この間150年。

我が先達は中国文化を範としつつ和の感性を決して手放さず、数世紀かけ料理し自分たちの口に合うものにした。まずはそれが私たちの創意工夫・自力・地力と思おう。

先進後進などという尺で測れぬ、それが文化で文化は多重多層にして切り分けられない。科学技術・経済発展の時速と文化リミックス深度は尺が異なる。だがおそらくその両者の尺の不可思議な「按配」と「交接」に、リミックス力はダイナミックに働いているのではないか。

戻る。

楽譜を読むって何なんだ?

楽譜は記号だ。ある文化が生んだ、ある記号の一つだ。

西洋音楽の記譜楽譜だけが楽譜でもなし、音楽でもない。

音楽は音声で、歌で、そこには言葉も流れている。

私は思う。

初めて「漢字」を目にした倭人の縄文美感覚で、私たちは「楽譜」を眺められないだろうか。1.5万年前の文様・模様美意識なんぞとっくに無い?

『和漢朗詠集』を生んだ我らがリミックス力は本当に失われたのか?

楽曲分析で教わったのでない、自分の眼で見て描ける何かがあるだろうか。と、楽譜を置きピアノを鳴らしてみる(ショパン自筆譜&アナリーゼレッスンでの筆者書き込み譜)。

英国で長く学んだ中堅ヴァイオリニストに聴いてみた。「あなたに楽譜ってどう見えるの?」「??」。不思議そうな顔で見返された。

するうち、C・チコーニャ氏の『時間(とき)の寝息』が5/15号に寄せられた。

漢字に魅せられ、見る夢の形。

ぱっと見で私はヴェネチアングラスを思い、漢字の変容と添えられた言葉のわかるようなわからんような、の新鮮に驚いた。綺麗。これ、リミックス。リミックス力は日本に限らない(当たり前だ)とその時思った。

漢字が神秘の図形に見えるように、音符だって人によって見え方は違うだろう・・・。

私は言葉で考えるから、音楽家の脳内はわからない。

そうそう、昨年6月のアポロン・ミューザゲート SQに感じたあれは?この人たち、音符が微細な細胞の分裂流動に見えるんじゃないか、と思ったんだ。

エベーヌに聴いた仏語は後半『第13番 大フーガつき』ではもう消え、異次元へ入った。音の淵源まで至り、そこから跳んだのだ、言語をベートーヴェンを、超えて天空へ。

私たちにだって、できないはずはなかろう?

ここで私は、最近耳にし心躍った日本の演奏家たちのリミックス力にこそ言及したいが、稿を改める。

言語学・東西該博哲人井筒俊彦《デリダのエクリチュール論》に曰く。

西欧言語のアルファベットは表音文字で、それ自体の存在性の主張、独立の価値がない。ゆえ、「西洋文化の真の担い手はパロール(話し言葉)で、エクリチュール(書く)はせいぜいその補助役、悪くすれば邪魔ものであったに過ぎない。」つまり、西欧文化は「話の文化」。これに反して中国は古来「文字文化」の国。「それは何よりまず、漢字それ自体が独立した、有意味的な図形、意味の視覚形象的指示であるというところから来る」。漢字は象形文字で「音声よりその図形的意味形象が人の目を打つ」。採り入れた我々(日本)だって発音できずともちゃんと意味がわかるではないか。

「意味はここでは、鮮烈にイマージュ化されて現れる。そしてイマージュ化された図形的意味のまわりには、濃密な情感性が漂う。このようなエクリチュールは、決してパロールの代用物ではありえない。」(『意味の深みへ』(岩波文庫)第4節「書く」)

で、彼は最後にこう言う。

「中国人の漢字意識ばかりでなく、漢字を摂取して、平仮名、片仮名を加え、世界一複雑な文字システムと言われるものを作り出した日本人の [書く] 意識のなかから、デリダを超えて、新しいエクリチュール論が生まれなければならない、と私は思うのである。」

アルファベットはパロール、漢字はエクリチュール。そこから発現する「意味」。

楽譜を読むとは?

空港の私は、様々な言語のざわめきの海に、「意味」(わかる)を求めない。その心地よさ。

一方で、海の底の底に潜って音楽に「意味」を探る、その楽しさ。

そのどちらにも、文化の深さ豊かさが息づいているのではないか。

私たちの音楽の未来は、底の底に潜り、宙へと飛翔する、その往還の間にこそ宿るのでは?

(2020/6/15)