評論|三善晃の声を聴く(8)「もしかして」〜根こそぎ喪失と『五月』|丘山万里子

(8)「もしかして」〜根こそぎ喪失と『五月』

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

第7回『青春譜』から一足飛びに反戦三部作、交響四部作にさっと触れ、オペラ『遠い帆』にゆくつもりだった。戦争にまつわる作品群はこれまで多く語られてきたし、三善といえば「戦争」の印象を一度離れたいと思っての論考開始だった。が、今年は終戦80年、その8/15号に番外編として彼の戦時の記憶の文章を集め『三善晃の見た戦争』にまとめてみたら。8歳で開戦、12歳で終戦の少年にとってそれがどれほどの体験だったか。戦後生まれの自分にわかるわけがない、と谷底に突き落とされた。

ともあれ、長過ぎて重過ぎて、そこに収録できなかった一文の全文をここに紹介しておく。

三善の最初の著作『遠方より無へ』(1979)にすでに記されており、初めて読んだ時からずっと引っかかり、未消化のまま来た。今、初めて私(これまで本稿、「筆者」としてきたが、以降、「私」とさせていただく)の中で、そういうことだったか、との了解が降りてきた。非常に長いが、決して見落とすことのできない一文と思う。

* * *

『遠方より無へ』の《もしかして》というタイトルの文章で、[Ⅴ]「生と―“ぼく”であるきみたちに」(p.186~188)所収。

萩原朔太郎詩『五月』(1964/男声合唱のための)にまつわる長文で、執筆は1965年。64年に東京混声合唱団によって初演されたまま楽譜が行方知れずだった『五月』は、先年の発見によって今年(2025)実演され、私は聴くことができた。朔太郎習作期の『愛憐詩篇ノート』からのもので、12年後の独唱曲集『純情小曲集』(1976/テノールとピアノのための)にも収められている。やはり朔太郎の『いづかたに』も同時に初演されたが、こちらの別バージョンはない。『五月』の合唱版と独唱版については、後述する。

そもそも、この詩が『遠方より無へ』の冒頭 [Ⅰ]「一瞬の望見」に引かれた詩であることに、今回初めて気づいた。それを同書でもう一度引いているわけで、この時期、繰り返し繰り返し三善の中に浮かび上がる詩句だったと知れる。『純情小曲集』のコメントには「朔太郎の手書き草稿を、風景のように眺めることがある」とある。

なお、合唱版は『決闘』と同年の作、未完のオペラ台本を寺山修司に手渡した年であることも念頭に置きたい。

《もしかして》

私の大好きな五月

その五月が来ないうちに

もしかして死んでしまったら

ほんの気まぐれの心から

河へでも身を投げたら

もう死んでしまったらどうしよう

私の好きな五月の来ないうちに

朔太郎の詩。「もしか」する未来の時点では、その「もしか」は少なくとも私の自発的な意志による。そこが、この不安の、不気味で恐ろしいところだろう。

ポーのだったか、隠し終(おお)せた犯罪が時効になる日、ふと見上げたアドバルーンから、この「もしか」が襲ってくるという短編があった。もしかすると、私は、あれを、いま喋り出すのではないか。

ついでだが、『黒猫』の主人公が壁をたたくときに、この「もしかして」の伏線があったら、フィクションはもっと立体的になったのではないか、という気がする。

「もしか」の不安が私を追いつめる「もしか」を果たすことだけが、その、のっぴきならない苦しみから私を解放するだろう、という具合に。

それが、自己暗示の反射的な作用になることもある。国民学校と呼ばれた戦時中の小学校で、毎日の昼休み後、奉安殿の掃除をする。当番の一同直立不動で整列、「みな力を合わせ、一生懸命働きます」と大声で斉唱、最敬礼してから作業にかかる。ある日、「みな力を……」と唱え始めた瞬間、不意に「もしか」が襲ってきた。もしかすると自分は「働きません」というのではないか。馬鹿な、そんな恐ろしい、でも、もしかすると……。「働きます!」と斉唱の終わったところで「せん!」という大声が残った。もちろん、私の、だ。一瞬、四周の空気は凍った。

といえば大げさにきこえるかもしれないが、なにしろ戦時中のこと、陛下の玉影を安置奉っている御殿なのだ。先生を含めて、長いこと凍てついていた。

敗戦二年目、中学二年だった、初夏のある午後、梅に、暑苦しい葉が茂っていた。

家に誰もいない。寝たきりの祖母だけが、梅の見える六畳間にひっそり仰臥している。緑の陽炎を透して薄い床が見えた。緑に、径一尺ほどの木桶が二つ干してあった。元々、それは素糖の容器だった。黒い、ドロドロした内容(なかみ)がなくなって、そのころはモロコシの粒を入れたりしていたのを、母が洗ったものだったろう。そういえば、砕いたモロコシの入った粥を、私はよく、祖母の部屋へ運んで行った。

陽射しの激しい午後の縁に、突如「もしかして」が襲ってきた。私は、ぼんやりと、

二つの桶を眺めていた。 それだけだった。

私が、祖母を憎んでいただろうか。憎い、と思った覚えはない、だが、急に見えない穴のようなものが陽炎のなかにあいて、「もしか」がその底から私を吸い取ろうとし始めていた。もしかすると、 自分はあの人を殺すのではないか、あの桶をかぶせて……

このときの「もしか」は反射的ではなかった。「もしか」の息のつまりそうな苦しさは、とても長く続いたように思う。だが私は、いつ、どうして桶を手にしたか、憶えていない。ただ、祖母の顔に被せた桶の上に、上半身の重みをかけてゆこうとする両腕の、妙に外開きな張り方は、今、私の両肘にそのまま蘇ってくる。

そして、私の耳は、あのとき、桶の下からきこえた、祖母の、かすかな念仏を思い出す。じつは私の意識が「もしか」をふるい落としたのは、この念仏を聞いたためだった。祖母の躰をまたいだそのままの位置で、私は桶から身を起こす。念仏の途切れに、桶の下から「押しておくれ、押して……」とつぶやく声がきこえた。梅の葉に、陽炎の残りが絡んでいる。

「押しておくれ、あきらさん……」あの細い声と、汗の冷たい感触は、毎年の初夏に、私に戻ってくる。

(一九六五年)

まず、この『五月』の詩に三善が与えた意味を読み取っておく。

もしかして死んでしまったら

ほんの気まぐれの心から

河へでも身を投げたら

ここに歌われるのは、「もしかして」気まぐれに河へでも投身、死んでしまったらどうしよう、という不安。三善はこれを、「もしか」(未来の時点での)は自分の自発的意思による選択(自死)で、そこが不気味で恐ろしい、と述べている。朔太郎ら周辺の精神の通奏低音たる希死願望についてはすでに触れた(第7回)。

実際、朔太郎は堀口大学の「老いて生きるのは醜く、自分は二十七、八歳まで生き、三十になったら死にたい」(堀口大学『季節と詩心』)と書いているのを引き、自分も全く同じことを考えたが今日まで生き延び、現在は五十の坂を越えた老年になっている、と『阿帶』(1940)の「老年と人生」(p.206)に記している。詩人から評論家へ転身した彼が自ら(もしくは同類)の青春期を「精神的ナルチスムス」と総括、老いも悪くない的境地を披露するのを見れば、朔太郎の青春の美学は、収まるところへ収まった、と言うべきだろう。

だが、三善はそうはならなかった。

彼の希死願望の青春の結節点(軽井沢行)について、私は飢餓型表現者特有の気質と、青春の純粋病患者同士の純愛の破綻の相乗であると考えた。が、この『五月』に彼が持たせた意味は、朔太郎のナルチスムス美学を超え、はるかに重く鬱屈している。

「一瞬の望見」では、この詩に続き、「十代の終わりから私は、ものを、あるいは生き方を、というべきであろうか、えらぶことができなくなった。」「たとえば生と死は、そのいずれかをえらぶことのできる二つの事柄ではなくなった。迷う、という余裕を、私はもてなかった。」とある(『遠方より無へ』p.12)。

なぜ、そうなったか。

戦争体験だ。

やはりそれが、三善の「人間に生まれてしまったこと、人間で在ること」を根底から撃ち抜いたのだ。上述の長文が、それをありありと物語っている。「根こそぎ喪失」とは、それ。

私は「根こそぎ喪失」を、西欧と日本の間の文化的根無し草である自分と、戦争体験により世界の価値観がひっくり返された自分、というふうに思ってきた。けれども、この《もしかして》に、そんな観念的・形而上学的なものではない、もっと生々しく身を捩(よじ)る「うめき」を今は聴く。

「根こそぎ喪失」とは『縄文連祷』(1990/宗左近詩/混声合唱)プログラムでの言葉で、13歳の夏を回想しつつ、それをアウシュヴィッツから生還した数少ない人々の一部に当てられた症状と説明、そこに自分を重ねている。

個人の「根」……自分というものが、あらゆる他者ではないという宿命の根拠……それが失われてしまったので、自分とはなにかを問う自分が、もういないのだ。12才、私は元気だった。しばらくして「根」がないことに気付くようになった。「根なし」のまま、それから何度も夏を迎え、過ごし、送った。

この「根なし」感覚は、文化的根なしでも、生き残った自分という原罪意識でも、その両方でもない。《もしかして》が書かれたのは1965年。「根こそぎ喪失」はそれから四半世紀以上経っての言葉(1992) 。13歳になった三善は、実はずっと、戦争での大人たちの振る舞い、自分の振る舞いに、つまりは「人間の振る舞い」に底知れぬ恐怖・絶望を抱いていたのではないか。「もしかして」自分もまた、疎開先で自分達を虐げた教師(強者・権力者)と同じ振る舞いをし、誰か(弱者)を殺める行為に手を下すかも知れないのだ、というそのこと。

その戦時の「大人の振る舞い」の記憶だけ、ここに再録する。敗戦後のものだ。

ある駅前の演説を聞く人々の中に、一人の初老の男がいた。小学校時代の集団疎開で寮の監督をしていた担任だった。飢えた私たちをよく殴り、時には凍てつく信州の夜の廊下に縛りつけたりした。

夜、酔っ払って帰って来て、私たちに布団を敷かせたこともあった。戦後退職したと聞いていたその元教師が、見覚えのある豚皮の靴を履き、疲れた顔でしかしじっと父の演説に耳を傾け、時折深く頷いてもいた。私には、気づいていなかった。

……父は落選し、違反の疑いで留置された。母の作った弁当を私が差し入れに行くと、父は少し笑った。

ここに含まれる膨大な感受と思惟、その眼差しの鋭さ深さ痛ましさ。私は、これが本当の少年三善の「つらさ」ではなかったか、と思う。「(自分を含む)人間とは、いったい何なのだ…」という底なしの絶望を伴う根源的な問い。

もう一つ、彼の「もしか」をふるい落としたのが、祖母の唱えるかすかな念仏であったことも心に留めておきたい。

『五月』に戻ろう。

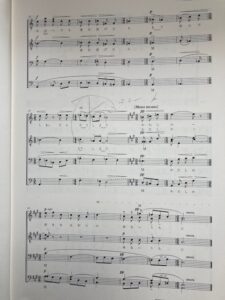

この詩の「もしかして」に横たわる三善の不気味な不安は、ひょっとしたはずみで自死を選択することへのそれだろう。『決闘』と同年の男声合唱版は、その不安の残影を中間部に明らかに残す。A-dur、5/8拍子で開始、明るく優しいハーモニーは清白なポエジーを湛え、『三つの沿海の歌』(1955/アルトとピアノのための)の第3曲『沿海地方』における韻律同様、なだらかな8分音符で拍子を細かく変化させながら流れる。「私の大好きな〜五月がこないうちに もしかして」までA-dur、pp「死んでしまったら」で波立ち、ふっと転調。というか調性記号がかき消え、Es-durの気配を浮かべ、すうっと「ほんの気まぐれのこころから」へ身を移す。そのほぼ同音連打にわずか1音上下動の韻律をへて「かは(わ)へでも」はfの指示、D音上に A, G高音を載せて小さな放物線を描き、「身を投げたら もう」を揺れる河面のように動かす。再び「もう 死んでしまったらどうしよう」の「どう し よ う」をテヌートで強調、響きの揺曳からppで終句「わたしの好きな五がつのこないうちに」が、やるせなく消えてゆくのである。詩句にいかにカダンスを沿わせて行くか、鍵盤上で色合いの変化をまさぐる三善の指先、滑らかに自然にそうであるべきところへと這ってゆく、その情景をスコアに思い浮かべていただきたい。

晴明なのに晴朗でなく、どこか微かな嘆息と胸の微震が流れる抒情歌だ。なるほど、これが青春の希死の川岸から踵を返した三善の足跡だったかと思わせる。

一方、歌曲版はピアノと声のドラマトゥルギーが全く別の情景を描きだし、時空間がぎゅっと凝縮された感じになる。合唱より半音下げた As-dur、3/4拍子。構成も音型も大きな変更は見られない。たとえば合唱の下声部の動きをさまざまにピアノが拾う、あるいは強調部分はピアノとユニゾンで際立たせるといった成形。「もしかして」の後の E-dur(こちらははっきり調性が示される)への転調も同じ。ただ合唱での八分音符の流れは、上行放物線部分「ほんの気まぐれの心から かわへでも」を3連符や5連符で細かく動かし、「なげたら」はピアノとユニゾンのfでたたみかけ、切迫感を創出。「もうしんでしまったら」の下降もピアノが高音 Cを叩いて下り降り、「ら」のあとにmfでピアノの不協和音が鳴らされ、「どうしよう」の不安がそれを覆う。終句のあとをピアノのB~Es~F~G~Bの波頭から下降音形が秘めやかに滴り落ち、ppの和音のなかに消えてゆく。

と、こう眺めると、初期合唱の抒情が歌曲では薄れ、むしろ不安が前面に押し出されているように思える。歌曲が書かれたのが『レクイエム』の4年後であれば、すでに反戦三部作の道程にあり、13 歳の「もしかして」はすでに三善の胸に膨れ上がっている。ポエジーでは済まない感情の吐露の一端を私はそこに見る気がする。これまで、本作を青春の懐古のように思ってきたが、むしろ「根こそぎ喪失」の哀歌と今は聴こえる。三善にとって、朔太郎の『五月』はおそらく最期まで響き続けた容易ならぬ一つの韻律であったのではないか。

* * *

「もしかして」に巣食う「根こそぎ喪失」が「音」となって吐き出されるのは、アフリカのビアフラ内戦の悲劇を描いた『オデコのこいつ』(1971/童声合唱とピアノのための)だ。前年の『王孫不帰』(三好達治詩/1970/男声合唱、ピアノと2人の打楽器奏者のための)はその前奏と言えよう。母の習う能の謡の拍節、律法を初めて用いた作品で、「はたり」「ちょう」という詩句とともに、帰らぬ人を思う心情が綴られる(外地からの帰国船に帰らぬ息子を待つ波止場の母を重ねての)。そこにもう一つの三善の根流、「日本」が見え隠れし、『変化嘆詠』(一休諸国物語絵巻より/1975/混声合唱、尺八、十七絃、鼓と打楽器のための)へ、さらには『遠い帆』へ向かう端緒がここに示されていることは意識しておきたい。

ちなみに「根こそぎ喪失」が語られた『縄文連祷』は、雨垂れのようなピアノ序奏から開始、しめやかな合唱が「いま ゆらめいている 宇宙の琥珀 夕映の奥に」と歌う。死する若者たち、友だちへの呼びかけは終節「咲かないだろうか 死者の花〜〜〜輝かないだろうか 縄文の花」を経て「心から わたしたち 願う 明日の宇宙の黒い眠りの中ででも おお」と彼方へ溶けてゆく。

縄文世界は宗にとって日本精神文化の母胎であり、『炎える母』の炎に重なる根源回帰への情動であったと思われる。が、宗のそれが三善の感覚に重なるものであったとは思えない。むしろ三善の日本は、終生熱愛した大相撲文化や、上述したように祖母の念仏を聴き取った「耳」にあり、『王孫不帰』もその流れの上にあろう。本作は宗の『縄文』をテクストとする酷烈な『詩篇』(1979)の後に来るが、『縄文土偶』(1981/85/男声合唱とピアノ)と等しく、あくまで詩の上澄みをすくって、時に烈しく時に軽快に畳み掛ける。いずれもピアノが音場を創るのは声器楽の常なる形だ。

『五月』の朔太郎の「もしかして」が三善の中で喀血するにあたり、宗の『炎える母』との遭遇は必須だったが、それは宗の縄文世界とは関わりなく、ただ炎える母その1点だったと私は思う。例えばこんな詩句。

母よ呪ってください息子であるわたしを

あなたを生きながら焼いたことをではなく

あなたを生きながら焼いたのにもかかわらず

そのことのために生きながら焼かれていないわたしを

『炎える母』《呪ってください》p.24

宗はあれこれの病や精神疾患などを理由に徴兵を拒み戦時を生きたが、三善はまだ少年期。その差は大きく、「生き残った原罪意識」で通じ合った、というような安易な理解は避けたい。だが、火炎の奥に見るものの悲痛は、三善を射抜いたに違いない。

「根こそぎ喪失」の遍路たる反戦三部作、交響四部作は次回としよう。

(2025/11/15)

参考資料)

◆書籍

『遠方より無へ』三善晃著 白水社 1979

『鬩ぎ合うもの超えゆくもの』丘山万里子著 深夜叢書社 1990

『波のあわいに』三善晃+丘山万里子 春秋社 2006

『萩原朔太郎全集』第十一巻 筑摩書房 1977

『炎える母』宗左近著 弥生書房 1968

『縄文』宗左近著 思潮社 1978

◆楽譜

『男声合唱のためのグリークラブ・ソングセレクション1 リフレイン』音楽之友社編 2023 「五月」「いづかたに」そのほか

『三善晃歌曲集』全音楽譜出版社2023

「三つの沿海の歌」「五月」そのほか

◆CD

『三善晃 歌曲集Ⅰ』「三つの沿海の歌」ほか Victor VICC-171,NCS-218

『地球の詩 三善晃合唱作品選』 Victor VICC126

◆YouTube

『五月』男声合唱版

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=WPkYFzxToNw&list=RDWPkYFzxToNw&start_radio=1

『五月』歌曲版

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=JJUnwB1J9n4&list=RDJJUnwB1J9n4&start_radio=1

『縄文連祷』

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=UhH6Hz_gYbU&list=RDUhH6Hz_gYbU&start_radio=1