評論|伊福部昭―独り立てる蒼鷺―11.能く嬰兒たらん ……『ラウダ・コンチェルタータ』|齋藤俊夫

11.能く嬰兒たらん……『ラウダ・コンチェルタータ』

11.能く嬰兒たらん……『ラウダ・コンチェルタータ』

I wanna be a baby……”Lauda Concertata”

Text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

社会学者・大澤真幸は著作において1970年代――具体的出来事としては1970年の大阪万国博覧会、1973年の第一次オイルショックからの高度経済成長期の終わりなど――に日本社会はそれまでの「理想の時代」から「虚構の時代」へと変容したと論じている1)。ここで大澤が述べる「理想」「虚構」とは、現実社会を駆動する社会精神とも言うべきものである。その「理想」の精神――それは万博の「人類の進歩と調和」というキャッチフレーズに見事に表されていよう――が失効した後のモードである「虚構」とは、「現実すらも、言語や記号によって枠づけられ、構造化されている一種の虚構と見なし、数ある虚構の中で相対化してしまう態度」2)とされる。

大澤の説を現代音楽に安直に当てはめてしまうことには危険が伴うことは承知しているが、大阪万博後に日本現代音楽界から「進歩」のベクトルが見失われ、それまでの音楽界を牽引した数々の音楽的理念(イデー)が「数ある虚構」として「相対化」されたように筆者には見える。この「理想」から「虚構」への転向を最も明らかに体現した作曲家は三枝成彰ではないかと個人的には思っているが、本論から逸れるので深くは追究しない。いずれにせよ、例えば70年代における武満徹をはじめとした、調性への回帰・調性の復権は「無調」と「調性」が「数ある手法≠イデー」として互いに相対化されたことの現れと捉えられるのではないだろうか。

では伊福部昭はこの時代の転回点においてどのように振る舞ったであろうか。伊福部にとっての長い冬の時代が終わり、待ち望んだ春めくこの時、彼はどのような音楽を書いたのであろうか。

――――――――――

今回取り上げる、マリンバとオーケストラのための『ラウダ・コンチェルタータ』の冒頭部分第1主題を抜粋した譜例1を見てもらいたい。臨時記号を多用した半音階、増音程が並び、3オクターヴに渡る音高の幅は一見してこれまでの伊福部作品3)とは趣を異にする複雑さである。もう少し細かく見ると、この部分が西洋音階、つまり1オクターヴ内に2つの短2度音程を完全5度もしくは完全4度の音程間隔で置いた音階に則っていると仮定したとき、第1小節でGエオリア旋法(フラットがB,Esに付き、G音で始まる、移動ド唱法でラシドレミファソラの旋法)で作品が始まって、早くも第4小節でBエオリア旋法(フラットがB,Es,As,Des,Gesに付き、B音で始まるエオリア旋法)に転調していると見ることも可能(しかしこれが正しいかどうかは断定できない)となる。だがさらに複雑なのは、第1主題中にこの2つのエオリア旋法では説明がつかない音が多数含まれており、これらを和声音と非和声音とに区別するには本作のこの部分での伊福部の和声法はさらにさらに複雑極まりなく、現在の筆者の力量ではここまでで分析を諦めざるを得なかった。

今回取り上げる、マリンバとオーケストラのための『ラウダ・コンチェルタータ』の冒頭部分第1主題を抜粋した譜例1を見てもらいたい。臨時記号を多用した半音階、増音程が並び、3オクターヴに渡る音高の幅は一見してこれまでの伊福部作品3)とは趣を異にする複雑さである。もう少し細かく見ると、この部分が西洋音階、つまり1オクターヴ内に2つの短2度音程を完全5度もしくは完全4度の音程間隔で置いた音階に則っていると仮定したとき、第1小節でGエオリア旋法(フラットがB,Esに付き、G音で始まる、移動ド唱法でラシドレミファソラの旋法)で作品が始まって、早くも第4小節でBエオリア旋法(フラットがB,Es,As,Des,Gesに付き、B音で始まるエオリア旋法)に転調していると見ることも可能(しかしこれが正しいかどうかは断定できない)となる。だがさらに複雑なのは、第1主題中にこの2つのエオリア旋法では説明がつかない音が多数含まれており、これらを和声音と非和声音とに区別するには本作のこの部分での伊福部の和声法はさらにさらに複雑極まりなく、現在の筆者の力量ではここまでで分析を諦めざるを得なかった。

譜例2は譜例1に続く、ソロ・マリンバが登場する部分のマリンバの譜面と、ここで登場する音を検証したものである。小泉文夫の理論に習えば、この箇所のマリンバは律音階で書かれていると言うことができる4)。本作のマリンバパートは日本音階や、日本音階のテトラコルドで読み解ける所が多い

譜例2は譜例1に続く、ソロ・マリンバが登場する部分のマリンバの譜面と、ここで登場する音を検証したものである。小泉文夫の理論に習えば、この箇所のマリンバは律音階で書かれていると言うことができる4)。本作のマリンバパートは日本音階や、日本音階のテトラコルドで読み解ける所が多い

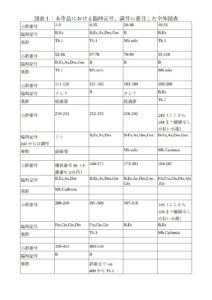

さらに臨時記号および調号に焦点を当てての全体の俯瞰図が図表1である5)。これを見てまず気がつくのが、臨時記号のB音が大部分に渡って使われているということである。そのことに注意して読み進めて行って、終盤第320小節から結末の第538小節まで臨時記号B音がずっと使われ続けて、他の臨時記号は使われていないということにも気づくだろう。

さらに臨時記号および調号に焦点を当てての全体の俯瞰図が図表1である5)。これを見てまず気がつくのが、臨時記号のB音が大部分に渡って使われているということである。そのことに注意して読み進めて行って、終盤第320小節から結末の第538小節まで臨時記号B音がずっと使われ続けて、他の臨時記号は使われていないということにも気づくだろう。

それゆえ本作最終音D(詳しくはDGAだがGAは主音ではないと見なす)を核音とするDエオリア旋法がこの終盤を形成していると見なせそうだが、少なくとも第489小節から最後まで低音パートで奏でられる第1主題の核音はDから移動するので、Dエオリア旋法だけとは読解することができない。

一種異様に見えるのが第273-283小節から第284-287小節で、前者ではB-Es-As-Des-Ges-Cesのフラット6個の臨時記号が、後者ではFis-Cis-Gis-Dis-Ais-Eisのシャープ6個の臨時記号へと変わっている箇所である。しかしこの2つの音階では異名同音によって全ての音が共有されているため、聴こえてくる音に大きな変化はない。ここでシャープを用いたのは第291-306小節の第3主題でそれが必要となるためであろう。

筆者が重要と見たのは、冒頭で現れた複雑な第1主題(譜例1参照)が、第2回目(第49-56小節)、第3回目(第269-283小節)と大きさと複雑さを削ぎ落としていき、第4回目ではごく単純化された形で(譜例3参照)、先述したが、本作終盤(第489小節)から結末(第538小節、画像1、2参照)で現れるということである。また、この第1主題の再現より少し前(第483小節)から、主題を奏でる低音パート以外のパートがひたすらオスティナートを最後まで続けることも合わせて筆すべきであろう。

筆者が重要と見たのは、冒頭で現れた複雑な第1主題(譜例1参照)が、第2回目(第49-56小節)、第3回目(第269-283小節)と大きさと複雑さを削ぎ落としていき、第4回目ではごく単純化された形で(譜例3参照)、先述したが、本作終盤(第489小節)から結末(第538小節、画像1、2参照)で現れるということである。また、この第1主題の再現より少し前(第483小節)から、主題を奏でる低音パート以外のパートがひたすらオスティナートを最後まで続けることも合わせて筆すべきであろう。

伊福部は自著で「音楽は思想で作るものではなく音で作るものだ」と述べているが6)、筆者は本作の第1主題と終盤のオスティナートからは伊福部が幼少期より学んだ「老子」第十章の下記の言葉を想起せずにはいられない。

營魄(えいはく)に載(み)つ。一(いつ)を抱いて能く離るること無からんか。

人間は元来、迷える魂に満ちたものである。であるから、ただ一つの道をしっかり抱きかかえて、その道から離れないでおったらどんなものであろうか。それが一番よいのではないか。7)

氣を專らにし柔を致して、能く嬰兒たらんか。

他の事に心を奪われることなく、ただある一つの事に気を集中し専一にし、又その柔らかさを徹底的に守って行くこと、あたかも赤子のようにしたらどんなものであろうか。それが一番よいではないか。8)

本作冒頭第1主題提示部分でのその複雑さには、赤子ならざる魂の迷いが感じられる。その第1主題が登場するたびにそれがただ一つの道だと気を集中し、主題をより始源的な、赤子のような境地に至らしめる、それが第1主題がより単純化されつつ4回登場することへの筆者なりの解釈である。

長大なオスティナートもまた、ただ一つの道をしっかり抱きかかえて、その道から離れないでいることと捉えられ、オスティナート楽句の単純さとオスティナートをすること自体の単純さはこれも赤子を想わせる。

本作は思想を表現した音楽ではないだろう。だが、伊福部自らの血肉となった思想によって音楽が形を成している、筆者にはそう思えてならない。

----------

「理想の時代」から「虚構の時代」へと時代が変容していく中で、伊福部昭はどのように生きどのような音楽を書いたのか、それは一(いつ)を抱いて能く離るること無からんか。という言葉にほぼ尽きるように思える。独り立てる蒼鷺たる伊福部は動かず、青年時代からずっと抱いてきた一を離れることがなかった。

いや、反語的になるが、「理想の時代」「虚構の時代」という観念的な人間・世界観に基づいて人間・世界を観念的にこねくり回す、そのような観念に観念を重ねた大澤の眼差しこそ氣を專らにし柔を致して、能く嬰兒たらんか。の思想・音楽に反するものではないか? 伊福部音楽は観念に堕することを厳しく戒める、生命的な音楽である。その音楽を前にして「理想」「虚構」という観念は賢しらなだけで意味がない。能く嬰兒たる演奏・聴取こそが本作を本作たらしめるのであり、我々にもその覚悟が必要となるのであろう。

(2023/6/15)

1)大澤真幸『不可能性の時代』岩波新書、2008年。大澤真幸『増補虚構の時代の果て』ちくま学芸文庫、2009年。

2)大澤、2008年、68頁。

3)本連載アーカイヴ参照。

4)小泉文夫『日本の音』平凡社ライブラリー、296-316頁。

5)本作は日本音階ではないが7音音階にも足りない6音程度の音階で構成されている箇所が多く、それによって長短調やエオリア旋法かフリギア旋法かなどの旋法の正確な判定が難しい。また核音の一貫性のある確定も難しく、今回は調・旋法・核音の判定は断念した。今後の課題としたい。

6)伊福部昭『音楽入門』角川文庫、2016年(原著1951年)、48頁。

7)諸橋轍次『老子の講義〈新装版〉』大修館書店、新装版1989年、22頁。

8)諸橋、前掲書、23頁。

使用楽譜:「伊福部昭/ラウダ・コンチェルタータ」フルスコア、音楽之友社。

なお、この総譜は2008年に筆者が方々に当たって伊福部の楽譜を探していたとき、東京フィルハーモニー交響楽団ライブラリアン沖あかね氏のご厚意にあずかり、音楽之友社の小倉氏によって特別に作成していただき購入したものである。この拙稿が、伊福部研究のためならばと尽力していただいたお二方への恩返しとなれば望外の喜びである。

動画:Lauda Concertata by Akira Ifukube (Full) : Eriko Daimo, Marimba