五線紙のパンセ|矛盾、変化と拡張|佐原洸

矛盾、変化と拡張

Text by 佐原洸 (Ko Sahara):Guest

中学生の頃、私の手元にはアシュケナージの演奏するピアノ協奏曲のCDがありました。収録されていたのはチャイコフスキーの第一番とラフマニノフの第二番。ラフマニノフを難解だと再生せず、チャイコフスキーばかりを聴いていたのですが、そんな私も今では学生に対してブーレーズやリゲティなどの手引きをするようになりました。この文章が公開される頃には新年度が本格的に始まっていることでしょう。

佐原洸(さはらこう)と申します。ここでは作曲において私が日頃考えていることや、散乱した思考を一つひとつ確認しながら整理をしてみたいと思います。

作曲に取り組んでいる時、自らが多くの異なる要素に関心を抱いていることに気づくことがしばしばあります。一つのことに興味を持つと、それと対照的なものにも同じくらい惹かれる。そのため、私の思考は常に散乱し、多方向へと広がっていきます。このような欲求とどのように向き合うのか。それこそが私の作曲において最も重要な課題であり、創作の大部分を占めていると言っても過言ではありません。複数の異なる興味を一つの作品に詰め込んだ場合、作曲の過程では多様な要素が相互に作用し、前向きに機能しているように思えます。ところが、いざ作品として具体化すると消化不良を起こしてしまうことがほとんど。そのため、他者からどう感じられるかは別として、一つの興味を突き詰めた方がより納得のいく結果につながることが私の場合は多いです。とはいえ、私の根本的な性質は一つの事象を深く掘り下げながらも常にその対極にあるものを意識せずにはいられない。この矛盾する欲求と向き合いながら、私の音楽は生まれています。

さて、昨冬の東京現音計画の演奏会に際し、その公演のプログラム監修を担った作曲家の木下正道さんに私のことをご紹介いただきました。

https://x.com/largetamotamo/status/1862490970681745828

鋭敏で鍛え上げられた耳とエクリチュールを持って、丁寧に配置、計画されたライブエレクトロニクスと、協力を惜しまない素晴らしい奏者を得て、ありそうでなかった豊穣な静寂を、常に実験的な態度を失わずに作り続けている。

過分なご紹介に気恥ずかしくなると同時にとても励まされるお言葉なのですが、この中に私にとってのキーワードがいくつかあるのでそれをきっかけに文章を続けたいと思います。

ライブエレクトロニクス

英語での綴りはLive Electronics。器楽とコンピュータ音楽がミックスした音楽のことで、この領域については第二回で集中的に取り上げる予定です。普段、私自身は「ミクスト音楽」(仏:Musique Mixte)という言葉を使うことが多いですが、この2つの言葉は出自は異なるものの対象とする範囲はほとんど同じだと言って差し支えないと私は考えています。ミクスト音楽という言葉は フランスでは広く浸透しており、フランスと縁のある人物の周辺ではこの用語が使われることが多い傾向にあります。そのほかではライヴ・エレクトロニクスという用語が用いられているケースがほとんどですので、言葉の選択は文化的な背景や研究環境によるところが大きいといえるでしょう。このあたりの詳細については、2023年度の『洗足論叢』にまとめていますので、ご興味がありましたらぜひご覧いただければ幸いです。

https://senzoku.repo.nii.ac.jp/records/2000042

協力を惜しまない素晴らしい奏者

執筆時点で4つの演奏団体に関わっています。(よみ/活動開始年/編成)

SPAC-E(スペース/2018/フルート、サクソフォン、コントラバス、電子音響+ゲスト奏者)

kasane(かさね/2022/ヴァイオリン、電子音響+ゲスト奏者)

Metamor(メタモール/2024/サクソフォン、ピアノ、オーディオヴィジュアル、電子音響)

プラットフォーム(2025/室内アンサンブル)

それぞれ異なったコンセプトに基づいて発足した団体ですが、私の認識ではSPAC-EとMetamorは既存の枠組みに捉われることなく独自の表現を探求することに重きを置き、kasaneとプラットフォームは既存の枠組みを充実させ、より豊潤なものとする方向性を有しています。これらの団体は現在、主に東京都内を中心に活動していますが、その場を広げていきたいと常に願っています。新たな地域での公演や、異なる文化圏との交流を通じて、さらなる発展を目指していくつもりです。

その一方で、これまでにさまざまな機会で多くの演奏者の方々とご一緒させていただきました。そのすべてが素晴らしい経験であり、本番を迎えることが名残惜しく感じられるほどに充実したコラボレーションばかり。しかし、単発の共演にとどまらずに継続的な関係を築きながら音楽を深めていくことにも大きな意義を感じており、その付加価値があるが故に演奏団体の運営に携わることは私にとって重要です。

実験的な態度

私は、自らの創作において実験的な態度を特別に意識しているわけではありませんし、それが唯一の理想的なアプローチであると考えているわけでもありません。しかしながら、近年自分の根底にはこの態度が確かに宿っているのだと認めざるを得なくなりました。つまり、まだ明確に確立されていない音の可能性に魅力を感じ、そこへと手を伸ばそうとする傾向があるということです。

特に器楽作品、とりわけソロや室内楽において、私は従来の奏法の枠を超えた領域や、その狭間に存在する可能性に強く関心を抱いています。楽器には本来の奏法が有する伝統的な美しさが存在しますが、それだけではなく、まだ十分に活用されていない音や、練られた奏法でこそ得られる響きが存在しています。そのような音を安定的に用いるためには、奏者との対話を重ねながら楽器の構造や奏法について細かく研究することが不可欠。楽譜に音を記すだけではなく、奏者と共に試行錯誤を繰り返し、楽器の可能性に挑むことは私の創作には欠かせないプロセスとなっています。

一方、ミクスト音楽の実演においては異なる観点からこの言葉を捉えることができます。とりわけコンピュータ内部でリアルタイムに音を処理したり、複数のアプリケーションやシステムを同期させながら演奏を行う場合、その安定性は保証されるものではなく、演奏の現場では常にある種のリスクを抱えています。実際、私の創作に対して「ギリギリのラインを攻めている」と評されることも少なくありません。これは意図的に危険な選択をしているのではなく、単に私が求める音を実現しようとした結果、必然的にリスクを伴う領域に踏み込んでしまうのです。

それでも、音楽としての精度や表現の幅を追求する以上こうしたリスクを避けることはできません。より確実なシステムを構築するための試行錯誤は続きますが、同時に、こうした不安定な要素と向き合うことそのものが、新たな表現を生み出す原動力になっているのではないかとも感じています。結局のところ、私にとっての創作とは未知の可能性を探る旅のようなものであり、そこには常にある種の困難が伴うのだろうと思います。

冒頭の話に戻りますが、チャイコフスキーばかり聴いていた少年もいつの日にかラフマニノフを傾聴するようになり、何に難解さを感じていたかも思い出せないようになります。こうした経験は、単に音楽の好みが変わるというだけでなく、感性や理解の幅が広がることによる成長の一例ではないかと思いますが、人間のこうした変化する感性に惹かれているため、私は今ここにいるのかもしれません。対面抱っこでつまらないとのけぞってばかりだった赤ちゃんが前向き抱っこになると興味深そうに周りをキョロキョロし、新しい世界を楽しんでいる。近頃その姿に感銘を受けると同時に、純粋な好奇心や未知への探求心の尊さを無意識のうちにその姿に重ねている自分がいました。

さらに別の視点から考えてみると、こうした変化はできなかったことができるようになる喜びとも結びついているように感じます。かつて理解できなかったものが理解できるようになり、扱えなかったものが扱えるようになること。この過程そのものに私は本質的な魅力を感じているのではないかと思います。新しい表現や技術の獲得が自らの可能性を押し広げる行為であるならば、それは創作における探求心とも深く結びつくでしょう。

こうした自分の世界を広げる感覚は、私自身の創作においても核となる要素のひとつです。さらに、この視点を人の可能性にまで広げたとき、技術的な拡張への興味に行き着きます。その一例が超絶技巧です。楽器演奏における超絶技巧は、技術の限界を押し広げ、身体能力や知覚の可能性を試す試みともいえるものですが、私はそうした極限的な表現に強く惹かれています。

この興味は、私の日常の中にも無意識に表れているのかもしれません。作業中に集中が途切れると、私はついイチロー、エレーナ・イシンバエワ、ロベルト・カルロスといったアスリートたちの象徴的な瞬間の映像を見てしまいます。そこには人間の身体能力の限界を突破するような圧倒的なパフォーマンスがあります。そして同じような感覚を、ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲やフラーの《Spur》、西村朗先生の弦楽四重奏曲第2番《光の波》といった音楽作品にも感じています。

最後に楽器研究の記憶が深い2つの作品をご紹介し、締めくくりたいと思います。

2012年の作品です。演奏者と楽器研究を重ねて創作することは多くの作曲家が行うことかと思いますが、私にとって本格的にその手順を踏んで創作した初めての作品となります。初演を務めてくださった木埜下大祐さんと、カリン・レヴァインの「フルートのための現代音楽、演奏技術と記譜」(ベーレンライター社)を参考にしながらディスカッションを重ね、実演していただいたセッションの録音を繰り返し聴きつつ創作を進めました。当初はフルート独奏曲として構成していましたが、どのように考えても納得のいく終止線を引けそうにない。何か楽器を足したい。楽器の選択において特定のこだわりはありませんでしたが、初演の環境から最も適していたのがピアノであったため、結果としてフルートとピアノの二重奏曲となりました。フルートの超絶技巧が駆使された楽曲として差し支えのない内容の作品だと思います。

《蘇芳香》

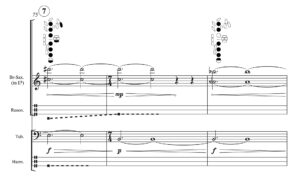

上に引用した木下正道さんの文章のきっかけとなった作品です。2021年のSPAC-Eの演奏会での初演(Br.Sax, Db, Elec)の際には本堂誠君と篠崎和紀君にリハーサルのたびに楽器研究と修正作業に付き合っていただきました。この演奏会ではサクソフォンとコントラバスに緻密なアンサンブルが要求されるダニエル・ダダモの《天と地》を演奏したため、リハーサル回数が多めに設定してあったのもこの創作にとっては前向きに働きました。2024年に編成を変え改訂初演(Br.Sax, Tub, Elec)される際には橋本晋哉さんにご助力いただき、原曲のコンセプトに忠実に、しかしチューバでこそ実現し得る音響を得ることができました。この改訂初演の際にエレクトロニクスのパートを作り込んだため、今後は元の編成でも改めて演奏したいと考えていますし、さらなる魅力的な編成が見つかれば、それにも挑戦してみたいと願っています。

(2025/4/15)

————————–

佐原洸 (Ko Sahara)

作曲、電子音響デザイン。作品は有機的で繊細な音響を特徴とする。東京音楽大学、東京藝術大学大学院、パリ国立高等音楽院(CNSMDP)第一課程、第二課程の作曲専攻をそれぞれ卒業、修了。2019年度フランス国立音響音楽研究所(IRCAM)作曲研究員。第29回現音作曲新人賞富樫賞受賞。第82回日本音楽コンクール入選。作品はEnsemble Intercontemporain、アール・レスピラン、Ensemble IJ Spaceなどの団体によってアジア、ヨーロッパ各国で演奏される。在仏時より器楽と電子音響のために書かれた作品における電子音響パートの演奏活動を開始。「東京オペラシティリサイタルシリーズ B→C」(東京オペラシティリサイタルホール)、C×C 作曲家が作曲家を訪ねる旅(神奈川県民ホール)、「新しい視点」紅葉坂プロジェクト Vol. 1(神奈川県立音楽堂)、フェニックス・エヴォリューション・シリーズ(ザ・フェニックスホール)などの演奏会に参加し、これまでに約100の器楽と電子音響のための作品の演奏に携わる。仏BabelScoresより作品の一部が出版されている。SPAC-E、kasane主宰。Metamor、プラットフォームメンバー。洗足学園音楽大学講師。

https://kosahara.com

<公演情報>

室内アンサンブル作品初演(プラットフォーム)

2025年8月14日(木)17時開演 旧東京音楽学校奏楽堂