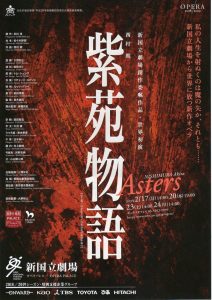

新国立劇場 西村朗 オペラ『紫苑物語』|齋藤俊夫

2019年2月20日 新国立劇場

Reviewed by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi) 撮影:2月15日(ゲネプロ)

作曲:西村朗

原作:石川淳「紫苑物語」

台本:佐々木幹郎

指揮:大野和士

演出:笈田ヨシ

合唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:東京都交響楽団

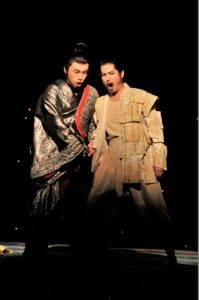

宗頼:髙田智宏

平太:大沼徹(17,24日)

松平敬(20,23日)

うつろ姫:清水華澄

千草:臼木あい

藤内:村上敏明

弓麻呂:河野克典

父:小山陽二郎

家来:川村章仁

美術:トム・シェンク

衣裳:リチャード・ハドソン

照明:ルッツ・デッペ

振付:前田清実

監修:長木誠司

合唱指揮:三澤洋史

音楽ヘッドコーチ:石坂宏

舞台監督:高橋尚史

芸術監督:大野和士

恥ずかしながら、このオペラが告知されて、初めて筆者は石川淳の『紫苑物語』(講談社文芸文庫刊、今回のオペラに合わせて復刊されたので是非購入されたし)を読んだ。擬古文調の文体・台詞回しと、日本のはずだが、いつの時代のどこの地方かなどが判然としない物語世界、男と女と仏と修羅と光と闇とが渾然となった、これぞ日本文学、と言えるこの傑作に夢中になり、凄いものをオペラにしてくれた、と俄然期待は高まった。

当日、オペラのパンフレットを見て、まず「うつろ姫」が「原作では醜女だが、オペラでは美貌の姫という設定」(配られた「あらすじ」のチラシより)に改作されていること、「藤内」がただの権勢欲に駆られた男のようであること、「千草」が可憐な娘に化身した小狐としか書いていないことが気にかかったが、まずは舞台に当たらねばなるまい。

前半終了。なるほど、実に音良く響き、見目鮮やかなる舞台である。

アリアあり、重唱あり、ケチャ的合唱(ケチャと言っても、むしろ一番近いのは黒澤明の映画『隠し砦の三悪人』の祭りの場面での佐藤勝の音楽に近い)あり、また日本語として不自然な所もあまりない。絡みつつうねるようなヘテロフォニーやオスティナートを主とした日本的ともアジア的とも言える音楽は西村朗の集大成とも言えるものであろう。

演出も、大胆な明暗や舞台装置、色鮮やかなる衣裳などなど、ともすれば「貧相」になりがちな日本のオペラにおいて画期的ではないかと思われる豪華絢爛なものであった。

休憩中、相当に興奮しつつ、「これからこのオペラがどのように深まっていくのか」とワクワクしつつ後半を迎えた。

だが、終幕後残ったのは、松平敬によるモンゴルの歌唱法ホーミーの意外性と、上演前から始まり、前半でさらに増した期待感の裏返しとしての疲労感のみであった。

筆者はこの作品にどんな「オペラ的なるもの」を期待していたのか?

聴覚的、視覚的な快感、平たく言えば「楽しさ」と、思索的・哲学的、あるいは「精神性」とも呼ばれることのある何ものか、この2つは決して相反するものではない。一見「楽しい」オペラに深淵なるテーマが読み取れることもあれば、「精神的」と呼ばれるオペラのそれが単なる虚飾にすぎないこともある。その、オペラでしか表現できずたどり着けないなにかを、ここでは「オペラ的真実」と呼ぼう。ただし、ここで本論の「楽しさ」について断っておくと、それはいわゆる長調の喜劇的な楽しさと、短調の悲劇的な楽しさの両方を含む。

1600年頃からのオペラの歴史にまで立ち入ることはしないが、例えばモーツァルトのオペラが一見「楽しさ」に徹しているようで、その実、それを深読みすることができ、「精神的」なるものを感受できるのはそれが「オペラ的真実」を射抜いているからである。

「楽しさ」はアリアや重唱といった聴覚的なものだけに宿るのではなく、「精神性」も主題の深さといったものだけに宿るものではない。

では、どのような時にこの2つが矛盾し合うのか?それは今回のオペラ『紫苑物語』のように「楽しさ」と「精神性」が表面的なものに留まってしまい、「オペラ的真実」を見失った時である。

本作品内で「楽しさ」についての真実が喪失されていることが顕著に現れていたのは、後半の宗頼と千草、うつろ姫と藤内の2組の重唱のシーンである。

たしかに、4重唱においては言葉の明晰さよりもその音楽的迫力と、同時に歌われる歌詞の意味と登場人物たちの感情の交錯にこそ「オペラ的真実」が宿るとも言える。だが、この4重唱は歌詞もわからなければ、物語上の必然性もなく(原作との齟齬については後に述べる)、ただ歌われるだけに書かれたものであった。

「精神性」をここでは一旦「主題」に絞って述べるが、このオペラの主題とは何だったのであろうか?宗頼、千草、藤内、うつろ姫たちの権勢と情欲の物語、とでも言えるのであろうか?では「うた」「弓」「死」「情欲」そして「宗頼と平太」などは何の意味があったのであろうか?つまり、この物語はなんの物語だったのであろうか?

「物語の主題や意味などは作者が一義的に作り出すものではなく、解釈によって作られるものである」という言もありえるかもしれない。だが、先述の物語上の主題的モチーフ、ただ素朴に「楽しむ」ことを阻害するこれら「知的」なナニモノかとは?

ここで石川淳の原作に当たろう。先に結論を言えば、このオペラの中に石川淳の「紫苑物語」という原作は存在しなかったのである。

原作から一部抜粋する。オペラにはない、宗頼と平太の初めての出会いの会話である。

(宗頼)「土地をけがすものがあれば、何とする。」

(平太)「いやでも、殺すほかあるまい。」

(宗頼)「いかにして殺す」

(平太)「はて、背に矢を射立てて、その背を踏みつけ、髪をつかみ、地に押し伏せる。そうすれば、悪鬼のたたりを封じることができる。それがひとを殺すということじゃ」

(宗頼)「このわしがやすやすと殺されるものとおもうか」

(平太)「たわけ」

(宗頼の手から弓矢が奪い取られる)

(平太)「殺すことができるか、できぬか、ではない。そもそも、この土地では、ひとを殺すということを好まぬのじゃ」

このような原作の擬古文調の美しさと「謎」がオペラでは失われていた。

原作と人物設定と物語上の存在意義が異なるのは先に述べたうつろ姫と藤内だけではない。オペラでは宗頼、千草、弓麻呂、そして平太、全てが原作とはかけ離れた薄っぺらい人物に成り果てていたのである。

原作ではうつろ姫はただの情欲に溺れた美女ではなく(そもそも醜女である)、藤内は権勢欲に駆られた男ではなく、宗頼はただ殺生にとらわれた男ではなく、千草は可憐な小狐の化身ではなく、平太は最後だけに登場して何故か宗頼と共に死ぬだけの人間ではない。

また弓麻呂を殺す宗頼の「知の矢、殺の矢、魔の矢」など、オペラ上では、これら登場人物と題材が原作とはかけ離れた虚飾・クリシェに過ぎず、さらに権勢・情欲・仏教・光・闇といった一見「知的」に見えるもののかき集め――あえてサブカルチャー的スラングを言えば、「中二病(厨二病)」――でしかないのである。そこに思想はない。

「オペラ的真実」を射抜いて、日本の「オペラ的なるもの」を体現した現代オペラはおそらく枚挙に暇がない(と信じたい)が、筆者としては團伊玖磨『ひかりごけ』と松村禎三『沈黙』をここで挙げたい。前者における「日本語の高低アクセントを逆手にとった不自然な同音反復での重唱」、後者の「原作とは異なり、神が最後まで沈黙したまま、踏み絵をした後に三和音だけが鳴り響いて終幕する」といった表現こそ、筆者が考える日本のオペラ的真実である。

「オペラとはそもそもこういうものである」と言われれば「それまで」であるが、筆者にはこのオペラ『紫苑物語』は楽しめもせず、それによってさらなる思索にいざなわれることもなかった。オペラとは、芸術とは「この程度のもの」であったのだろうか?

関連評:新国立劇場 西村朗 オペラ『紫苑物語』|平岡拓也

新国立劇場 西村朗 オペラ『紫苑物語』 |丘山万里子

(2019/3/15)