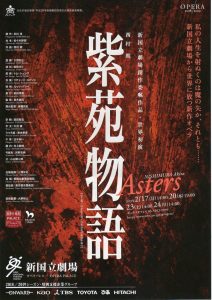

新国立劇場 西村朗 オペラ『紫苑物語』|平岡拓也

2019年2月23日 新国立劇場 オペラパレス

Reviewed by 平岡拓也(Takuya Hiraoka)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi) 撮影:2月15日(ゲネプロ)

<演奏>

演出:笈田ヨシ

台本:佐々木幹郎

美術:トム・シェンク

衣裳:リチャード・ハドソン

照明:ルッツ・デッペ

振付:前田清実

監修:長木誠司

舞台監督:髙橋尚史

宗頼:髙田智宏(バリトン)

平太:松平敬(バリトン)

うつろ姫:清水華澄(メゾ・ソプラノ)

千草:臼木あい(ソプラノ)

藤内:村上敏明(テノール)

弓麻呂:河野克典(バリトン)

父:小山陽二郎(テノール)

合唱:新国立劇場合唱団(合唱指揮:三澤洋史)

管弦楽:東京都交響楽団

指揮:大野和士

<曲目>

西村朗:歌劇『紫苑物語』(全2幕/日本語上演/日本語・英語字幕付)

2018/19シーズンより新国立劇場オペラ芸術監督に就任した大野和士。彼が掲げる新機軸の一つに、日本人作曲家への新作オペラの委嘱がある。そに第1弾として放たれたのが、石川淳(1899-1987)が1956年に発表した小説を原作とした『紫苑物語』である。作曲に西村朗、台本に佐々木幹郎、演出に笈田ヨシ、監修に長木誠司と、それぞれの分野における本邦の重鎮が揃った。指揮は大野自身が務め、彼が2015年から音楽監督を務める東京都交響楽団が久々に初台のピットに入った。

観終わって筆者が真っ先に得た感覚は、「予想だにしなかった痛快なエンターテインメント大作を観た」というものだった。

約1ヶ月前に観た間宮芳生のオペラ(『ニホンザル・スキトオリメ』)が非常に重苦しく、太平洋戦争末期の日本の悲痛を凝縮したかのような趣があったので、余計に今回の新作オペラが娯楽性に傾いていると思われたのかもしれない。『紫苑物語』の持つ娯楽性について、各要素を分析してゆきたいと思う。

まずは石川淳の原作と台本の相違について。音楽史が語るように、オペラ創作において台本作家が原作を脚色して新たなドラマトゥルギーを与える例はままある。今回台本を手掛けた佐々木幹郎も例に漏れず、原作にはない新たな場面や人物の性格を付与した。特に顕著なのがうつろ姫と宗頼の婚礼の儀(第1幕第1場)ではないか。うつろ姫は醜女ではなく美女に翻案され、家来達と一緒に2つの欲望(『性』と『政』)の限りを尽くし、踊る。一瞬乱舞は中断され、彼女を娶ることに宗頼は露骨な嫌悪感を示すも、すぐに舞は再開されて狂おしく高潮する。この場面により、うつろ姫と宗頼が相容れないことが客席に印象付けられるのだ。この後も色欲を隠そうともしないうつろ姫だが、この冒頭で彼女の特徴は語り尽くされている。あとは生々しい表現で観る者を驚かせるだけだ(これが娯楽性である)。

平安時代の日本を舞台としつつ、物語としては普遍的な本作品において、笈田ヨシ率いる演出チームは写実的な表現を展開した。赤や青、勿論紫といった色の割り振り、鏡(ピットや客席をも映す)を用いた表現は西欧でもお馴染みであろう。そこに黒子や和装など日本的な要素が控え目に加わることで、スタイリッシュかつ時代性を排した舞台が立ち現れた。写実要素と日本要素の邂逅もあり、第1幕終結では風に煽られる藤内を黒子が撮影(あたかも台風中継のように)する場面すらあった。

作品中、血塗れで歌ううつろ姫は『ルチア』狂乱の場、第2幕冒頭の宗頼と千草の交合は『トリスタン』、仏が射られたことによる崩壊は『神々の黄昏』─と置換してしまうと身も蓋もないようだが、旧来の名作オペラにも通ずる要素が多く盛り込まれている題材ゆえ、舞台化との相性は良かった。

最後に西村朗の音楽である。彼が旧作で用いてきたケチャやヘテロフォニーは盛り込まれつつも、崩れ落ちるような下行音型の「宗頼の主題」、近接音程で這うような「魔の矢の主題」といった示導動機により、一定の見通しの良さが確保された。物語の進行に伴い音楽は静謐さを増すが、世界の崩壊を形成するクライマックスはワーグナーばりの烈しさだ。大オーケストラと合唱を精緻に用いた西村の筆には驚嘆するばかりだが、第1幕で頻繁に用いられる合唱(振付を伴う)はやや多すぎるのではないか。狂乱を超えて、「最後は皆で歌って踊る」インド映画的な滑稽さを感じてしまった。この場面は只管に物語が進まないため、台本の課題でもあろう。

合唱・オーケストラに与えられた錯綜するスコアを、新国立劇場合唱団と大野和士・東京都交響楽団は鮮やかに音化した。久々に、同時代作品の本質を抉り取る大野の凄味を感じた舞台だった。前述の示導動機が、精緻さのみならず情念を伴い響いてきたのも嬉しい。そして、独唱もまた「怪演」(褒め言葉!)が続いた。うつろ姫(清水華澄)と藤内(村上敏明)の憑依的な歌唱は、対立軸にある宗頼(髙田智宏)と千草(臼木あい)を圧倒せんばかり。とはいえ、宗頼はファルセット、千草にも狐の声を模したコロラトゥーラ等の難所が与えられている。第2幕の僅かな場面のみの登場ながら強い印象を与える平太(松平敬)も、佐々木が独自に付け加えた台詞を意味深く語る。オペラで登場するホーミー歌唱、という事象が持つ超常的な意味も十分に感じられた。

宗頼が仏を射抜き、世界が崩れ落ちた先には舞台装置もなくなる。小説では「ひとは鬼の歌がきこえるといった」という一文で閉じられる『紫苑物語』であるが、その「鬼の歌」が実際の音楽として響いてきた時、この作品のオペラ化が確かな意味を持ったと感じた。言葉では伝えきれない超常的な世界(それは物語中に登場する『魔の矢』の概念にも近い)が、音楽を介して聴こえてきたからだ。日本語という話者の少ない言語による歌唱という問題は大きいが、少なくとも日本国内では再度上演されることを望みたい。

関連評:新国立劇場 西村朗 オペラ『紫苑物語』|齋藤俊夫

新国立劇場 西村朗 オペラ『紫苑物語』 |丘山万里子

(2019/3/15)