NHK交響楽団 第1876回定期公演 |藤原聡

NHK交響楽団 第1876回定期公演 PROGRAM C

NHK交響楽団 第1876回定期公演 PROGRAM C

【バーンスタイン生誕100年】

2018年1月12日 NHKホール

Reviewed by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)

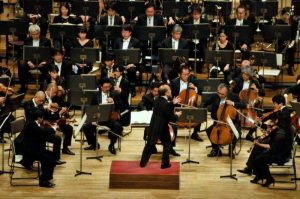

Photos by 林喜代種 ( Kiyotane Hayashi)

<演奏>

指揮:広上淳一/NHK交響楽団

ヴァイオリン:五嶋龍

<曲目>

バーンスタイン:スラヴァ!(政治的序曲)

同:セレナード(プラトンの『饗宴』による)

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番 ニ短調 作品47

今年2018年はバーンスタインの生誕100年という記念年だけあって、様々なオーケストラがこの稀代の音楽家の作品を特集したプログラムでコンサートを予定している。他ならぬN響も3月にはパーヴォ・ヤルヴィの指揮で『ウエスト・サイド・ストーリー』を演奏するが、2018年最初のN響定期公演は広上淳一が登場してのバーンスタイン・プログラム。前半はバーンスタイン作品で構成され、後半はショスタコーヴィチの第5であるが、後半をも含めてのバーンスタインに対するオマージュと見てよいだろう。言うまでもなくこの曲はバーンスタインが得意とした曲であり、1959年のモスクワ来訪時に演奏された同曲は作曲者自身も絶賛したのは有名な話。また、われわれ日本人には1979年にニューヨーク・フィルと東京文化会館で行なった凄絶な演奏がどうしたって思い起こされよう(筆者は当然実演は聴いていないが、この演奏を収録したライヴ盤は名盤として知られ、繰り返し聴いて親しんだものだ)。ちなみに、広上淳一とパーヴォ・ヤルヴィの若き日の共通の師はバーンスタインであり、また広上とパーヴォは昔から仲が良いと言う。様々な繋がりにも思いを馳せる一夜。

1曲目の『スラヴァ!』に「政治的序曲」との副題が付いているのはいかにもバーンスタインらしいユーモアだが、曲を知らない人は聴く前にこの副題へいささか恐れをなすかも知れぬ、ということも計算済のことなのだろうか。

しかし、そのいかめしい副題とはまるで裏腹に『ウエスト・サイド・ストーリー』の「クラプキ巡査どの」を思わせるような賑やかかつ陽気な曲であり、それも道理であってこの曲はロストロポーヴィチのワシントン・ナショナル交響楽団の音楽監督就任(1977年)を祝って作曲されたものだ(スラヴァはロストロポーヴィチの愛称)。

但し、「クラプキ巡査どの」の歌詞が皮肉と当てこすりに満ち、あるいは敢えて旋律を「外す」ことにより皮肉を表していたように、『スラヴァ!』にも「浮かれた政治キャンペーンを示唆するヴォードヴィル風のおどけた旋律」(プログラムの高橋智子氏)が登場し、さらには途中でテープ録音された人々の声が聴こえ「政治集会の興奮と熱狂を演出する」(同氏。ちなみにこの声の主はバーンスタインと脚本家アドルフ・グリーンらしい)。これらには陽気なペシミズムとでも言いうるようなバーンスタイン一流のシニックを感じる、と言えばよいか。音楽は最後大いに高揚し、「スラヴァ!」の掛け声で締めくくられる。このような曲を指揮させると広上は抜群に上手いが、オケをダイナミックに煽って盛大に鳴らしながらも、その音楽は整然として決して野放図な絶叫に陥らない。最後の掛け声もしっかりと決まってこれは最高の演奏。

バーンスタイン2曲目は『セレナード』。バーンスタインの内にある静的で思索的な側面が前面に出た曲がこれだろうが、五嶋龍のソロはそれをより強く感じさせるもの。第3楽章や第5楽章ですら抑制された表現で音もあまり大きくなく、楽想への踏み込みがいささか弱い。コンディションの問題か、これが五嶋の解釈なのかはいまいち判然としない印象ではあった。決して悪い演奏ではないが、五嶋龍ならもっと踏み込んだ演奏が出来るのでは(もっともそう聴こえたのはホールのせいかも知れぬ。刈り込んだ弦楽5部と打楽器のみという編成はそもそもNHKホールでは分が悪いとも思うが…)。対するオケは充実、ソロへのヴィヴィッドな反応はオケの上手さと共に広上の「合わせ」の練達を思い知る。

後半はショスタコーヴィチだが、これは広上の個性、と言うか計算を強く感じさせる演奏。だがそれは奇を衒うという意味ではなく、逆にこの曲を正面からありのままに引き受けて表出しようという強固な意志を感じさせるものだ。

第1楽章からテンポは遅く、かつあまり動かさず、表現は相当に抑制されている。スネアドラムが入ってくる頂点の行進曲へ至る過程でも加速はまるでなし。それが正しいと言えば正しいのだが、しかしこの落ち着きぶりはただごとではない。第2楽章でもテンポは遅め、楽曲の皮肉な音彩を生かすという方向へは行かずに地に足の着いた重厚な表現、その意味ではやや面白みに欠けたとも言えるが、しかしこれはここでも「正しい」。この演奏は第3楽章からがより見事で、同楽章では練習番号89番(以下数字も練習番号)以降の遅めのテンポによる抑えた慟哭の表現が凄まじく(広上の全身全霊をこめた指揮ぶり!)、それは大きな身振りで訴え掛けるというよりもひたすら沈滞した中から浮上しようと絞り出される声なき声、のようだ。誰が指揮してもこの箇所は感銘深いのだけれど、広上の演奏は他の誰の演奏よりも本質的なもののように聴こえた。

この曲の演奏では珍しくインターバルを空けて開始された第4楽章では、それまでの演奏の抑制基調から一気に開放に転じ、そのコントラストの効果が著しい。楽章最初のドラマ的頂点である111番へ至る過程が極めて鮮やかで、テンポ変化が理想的なものになっていたのが良かったが、音楽が静まった後終結に向けて徐々に息を吹き返す121番からは極めて遅いテンポを採用し、その音楽の巨大さには圧倒されるしかない。コーダの高揚も凄まじいが、最後の最後だけリタルダンドを掛けたのは演奏効果のためによく行なわれることだが(個人的には)惜しかった。とは言え総じてこの演奏、極めて真っ向勝負の名演奏になっていて非常な感銘を受けたのであった。

ちなみに、師バーンスタインの演奏にはまるで似ていない(どちらが良い悪いでは勿論ない)。これもまた素晴らしいことだ。

(2018/2/15)