カデンツァ(最終回)|もう一つの旅を終えて〜回れ、観覧車|丘山万里子

もう一つの旅を終えて〜回れ、観覧車|丘山万里子

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

本年10月で本誌も創刊10年目を迎えることになる。

パンデミックを含むここ数年、激変する世界状況にあって、新たな時代に沿うべく若いメンバーたちにバトンを渡す準備を少しずつしてきた。

本7/15号よりいよいよ新体制への移行開始となったことをご報告する。

全員で考え、全員が賛成したのは「共同編集長制」という形態で、誰か一人が「長」を負うのでなく、みんなで分担しましょうという、素敵なプランである。それぞれ仕事を持っており、余裕がない。それなら編集業務を平等に割り振ってと、全員が順次、共同編集長となり回してゆく「観覧車」型に決着した。ゴンドラ乗員は3名、3ヶ月で1周予定。

この種の試みの難しさは、多少のサンプルがあるので知ってはいる。だが、やってみなければ始まらない。移り行く景色を眺めつつゴンドラ一周の小さな旅を順番に回してゆくうち、大きな知恵も新たな方法も生まれてゆくだろう。

何より本誌を支えてくださる読者の方々が、空をゆっくり巡る観覧車をのんびり見上げていてくださるよう願っている。

私はこの6月末日をもって編集長を退任、一執筆者として執筆に専念、巡行がスムーズになるまで編集補佐としてお手伝いする。詳細はAbout Us のMember’s Profileの最下段:スタッフをご覧いただければと思う。

皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

* * *

振り返ってのこの四半世紀余は、人類にとっても一つの結節点であったように思う。

ダーウィンの進化論は教科書で学んだものでしかないが、同時代者として人間や社会のあり方について深く考え込まされたのは、1991年邦訳が出たR・ドーキンス『利己的な遺伝子』(1976年版)。本カバーの折り返しに記された「われわれは遺伝子という名の利己的な存在を生き残らせるべく盲目的にプログラムされたロボットなのだ」という言葉は、人類愛だの利他行為、あるいは相思相愛などという幻想を嘲笑するものだった。「幸福」を自己の「生存の機会」と定義する彼は、人は徹底的に利己的で、一見利他行為に見えても実は自分の利益のための振る舞いに過ぎない、と言う。

私は大学で学生たちと、このことについて随分話し合ったものだ。

ごく単純に、彼らが「君は彼、彼女のために死ねるか」という自分事の問いとして投げかけ合うのを、なるほど、と思いつつ。ちなみに孔子は「別愛」(愛の深さ薄さは相手との近さ遠さに比例)を言っているから、彼らの素朴な問いは正鵠を射たものと言えよう。幸福を生存の機会とするなら、生存機会を自ら捨てることは不幸の選択。そうして愛は常に「特別な具体・個体」でしかあり得ず、民族や国家といった実体のないものにすげかえることは本来不可能。人は「遍愛」(あまねきものへの愛、博愛)への憧憬・切望を捨てられず宗教やイデオロギーを産んだのでは、などなど。話は生存の「敵」とは、暴力とは、戦争とは、へと広がってゆくのであった。

ともあれ。

今では誰もが指摘するが、人間了解にある種の「毒を盛った」この冷厳なベストセラーに、私たちは青ざめ、打ちのめされ、陰鬱な気分になった。

だが、それに反撃すべくM・リドレー『徳の起源―他人をおもいやる遺伝子』(1996/2000年邦訳)が世に出た。「わたしたちの心をつくっているのは、“利己的な遺伝子”である。それなのに、人間社会には“協力”や“助け合い”があるのはなぜか」。続く『やわらかな遺伝子』(2004年邦訳)では、「遺伝子は神でも、運命でも、設計図でもなく、時事刻々と環境から情報を引き出し、しなやかに自己改造していく装置だった」と宣言したのである。

だが、それに反撃すべくM・リドレー『徳の起源―他人をおもいやる遺伝子』(1996/2000年邦訳)が世に出た。「わたしたちの心をつくっているのは、“利己的な遺伝子”である。それなのに、人間社会には“協力”や“助け合い”があるのはなぜか」。続く『やわらかな遺伝子』(2004年邦訳)では、「遺伝子は神でも、運命でも、設計図でもなく、時事刻々と環境から情報を引き出し、しなやかに自己改造していく装置だった」と宣言したのである。

ドーキンスでどんより曇った空に明るい日差しを注いだ書に、人々は少しく胸を撫で下ろしたのであった。

それからほぼ10年後、ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』(2011/2014年)が人類史を遡り、これまたなかなかに暗鬱な人間の今後を描き出してみせた。続く『ホモデウス』も通読、つくづく思ったのは西欧世界に厳然とある「神」の存在で、どうしてこうもこの人たちは「原罪」だの「贖罪」だのを背負い、暗い方ばかりを覗き込むのだろう、ということだった。

すると、R・ブレグマン『希望の歴史』(2020/2021)が10年後に現れ、「人類が良き未来をつくるための18章」を説いたのだ。ハラリは「私の人間観を一新してくれた本」と絶賛した。

折しもこの時、パンデミックが世界を襲ったのである。

国際流通網を張り巡らせた私たちの、実は深く分断された現実世界に、疾病はさらなる鉄槌を容赦なく打ち込んだ。自分事で迫ってくる生死を眼前に、孤立する心身をどう保つべきか。ハラリをはじめ、世界中の哲学・歴史・思想家たちがリモートで話し合い、若者たちも交え、未来を見出そうと努めた。アジア圏の智慧者の発言をあまり見かけなかったのは、主要メディアの立ち位置を示しており、フランスの哲学者が仏教(大乗)の「利他」について語るのをむず痒く視聴したものだ。

こうした流れに思うのは、人間は闇から光への振り子なのだ、ということ。

ブレグマンは、ホッブズ『万人の万人に対する闘争』、アダム・スミス『ホモ・エコノミクス』、ダーウィン『自然淘汰説』、ドーキンス『利己的な遺伝子』を「暗い思想」とし、最新の具体データ集積解読から「人間の本質は善」という「明るい思想」を示した(私はアジア版のこれを並べ立ててみようと思ったが、そもそも思想という概念自体が違うようで、それはまたいつか)。

これからの25年も、人は同じような振り子運動をするだろうが(たぶん、周期は短くなろうが、人類という尺の中で考えれば大したことではなく、その時代時代のさなかにある人々の「体感」は今の私たちと変わらない気がする。倍速視聴世代の時間感覚にしても、だ)、留意したいのはそれが必ずその時々の状況の反映だということ。

それぞれの地で、人々が漠然とした共通の想いを抱いている時、それを掬いとり言語化する人(語る人)が必ずいる。ピタゴラス、ヘラクレイトス(万物流転)の頃、中国では儒家(人間関係論)が現れ、続くブッダ、老子、荘子、ソクラテスらが哲学宗教の礎を築く。とても不思議だが、今日の情報網など持たぬ時代、人類は遠く離れていても同じようなことを思いついて(気づいて)いるのだ。それが人の「叡智」「英知」の働き、とでもいうものなのではないか。

E・ブロッホの名著『希望の原理』(1959)の背景には、二つの世界大戦、瓦解した世界の再構築という時代の要請があった。『利己的な遺伝子』に殺伐とした気分になった人は『徳の起源』に頬を緩め、『サピエンス全史』の未来に落ち込んだ人は『希望の歴史』に空を見上げる。それもまた、戦後資本主義消費社会の疲弊、あるいは遺伝子操作を含む先端科学技術への不安を映じたものだ。AIクローンが世界を席巻する一方、環境破壊で人類が消滅する前に(氷河溶解による水害、山火事による森林焼失など滅亡の時は目前)、と実業家イーロン・マスクは火星移住に挑んでいる。

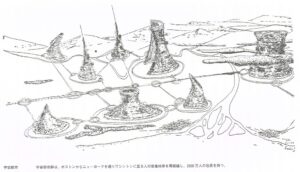

メキシコでの「国際宇宙会議2016」で彼は「人類が地球に住み続ける限り、戦争や伝染病、小惑星の衝突などによって、滅亡する危険がある」と指摘、「だが、もしほかの惑星、天体にも人類が住めるようになれば、たとえ地球が滅びても、人類という種は生き続けることができる」と語った* https://www.tel.co.jp/museum/magazine/report/202210_01/?section=9。さらに「それを実現するため、巨大なロケットと宇宙船を開発し、一度に100人規模の人間を火星に送り込み、そして40~100年かけて、火星に人口100万人以上の自立した文明を築く」と(ついでに言うと、かのクセナキスも宇宙都市を考案している、図参照)。

再使用できるロケット、宇宙船の打ち上げを着々と進める彼は、現代の救世主でもあろうか。*

だがそれも、初めて空を飛んだ人のアイデアとそれをみて驚嘆した人々とさして変わらないようにも思う。火を使うことを思いついた人類と同じように。

私は宇宙に移住するだけのお金があるなら、戦禍で失われてゆく無数の幼い命を先になんとかしてよね、とも思うが、たぶん人にはそれぞれ見える景色があって、その中で自分のできることを精一杯しようとしているのかも知れない。

様々な見え方の人たちがそれぞれに視える世界に関わるしかないのではないか。どちらが正しいとか偉いとかでなく、やるっきゃない、と思った人、どうしてもこれがやりたい、と思い込む人が「為すことを為す」。それに尽きよう。

『希望の歴史』の《内なるモチベーション》という章には金銭的報酬は必ずしも活動を鼓舞しない、「そうしたいからする」人々ほど強力なものはない、とある(p.102)。この「内なるモチベーション」の無数の集合が、少しずつ少しずつ現実の闇をよりよき方へ、微かであっても光の方へと動かしてゆくのかもしれない。逆もまた然り、ではあるが。

絶望を語る人が居れば、必ず希望を語る人が現れる、と歴史は教える。

歴史の振り子は、社会の隅っこのゴミ拾いをしていたい人から宇宙ステーションから見た地球のこれからを考えたい人までごちゃ混ぜ、各人各様の世界への対し方の集合、という動力によってこれまでなんとかバランスを保ち、この星を保持してきたのではないか。

その一つ一つのどれもが(道端のゴミ収集であれ、壮大な宇宙開拓であれ)、変わらぬ希望の姿なのだという気がする。

天空の無数の星々と同じように。

若い頃、出入りさせてもらった文化人サロンで、高名な彫刻家に、「人間に叡智などあるのでしょうか」といきなり聞いたことがある。

答えは、「ある、と思う人にはある。」

ずるい、と、私は黙ったが、たぶん、問答の本源、哲学の始原とはそういうものではないか。人は問うときすでに答え(願望)を持つが、他者に問いかけることによってそれが引きずり出される、そんなようなこと。

さらに、ものを創る、ということもまた、そうなのでは、と。

「ある、と“信じる”人にはある。」と言えば、それはもはや宗教だ。だがおそらく、もの創りとは、ある、と思うときも、ない、と思うときもあり、その時々の自分がこう思えること、こうしたいことを形にする、振り子そのものの動き・ダイナミズムであって、書く、も畢竟そういう行為のように思う。

線香花火は、究極の美だ。

発火から落花まで、次々に指先を彩る様々な美は、本当に儚く短いが、人類の歴史そのもの、命の姿そのものがそこにある。

闇の中で輝き、消えてゆく命はまた、音、でもある。

それを語ろうとするのは、やっぱり「そうしたい」から。

この小さな誌面もまた、そうしたい一人一人の集合体で、それがゴンドラを回す動力であることを願っている。

遠い昔、ウィーンのプラター大観覧車から幼い二人の子供たちと一緒に眺めたウィーンの街は私の西欧初体験で、夢のように美しかった。映画『第三の男』のテーマ、ツィターの奏でるある種の郷愁の意味をその頃は考えてもみなかったが、今はその楽音が辿った道へと思いを馳せる。それぞれの景色は、そのようにもうつろう。

遠い昔、ウィーンのプラター大観覧車から幼い二人の子供たちと一緒に眺めたウィーンの街は私の西欧初体験で、夢のように美しかった。映画『第三の男』のテーマ、ツィターの奏でるある種の郷愁の意味をその頃は考えてもみなかったが、今はその楽音が辿った道へと思いを馳せる。それぞれの景色は、そのようにもうつろう。

だから、時々の光と影を乗せて、回れ、観覧車。

Web誌『Jazz Tokyo』で書き始めたコラム「カデンツァ」をそのまま本誌で続けてちょうど20年、あとは本誌メンバーが順次書き継いでゆく「プロムナード」にお任せし、いざ、次なる旅へ。

ーーーー

追記)*トランプ前大統領狙撃事件(7/13)後、イーロン・マスクはトランプ支持を表明とのこと。「救世主」とはどのようにも使われる。現代の暗黒の象徴となろう。(7/16)

(2024/7/15)