評論|西村朗 考・覚書(40)幻想神秘劇『バガヴァッド・ギーター〈神の歌〉』|丘山万里子

西村朗 考・覚書(40)幻想神秘劇『バガヴァッド・ギーター〈神の歌〉』

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

前稿で触れた『チベットの死者の書』のイメージはかなりの期間(あるいは終生)、西村にあったと思われる。『蓮華化生』(1997)を含む一連の作品にそれが現れており、以降の器楽領域での創作はそのヴァリエーションと考え、これ以上追わずにおく。書法上でのさまざまな変化や試みがあっても、その根底にある創作衝動は同一と思える。オペラという声と響きの器、あるいは曼荼羅世界に何を聴くか、観るかに焦点を絞り、そこへ一気に行きたい。

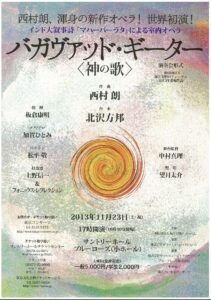

室内オペラ第3作『バガヴァッド・ギーター〈神の歌〉』(2人の歌手と打楽器アンサンブルのための)は2013年、演奏会形式(サントリーホール ブルーローズ)で上演され、筆者は実演に接している。その折は、古代インド神話を材とした台本(社会学・構造人類学者北沢方邦台本)と演出に大きな疑念を持った。が、西村急逝後の NHK追悼番組で2015年スタジオ収録版(出演者は同一)1)を視聴、同じ作品とは思えないほど驚愕した。スタジオ収録ではふんだんに映像や照明が変化、音響も異なり、一種の幻想神秘劇となっていたのである。ここではスタジオ収録版をもととしての概括とする。

台本は古典叙事詩『マハーバーラタ』よりの《バガヴァッド・ギーター》で、北沢によれば、インド神話世界と現代社会(原爆から66年、東日本大震災フクシマ原発事故から2年)を重ね、宇宙の法へ叛逆する人類への警告と告発、とのこと(初演プログラムより)。

内容は西村『作曲ノート』(同)から要約する。歌手は戦士アルジュナ(ms. 加賀ひとみ)とクリシュナ&語り手サンジャヤ(ten.松平敬)の2名。あらすじは以下。

北インドバラタ族の長年にわたる同族間闘争に疲れ思い悩む王子アルジュナに語りかける友人のクリシュナ(実は宇宙そのものたる最高神ヴィシュヌ神の化身)。王子に宇宙の法により滅亡を定められた人類の宿命を告げ、自己との戦いによる輪廻からの解脱の道を説く。迷妄の世界から離れシャーンティ(魂の永遠の安らぎ)へ至れ、と。現世は全てマーヤー(幻)であり、その阿修羅世界は一千個の太陽のごとき強烈な光と炎上と水で滅んでゆく。その予兆の中、果たしてアルジュナは、そして我々(現代)は自己と戦い解脱を遂げ、永遠の安らぎに至り得るのか…。

北インドバラタ族の長年にわたる同族間闘争に疲れ思い悩む王子アルジュナに語りかける友人のクリシュナ(実は宇宙そのものたる最高神ヴィシュヌ神の化身)。王子に宇宙の法により滅亡を定められた人類の宿命を告げ、自己との戦いによる輪廻からの解脱の道を説く。迷妄の世界から離れシャーンティ(魂の永遠の安らぎ)へ至れ、と。現世は全てマーヤー(幻)であり、その阿修羅世界は一千個の太陽のごとき強烈な光と炎上と水で滅んでゆく。その予兆の中、果たしてアルジュナは、そして我々(現代)は自己と戦い解脱を遂げ、永遠の安らぎに至り得るのか…。

全1幕9章構成。

1)終末への前奏曲 打楽器アンサンブル。世界は火と水で滅ぶという予言を受け、ウォーター・ゴング(水)、グラス・ハープ(火)などでシーンを創出。

2)予言の書:サンジャヤが宇宙創生神話、聖バガヴァッド(神クリシュナ)の説く真理(神の歌)を語るが、プレストに近い高速テンポで道化風。

3)アルジュナの嘆き:アルジュナとクリシュナの対話体詠唱。詠唱ゆえ言葉は聞き取りやすい。クリシュナ曰く「迷妄の輪廻と戦い、永遠の自己に目覚めよ」。宇宙音(ナーダ・ブラフマ)のような持続音とその変容。

3)アルジュナの嘆き:アルジュナとクリシュナの対話体詠唱。詠唱ゆえ言葉は聞き取りやすい。クリシュナ曰く「迷妄の輪廻と戦い、永遠の自己に目覚めよ」。宇宙音(ナーダ・ブラフマ)のような持続音とその変容。

4)永遠なる静寂(シャーンティ)の光への瞑想: 「OM」のマントラの波。「音響のオーラとマントラの音霊を感じつつ、聴衆の方々も瞑想に入っていただきたい。」とは西村の言。

5)アシュラの宴:サンジャヤ、アシュラの声からなるスケルツォ。「欲しい欲しいもっともっと」(まるで『紫苑物語』のうつろ姫のセリフ)にチャンチキが入っての軽快ケチャもどき。

6)クリシュナの変容:神の姿に変化「サンスクリットの神霊的威光を放つ語句を超常的な特異な節で歌う。音域の広がりは2オクターブ半に及ぶ」超絶技巧である。サンスクリット詠唱は一種のマントラで、日本仏教の真言・陀羅尼・呪がモデルとのこと。神はさらに世界を滅ぼすカーリーでもあると告げ、宇宙神へ変容(かなり漫画チック)。

6)クリシュナの変容:神の姿に変化「サンスクリットの神霊的威光を放つ語句を超常的な特異な節で歌う。音域の広がりは2オクターブ半に及ぶ」超絶技巧である。サンスクリット詠唱は一種のマントラで、日本仏教の真言・陀羅尼・呪がモデルとのこと。神はさらに世界を滅ぼすカーリーでもあると告げ、宇宙神へ変容(かなり漫画チック)。

7)驚異の神姿への讃歌:感動に震えるアルジュナの心象を表現した打楽器アンサンブル。

8)アプサラの舞:アルジュナが陶酔的にサンスクリット詠唱で神を讃え、天女アプサラが官能的に舞う。ダンサー数名のほか、影絵も用い雰囲気を出そうとの工夫だが。

9)マーヤー(幻力)の終焉:アルジュナとクリシュナの対話的詠唱。「滅び行く者よ、お前は静かな戦いに入り、自己の奥へと進め。宇宙のダルマ(法)を、シャーンティを求めて、世界が崩壊した後もなお。」 アルジュナは「神よ、言葉を」とクリシュナに求めつつ「a」でこれに絡み、最後はアルジュナ「a」、クリシュナ「ho」で「全てを吐きつくすように」(スコア表示)叫び、「30秒以上かけてゆっくりdim,ゆっくりと暗転....。」で了。

9)マーヤー(幻力)の終焉:アルジュナとクリシュナの対話的詠唱。「滅び行く者よ、お前は静かな戦いに入り、自己の奥へと進め。宇宙のダルマ(法)を、シャーンティを求めて、世界が崩壊した後もなお。」 アルジュナは「神よ、言葉を」とクリシュナに求めつつ「a」でこれに絡み、最後はアルジュナ「a」、クリシュナ「ho」で「全てを吐きつくすように」(スコア表示)叫び、「30秒以上かけてゆっくりdim,ゆっくりと暗転....。」で了。

「OM」やサンスクリット詠唱をマントラとして要所で採用、アンサンブル音響も適宜ドローン、ケチャ、トレモロなどファンタジーを膨らませる。声はとりわけテノールの広域往来で異様さを盛り上げ、言葉は意味不明(訳は記されているが)のサンスクリット「イダムイダム」「アピアピアピ」「ハムハムハムハム」(第6章クリシュナ独唱部分)など常なる繰り返し畳みかけパターンと、西村手法全開でそれなりに満足だったのではないか。が、それとオペラとしての出来は異なろう。「神の歌」(迷妄の輪廻と戦い、永遠の自己に目覚めよ)の普遍化こそが本作の主眼であれば、それをどう伝えるかに関し成功したとは思えない。

そもそも『マハーバーラタ』は18巻10万詩節からなる世界最大級の大叙事詩(紀元前後成立)で、バラタ族の長期にわたる大戦争を活写したもの。『バガヴァッド・ギーター』はそのうちの第6巻、凄惨な同族殺戮の果ての王子アルジュナの苦悩にクリシュナが答えるというシチュエーション。その前段なしに「神の歌」だけ抜き出してもドラマにはならないのだ。暗黒あっての光、神への讃歌であり、この章が第6巻に位置するのはそれゆえ。そこを飛ばして、ただ自己と闘い輪廻を断て、永遠の自己に目覚めよ、だけでは何も伝わるまい。

もっとも、台本の形而上学的抽象性(アートマン、ブラフマン、ダルマ、シャーンティなどなど)がオペラとしての体をなさなかった実演に比べ、スタジオ版はそれを神秘的音響や異形歌唱で不定形に描き出し、物語性の欠落を補い、ディズニーもしくはアニメ映画のごとき一幕もの幻想神秘劇となっていた。ゆえ、こちらが西村の本音であったか、と思う。彼は「神秘劇」を現前させれば良かったのである。

これについては、オペラ制作以前での北沢との対談が興味深く、要所を拾っておこう。

北沢は1989年に西村と面識を持ち、当時の若手たちの創作とは全く異なる彼の独自世界に敬意と興味を抱いた。その後、雑誌『洪水1号』《西村朗との対話》(2007)の対談がセットされる。西村は自分の感覚を北沢が学的あるいは実践的(ヨーガ修行など)に裏付けてくれ、大いに心を開いた様子が窺える。この対談でのキモとして、四つ挙げておく。

北沢は1989年に西村と面識を持ち、当時の若手たちの創作とは全く異なる彼の独自世界に敬意と興味を抱いた。その後、雑誌『洪水1号』《西村朗との対話》(2007)の対談がセットされる。西村は自分の感覚を北沢が学的あるいは実践的(ヨーガ修行など)に裏付けてくれ、大いに心を開いた様子が窺える。この対談でのキモとして、四つ挙げておく。

一つは、「宗教」と「トランス」について。

北沢はデカルトの二元論的「主観性」に基づく西欧近代の枠組みを超えたところに西村の音楽を見たというが、その主観性を西村は「個人」という意味で捉えつつ、以下の発言をしている。

かつての音楽・音は神や宗教と関係していたが、次第にそのような宗教的要素から個人の思索、美意識、価値観、あるいは作曲ゆえの作曲といった形に向かい、「神的なもの、個人を超えるものと距離を置いて、あるいは隔絶していった。」 したがって宗教音楽というジャンルは衰微した印象があるが、「私たちの世代がこれから作曲する時、今までは欠落していたような部分に対して積極的な行動をとっていくことがなんらかの意味につながるのではないか。」2) p.23

この意識はかなり早い時期に、すでにあったという。

西村は最初から自分の創作に「宗教音楽」のイメージを持っていたのである。

「宗教的なものとの出会いにより個人の個の表現から、個からの解放、トランスするようなものを自己体験としても音楽の創作の中で自ら導いてみたい。」

「私個人の署名が云々ではなくて、私がトランスする手段として存在するわけですから、作品が閉じていないというか、個々の作品の自立性がはっきりしていないというのが自分の作品の特徴かなあと、、、」

「もちろん完結性の強い作品も構造的にはあるんですけど、構造の問題ではなく意図としては閉じていない。この主観性というものに捕らわれてはいない」。p.23

作曲を自分のトランス手段とは、ヨーガでトランスする北沢の前でこそ言えたことだろう。無名性や自立性をトランス状態に重ねるのは、武満の語る「無名性」とは全く異なろう。湯浅譲治との対話本『未聴の宇宙、作曲の冒険』(2008)ではその種のいかがわしさを大先輩に牽制されているふしがあるが、周囲がそのような言葉に眉をひそめるのは目に見えている。が、北沢はインド宇宙論(と言っておく)で学術的に解説してくれるから西村は嬉しかったに違いない。

筆者がこの発言に注目するのは、彼が「トランス」(超絶神秘体験)を「個からの解放、閉じていないから主観性を超える」と認識していることだ。

ここには西村が基とする「神秘的超越性」(「個」たる自分を超え、「何か」と繋がりたい・包まれたい欲求)への欲動が明確に現れている。これはいわば西村という存在の原質であって、神仏を敬い、その日々の習いにそれが染み込んでいた祖父、母に由来するものではあるまいか。

次に「集合意識」について。

超越的「何か」を例えば北沢は宇宙との合一、ブラフマンとアートマン、プルシャとプラクリティなどで語る。が、西村は今ひとつそこに収まりきれず、杉浦康平について問われた時に、杉浦の持つ「集合意識的なものは個人を超えて、しかし全体としてはあるひとつの意識方向を持っている」と語り、『アジアの宇宙観』を挙げている。ここから、「集合イメージとして音楽を捉える」という西村の発想が出てくる。この「集合意識的なもの」こそが、西村独自の感性と筆者は考える。そこに「衆生」を見る気がするのだ。彼はそれを「衆生」というふうには言っていない。だが、おそらく彼自身の感覚に最も近いのはそういうものであったのではないか。

筆者はそれを合唱オペラ『清姫―水の鱗』での合唱、古道の村人たちの音声に聴く。ここで合唱という形態は彼に必須であったろう。ただ、西村の中での「集合意識」の成熟は、本オペラを経て以降のこと、というのが現在の筆者の見立てだ。

この「集合意識」から、西村は自らのヘテロフォニーへと言葉を継ぐ。北沢が非西欧的なヘテロフォニーという概念を西村が直感的に把握している、と述べるのに対し、「いや、すごく苦しみました。自分の中でヘテロフォニーというコンセプトを自分として理論武装したいと思うわけです。」と率直に応じつつ、「西洋のポリフォニーは同一性の中に多様性を見出そうとする。しかし私の言うヘテロフォニーは異質性の共存を図るものである」と結んだ。

筆者はここに「ヘテロフォニー」ー「集合意識」―「衆生」というつながりを読みたい。

だが大事なのは、こうした集合意識への直感(実感)のよって来るところがどこか、何か、だ。

つまり、無数の個我が光へ向かい羽ばたいてゆく、そういう集合意識、まさに『光の鳥』(1994)の景色。それはトランスによる個からの解放とは異なろう。

一気に言ってしまえば、それが「大悲」なのではないか。

大悲とは、西村によれば人の生の様々な苦しみを深く理解、同情同苦をもってそれをやわらげ苦悩から解放することを言う。すでに大悲は合唱作品『鎮魂歌―明日―風のなかの挨拶』(2012)で彼の中で言語化されている。いや、『悲の河』(1997)『ヴァイオリン協奏曲第1番“残光”』(1998)でも衆生の声のざわめきを聴いている。その延長線上にこそ、大悲はあろう。

西村がこの対談の中で「トランス」への熱望を吐露するのは、彼の裡での集合意識―衆生―大悲のラインが未だ朧であったから、と筆者には思える。

だが、彼は感じていたはずだ。北沢の語るヨーガでのトランスと、自分のそれとはどこか違うのではないかと。北沢は空中浮揚を気の集中によって起こるもので、個人的ではあるが同時にトランスパーソナルだ、と言い、「弟子たちも含んで、そこにいる人々のプラーナ(気)がグルに集中することによって初めて起こる。(中略)―近代の主観・客観の哲学や科学で一番欠如していたのはそういうプラクリティ的なものといいますか、人間で言えば体、身体ですよね。そういう身体的なものが実は同時にトランスパーソナルであって、しかもプルシャ的というか宇宙のブラフマンですね。」p.28

西村はこのトランスパーソナルにややずれた応答、異なる語りを示している。

「個からトランスパーソナルな集合の光の中へつながっていくトンネルのような役割を自分の音楽がするとすごくいいなと思ったりもします。」 そうして、『光のマントラ』(1993)作曲の折のことをこう語る。最後まで書き終わり夜寝ていたら、どうも終わっていない気がする。夜中の3時にがばっと起き3時間くらい微動だにせず読みに読んだ。結果、「全弦楽が5オクターブぐらいに分かれた Cの音で延々と伸びて、ものすごくゆっくりとディミヌエンドしていく(中略)――それで、初演された時に、自分のテンションの中ではもう絶対の境地に達したと思った。(中略)――それだけやったんだし、30分もかかる合唱つきの大曲で、題材も光明真言であって、何か起こらないはずはないと思ったんです。しかし何も起こらない。これはがっかりしたと同時に、起こらなくてよかったと思いました。」「僕の中にはトランスパーソナルな状態を導くというようなことについての熱望がいつもあって、眠らせてくれない、満足させてくれない。それでずっとやり続けているのかなと思います。」p.28

本オペラ第4章で、西村が聴衆に「瞑想に入っていただきたい」などと求めるのも宜なるかな。

こう見るとどっちもどっち、非常に危うく怪しく妖しい「空気」という他ない。

だが、この種の神秘主義的傾向は『瞑想のパドマ』(1988/6打楽器のための)でのドローン、そのオーロラ効果を佐藤聰明が一種のドラッグ・ミュージックと評したように、彼の本然的生理というべきで、言ってしまえば魔界の扉は常に開いているのだ(シューベルトを最初の「神秘体験」というその感覚からして)。西村はその危険水域を絶えず彷徨う作曲家であった、と言えよう。それが、「宗教音楽家」としての彼の本能だが、そもそも宗教それ自体、巨大な妖(あやかし、まやかし)に他なるまい。

だが筆者はすでに彼を「宗教音楽家」を脱した音の原人と呼んでいる。

それは何か。

そこにおそらく、彼の「集合意識」の核心がある。それは妖とは異なろう。一歩間違えばまやかしに堕ちるすれすれの際から、西村が覗き込むのは「悲の河」であり、そこに見出すのは「集合の光」(ヘテロフォニー)なのだ。『マハーバーラタ』には王の妻が自分の産んだ子を次々ガンジスに投げ込むとか(彼女は実はガンジスの女神ガンガー)、鹿(実は王の妻)と交わる隠者を王子が射た際、隠者がこの妻と交わったらお前も死ぬという呪いをかけるとか(この話は『紫苑物語』に似る)、などの荒唐無稽な話が山ほどあり、そこには民間伝承が伝える人間の「リアル」が見えもする。それが現世だ、というインド的認識は同時に人間存在の虚しさをも伝え、西村はそうした「どうしようもなさ」にある種の共感、それこそ共苦同苦に近い感覚を持っていたのではないか。自分もまた「悲の河」の一泡という感覚と、だからこその痛切な「光」の感受がそれ。

「生きとし生けるもの」という、人間を特別視せず一絡げ同一地平の存在と見る汎アジア的感覚は、たとえば佐々木幹郎の共感疲労への共振に見ることもできよう。誰かがどこかで痛む、その痛みを共に痛む(『維摩経』に象徴される大乗精神)、そのことによって人は自分を振り返る。多種多様性をくくる揺れ動く何かが、彼のヘテロフォニーの源ではないか。

トランスを語る北沢のエクスタシーは「自己」と何かの次元の話だが、西村のそれはおそらく「自分たち」と何か、だ。集合意識の最重要と思えるそれを、大乗仏教では「衆生」と呼んだ。

だがその集合意識を創作という形に定着させるには、それを眺める俯瞰的複眼が必須だ。

「無数の死者の魂が光に向かって飛んでゆく」のを見る目、「炎を映す黒い河面、その下深く、水中のそこここに記憶の最期の色光が明滅しているはずであり、それが音に変じて耳にかすかに響いてくる」のを聴く耳。

その耳目構造そのもの、いや心身それ自体が、すなわち西村の実存そのものがヘテロフォニーなのではないか。

この先については、やはり『洪水第1号』のインタビュー(池田康)で重要なことを語っている。それは『紫苑物語』へ進む途上で、としたい。

さらにもう一つ、死後の世界について。

西村は北沢に問う。

「非常に素朴ですごい質問なんですけど、死後の世界というのはどうなんでしょうか。信じていらっしゃいますか。」

あるいは「次元の低い話になって恐縮なんですけど、たとえば幽霊というのが目撃されたりする。(中略)――いわゆる怨念とか、霊の残像現象とか、そういうようなことも完全に否定し切れるだけの力は僕にはないんです。」

さらに自身の体験として、彼は京都嵯峨の化野念仏寺でのことを述べる。

「庭に入るゲートがありまして、そこが結界でそこから霊域に入るわけですが、ゲートのところをゆっくり通り過ぎようとしていたら、すごく不思議な、体がすうっと上に持ち上がるような体験をしたんです。これは石塔が立ち上げられている冷気が集合的に昇っていてそこへすっと自分が持っていかれるという感じ、魂が抜けて持ち上げられるような感じでした。もしトランスパーソナルな体験が本当にあるとしたらそんなことかなと思った。それはエクスタシスでもあるわけですけど、『幻影とマントラ』(2007)という曲の構想はその瞬間出たんです。」

これが『死者の書』にあるバルド、「死後光の中へ帰って行くときのトンネルみたいな役割、これがバルドかもしれないし、僕の音楽かもしれない。」p.26,27

『死者の書』のバルドのイメージは、『蓮華化生』以降、非常に強固のように見受けられる。

だが、筆者が気になるのは、なぜ西村は「死後」が気になるのか、そのことだ。

通常、人はあまり死のことなど考えない。生きることに忙殺されているから。

だが彼は常に、死後どうなるか、の疑問を抱えている。

ゆえ、バルドの中有が気になる。

むろん、2003年の病での死の気配に多くを得たことは確かだろう。

それを沼野雄司との対話本『光の雅歌』のエピローグ《ひとつの旅の終わり》で語っている。3)

「すぐ死ぬとは感じないまでも、やはり、死後、どうなるのかということでしたね。」

生死については観念的に考え、それを創作のテーマにもしていたが、「作家というものは何らかの形で死に直面すると、やっぱり変わるんじゃないかと思いました。」

最後は、「しかしまあ、やっぱりメメント・モリ(死を思え)ですね。もはや、それから逃れるすべはないように思います」「でもね、生きてゆきますよ、死ぬまでは(笑)」

で終えている。

だが筆者がシューベルトの神秘体験以来、ずっと感じていたのは、「もはや」でなく、実は物心ついてこのかた、西村には「メメント・モリ」が常にあったのではないか、なのだ。直面する以前からその心身の奥深くに「死」を直覚し、死後世界を思い描こうとしていた、『耿』から始まる彼のめくるめく「光のステージ」の時代も、だ。

だが本来、人の生死が暗黒原水から細いトンネル(産道)を通り、光に目見え、日輪と月光の巡りの果てに再び暗黒原水へと還帰するものなのであれば、そこに輪廻を見る人も、シャーンティに抱かれる人も、虚無へ滑落する人も、それこそ多種多様の地平でもあろうか。

人生のどの時点地点で何を見るか、というだけのことかもしれない...。

最後に、「リアリティ」について。

《母川を遡上し世界に遊行する》という節で彼は、自らのアイデンティティについて語っている。

「母が金光教の昔からの熱心な信者で、天地金乃神をやっていてお祓いの祝詞なんて毎日聞かされる。そうなると古神道の世界というのは確かにあったわけです。でも正直言って感覚的に自分は日本人だなというのを日本の文化伝統の中で時代的にどこかからこっち、という感覚で言えるとすれば、ぎりぎり奈良時代、あるいは平安時代で、それより遡って日本人の古神道の世界とか和琴や御神楽の世界というようなのはちょっと遠かったんです。ようやく最近になって、たとえば正倉院展に行って、天平勝宝四年の字が書いてある楽人の衣装を見たときに、あ、この時点ではっきりあったんだ、実在したんだということを改めて感じ、奈良の向こうがやっと見えるようになった。自分のアイデンティティとのつながりの中で古神道の世界、穢れ祓いの世界とか、あるいはふるべゆらゆら4)的な世界とか渡海信仰とか、そういうようなものにまでようやく徐々に遡れるようになってきたんですけど(以下略)」

「リアリティが欲しいんです。理屈じゃなくて、繋がりを感じられるかどうかという。どこまで遡れるか。古墳時代なんていわれてもちょっとわからないですよ。」p.34

この言葉は切実だ。

西村の「リアリティ」。

ここで筆者が注目するのは彼の眼の働き、すなわち、自身の創作の節目を「眼」から確認するパターンだ。『耿』のイメージは杉山寧の同タイトル絵画、『慧可断臂』(1976)は雪舟、ヘテロフォニー4部作『雅歌Ⅰ〜Ⅳ』(1987-88)は1985年秋、東京都美術館《日本戦後美術の40年展》の看板で見た高松次郎の『扉の影』(1968/彫刻)の写真。さらに『太陽の臍』(1989)は杉浦康平のアジアの図像世界。それを筆者は仏教の「見法」と重ねて述べたが(『覚書31』)

ここでも楽人の衣装だ。どうも西村は図象(視覚情報)からインスピレーションを得るように思う。闇に包まれた胎内でのざわめきが、外界(光)との接触によって形象、音響化されるのだ。

この時期、管弦楽作品では『オーボエ協奏曲“迦楼羅”』(2000)、『クラリネット協奏曲“カヴィラ”(天界の島)』(2005)、『オーケストラのための蘇莫者』(2009)、『クラリネットと弦楽のための協奏曲(第一のバルド)』(2010)、『ヴィシュヌの臍』(2010/ピアノとオーケストラのための)といった作品が並ぶのである。

そもそも、ヴィシュヌ神世界はインド土着の人々の信仰で、そこからバラモン、仏教、ヒンドゥーといった分派が生じたが、根っこにある源流は同じ。作品タイトルから拾っただけでも、そこにヴィシュヌ神的「変化(へんげ)」「化身」世界への本能的帰依を感じずにはいられない。

周囲は次々そのタイトルの独特さに惑わされるが、それこそが彼の本然であろう。

彼にとっての「リアル」とは。

すでに『覚書(19)ヘテロフォニー(Ⅵ)』で述べたように、「変化」「化身」こそが彼の「リアル」だと言ってしまおう。その部分を引く。

「化身」や「変化」が示すのは、「〜でもあり〜でもある」という肯定形による「一つのものが他のものでもある」「一つのものは他のものにもなる」という一元的かつ多元的ダイナミックな存在理解だ。それは、「〜でもなく〜でもない」というリグ・ヴェーダの《宇宙開闢の歌》、つまり、「有に非ず、無に非ざるもの」の裏返しであり、「絶対に無限定の唯一なるもの」という言(こと)分け、分節以前の不分明なヴェーダ一元世界をそのまま継承したものと言えよう。

したがって、ヒンドゥー世界は衆生の海、とは、いわば原水の揺るがぬ底の底に保続・持続音を響かせつつ、そこに漂う無数の生命(音)の擦れ合い、ひしめき(モワレ、トレモロ、グリッサンドなどなど)、常に波動・揺動する「一即多」そのものだ、と言うことだ。人間に留まらず、あらゆる生きとし生けるものが織りなす多様でありつつ一つの帯声に、ヘテロフォニーを聴き、光を見、音響化する。」

「リアリティが欲しいんです」。

理屈ではなく、リアリティが欲しい、つながりたい。

ここに至って筆者は、彼が我の井戸から覗き込み続けたもの、汲み続けたもの、求め続けたものの深さ重さに凝然とするのであった。バルドにとらわれようと死後が気になろうと、彼はこの世の生のあるがままの混然を切実に引き受ける人だったのであろうか、と。

ふと思う、三善晃のことを。三善はまさに西欧的実存から出発したが、戦争によって自分のリアリティがそこにないことを知ったのではないか。だからこそ戦時に拘り続け、晩年、疎開時の飢餓でりんごを最愛の妹に隠した自分の振る舞いの痛切へと帰着して行ったのではないか、と。

切実とは、リアリティとは、決して抽象的な何かではなく、必ず「特定の誰か・何か」との選びようのない繋がりにしか根拠を持つまい。

『バガヴァッド・ギーター〈神の歌〉』を神秘劇にしたのは、彼の本意であったろう。それで良かったのだ。西村には「秘儀」という路線がある。端的には吹奏楽シリーズに最もよく表れているが、トランス欲求を全面解放(奏者も聴衆もむろん作曲家自身も)させる作品群だ。この室内オペラもスタジオ録音版だと西村らしいトランス設営がなされているのがわかる。

化身遊びにたいそうな哲学性を盛りつけ、秘儀を司どってみたのがこの作品ではないか。

* * *

『紫苑物語』に入る前に、西村と佐々木の最後の合唱作品となった『うめきうたみっつ』(2013/無伴奏混声合唱のための)に触れておく。

指揮者栗山文昭の古希祝いに9人の作曲家の委嘱新作が並んだ『9もんめのくりやまふみあき~音楽を友と一里塚』5)の中の1曲。顔を揃えた若手、ヴェテランは松下耕、国枝春恵、鶴見幸代、信長貴富、鈴木輝昭、新実徳英、寺嶋陸也、西村朗、池辺晋一郎と錚々たるもの。

指揮者栗山文昭の古希祝いに9人の作曲家の委嘱新作が並んだ『9もんめのくりやまふみあき~音楽を友と一里塚』5)の中の1曲。顔を揃えた若手、ヴェテランは松下耕、国枝春恵、鶴見幸代、信長貴富、鈴木輝昭、新実徳英、寺嶋陸也、西村朗、池辺晋一郎と錚々たるもの。

だが、西村はここでも異質だ。この『うめきうた』、そもそも佐々木が「10年ほどともに暮らした女性が、僕から去って他の男のところに行くのを見送った時の作なんだよ。その時、僕は荷物運びを手伝った。そのやりきれなさ!」を詩にしたとのこと(西村プログラム解説より)。

似たような風景が……そう、中原中也の恋人が中也のもとを去り、小林秀雄の家に行く話。ちなみに佐々木は中也研究の第一人者で著作『中原中也 沈黙の音楽』(2017)もあり、西村との室内オペラ『中也!』(2016)の成立もここにある。

ざっと拾っておく。「うめきうた」だけあり、まさにうめきである。

Ⅰ)子守唄のために

「ねんねんねんや ねんねんさい おろろやころろ べろろいや」

「突然 ひとり取り残される恐怖が ほとばしる その女の口元に向かって、恐怖が

生あたたかいわたしの五体を貫く そんな女を見たことがある まだ目の見えない頃」

「おろらんや おろらんや」

Ⅱ)シルエットの声

「ふふふ おののきながら わたしはわたしを噛み」

「ねじりまわせば灰となる現実があり あなたはそこへ帰ろうとしているのに わたしは帰りたくない ふふふ ふう!」

Ⅲ)一千もの死

「わたしは君を知らない にらんでいても戸口 笑っていても戸口(中略) 他人だから いとしいね」

「君は誰だ? 君とわたしの間にある 一千もの音 叩き過ぎよ 走り過ぎよ わめきすぎよ 轟く日の 一千もの死」

西村の手で、どういう合唱世界になったか想像できよう。

彼はこの詩との出会いをこう語る(プログラムより)。

「これはいったい何だ。むんむんするエロスと死と血と体液の匂い。くるおしく身悶えする狂気と冷たく静観する理性。激しい否定と断続的に引きちぎられる容認。慈愛と憎悪。鮮度と高度と方位が定まらない日常と超常。ここはどこで、きみとは誰なのか。熱病のような感動を受けて、合唱曲に作曲しようと思いました。」

西村と佐々木の結びつきに何があったか。ここに尽きる。

こんな作品を祝意としたについては、言い添えている。

「僕たちにとって、栗さんは苦海(人生)の灯台のような存在。その光の豊かさ、あたたかさ。“くもんめ”は“苦”を乗り越えてゆく回でしょう? だから苦海に溺れそうなこの曲を栗さんへの賛歌として捧げたいのです。」

『清姫―水の鱗』での合唱指揮田中信昭、詩人佐々木幹郎、そして『中也!』での栗山文昭。

西村にはそういう人が居た。だが何より、佐々木の「言葉と音声」が西村の「リアリティ」の裏付けとなっていったように思う。

西村はこの後、佐々木の台本で室内オペラ『振り返れば猫がいて』( 委嘱:多治見少年少女合唱団/2014年10月初演)と『中也!』(委嘱:合唱団「響」/2016年11月初演)、を書いたが、本稿ではこれには触れず、オペラ『紫苑物語』(2019)に進みたい。

註)

- デジタル衛星ハイビジョン 2015年04月29日(水) 午前05:00 〜 午前05:55放送

スタジオ演出による上演。あらすじ:戦いに疲れ悩む王子アルジュナ(加賀ひとみ)に、友人のクリシュナ(松平敬)は輪廻からの解脱の道を説く。実はクリシュナは絶対神ヴィシュヌの化身であった。人が目指すべきシャーンティ(永遠の安らぎ)とは。

【収録】2015年2月15日NHKスタジオ

【出演】加賀ひとみ(ソプラノ)松平敬(バリトン)板倉康明(指揮)上野信一ほか(打楽器) - 『洪水1号』《西村朗との対話》「音楽は近代を解脱する」 洪水企画 2007 p.22~35

- 『光の雅歌』 西村朗+沼野雄司 春秋社 2005 p.206~215

- 『先代旧事本紀』の記述によれば、「一二三四五六七八九十、布留部 由良由良止 布留部(ひと ふた み よ いつ む なな や ここの たり、ふるべ ゆらゆらと ふるべ)」と唱える「ひふみの祓詞」や十種神宝の名前を唱えながらこれらの品々を振り動かせば、死人さえ生き返るほどの呪力を発揮するという。「ふるべ」は瑞宝を振り動かすこと。「ゆらゆら」は玉の鳴り響く音を表す。饒速日命の子の宇摩志麻治命が十種神宝を使って神武天皇と皇后の心身安鎮を行ったのが、宮中における鎮魂の起源であるとのこと。十種神宝(とくさのかんだから、じっしゅしんぽう)とは、物部氏の祖神である饒速日命が伝えたとされる十種の神宝である。(wiki)

- 9人の作曲家による『9もんめのくりやまふみあき』〜音楽を友と一里塚

2013年3月11日@東京オペラシティ コンサートホール 指揮:栗山文昭 演出:加藤直合唱:栗友会

参考資料)

◆楽譜

室内オペラ『バガヴァッド・ギーター〈神の歌〉』〜二人の歌手と打楽器アンサンブルのための

全音楽譜出版社

無伴奏混声合唱組曲『うめきうたみっつ』 自筆譜 栗友会より提供

◆書籍

『チベット死者の書』 平岡宏一著 Gakken 2023

『三万年の死の教え〜チベット「死者の書」の世界』 中沢新一著 角川ソフィア文庫 2007

『洪水1号』洪水企画(編集・発行人/池田康) 草場書房 2007

『光の雅歌』西村朗+沼野雄司 春秋社 2005

『バガヴァッド・ギーター』上村勝彦 岩波文庫 68-1 1992

『バガヴァッド・ギーターの世界』上村勝彦 ちくま学芸文庫 2007

◆CD

9人の作曲家による9曲の新曲演奏『合唱作品集|恋・乞う・声』 日本アコースティックレコーズ NARC-2098~9

(2024/4/15)