パリ・東京雑感|植民地主義を継承するフランス警察―繰り返す暴動|松浦茂長

植民地主義を継承するフランス警察―繰り返す暴動

Riots in France Highlight a Vicious Cycle Between Police and Immigrants

Text by 松浦茂長(Shigenaga Matsuura)

7月初め、公園を走っていたら、おなじみのフレデリックが黒の短パン・サングラスで走るのに出会った。

「公園の向こうのブランシオン通りも焼かれたよ。ゴミ容器はみんな黒焦げだし、焼けただれたバスの残骸やら、破壊されたドアやショーウィンドウに板を打ち付けて応急処置した店やら。毎晩テレビで見る暴動騒ぎがここまで来るとは思わなかった」と、教えてくれた。

サン・タンヌ精神病院で患者の言語治療をしているくせに、彼のフランス語はやたら早口なので、緊張して聞かないとついて行けない。

「政府は警官を増やして押さえつけることしか考えない。警官の数をいくら増やしたって、役所と学校くらいは守れるかもしれないけれど、店や家を襲うのを防げるわけがないよ。いつ、どの店が狙われるか予想できない。神出鬼没だからね」と、ますます早口になって、鎮圧一本槍の政府を批判した。

日本は昔から交番や駐在所があって、町や村の人に親しまれる警察のイメージ作りに成功したが、フランスでも1990年代に住民に働きかけるコミュニティー・ポリスを取り入れたことがある。住民のほとんどが移民家族で占められる郊外の大団地で、住民と警官のサッカー試合をしたり、こわもて警察からのイメージチェンジを試みたのである。

ところが2003年、内務大臣だったサルコージは「若者のためにラグビー・ゲームをやるのは良いことだが、それは警察の本来の使命ではない。警察の使命とは? 捜査、逮捕、犯罪との戦いだ」とコミュニティー・ポリスを否定し、警察官は各自一定数の逮捕をめざすべきだと「逮捕ノルマ」を打ち出した。

以後、右の政府も左の政府も警察官の数を増やし、力で制圧する方向に突っ走り、問題地域の住民との交流などは二度とかえりみられなかった。今年の計画によると警官の数は8500人増員だ。

今度の暴動の発端は、クルマを運転していた移民の子が、警察の検問を振り払って走ろうとして撃ち殺され、その一部始終がSNSで流れたことだ。検問のがれをこころみる移民の子は驚くほど多く、そのために命を失うのも、今度が初めてではない。なぜ生命の危険を冒してまで、逃げようとするのだろう?

ヨーロッパで警察と若者の関係が悪く、しばしば暴動が起こる国は、フランス以外にベルギー、オランダ、英国――植民地支配の長い歴史があり、旧植民地から来た移民を大勢抱えている国だ。これらの国にくらべてドイツでは移民との衝突が少ない。ドイツは第一次大戦に負け、100年以上前に植民地を失っているし、いまの移民はトルコ人やシリア人など、昔のドイツ植民地と関係ない人たちである。

フランス人のお年寄りの女性と、暴動について話していたら、ふっと「植民地主義のせいです」とつぶやいた。テレビで毎日、地獄のような破壊を見せられると、植民地で犯した悪の報いをいま受けているように思えてならなかったが、フランス人にも同じ気持ちの人が少なくないのだろう。

20世紀になっても、植民地では<原住民>を屈服させるために、警察だけでなく軍や白人民兵が暴力をふるい、1945年アルジェリアで数週間続いたデモを鎮圧するため、1万人が殺された。

暴力はフランス本土にも伝播する。1930年代、植民地出身者がフランス本土でデモするようになると、彼らに対し植民地と同じ暴力が加えられた。1953年には平和なデモ隊の7人が殺され、1961年にはパリで十数人が虐殺される。警察は彼らを市民としてではなく、<原住民>として扱ったのである。

フランスは、ベトナムの独立戦争のさい拷問は用いなかったのに、アルジェリア独立闘争に対しては、拷問、即決処刑、強姦までいとわなかった。その責任者のオサレス将軍が、十数年前テレビで、「市民がテロの犠牲になるのを防ぐために、敵の組織と計画を一刻も早くつかまないと間に合わない。拷問は必要だった」と誇らかに正当化したのにはびっくりした。オサレスはただちに名誉を剥奪されたが、誰が彼に拷問を命じたか、政治家の責任は不問に付されたままだ。

アルジェリアの汚い戦争からもう60年以上が経った。しかし、政治学のファビアン・ジョバール氏は、フランス警察には植民地支配の精神が生き続けていると指摘する。

わが国の警察官は、あらゆる面で、アルジェリア戦争と植民地支配にとりつかれているのです。彼ら一人一人が個人として植民地主義の歴史を担い、永続させているのではないし、警官一人一人が人種主義者かどうかを問題にしても、いま起こっていることを理解するのに役立ちません。警察が植民地の支配関係永続の場になったのには、歴史的背景があるのです。

今回の暴動はパリ郊外のナンテルから始まったのだが、郊外は不思議な場所だ。一周するのに2-3時間かかりそうな緑地、広い美しい庭の住宅……素敵な散歩を楽しんでいると、突然、殺風景な安普請の団地が現われる。目に入るのは、カラフルな衣装のアフリカ人と頭を布でおおったアラブの女性。白人は見当たらない。異国に迷い込んだような落ち着かない気持ちにさせられる。

アルジェリアなどフランスの旧植民地からやって来た人たちは、次から次へこうした郊外大団地に入れられた。急速に人口が増えた団地地域は、行政の手抜きもあり、警察は手薄だった。少人数で異質の住民を担当しなければならなくなった警官たちは、これまでに叩き込まれた1950-1960年のあり合わせの<教義>=フランス本土におけるアルジェリア戦争鎮圧手法に従って取り締まるほかない。それは、「差別し近づかせない」、「監視監督する」、「つねに敬意を表わすよう強制する」というもので、要するに植民地<原住民>を暴力で屈服させたのと同じように、北アフリカ移民を、警察の監督下に従属させる<教義>である。

そして、移民を屈服させ従属させ、有無を言わせず警察の権威を認めさせるための主要な手段が、身分証明書の検査だった。身分証明書検査はもともと警察が脱植民地の若者を狙ってあみ出したテクニックだったのだが、1981年、レイモン・バール首相のとき身分証明書検査の法律が出来、警察の慣行に法律のお墨付きが与えられた。

私たち日本人も「外出するときは滞在許可証を持ってないと警察につかまるよ」と聞かされてはいる。でも、僕はパスポートも滞在許可証も持ち歩いたことがない。法律上はすべての市民に身分証明書携行を命じるかたちになっていても、狙いは北アフリカ系の若者なのだ。滞在許可証なしに3ヶ月以上フランスにいるのは違法のはずなのだが、一度もチェックされたことはないから、本当は苦労して滞在許可証を手に入れる必要もない。(現役中、滞在許可証取得を手伝ってくれた弁護士に、定年後に許可証を延長するにはどうするのか聞いたら、「なぜそんなものが必要ですか?」と言われた。滞在許可証がないと仕事するうえで支障が出るけれど、仕事をやめたら関係ない?)

困るとしたら、警察沙汰になるようなヘマをしたとき。何十年もパリに住むアメリカ人は、一度も滞在許可を申請せず、何の不便もなく暮らしてきたが、なにやらトラブルを起こして警察に呼ばれ、滞在許可証不所持のため、一晩ブタ箱入りしたそうだ。ブタ箱の同室者は、白人が入ってきたのでさぞびっくりしたに違いない。

日本人やアメリカ人にとって、身分証明書は滅多に使わないただのカードであり、何の思い入れもないが、アルジェリア系若者にとってはぜんぜん重みが違う。身分証明書検査は、植民地<原住民>屈服につながる屈辱であり、今回の事件のように、命を賭けて検査を拒むのは、差別・抑圧にたいする絶望的な抵抗なのだろう。

オペラ座でも歌っていたテノール歌手が、まだきれいな声をしているのに、高校の先生に転職した。音楽教師ではなくフランス文学の先生だ。新米先生の感想を聞くと「彼らはいま置かれた境遇から抜けだそう、上昇しようという意欲がゼロですよ」とテノール歌手は嘆いていた。彼のクラスにフランス人の子は一人もいないし、文学への興味を引き出そうと色々やってみてもまったく通じない。教えるのは絶望的だそうだ。

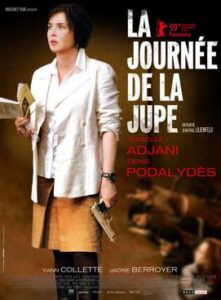

イザベル・アジャーニが中学教師を演じた『スカートの日』という映画があった。学校の舞台を使って、古典劇を演じる授業なのだが、誰もまともに台詞を言えない。たまたま生徒の一人がピストルを隠し持っていたのをみつけたアジャーニ先生、銃口を生徒たちに向けて、「真面目にやれ」と脅す。生徒たちはがぜん真剣になって、だんだん芝居らしきものが出来上がってゆく。

他方、舞台教室の外では、「すわ人質事件!」と、てんやわんわ。警察、政治家、テレビ中継車が学校をとりかこみ、警察は交渉による平和解決と見せかけながら、結局アジャーニ先生を撃ち殺す。

奇想天外な悲喜劇だが、感動的な場面があった。先生(犯人)を説得するため彼女の親が電話してくると、アジャーニ先生はアラビア語で答える。生徒たちは彼女が自分たちと同じアルジェリア人だとは夢にも思っていなかった。驚愕した生徒に向かって、先生は「あなたたちがフランス社会に生きてゆくには、フランスの文化を身につけるしかないのです。勉強してほしい。いまの境遇から抜けだすには勉強しかないのです」と語り、生徒たちは神妙に聞くのである。

エピローグは先生の埋葬。「全国の女生徒がスカートをはく日を設けてほしい」(スカートの女子を「売春婦」と呼んでからかうな)というアジャーニ先生の願いに応え、女生徒たちはスカートで墓に行く。

郊外団地の空き地には勉強もしない、仕事もない移民の子たちが暇をもてあまし、たむろしている。なぜ、そこから抜け出そうとしないのか?

保守的な人に言わせれば、ブラブラしていても食べて行ける社会保障制度があるからだと言うだろう。教育はタダ、医療は充実している上、がん、アルツハイマー、躁うつ病など治りにくい病気は薬も入院も一切タダ。低所得で子供が4-5人いれば十数万円の家族手当が貰える。ヨーロッパ一の福祉国家フランスだ。

共和党の党首は、暴動で逮捕された子の親には家族手当を出すのをやめようと提案していた。フランスのサラリーマンとしては、「高い税金を取られ、その金が移民の福祉に使われたうえ、その子たちにバス、学校、市役所を焼き討ちされるとは!」「あいつらさえいなければ!」という気持ちになるのも分からないではない。

でもフレデリックは、政府のもう一つの誤りを指摘する。

1970年代に、政府は脱工業化をしようと思いついた。「工場で物を作るのはもう古い。フランスのような偉大な国は、サービス産業によって世界をリードするのだ」と、現実を知らない秀才どもが、頭の中だけで計画を立てて、工場をつぶしてしまった。この近くにはシトロエンの工場があったから(いまシトロエン公園になっている)、労働者が大勢住んでいたのに。

フレデリックの言うとおり、1975年からこれまでに200万人の工場労働が失われた。学歴が低くても誇りを持って働ける職場が消えてなくなったのだ。

対照的なのが、工業を保護したドイツである。高等教育に進まない若者のために職業教育を準備し、技能を身につけた若者には工場や工房が待っている。

コロナのせいでフランスを留守にしていたこの3年半に、ギスギスした空気がいたるところにたれこめ、フランス人は窒息しそうな悩ましさを感じているように見える。

患者が医者に暴力をふるう、市の政策が気に入らないからと、市民が市長の家に放火する、客が店員を罵倒する……皆がいらいらし、怒りと暴力が日常化してしまった。(ルーブル美術館の入口に「職員への礼儀をわきまえてください」と張り紙がしてあった。スタッフがなぐられでもしたのだろうか?)フランス人にも移民にも苛立ちと怨念が蓄積し、圧力が限界を越え、小さな爆発大きな爆発を繰り返すほかないのがいまの社会の姿なのだろうか?

イスラム、キリスト教、ユダヤ教の3人の聖職者が暴動に対し共同で声明を出し、こんな診断を下している。

これらの出来事は、<文明破壊>という言葉では不十分。<人間性破壊>である。もはや暴力以外に何もない、私たちの間にこれほどの亀裂を許容するとき、私たちの人間性はどこに行ってしまったのか。

放火と略奪の光景を前に、私たちは救いを求める若者たちの呼び声を聞き取らないわけには行かない。それは見捨てられた不安の叫び。肉体的に見捨てられ、教育面で見捨てられ、愛情、道徳、知識、精神のすべてにおいて見捨てられ、苦悩する若者たちは、<太古の部族祭儀>に駆り立てられたのである……

フランス警察が、植民地支配の精神構造を体現し続けるかぎり、暴動はまたすぐ起こるに違いない。しかし、ジョバール氏が言うように、たとえ警察がコミュニティー・ポリスを再開して、鎮圧政策を改めたとしても、警察だけで解決できることではない。教育、雇用、若者への福祉支援など社会全体の改革が必要だ。<植民地性>を拭い去り、社会を浄化する<回心>が求められているのかもしれない。脱植民地化の道はまだまだ先が長いのである。

(2023/8/15)