鳥公園#16「ヨブ呼んでるよ -Hey God, Job’s calling you!-」(2/2)|田中 里奈

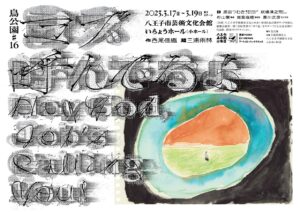

鳥公園#16「ヨブ呼んでるよ -Hey God, Job’s calling you!-」

鳥公園#16「ヨブ呼んでるよ -Hey God, Job’s calling you!-」

八王子市芸術文化会館 いちょうホール(小ホール)

[公演]2023年3月17日~19日(鑑賞日:3月19日)

https://bird-park.com/works/16/

Torikouen #16, “Hey God, Job’s calling you!”

Icho Hall, Hachioji City Art & Cultural Hall

March 17-19, 2023 (Date of visit: March 19)

Text by 田中 里奈(Rina Tanaka)

→Creatives and Staffs in English

作=西尾佳織(鳥公園)

演出=三浦雨林(鳥公園アソシエイトアーティスト/隣屋/青年団)

出演=原田つむぎ(東京デスロック/ヌトミック) 、秋場清之(情熱のフラミンゴ)、 杉山賢(隣屋)、 能島瑞穂(青年団) 、黒川武彦(モメラス)、〈声の出演〉松浦みる

演奏=恒吉泰侑

スタッフ

美術=北林みなみ、中村友美

音楽ディレクション=恒吉泰侑、三浦雨林

照明=中山奈美

音響=櫻内憧海(お布団/青年団)

衣裳=永瀬泰生(隣屋)

舞台監督=鐘築隼

宣伝美術=鈴木哲生

制作=合同会社syuzʼgen[谷陽歩、大川智史、水戸安祐美]、演劇ネットワークぱちぱち、鳥公園お盆部[五藤真、奥田安奈]

制作アシスタント=影山千遥(演劇ネットワークぱちぱち)

演劇のための長くてゆるやかなアーティスト・イン・レジデンス「八王子と鳥公園の一年目」(公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団)

プロデューサー=米倉楽(事業部長) ディレクター=荻山恭規(主事)www.hachiojibunka.or.jp/play/yuru-air

製作=鳥公園

主催=公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団

助成=令和4年度 文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業) 独立行政法人日本芸術文化振興会

—————-

→鳥公園#16「ヨブ呼んでるよ -Hey God, Job’s calling you!-」(1/2)

演劇におけるフラッシュバックの表現

ところで、今回の公演には、攻撃的な表現のみならずフラッシュバックの場面もある旨が事前に告知されていた。鑑賞に当たっての注意事項と相談先は公式ホームページやSNS10を通じてていねいに共有され、開演前のアナウンスでも改めて注意喚起が行なわれていた。

ちなみにフラッシュバックと言うと、ドラマに出てくるような、急に叫んだり体を丸めたりするものを想像するかもしれない。実際には、フラッシュバックはあたかもトラウマを体験した頃に自分の心だけがタイムスリップしたかのように、当時の恐怖や動揺を一人称視点で鮮明に体感することを指す(トラウマ的記憶を思い出すとき、しばしば自分が出来事を外から眺めているような離人感に陥るのと対照的だ)。だから、フラッシュバック(を耐える時)の様相は人それぞれだし、発作を誘発するトリガーも千差万別である。

暴力やそれによる精神的ダメージを扱った演劇は日本でもわりと多いが、それを被治療者が観る可能性を顧慮して先手を打っておくケースは多くない。むしろ、暴力の場面はドラマを盛り上げるための見せ場に使われがちである。わざとらしい演技や演出を伴って、その題材に対する作り手の解像度の低さを露呈させることもしばしばある。

いちいち傷ついていてはどんなメディアも見られなくなる。そう割り切っていても、そういうものに出くわしてしまった時の不快さはどうしてもぬぐえない。その不快さは、(あくまでも筆者の場合だが)自分と近しい記憶を良いように改竄されて消費されることへの怒りだけではない。どんなにことばを尽くしても他人にシェアすることのできない体験を自分だけが抱えていたくない、このどうにも語り切れない苛立ちを誰かに解消してほしい、という身勝手な願いを、土足で踏み荒らされたことへの憤りである。

上演中、希帆は何度も「語ることに失敗」11する。それは(作中での彼女への手の差し伸べ方には賛否あるだろうが)彼女に救いの手を差し伸べようとする周囲を苛立たせる。トラウマ被害の渦中にありながらそれを俯瞰して、他者にわかりやすく、助けてもらいやすい形に整理して示すことの困難さひとつを取っても、ドラマの短い尺でその表現がどこまで可能で、観客はそれにどこまで付き合えるのか。いかなる表現においても同様の問いは付きまとうだろうが、紋切り型のトラウマ表象では毀れてしまうものをどう扱うのかという問いは残る。

トラウマ再現的な演劇とその問題

他方、トラウマ体験をほとんど直に舞台に上げるような再現的演劇の問題は、アフガニスタン人権民主主義連盟(AHRDO)によるフォーラムシアター『修復不能(Infinite Incompleteness)』(2010)をめぐるトークイベントで議論されていた通りだ12。紛争の続くアフガニスタンにおける主要な四民族の男女の体験談に基づく同作の台本を手掛けたヤルマー・ホルヘ・ジョーフリ=アイヒホルン曰く、トラウマ化した記憶を無理やり引きずり起こすことは、俳優と観客の双方に多大な精神的負担を強いる。そこで焦点となるのは、トラウマ再現的な演劇の責任の所在だ。

その関連で思い出したのが、ベラルーシ・フリー・シアターとマリヤ・アリョーヒナ(Pussy Riot)によるドキュメンタリー・ダンス・パフォーマンス『燃えている扉(Burning Doors)』(2016)だ。この作品には、ロシアでアーティストたちが実際に経験した刑務所での虐待の経験を舞台上でロールプレイする場面がある。

2017年、アリョーヒナは『Daily Beast』の取材に応えて、作中におけるトラウマの追体験について次のように説明していた。

これまで公に明かされていなかった自分の体験を観客に伝えたかったのです。[…]しかしそれは、単にその経験を示すだけに留まりません。何度も繰り返しますが、自分ひとりで追体験せず、シェアすること。これがこの作品で重要な点です。13

すなわち、『燃えている扉』におけるトラウマの再現は、本来ひとりで孤独に追体験するしかないはずのフラッシュバックに他者をあえて巻き込もうとする。その「計算された挑発性」14は、ロシアにおける政治犯虐待のことを、一当事者から国際的な観客に向けて抗議するための、最も過激な一方法として——『燃えている扉』は2017年の世界演劇祭で上演されていた——機能しているようにみえた。

だが実のところ、観客の立場でこれを観た筆者自身は『燃えている扉』の手法に懐疑的であった。なぜなら、その表現はあまりにも暴力的すぎて、眼前で起こっている他者のトラウマをシェアする間もなく、自分の主観的な記憶のフラッシュバックに引きずり込まれてしまったからだ。あるいは、非経験者がこれを観た場合、共有された体験をシェアしきれず、「かわいそう」な他人事として消費してしまうか、さもなくばパフォーマンス作品としての出来ばかりに注目してしまう危険性もあっただろう。いずれの場合においても、演劇という枠組みの中でそれを観る限り、観客は「終演後に日常に帰れる」という安全圏の中に留まっているのだ15。

ただしこのことは、観客のせいというよりも、劇場の根本的な仕組みに因るものであることを忘れてはならない。演出家でアーティストの高山明は、ギリシア悲劇やブレヒト教育劇と対比して、(特にドイツにおける)現代演劇が社会に議論の場を提供する責務を負うと広く理解されているにもかかわらず、そこに欺瞞が生じていると批判している。

誰もが知っている社会問題が取り上げられ、「問題」として舞台に固定され、わざわざ劇場に来てものを考えようとする良識ある観客に提示される。[…]既知の社会問題をみんなで確認する作業は人を気持ちよく深刻にさせるし、[…]われわれは社会問題に対して無関心では無いのだ、という連帯感も得られる。そして観客は、作家や作品の政治的妥当性をチェックし、その正しさに自分を同化して安堵する。[…]こうして、社会問題も観客も劇場で去勢されていくのだ。そこに「世界を苦しみの側から理解する」チャンスはない16。

言うなれば、社会問題を扱った演劇は、社会問題や当事者の語りを皆で効率よく〈わかる〉ためのものとして消費されてしまいがちだ、ということだ。そこでは、問題をどのように(観客が問題を正しく理解できるように)語るのかが重要なのであって、少なくとも上演の間だけでも、観客一人ひとりが問題(とそこに付随するさまざまな割り切れなさ)に向き合うことは想定されていない。このような構造の中では、劇場がマジョリティ同士の交流の場にしかなりえないことも無理からぬことだろう。

失われた想像力の先へ

政治思想研究者の李静和は、人間の想像力について、ウニという海洋生物の生み出す棘を引き合いに出して、「人間の想像力というのは、内側にこの針を半分の五センチ入れて、外側に半分の五センチを入れて、これ[の長さ]が一緒じゃないと想像力が働かない」と述べている17。そのうえで、針を外に伸ばし、内側に入ってくる針を途中で切ることを学習して生き延びてきた人々と、環境的にそうすることの叶わなかった人々との間に、圧倒的な断絶があることを指摘する。

自分の身を守るために、想像しすぎないように適切な距離を保ち、割り切って言語化して、日常へ戻っていく。棘に自らを刺し貫かせないことで、自分の痛みに向かう力を失っていく。そのことが引き起こすのは、演劇における消費の構造の再生産であり、それに加担しながら自らを擦り減らしていくことに他ならない。

今日における芸術活動——ここでは鑑賞を連想しているが、制作やディストリビュート、キュレーションにも関わる問題だと筆者は認識する——を改めて考えてみたとき18、〈ただの観客ぽっちが上演に関わる術は消費者としての行動しか残されていない〉と信じることがもっともらしく感じられる「再帰的無能感」19が、そうではないオルタナティヴな関わり方を自力で模索する時間的・精神的・経済的余裕のほとんど失われた現状によって、ますます強化されている。現状がそうなってしまっていることの原因を個々人ではなく社会的構造に見出したうえで、個人のレベルでどうしたいのか、何ができるのかを考える、そういう想像力を働かせることに、可変性へのささやかな望みがある。それをきれいごととして切り捨てず、即座に決定版の解決策が出てこないことに苛立ちながら、なんとかなだめすかして続けていくことの途方もなさの先に、芸術が分断を加速させない別のあり方があるのだろうか。

『ヨブ呼んでるよ -Hey God, Job’s calling you!-』では、フラッシュバックによって希帆がいまこの瞬間に追体験しているトラウマ的体験を舞台上で再現するのではなく、希帆がフラッシュバックを自ら宥めるその様を、原田つぐみが舞台上で演じる。その手法によって、観客が一人称視点でそれを追体験することを阻んでいる。歌を口ずさんだり、自分の体をさすったりすることが、希帆に失われてしまった〈私〉の感覚を取り戻す行為であるとすれば、それは〈私〉が客観的に見ることの叶わない〈私〉の体とインタラクトする「ひとりの時間」にほかならず、そこに観客が共在していることの不思議さの方に注意が向く。

たかをのように無遠慮に体に触れようとせず、その長く、テンポの悪い儀式を、文字通り見守る行為を通じて、観客は本来共有不可能であったはずの希帆の「ひとりの時間」を共有する。そこに生ずるのは、「向き合う」という、真向いの二者に対立と緊張を煽る関係ではない。勝手に同調し、同情したがる横座りの関係でもない。それが劇中の希帆を救うわけでも、それを見ている筆者を救ってくれるわけでもない。そのことがある種の救いであるように思われる。

(2023/4/15)

—————-

- 鳥公園の公式Twitterアカウントでは、観劇前に注意事項の案内を必ず確認する旨の通知が複数回あった。

- 小松原織香『当事者は嘘をつく』筑摩書房、2022年。

- 日本演出者協会 戯曲リーディング『修復不能』&シアタートーク、東京芸術劇場シンフォニースペース、2016年7月24日。

- Lizzie Crocker, “She’s in Pussy Riot. He’s on the Far Right: How Maria Alyokhina and Dmitry Enteo Fell in Love,” The Daily Beast, October 16, 2017. Japanese translation mine.

- Catherine Zou Yi, “Pussy Riot is No ‘Riot Grrl’: How Western Media Misinterpreted Russian Protest Culture, 2012-2015,” The Yale Review of International Studies, Acheson Issue, Vol. 11.

- 本稿ではトラウマ再現的演劇への俳優の側からの関与について触れないが、舞台上でトラウマの追体験という演技をする俳優には、それが演技であったとしても大きな負担がかかることは、ミュージカル『カラー・パープル(The Color Purple)』(2005)のブロードウェイ・リバイバル版(2015)で主役を演じたシンシア・エリヴォが2017年の「MAKERS Conference」で具体的に語っている:「400回を超えると少しずつそれが肌に馴染んできて[…]舞台上の罵声がまるで現実のように聞こえてくる」(2017 MAKERS Conference in Rancho Palos Verdes, Calif, February 6-8, 2017)。

- 高山明『テアトロン』河出書房新社、2021年、pp. 65-6。

- 李静和・鵜飼哲、対談「においを伝える言葉、そして言葉なき人びと」『文藝』1998年春号。李静和『求めの政治学』(2004年、岩波書店)再録。

- 芸術活動における責任の実践については、直近の拙論考のいくつかを参照した。例えば:「過去をどうやって上演するか――メルドーと田中泯」(『メルキュール・デザール』vol. 90、2023年3月)、「『no plan in duty』:オルタナティヴな場としてのPARAでの上演をめぐって」(『悲劇喜劇』vol. 819、pp. 70-71)、「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022」全プログラム発表記者会見(『メルキュール・デザール』vol. 83、2022年8月)、「無害化された問題にあっかんべーする岡田利規」(『メルキュール・デザール』vol. 75、2021年12月)。

- Mark Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, Zero Books, 2009.

Written by Kaori Nishio (Torikouen)

Directed by Urin Miura (Torikouen Associate Artist/Tonali-ya/Seinen-dan)

Cast:

Tsumugi Harada (Tokyo Death Rock/Nutmic), Kiyoyuki Akiba (Passion of Flamingo), Ken Sugiyama (Tonali-ya), Mizuho Nojima (Seinen-dan), Takehiko Kurokawa (Momeraths), Miru Matsuura [Voice only]

Music: Yasuyuki Tsuneyoshi

Staff:

Stage design: Minami Kitabayashi, Tomomi Nakamura

Music direction: Yasuyuki Tsuneyoshi, Urin Miura

Lighting design: Nami Nakayama

Sound design: Shomi Sakurauchi (Offton/Seinen-dan)

Costume design: Taiki Nagase (Tonali-ya)

Stage Management: Hayato Kanetsuki

Promotion design: Tezzo Suzuki

Presented by Syuz’gen LLC. (Akiho Tani, Satoshi Okawa, Ayumi Mito), Theater Network Pachipachi, Torikouen Obon-bu (Makoto Goto, Anna Okuda)

Production assistant: Chiharu Kageyama (Theater Network Pachipachi)

A long and loose artist in residence for drama “The First Year of Hachioji and Torikouen” (Hachioji College Community & Culture Fureai Foundation)

www.hachiojibunka.or.jp/play/yuru-air

Production: Torikouen

Organized by Hachioji College Community & Culture Fureai Foundation

Sponsored by the Agency for Cultural Affairs, the Japan Arts Council