生活三分|Transcribing Rare Books in Seikado|葉純芳

Transcribing Rare Books in Seikado

Text by 葉純芳(YEH CHUN FANG)

Translated by 喬秀岩(Chʻiao Hsiuyen)

>>> 中国語版

十五年ばかり前だが、東大で教えていた夫が「三島海雲記念財団」の研究助成を受けることになった。夫は、その頃はまだ研究者仲間の関係であった私を共同研究者として、楊復『儀禮經傳通解續卷祭禮』を研究する計画を立てていた。かくして、2008年11月私は東京にやって来た。

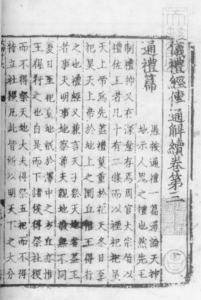

『儀禮經傳通解續卷祭禮』は、宋の朱熹の弟子である楊復が、先生が果たせなかった希望を実現させるべく、十数年の時間をかけて編纂したものである。清代以来、大抵の場合、この書は現在普通に見られる朱熹の高弟黃榦が編集した『儀禮經傳通解續・祭禮』と混同されてきた。現在の所、所在が確認されているのは静嘉堂に有る殘卷(全十四卷中二卷を欠き、それ以外の巻にも欠葉が有る)のみ。清末には陸心源の皕宋樓に収められていたが、民國初期に、陸氏所蔵のその他の宋元版などと一緒に日本の三菱商會の岩崎彌之助氏に売却された。岩崎氏は、これらの書籍を、自ら創設した「静嘉堂文庫」に収蔵した。

当初の計画では、数日の時間で静嘉堂から複写を入手し、そのテキストを整理して内容を研究するつもりであったが、宋元版は特別扱いで、文庫の規定により、マイクロフィルムが有るにもかかわらず、複写も撮影も不可で、マイクロフィルムリーダーで見ながら書き写すしかない、と知らされた。私の滞在期間は三か月しかなかったから、何とか必死に書写し終えるしかなかった。

文庫が閲覧者を受け容れるのは火曜から金曜だけで、午前十時開館、午後四時二十分に閉館した。私たちは、毎日十時に入口の前で館員が扉を開けるのを待ち、閲覧室に一台だけ有るマイクロフィルムリーダーの前に並んで座り、持参した四百字原稿用紙を取り出して、一人が右半分を、もう一人が左半分を、書影の字詰めそのままに書き写した。書写の際に、目が移って一行飛ばしてしまったり、字を抜かしてしまったりするのは、よく有ることだが、三か月後には夫は北京大に、私は台湾に戻って整理を続けなければならず、校正の為に静嘉堂に戻ってくる機会も無いかもしれないので、原本の字詰めをきちんと維持して書写した。一日中、殆ど会話することもなかった。書写に行けない日は、東大の夫の研究室で書写した原稿を整理し、パソコン入力した。初めて夫の研究室で原稿の整理をした時、窓の外でガァガァと不思議な音がし、見ると向かいの建物でカラスの群れが、会話でもしているかのように、我も我もと鳴き声を上げていたので、びっくりした。台湾では、群れどころか、一羽のカラスを見ることも珍しく、昔の人はカラスは不吉だと考えていた。それが、日本では至る所をカラスが飛び回っていたから、驚いたのも無理は無いだろう。最近何年か、夫と一緒に日本に定住するようになって、私も漸くカラスが居る日常に慣れてきた。

文庫が閲覧者を受け容れるのは火曜から金曜だけで、午前十時開館、午後四時二十分に閉館した。私たちは、毎日十時に入口の前で館員が扉を開けるのを待ち、閲覧室に一台だけ有るマイクロフィルムリーダーの前に並んで座り、持参した四百字原稿用紙を取り出して、一人が右半分を、もう一人が左半分を、書影の字詰めそのままに書き写した。書写の際に、目が移って一行飛ばしてしまったり、字を抜かしてしまったりするのは、よく有ることだが、三か月後には夫は北京大に、私は台湾に戻って整理を続けなければならず、校正の為に静嘉堂に戻ってくる機会も無いかもしれないので、原本の字詰めをきちんと維持して書写した。一日中、殆ど会話することもなかった。書写に行けない日は、東大の夫の研究室で書写した原稿を整理し、パソコン入力した。初めて夫の研究室で原稿の整理をした時、窓の外でガァガァと不思議な音がし、見ると向かいの建物でカラスの群れが、会話でもしているかのように、我も我もと鳴き声を上げていたので、びっくりした。台湾では、群れどころか、一羽のカラスを見ることも珍しく、昔の人はカラスは不吉だと考えていた。それが、日本では至る所をカラスが飛び回っていたから、驚いたのも無理は無いだろう。最近何年か、夫と一緒に日本に定住するようになって、私も漸くカラスが居る日常に慣れてきた。

私は静嘉堂文庫の建物が好きだ。有名な建築家櫻井小太郎氏の設計で、1924年に完成したイギリス風の二階建て。一階左側は事務室で、右側が閲覧室。二階が書庫。閲覧室は小さ目で、大きな机が一つと小さな机が二つ有り、六名から八名ぐらいまでは閲覧できる。他に、私たちが三か月使ったマイクロフィルムリーダーの机と、もう一つ小テーブルが有って、毛筆で「食卓」と書いた木の札が立っている。書写に疲れると、木材で内装されたガラス窓から庭の池や樹木を眺めた。その安らかさは、ここで仕事をする館員が羨ましいと、私に思わせるのに十分だった。

読者の相手をしてくれたのは館員のZさんとCさん。初めは、お二人とも他の閲覧者と同様の態度で私たちに接していたが、やがて、毎回開館時間丁度に来て、おしゃべりもせず、ひたすら筆写していた我々は、資料の複写申請を済ませて帰っていく多くの読者とはちょっと違う、と思われたのかもしれない。私たちには大変に親切にして下さり、私たち二人だけを閲覧室に残して筆写させてくれただけでなく、お昼近くにはお茶を出して頂いたり、「手が疲れるでしょう?」「目が疲れませんか?」などと声をかけて下さることもあった。閲覧室に入ると、マイクロフィルムリーダーに『祭礼』のフィルムが既にセットされていたことも有った。

静嘉堂文庫の所在地は、岩崎家の墓園でもあり、一帯に人の往来は殆ど無い。従って、付近に昼食を摂れるような店も無いから、ここで一日閲覧しようという読者は、弁当か握り飯を持参する。「食卓」は、そのような読者の為に設置されている。貴重な資料に対する敬意と、時間が非常に限られていることから、私たちは昼食を摂らないことにしていた。そうは言っても、私は仙人にはなれそうもなく、寒い冬のことでもあり、お腹が空いて仕方がなかった。朝八時過ぎに食べるコンビニのおにぎりでは、お昼近くまでしかお腹が持たない。時間通りに三度の食事を摂る習慣の私は、お昼時になると、いつも「マッチ売りの少女」のように、頭の中で何度もマッチを擦って、様々な食べ物が目の前に現れることを夢見た。毎日四時半に静嘉堂を出ると、夫は何が食べたいか聞いてくれたものだが、飢えと寒さに震える私にとっては、食べる物が有りさえすれば、何でもご馳走だった。

春日通りの東大脇の琳瑯閣書店の近くにあった「華城」という中華料理屋が、毎週金曜日に私たちが一週間の仕事収めをする場所だった。夫は、自分が大学生だった頃から有る店だが、入って食事をしたのは就職してからだと言っていた。外観も内装も簡単な作りの中華料理屋だったが、料理はしっかりとまともなものだった。夜の「華城」は客が少なく、偶に来る客は殆どが年齢高めの常連と見えた。背が高く痩せ型のコックが店の主人だが、基本的にずっと厨房に居て、客席には殆ど姿を見せない。店頭で接客をする中年の婦人は、店主を「老馬」と呼んでいて、夫婦かもしれないと思っていたが(訳注:「老馬」は「馬さん」だが、他人の姓氏に「老」を付けて呼ぶのは、親密な関係であることを示す。又、漢族は夫婦別姓が基本。)、何度か食事をしてから、偶然の会話の中で、婦人はただのアルバイトであることが分かった。2008年の暮れ、私たちが仕事を終えて「華城」に来ると、意外にも多くの客が入っており、ほぼ全てのテーブルが埋まっていた。アルバイトの婦人は、店主が七十過ぎで、もう仕事が辛くなり、後を継ぐ人間も居ないので、店仕舞いをするのだ、と教えてくれた。「こんなにお客さんが居るのに、店仕舞いは勿体ないね」と言うと、婦人は、客が多くなって、目の回る忙しさが続いていることに対する不満をぶちまけるかのように、こう言った:「勿体ないなんて事ない。これは『迴光返照(訳注:日没の一瞬空が明るく輝くことから転じて、瀕死の人間が一瞬の元気を取り戻すことを言う)』っていうヤツよ。店仕舞いだと聞いてやって来ているだけで、普段は顔も見せない客ばかりだよ。」

十一月下旬、私が東京に来て一か月も経たない頃、夫は台湾の学会に出かけていった。僅か数日のことだが、私にとっては大きなチャレンジだった。台湾で日本語を少し勉強していたとは言え、聞いたり話したりする能力はあまり無い。その数日間は、使うかもしれない文を、夜の中に何度も繰り返して練習した。昼食は摂らないという約束もずっと守った。四時半に静嘉堂を離れると、歩きながらも頭の中は何を食べようかということで一杯だったが、会話をする勇気が無いので、結局はコンビニのお世話になった。ただ、一度だけ、夫が台湾でおいしいものをご馳走になっていると言っていたことを思い出し、自分は毎日コンビニか、と悔しい気がして、「華城」でたらふく食べることにした。婦人が最後にサービスの杏仁豆腐を持ってきた時には、私は堪忍してくれとばかり手を振って、「もう食べられません」と言った。その時の婦人の表情は、まるで「それ見たことか。一人で二人分の料理を注文したら、食べきれないのは当然だ」と言っているかのようであった。

夫が東京に戻って来た時は、台湾の学会で合流した北京大歴史系教授の陳先生ご夫妻と一緒だった。陳先生ご夫妻は東京に一か月滞在される予定だった。ご夫妻のおかげで、十二月からは、静嘉堂が休みの時、我々も研究室で資料整理をする他に、ご一緒に後楽園・浅草寺・鎌倉・江之島等を訪れることもできた。

2009年1月末、台湾に帰る前の最後の一回静嘉堂を訪れた際には、文庫のご厚意で、原本を出して頂き、私たちが書写したものと照合することができた。Cさんが十五冊の『儀禮經傳通解續卷祭禮』を載せた木製のお盆を持って閲覧室に入って来られた時、私たちは興奮する気持ちをじっとこらえた。Cさんは、静嘉堂で仕事をして二十年になるが、この本を閲覧した人は居ない、と言われた。三か月の間、雨にも負けず風にも負けず通い続けて書写した我々も、静嘉堂始まって以来初めてかもしれない、とも。閲覧室は写真撮影禁止だが、その日は例外としてお許し頂き、ZさんCさんと私たちと一緒の記念写真を撮らせて頂いた。

1936年に阿部吉雄先生が『東方文化学院東京研究所経部礼類善本述略』という文章を発表されてから、この本を見に来た人は居なかったのかもしれず、私たちが書写するまで七十二年が経過した。私たちは二年以上の時間をかけて入力整理と標点加工を行い、関連資料を集めて解題を書いた。その間も、二度静嘉堂を訪ねて書写原稿の疑問点を確認し、2012年にようやく『楊復再修儀禮經傳通解續卷祭禮』三冊が出版できた。

昨年、Cさんも静嘉堂文庫を定年退職された。噂では、Cさん退職後、文庫の閲覧申請にはそれまでより厳しい制限が課されているという。私たちのように、館員さんに親切にしてもらい、冬の閲覧室では熱いお茶を飲めたというのは、既に昔話なのだろう。当時、閲覧室には和綴じの記録簿が有り、私たちも毎日そこに署名していた。数十年後に静嘉堂文庫の文庫史が編纂されるとしたら、私たちの体験が歴史の一部分として書き入れられるようなことも有るだろうか?

(2023/3/15)

———————————————————–

葉純芳(YEH CHUN FANG)

1969年台湾台北生まれ。台湾東呉大学中国文学系博士卒業。東呉大学、台湾大学中文系非常勤助理教授、北京大学歴史学系副教授を経て、現在鋭意休養中。著書は『中国経学史大綱』(北京大出版社)、『学術史読書記』『文献学読書記』(合著。三聯書店)など。