評論|過去をどうやって上演するか――メルドーと田中泯(その1)|田中 里奈

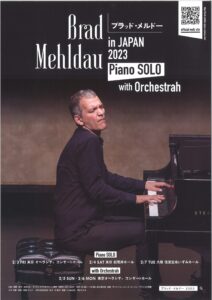

「ブラッド・メルドー in Japan 2023 ピアノソロ」

「ブラッド・メルドー in Japan 2023 ピアノソロ」

住友生命いずみホール、2023年2月7日(鑑賞日:2月7日)

主催・招聘・制作:サンライズプロモーション東京

“Brad Mehldau in Japan 2023 Piano Solo”

Sumitomolife Izumi Hall, February 7, 2023

by Sunrise Promotion Tokyo

https://brad-mehldau-japan.srptokyo.com/

Text by 田中 里奈(Rina Tanaka)

——————–

評論|過去をどうやって上演するか――メルドーと田中泯(その2)→

日を空けずに観た2本の芝居が、まったく異なるジャンルであったにもかかわらず、思わぬ形で密接にリンクしているように感じられることがある。本稿で取り上げるブラッド・メルドーのピアノソロと田中泯のパフォーマンスは、1960~70年代に生まれた過去の作品(に付随する記憶)の継承または引き受けに対して——そうすることが今日ますます困難になりつつあるにもかかわらず——、それぞれに大きな示唆を伴った試みをしており、それを相互につなげて考えたく、通底したテーマの評としていったん書いた。

だが、書き出すとどうしても長くなった。なので、それぞれの公演評として独立して読むことのできるように構成した。1ページ目ではメルドーのピアノソロについて述べる。田中泯「『朗読とオドリ』試演1」評を先に読まれる場合には、右上からジャンプしてほしい。

* * *

ブラッド・メルドー in Japan 2023——メルドーのビートルズを聴く

今日最も影響力のあるジャズ・ピアニストのひとりであるブラッド・メルドー。2019年5月(トリオおよびソロ公演、兵庫・東京の2都市ツアー)以来、実に4年ぶりの来日公演が、東京・大阪で行われた。個人的に、2022年7月の日本公演が中止になって残念に思っていたので、意外と早くに彼の来日が叶って嬉しい。

ポップスからロック、クラシックに現代音楽まで、横断的な活動を続けるメルドーだが、2023年2月には、(ボウイの「Life on Mars?」を除けば)ビートルズの楽曲を収録したアルバム『Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays The Beatles』(ノンサッチ・レコード)をリリースしている。今回の来日ツアーのプログラムは、このアルバムの曲が中心となった。

ポップスからロック、クラシックに現代音楽まで、横断的な活動を続けるメルドーだが、2023年2月には、(ボウイの「Life on Mars?」を除けば)ビートルズの楽曲を収録したアルバム『Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays The Beatles』(ノンサッチ・レコード)をリリースしている。今回の来日ツアーのプログラムは、このアルバムの曲が中心となった。

なお、メルドーはこれまでにもビートルズをしばしば演奏している。ライブを除くと、トリオ名義での「Blackbird」(1996年、『The Art of the Trio Vol. 1』収録)に遡るだろうか。ソロでも、『Largo』(2002年)ほかでやっているので、聴いたことのある人も多かろうと思う。

大阪公演では、アルバム収録の5曲に11曲を加えた計16曲が演奏された。メルドーが過去にカバー済みの楽曲——ニール・ヤングの「Old Man」(2000年、『Performing Neil Young’s Old Man』収録)や、レディオヘッドの「Little by Little」(2018年の仏でのコンサートを映像化、Arte)——だけでなく、メルドーのオリジナル曲も聞ける、贅沢なプログラムだ。

個人的には、コール・ポーターの「It’s All Right with Me」が入っていたことで、ジャズに連なる流れの中にポップ・ミュージックだけでなくブロードウェイ・ミュージカルもあることを改めて実感できたことが大きかった。ミュージカルにもリバイバル公演はあるし、過去作の楽曲をトリビュートしたミュージカルで懐かしいメロディに出くわすことはしばしばある(件の「It’s All Right with Me」も、初出は『Can-Can』(1953)だが、のちに『High Society』(1998)にトリビュートされている)。だが、ミュージカルの楽曲がビートルズのそれの隣でジャズのスタンダードとして息衝いているのをこうして目の当たりにすると、自分の視野の狭さを恥じ入る。所変われば品変わるではないけれど、「古典化」の伸びやかな拡がりを感じて、愉快でならない。

筆者がそう感じるのは、ブロードウェイ・ミュージカルにおける古典化が1940-50年代の黄金期に寄りすぎていて、(少なくとも研究者の間で)ミュージカルの正統がなかなかアップデートされにくい現状を苦々しく感じているからかもしれない。どんな形であれ、今日にミュージカルの古典とかかわるのであれば、旧き良きブロードウェイの輝かしいイメージの快さが当時のアメリカにおける創られたナショナル・アイデンティティと不可分であることに向き合わざるを得ないと、筆者は思うのだが1。

メルドーの凄まじいところは、誰もが知るヒット作品を、生まれた時代から完全に切り離してしまうのではなく、時代の内に取り残しておくのでもなく、むしろ、メルドー自身が『Blackbird』の持続低音を、バッハやブラームス、セロニアス・モンクのそれと比較して論じているように2、ビートルズ以前からジャンルを超えて続く、長い長い音楽の歴史から現在への連なりのもとに連れ出してみせることだ。しかも、その演奏が、音楽史を知ったうえでの知的な面白さに留まらず、肌感覚においても、とかく気持ち良く感じられることだ。

メルドーが鍵盤の上を隅から隅まで駆け巡り、聞き慣れたはずのビートルズの楽曲からどんどん展開していく。対位法に聴き入っていたら、過去の彼のバッハ解釈(『After Bach』、2018年)を彷彿とさせる、複雑で精確な技巧によって積み組まれた入れ子細工が無尽に開いていく。かと思えば、そこから軽快なリズムに乗ったグルービーなサウンドへと滑らかに観客を攫っていく。格式高いいずみホールで聴くことの違和感はまったくなく、だが同時に、クラシックのコンサートとは明らかに違った、ある種の打ち解けた雰囲気もまたたしかにある。ジャンルを超えて、正面から異種格闘に取り組んできたメルドーのこれまでの道行が、ある種の音楽史となって、演奏に惜しげなく表れたリサイタルと言えるのかもしれない。

ビートルズのカバーによるノスタルジー

もし、メルドーの演奏がビートルズを介して懐古主義に浸るものだけであったならば、この開かれた演奏空間は、後ろ向きの、あるいは空回りしたノスタルジーで満たされていただろう。ここで言いたいのは「メルドーはそうじゃなかった」という一点だけだ。

とはいえ、後ろ向きの、あるいは空回りしたノスタルジーについて確認するために、ポップ・ミュージック界におけるこの2つの懐古主義を、音楽界からの影響を少し遅れて受け取ってきたミュージカル界の視点を使って、ここでは考えてみたい。

1999年にABBAのヒットソングをトリビュートした『Mamma Mia!』が大成功して、いわゆるジュークボックス・ミュージカルが世界中で流行した。その後も、『We Will Rock You』(2002)や『Rock of Ages』(2005)といった作品が輸出され続けている。英米以外の国・地域でも、ローカルなポップスを再利用したジュークボックス・ミュージカルは単発的に生み出されはしたものの、国際市場にはなかなか届かなかった3。当たり前と言っちゃそれまでだが、英米の音楽市場を中心とした20世紀後半に世界に向けて発信された、いわゆる「洋楽」のヒットソングを参照することで、ミュージカルの主な観客層である中高年の青春にダイレクトアタックし、その作戦は見事奏功したのである。

それはさておき、ここまでの内容では、ジュークボックス・ミュージカルはあくまでも「自分の経験した青春の思い出」(だいたい美化が入る)の参照を駆使したマーケティング戦略に過ぎないように思われる。「昔は良かった」と感じるための、いわば〈後ろ向きのノスタルジア〉のための装置である。

だが、ジュークボックス・ミュージカルを消費するのは中高年とは限らない。むしろ、若い世代の参入を促し、彼らにも〈懐かしい〉と思わせるようなナラティブがそこに働いていることこそが、ジュークボックス・ミュージカルがここまでウケた秘訣であろう(そして、それは近年なぜかヒットした伝説的なミュージシャンの伝記「風」映画にも共通する)。

だが、ジュークボックス・ミュージカルを消費するのは中高年とは限らない。むしろ、若い世代の参入を促し、彼らにも〈懐かしい〉と思わせるようなナラティブがそこに働いていることこそが、ジュークボックス・ミュージカルがここまでウケた秘訣であろう(そして、それは近年なぜかヒットした伝説的なミュージシャンの伝記「風」映画にも共通する)。

ちなみに、『Mamma Mia!』は2008年に映画化したが、なぜか『ボヘミアン・ラプソディー』(2018)と一緒に「ミュージカル映画」の欄に入っていることがしばしばある。制作背景が違い過ぎるだろうと思うのだが、はたから見ればどれも「ミュージカル・フィルム」なんだろうなと思う。

実際のところ、ジュークボックス・ミュージカル群で参照されているのは、「誰の目にも懐かしく思われるように美化され、史実の諸々が漂白された形式的にノスタルジックな何か」であって、実際の個別的な思い出ではない。意図的にレトロになるように創り出された思い出の参照という手法自体は、フレデリック・ジェイムソンの「ノスタルジー・モード」4を引くまでもなく、古き良きウィーンを描いたオペレッタ映画を観れば明白である。形式的な模倣によるキッチュなノスタルジー作品の量産は、一見すると歴史を参照しているように見せかけておきながら、実際には時代錯誤的な沈溺を招き、現実逃避のための有効な手段となる。

ゆえに、今日にビートルズをカバーする行為は危うい。ビートルズを愛するファンの間における連帯の確認に留まっていたならば、まだ自閉的なコミュニティにおけるアイデンティティの再生産と強化という、細く長く続いていく同好会的な何かで済んでくれただろうが、現状はもっと質が悪い。彼らよりも若い世代が、自分たちの経験できなかった思い出を、インスタントなノスタルジーのパン粉でまぶしてリメイクし、何が懐かしいのかもよくわからないまま——まあ、「何が懐かしいの?」と思い出保持者に聞いたとして、「そんなものは経験しないとわからない」と一蹴されるか、個人的な思い出を団菊爺のごとく、語りに語られるのだろうが——懐かしく空虚に消費しかねないからだ。というよりも、現代のカルチャーは過去から現在への連続性を捨てて、レトロさを生み直し続けることに先鋭化してきた。現代はそれゆえに、マーク・フィッシャーの言うところの「失うことそのものが失われてしまった」5時代として、絶望的に立ち現れてくるほかない。

ゆえに、今日にビートルズをカバーする行為は危うい。ビートルズを愛するファンの間における連帯の確認に留まっていたならば、まだ自閉的なコミュニティにおけるアイデンティティの再生産と強化という、細く長く続いていく同好会的な何かで済んでくれただろうが、現状はもっと質が悪い。彼らよりも若い世代が、自分たちの経験できなかった思い出を、インスタントなノスタルジーのパン粉でまぶしてリメイクし、何が懐かしいのかもよくわからないまま——まあ、「何が懐かしいの?」と思い出保持者に聞いたとして、「そんなものは経験しないとわからない」と一蹴されるか、個人的な思い出を団菊爺のごとく、語りに語られるのだろうが——懐かしく空虚に消費しかねないからだ。というよりも、現代のカルチャーは過去から現在への連続性を捨てて、レトロさを生み直し続けることに先鋭化してきた。現代はそれゆえに、マーク・フィッシャーの言うところの「失うことそのものが失われてしまった」5時代として、絶望的に立ち現れてくるほかない。

だが、繰り返すが、メルドーの演奏は袋小路に陥ったノスタルジーではなく、自ら紡いだ音楽史の中にビートルズを編み入れることにより、今と昔を有機的につなぎうるものであった。ライブに居合わせた観客をも、その編綴のなかに紡ぎこんでしまうような。

……と、こんな風に考えが及んだのはつい先日のことだ。実際には、メルドーのライブの帰り道で、筆者は大満足しつつ、「ビートルズを聴き込んでいない筆者の印象なんか、めちゃくちゃ浅いだけではないか」と恥じ入りまくっていた。どうして私があのライブに居合わせてしまったんだ(もっと適任の人が聴くべきだったんじゃないか)とすら思っていた。括弧内については未だにそう思っている。

過去のものを現在にあらためて上演すること。その困難さは、それがある種のライフワークのようにならざるを得ず、しかも、演者と相対する観客の立場も、上演の場で不可欠の役割を帯びることに因する。後者に関しては、田中泯による「『朗読とオドリ』試演1」に非常に端的に現れていた。次頁からは同公演を参照しつつ、作り手と受け手の間の関係の成立について、考えをもう少し深めてみたい。

→評論|過去をどうやって上演するか――メルドーと田中泯(その2)へ続く

(2023/3/15)

—————-

- ブロードウェイ・ミュージカルの古典化に批判的な視点を投じた先行研究として、例えばJessica Sternfeld & Elizabeth L. Wollmanによる“After the ‘Golden Age’”(Histories of the Musical, Oxford University Press, 2018, pp. 177-198)や、Sissi Liuによる“Recanonizing ‘American’ Sound and Reinventing the Broadway Song Machine: Digital Musicology Futures of Broadway Musicals”(iBroadway, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 283-308)が挙げられる。

- “Jazz pianist Brad Mehldau shares his love of The Beatles on a new album,” National Public Radio, February 6, 2023.

- オーストリアのいわゆる「懐メロ」を用いたミュージカルについては、筆者が過去に書いたこちらの論文に詳しい。Rina Tanaka, “A Jukebox Musical, or an »Austro-Musical« ? – Cultural Memory in Localized Pop Music(al) I am from Austria (2017) –,”『西洋比較演劇研究』vol. 18, no. 1, 2019, pp. 1-20.

- Frederic Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, 1991.

- マーク・フィッシャー『わが人生の幽霊たち――うつ病、憑在論、失われた未来』五井健太郎訳、Pヴァイン、2019年。