西村朗 考・覚書(22)『星辰神楽』(1992)までの5年とは|丘山万里子

西村朗 考・覚書(22)『星辰神楽』(1992)までの5年とは

Notes on Akira Nishimura (22)『 SEISHIN- KAGURA』

Text by 丘山万里子( Mariko Okayama)

国立劇場演出室長・プロデューサーであった木戸敏郎(2011年木戸文右衛門の名を継承)は、1970年代から日本の伝統と現代を結ぶ創造領域で内外作曲家への委嘱、海外ツァー企画、音楽祭参加など華々しい活躍のかたわら、正倉院や遺跡出土古代楽器の考証と楽器の復元、あるいはシルクロードにまで及ぶ「始原楽器」研究など活動を広げ、その知見と行動力で今日に至るまで、音楽界に大きな影響を与え続けてきた。

筆者は2018年《日本音楽の流れII 琵琶》で正倉院琵琶の復元楽器を使用した平野一郎『胡絃乱聲(こげんらんじょう)』委嘱作初演を見聞したが、750年頃日本に渡来したこの琵琶の音色にユーラシア大地から大海原を渡って届く千三百年の風音を聴いた気がした。木戸の存在がこうした公演を今に可能にしたと改めて思う。

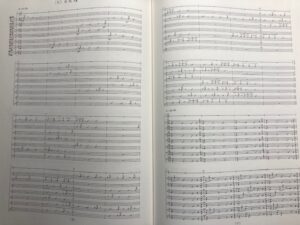

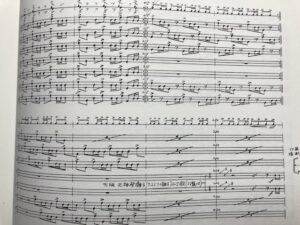

国立劇場委嘱による西村作品の4作中、『時の虹彩』(1987)『アワの歌』(1989)『時の陽炎』(1997)については既に触れたが、最後に『星辰神楽』(1992)に触れておこう。こちらは、第66回民俗芸能公演《日本の太鼓》のために作曲された8名の打楽器奏者による打楽器作品である。全3部構成。

Ⅰ 太陽讃 Ⅱ 太陰讃 Ⅲ 星辰讃

作曲者ノートによれば、

「日月星辰の神々に対し、五穀豊穣と、この世の生きとし生ける者の心身の浄化及び生命活力の増進を祈願する創作神楽であるが、作品中には仏教的な思想や中国古代の宇宙観、あるいはアジア各地の伝統音楽、祭礼楽等の音楽要素などもさまざまに織り込まれており、そうした意味では日本の伝統的な神楽の観念からはややはみ出したものと言うべきかもしれない。」1)

そもそも神楽とは神を勧請、悪霊を払い、長命を祈って新魂を得ようとする神事で、語源は神の依るところ「神座」(かむくら)が定説とされる。『古事記』『日本書紀』における天岩戸の神事の天鈿女命(あめのうずめのみこと)の舞や神がかりも神楽とされる。新嘗祭の前日の鎮魂祭はこの神楽の脈をひくと言う。2)

宮中の御神楽(みかぐら)と、民間に行われる里神楽に大別されるが、筆者の幼少期には正月などに家々の門口に獅子舞が来て、口をパクパクさせて踊るのが怖かった記憶がある。これも神楽の一つだが、もはや都会でそうした光景を見ることはない。

以前、訪れた伊勢神宮では御神楽(「倭舞」やまとまい)を見聞したことがあるが、4人の舞女が緋色の長袴に白い千早をつけ、五色の絹をつけた榊の枝を持ち、楽師の歌にあわせて舞うものであった。おっとり優雅な調べと舞で、楽器はよくわからなかったけれども(琴、笛、篳篥、笏拍子と神宮HPにはある)。

ちなみに西村は本作第Ⅲ部で幼少期の原体験たる大阪天満宮天神祭だんじり囃子の躍動感あふれるリズム・オスティナートを採用しているが、これについては後ほど触れよう。天神祭の神楽は以下で見られる。

音を聴く(イタリックは作曲者ノートより)。

楽器(十三絃箏を含む)とステージのレイアウトは以下。

Ⅰ ドン、と大太鼓が打ち込まれる。間合いは非常に長く、ステージなしの音だけだと「ん?」となるくらい。長短強弱合わせ108打だそうで、むろん除夜の鐘と同じ「108煩悩を解き、太陽の炎で浄化する」。背後に多少のさざめきというか雑音が微かに動く。「まず聴こえる木と竹の響きは、古代中国の五行思想にいう東の方位の象徴であり、太陽が東方に輝いていることを示している。」東方の浄化も示しているそうだが、基本は太陽の大太鼓が主導。

「やがて太陽は中天にいたり、世をあまねく照らし、万物はその力を得て響きはじめる。」

40小節目で十三絃箏が「無調音 低くにぶい音」で姿を見せ、色を添える。

その万物の響きだが、中国古代の楽器分類法「八音」に基づくそうで、この「八音」については前回『大日経』の《声字実相》で触れた通り。すなわち(鐘・磐・絃・管・土・木・笙・革)。

これが西村の楽器選択に対応、「金属のもの、木・竹のもの、糸、石、ガラス、土、鳥の声の擬音笛」で、例えば石は碁石2個(打ち合わせる)、ガラスはワイングラス5個(指でなぞる)、土は土鈴・土笛といったあんばい。なお、ワイングラスの響きは五行思想の「火」「磁」に対応し南の方位、金属は「西の方位の象徴であり、太陽が西に傾きつつあることを示す。」

53小節からのワイングラスの響きは何がし幻想的ではあるが、火、磁なのか....? 68小節からは小鳥たちがあちこちで鳴く(うぐいす、水小鳥、ほととぎす、もず、とんび、千鳥など、とされるが聴き分けられず、筆者にはふくろうもいるかに思えたり)。鳥は神々の使いで、「天と地あるいは精霊と人を結ぶ神聖な生き物として登場する」。

鳥が黙ると大太鼓が現れ、月の出現となるわけだ。

ともかく非常に穏やかな時間と風景。神様をお招きするのであるから、まずは静粛に、ということか。

Ⅱ 長胴太鼓ソロ

月のソロ楽章である。ヘリ(カド)打ち、鉄をこする(時計の逆回り)、膜打ち、などの指示があり、終盤に16小節間の即興演奏、最後は両バチでドドン。長胴太鼓については、鼓面が満月のようで、響の上でも舞楽の大太鼓と異なるので採用したとのこと。ポリ・リズム、ポリ・ビート(2:3、3:4、4:5)といった2声でのリズム奏出は「月が自然界の潮の満ちひきや人間の体内生理に与える影響、すなわち、月と地球を結ぶエネルギーのうねりを示そうとしたものである。」。

『太陽の臍』の太陽と大地の臍との間のエネルギーの波動を想起させる一文だが、ここでの音にそれを聴くのは筆者には難しい。

Ⅲ 締太鼓の軽みを伴う音でのアンサンブルが序。7人の奏者の打つ12の綾太鼓は星々とのこと。25小節9/8拍子から打点を揃えての主部第1節。以降は星々のリズムのディヴェルティメントで、彼がこれまで脳内レパートリーに仕込んだアジア各地の伝統音楽、祭礼楽などが次々に現れる。冒頭にはチャンダン(朝鮮半島の長短リズム)。先般『覡(KAMUNAGI)』(1992)で韓国シャーマン一行の打ち鳴らすリズム「クッコリ」に触れたが、同年の作であり、この頃の西村の興味、嗜好を物語ろう。

その後、リズム・アンサンブルを経て115小節4/4拍子の第2節がカノンで開始。これはインドの「ターラ」構造をヒントとしたそうだ。アクセントのズレは星々の瞬きとか。で、第3節155小節、お待たせケチャの登場となる。

が、ここで終わらぬ。「これがやりたかった!」と作曲家の有頂天が躍るのは、 215小節からの第3節だんじり囃子! この日本三大祭りに数えられるという大阪は天満宮での天神祭だんじり囃子を筆者は知らなかったが、とにかく自分の中で眠っていた何かが覚醒するような目覚ましさ。身体が勝手に反応してしまう。一貫して刻まれるリズムが「すっとこすっとこ、すっとこどっこい!」と聴こえてしまうのはなぜか(今どきの人にはわかるまいが)。

加えて二丁鉦(しょう)がたまらない。この煽りに、いやが上にも高まる興奮。だんじりの曳行が狭い道に差しかかると囃子もテンポを下げるのだが、このあたりはYouTubeで想像可能。ちなみに二丁鉦は神戸では半鐘を使用するとか。

大阪天神祭だんじり囃子と龍踊り

「太鼓と二丁鉦でこのリズムを打ち出し続けながら、大阪の町々を疾走する巨大な檀尻。作曲者は幼い頃、夢中でそのあとを追った。檀尻は疾走する宇宙山のように見えた。」

宇宙山のイメージは他でもない杉浦康平の図像で親しいが、幼い西村の脳に食い込んだ檀尻の姿や曳行とそれを追う彼の熱狂が、39歳のこの時、音となって噴き出したのである。まさに大阪の地と血! 思うに、作曲家としての西村は、実に幸福なひとだ。

龍の昇天たるクライマックスのち、「東方の木と西方の金属が響き合い、やがて再び舞楽左方の太陽の大太鼓が打ち鳴らされて、日の出とともに熱狂的に全曲を閉じる」。

筆者はこういう音楽を五行思想だの八音だので読み解こうとはあまり思わぬが、作曲者の「当て嵌め」は知った上で、最後に剥き出しになる「音狂」をこそ、これが西村であるな、と、楽しんだ次第。

* * *

振り返ってみる。

学生期に出会った小泉文夫を通して拓けた民族音楽の世界。

34歳(1987)『雅歌』『2台のピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』でヘテロフォニーの確立。杉浦康平、木戸敏郎との出会いから得た汎アジア世界観。

『太陽の臍』(1989)からの4部作『チェロ協奏曲』『永遠なる混沌の光の中へ』(1990)『ヴァイオリン、ピアノとオーケストラのための二重協奏曲“光の環”』(1991)。『星曼陀羅』そして上述『星辰神楽』(1992)。

西村は『雅歌』の翌1988年打楽器のための『瞑想のパドマ 』(紅蓮花)でそのドローン(持続)が生み出す倍音オーラに「音霊」的なものを感じ、インド音楽の完全4度や5度が「ナーダ・ブラフマー」(宇宙音)と呼ばれることを知った、と述べている。3)

前回、筆者は『アワの歌』(1989)で「言霊」「歌霊」に触れたが、「音霊」はすでにその前年にイメージされている。宇宙音もまた。

1990年前後のこの5年間に彼はその創作の基底となる全てを築き上げた、と筆者は考える。汎アジア世界が眼前に見え(それを彼は「アジアはあるんだということです」と、沼野雄司との対談『光の雅歌』で語っている)、それを音で描き出すこと。

それがこの5年間であり、以降はその発展と深化と言えようか。

さらにこの時期に決定的なのは、その後の彼の道筋を照らすことになる3人の人物との出会いである。音楽・レコードプロデューサー井阪紘(1988~)、全音楽譜出版社の田中明(1989~)、そして合唱団 OMP(現在「響」を中核とするアマチュア合唱団)を率いる栗山文昭(1990~)との出会いだ。

まず井阪。

井阪により初CD『ケチャ…彩色打楽…西村 朗 作品集/パーカッション・グループ 72』(1988)が世に出る。以降、CD制作、草津国際音楽祭での西村の仕事へと続き、この音楽祭での演奏家たちとの交流から生まれた多くの作品は次々井阪によってCD化された。一例はアルディッティSQで、既に第14回で述べている。西村は現在、遠山一行の後を受け、音楽監督となっている。

次に田中。1988年『2台のピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』が全音楽譜出版社より初版出版。翌年、西村と知り合った田中は、その作品を全音で継続出版することを約すことになる。

つまり、西村は作品の音源とスコアという二つのメディアを、ここで確保したのである。

次に栗山。こちらは第7回で『式子内親王の七つの歌』(1990)に触れているが、その後展開する栗山とのコンビの第一作かつ問題作である。

筆者はこの合唱作品に、それまでの器楽領域(邦楽も含む)で開拓したヘテロフォニーの全ての技法が集約されていることを指摘した。それは新しい扉だった。「20代の10年間、管弦楽曲、器楽曲の作曲に熱中し続けていた私にそれまで想像もしなかった合唱曲を書く喜びを教えてくださった栗山先生の恩」という彼の言葉をもう一度引いておく。

オペラ『紫苑物語』への手駒は、こうしてこの5年の間に出そろったのである。

筆者が西村を幸福な作曲家と呼ぶのは、人との出会いからその時々に必要な滋養を吸い取り、有効活用(?)する才を持つことも含む。

第7回で筆者は「出会いとは常に“時、至れり”の声だ…。」と述べているが、まさに彼は「時」の前髪を掴んで離さなかった。

そこに遠く、フィリピンに渡った実業家、彼の祖父を見る気がする。

何もかも、あの鴫野にあった、と。

* * *

さて、この時期までに彼がその足で立ち寄った土地をめぐってみよう。

1973年、大阪から東京へ。

1981年、初めての海外はグラーツ音楽祭。この時、安宿を転々としつつイタリア各地を巡る。吉村七重との出会いもこの時。

1984年、モントリオール音楽祭参加。

1986年、アジア作曲家連盟音楽祭で台北へ。アムステルダム「第1回日本音楽コンサート」に参加。

1988年、ユトレヒト、香港。

1989年、インドネシアの旅。

1990年、ウェリントン、オスロ、ケルン、フランクフルト。

1991年、ロンドン、グラスゴー、ベルファストを巡る。

1992年、北京、大連の旅。韓国「ソウルの春」音楽祭参加。

その2年後の1994年にインド、ワーラーナスィー(ベナレス)へ。

旅先で彼が何を見、何を聴き、何を想ったか。

西村は西欧に留学しなかった。

藝大での適応不全に、自らの道を探しつつ、西欧を、東アジアを歩いた。

小泉に学んだ民族音楽の地を、わずかでも自分の足で歩いてみた。

杉浦の見せた図像世界、木戸の示したシルクロードを、わずかでも自分の足で歩いてみた。

これらの旅が何をもたらしたか。CDや画像でなく、街々に、村々に、道々に、人々に。様々な暮らしの様々な人々の姿から、臭いから、音から、その五感での感受によって、自らの音宇宙を生み出す力を養うこと。

邦楽器関連作品は、西村の器楽とりわけ交響楽作品の偉容に隠れ、上演も、言及されることも少ない。だが、70年代からの現代邦楽創作の機運の昂まりと、邦楽器奏者、プロデューサーらとの出会いによって生み出されたこれらの作品群があってこそ、彼が「アジアはあるんだ」という認識に至ったであろうことを見落としてはなるまい。

ちなみに日本で一大ブームを巻き起こしたNHK制作『NHK特集 シルクロード』(1980年代前半と1988~1989年、毎月1回のシリーズ・ドキュメンタリー)もこの時期に重なる。爆発的人気となったテーマ作曲家喜多郎のアルバム『シルクロード・絲綢之路』『シルクロード・絲綢之路 II』は今なお、東方世界へと、あるいはゆえ知れぬ郷愁へと私たちをいざなう。寺社での夜のライトアップ、マッピングに流れる音楽はいまだに彼の作品であることが多い。

喜多郎は1970年代初め『ファー・イースト・ファミリー・バンド』のキーボード奏者だったが、レコーディングに訪れたヨーロッパでドイツのシンセサイザー奏者クラウス・シュルツェと出会い、シンセサイザー音楽へと踏み出す。1990年には、日本と世界の伝説の融合を試みた壮大なコンセプトアルバム『古事記』を発表している。

彼は1953年、西村と同年の生まれ。

異なる音響世界のそれぞれの音宇宙土台建設期が同期するのも興味深い。

* * *

松村禎三は1965年の『交響曲』でこう語っている。

「―――私を一貫して支えてきたものは、アジア的な発想をもった、生命の根源に直結したエネルギーのある曲を書きたい、ということであった。」4)

「今までこれではないとはっきりしているものはあるけれどもしからばどういうものかということになると、はっきり自分が身をゆだねられる系譜にゆき当ったことがなかった。インドのカジラーホ、エローラや敦煌、アンコールワットなどに咲きつづけてきた文化の系譜こそ、ぼくが本当に求め続けてきた大きな眠れる主流であるという気がしました。」5)

松村がそれを掴んだのは、インド、カンボジア、中国など文化史跡の写真集によってだ。実際にその地、インド、ネパール、スリランカ仏跡を尋ねる旅は、それから6年後1971年早春であった。とりわけラジギールの霊鷲山でベンガル平原に昇る太陽に震撼、『暁の讃歌』(1978)が生まれている。

この年、西村は最初の合唱曲かつ委嘱作であった『汨羅の淵より』を書いた。

「アジアの大きな眠れる主流」を知った松村より遅れておよそ20年、姿を現した西村の「アジアはあるんだ」の間にあるもの。より広く、より深く、アジアにとどまらぬシルクロードの先の先、西村の音の大地の、宇宙の拡がりは、この5年から発ってゆく。

邦楽器作品群を経て、ここまでに見えてきた彼の音宇宙元素を筆者なりにまとめてみる。

形式としての「ヘテロフォニー」

音響:音霊としての「梵鐘」

言葉:言霊・歌霊としての「マントラ」(真言/読経)

ヘテロフォニーは2.3.をも包含統合するが、ここからオペラへの旅に出立(オペラは物語・ドラマ、音楽、言葉である)するのであれば、とりあえずこの3つの筋に分け、考えてゆこうと思う。

最後に、1990年『巫楽』(吹奏楽)について語る西村のこんな言葉を見つけたのでご紹介する。

「この頃特に強く魅せられていた韓国の雅楽や宗教舞踊の音世界が生々しく反映されている。中間部では、韓国雅楽的なヘテロフォニーがチャンダン(長短)のリズムにのってダイナミックに出現する。またその前後では、日本神道の石笛(いわぶえ)の強高音や、チベット・ラマ 教の長大なホルンの地鳴りのごとき響きなどが模倣転写されている。これは作曲者なりの汎アジア的宗教音楽である。」

ここに投げ込まれている多様なアジアの音の猥雑。筆者はこれを聴き、読み、そうか、1990年、まさに上述の5年に、すでに彼は自分の音楽を「汎アジア宗教音楽」と感じていたのだ、と合点した。クラシック=西欧キリスト教文化圏とうのみにすることの迂闊・雑駁に気づけば、全ての土地文化宗教に流れ込み絡みあう世界の複雑多種多様多彩、入り組んだ音と人の網目が見えてこようか。

ともあれこのとき、彼の射程は西欧に向き合うだけの音宇宙としての汎アジアであったが、いや、全てを包摂する音宇宙をこそが、実は見果てぬ夢としてここに胚胎された気がする。

1『現代の日本音楽 10』国立劇場委嘱作品シリーズ「西村朗」 作曲者ノートp.2 春秋社

2『新訂 標準音楽辞典』p.384 音楽之友社 1995

3『光の雅歌』

4日本フィルハーモニー交響楽団102回定期演奏会プログラム

5『音楽芸術』1970年2月号 対談「精神のふるさとを求める」松村禎三+端山貢明

参考資料)

◆CD

『現代の日本音楽 10』国立劇場委嘱作品シリーズ「西村朗」 春秋社(2003)

『光の鏡』西村朗の音楽Ⅱ fontec FOCD3174

『二重協奏曲「光の環」』 ヴァイオリン、ピアノとオーケストラのための(1991)

『星曼陀羅』オーケストラのための(1992)

『アストラル協奏曲「光の鏡」』オンド・マルトノとオーケストラのための(1992)

『永遠なる混沌の光の中へ』カメラータ・トウキョウ 32CM-199(1990)

『チェロ協奏曲』(1990)

『ケチャ…彩色打楽…西村 朗 作品集/パーカッション・グループ 72』(1979) カメラータ・トウキョウ32CM−89「瞑想のパドマ 」

◆楽譜

『現代の日本音楽 10』国立劇場委嘱作品シリーズ「西村朗」 春秋社(2003)

『星辰神楽』(1992)

◆書籍

『新訂 標準音楽辞典』 音楽之友社 1995

『光の雅歌』西村朗+沼野雄司 春秋社 2005

『大日経・金剛頂経』 角川ソフィア文庫 2019

『日本戦後音楽史 下』平凡社 2007

『松村禎三 作曲家の言葉』 アプサラス編 春秋社 2012

◆Youtube

『巫楽』

『日本一長い商店街をだんじりが行く][だんじりライブ]令和4年6月24日(金) 大阪市北区 天満市場 地車講 地車新調奉告祭[天神橋筋商店街][大阪天満宮]大阪天満宮 』

(2022/8/15)