評論|西村朗 考・覚書(14) ヘテロフォニー(I)|丘山万里子

西村朗 考・覚書(14) ヘテロフォニー(I)『弦楽四重奏曲のためのへテロフォニー』(1975~1987)~アルディッティ弦楽四重奏団

Notes on Akira Nishimura (14) HETEROPHONY I

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

草津は3年前(2018)、遠山慶子の室内楽を聴きに出向き、相変わらず自由闊達ある種の奔放になんとなくほっとした(こういうピアニストが健在であることに)。この春、その訃報に接し、音楽祭芸術監督の西村朗が彼女に捧げる新曲を自作自演とのことなので8月半ば過ぎの「偲ぶコンサート」に赴いたのである。

草津は3年前(2018)、遠山慶子の室内楽を聴きに出向き、相変わらず自由闊達ある種の奔放になんとなくほっとした(こういうピアニストが健在であることに)。この春、その訃報に接し、音楽祭芸術監督の西村朗が彼女に捧げる新曲を自作自演とのことなので8月半ば過ぎの「偲ぶコンサート」に赴いたのである。

草津夏期国際音楽祭&フェスティヴァルは今年で41回を数えるが、筆者はその第2回からほぼ毎年通っていた。子連れだったのがやがて一人で車をぶっ飛ばし、に。長年、芸術監督を務めた遠山一行が80歳を過ぎての頃、会場ロビーで「もう疲れました。呼ぶ人がいなくなってね。」と珍しく一言こぼされた時は、胸を突かれた。後を継いだのが西村で、今年で10年になる。その間、筆者、耳の不調のためしばらく足が遠のき、遠山一行を偲ぶ会に行けなかったのが大きな心残りだった。

ホールに向かいながら、第2回の現代作品個展が八村義夫だったこと、天狗山レストハウスで氏の自作演奏vn(ワークショップ)を聴いたのを思い出す。その後、《八村義夫〜錯乱の論理》を『音楽芸術』に発表、やがて氏は早逝なさった。

それから40年後、西村の自作自演pfを聴く。筆者の作曲家論は三善晃、八村義夫、松村禎三、飛んで山田耕筰、飛んで今、西村朗。来るべきところに来た、という不思議な感慨に襲われた。

* * *

西村の最初の『弦楽四重奏曲のためのへテロフォニー』(1975~1987)はここ草津音楽の森国際コンサートホールでアルディッティ弦楽四重奏団により録音されている(2000)。1)

この四重奏団との出会いは88年香港での国際現代音楽協会(ISCM)主催フェスティヴァルでの決定稿初演にある。この時、この作品を推挙したのは武満徹。演奏に立ち会った西村は曲の終結部でのI vn( I・アルディッティ)の東アジア風旋律の曲線的で装飾音のついた演奏の巧みに舌を巻いたという。

3年後、カザルス・ホールでの彼らの来日公演に委嘱されて生まれたのが『弦楽四重奏曲第2番<光の波>』(1992)。アーヴィンの「ぜひ、難しい曲を」の要望に燃え立った西村の超難曲本作初演は凄まじいものであったという。

以降、彼ら(現在メンバーで残るのはアーヴィンのみ)への作品は『第3番<エイヴィアン>』(1997)『第4番<ヌルシンハ>』(2007)『第5番<シェーシャ>』(2013)『第6番<朱雀>』(2017)と続く。

第1番に相当する『弦楽四重奏曲のためのへテロフォニー』は初稿が75年だが、87年の最終稿の80パーセントは初稿のままという。以下、本人の「自作解題」全文を引く。2)

曲頭は変ロ音から四種の旋律線が絡み合って流れ出る。メリスマを持つ密集旋律のヘテロフォニーだが、初稿では各線はより「抽象的」かつ無調的であった。それをこのように旋法的かつ旋律的に作りかえた。音楽的な色や呼吸感が欲しいと思ったからで、それによってこのヘテロフォニーは有機的な感じのものとなった。第65小節あたりでは、前作のセリエールな四重奏曲の一部が突然現れる。前後との異質性は明らか。いわば、様式のヘテロフォニーである。第130小節からの局面は、特殊な効果をねらったもの。ヴァイオリンとヴィオラの倍音は高音域で不安定に揺らめき、虫の声のようにチラチラチロチロと絡み流れる。その下でチェロが胡弓のような音色とニュアンスで曲線的なメロディーを歌う。この部分では、弦楽四重奏という表現媒体そのものを“異化”してみたかった。

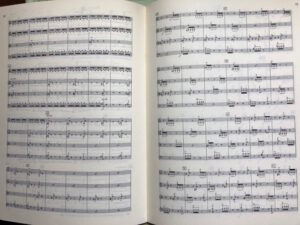

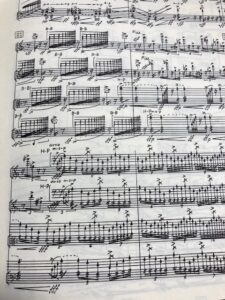

初稿は「新奇追求前衛技法に邁進、ピアノを用いず脳内音列組み合わせ、複雑多種分割リズムによる『弦楽四重奏曲』」(第13回既述)であり、最終稿第65~75小節にその一部が採用されている。いただいたスコアを見ると、あちこちに様々な書き込みがあり、ひょっとしたらアルディッティの録音に立ち会った時のものか、と思う(65小節部分には「ここから」的なラインが引かれており、当該ページの角が小さく折ってある)。

ともあれ、音を聴く。

ともあれ、音を聴く。

高音b(p&sf)vcの鋭い一音での導入からlontatoで3声b(pp)が加わる。vc、b~fisまで2オクターブを超えるグリッサンド落下には小さな目眩が。水平飛行の野鳥が1羽、2羽と増え、いきなり水面に、の趣だ。羽ばたきはトレモロ、6小節からaccel.(fff) 5連符総奏が空間にくっきりアクセントをつけ、ヘテロフォニックに弧を描く。16小節、Ⅱvn、senza vr.(pp)から3声が唱和、各声部で尺八のコロ、ユリ、あるいは篠笛的な装飾音と音色(ねいろ)が人影の揺らめくごとき調べを重ねる。

曲はヘテロフォニックで線的な構造を持ち、ポルタメントやメリスマを伴いながら、静から動へ、動から静へと激しく移行する。非西洋的とも言える音色やニュアンスが随所に求められている。日本や韓国の雅楽、モンゴルの伝統音楽などに魅せられて、この曲を書いたことが、その後の私のヘテロフォニーに関係する作曲の出発点となった。3)

まさにそれ。30小節全声部トレモロで震えながら漸次下降、いきなりvcがズシンと沼底(河でも池でもなく)の何かが身を揺すり上げ、同音型反復を6回。かなり不気味。39小節からのⅠvnと3声のメリスマティックな絡み合いに緊張やや緩むものの、45小節、Ⅱvnによる7小節にわたるアクセント付きeが小さく背中を突っつく。ここは<eに全部丸がついているので、意識せよ、の意か。各声部トレモロ、グリッサンドから55小節(fff)総奏、さらに全声部a~cisユニゾン(ここには「ユニゾン」と丸囲みあり)と(sfff)での衝撃音までは、各羽極小旋回、羽搏き、乱舞と大騒ぎに近い。一瞬息を止め、65小節の初稿部分がsul pont.で来る。その音調の段差は確かに「ん?」で、それを西村は「前後との異質なきしみがあって、今も何というか、傷口の血の匂いを感じます。」4)と語っている。セリエール挿入による様式のヘテロフォニーなわけだ。

まさにそれ。30小節全声部トレモロで震えながら漸次下降、いきなりvcがズシンと沼底(河でも池でもなく)の何かが身を揺すり上げ、同音型反復を6回。かなり不気味。39小節からのⅠvnと3声のメリスマティックな絡み合いに緊張やや緩むものの、45小節、Ⅱvnによる7小節にわたるアクセント付きeが小さく背中を突っつく。ここは<eに全部丸がついているので、意識せよ、の意か。各声部トレモロ、グリッサンドから55小節(fff)総奏、さらに全声部a~cisユニゾン(ここには「ユニゾン」と丸囲みあり)と(sfff)での衝撃音までは、各羽極小旋回、羽搏き、乱舞と大騒ぎに近い。一瞬息を止め、65小節の初稿部分がsul pont.で来る。その音調の段差は確かに「ん?」で、それを西村は「前後との異質なきしみがあって、今も何というか、傷口の血の匂いを感じます。」4)と語っている。セリエール挿入による様式のヘテロフォニーなわけだ。

pへと減衰のち81小節から穏やかな重音の帯(下からg,h,d,c,es笙の響きを思わせる)が現れる。そこに置かれた沈黙の深さ。やがて鳥影、上空でsenza vr.で1vnがさえずるのだが、やや不穏。108小節からまた局面が変化、vcの突き上げるような(ff)低音反復音型が7小節続く。vaがこれに同調、上では2声が姦しい。やがて全員歩調を揃えズブズブ進軍から震えだし、119小節Prestoでvcが低音cisからgisまで一散に駆け上がり(fff)、さらに順次va, Ⅱvn ,Ⅰvnも駆け上がりぐんぐん逼迫。vc強奏音esを残し、魂が搔き消える、そこからチロチロすだく虫の声を背景にvcがsenza.vrで歌う。11小節続くこの細筆絵巻は繊細な筆致で魅力的。やがてセリエール挿入前後の音シーンがそれぞれ回想のように浮かび、166小節Poco più lento senza.vrでⅠvnにかすかに篠笛の人影が再び揺らめき、178小節から静謐なトレモロと和音f,ch,ef,fを響かせ消えてゆく。この終景は、梵鐘の余韻そのものであった。

西村の改訂補筆彩色その他がどうであったかは不明だが、脳内操作セリエールどころか、西村の生理がそのまま滲み出ているのは当然といえば当然だろう。かつ、筆者はこの中のヘテロフォニーの姿に、各種技法以上に彼のヘテロフォニックな体質を実感した。本稿第12回で「声の人」としつつ、声楽作品より器楽が先行するのを「音声(おんじょう)そのものの持つ呪力」への畏怖と述べたが、弦楽四重奏という器に響くのは他でもない彼の内部から漏れ出る、あるいは突き上げる我の井戸からの生々しい「音声」(ヘテロフォニックな)と知る。器楽領域でもこの編成こそは、最もその音声の裸形を象るに相応しいものであったのではないか。

ちなみに細川俊夫がこの頃ベルリンでピアノ曲『夜半に台所でぼくはきみに話しかけたかった....』(1977)を自作自演、その改訂版『メロディアⅡ』(1978)を書いているのは既述(第10回)だが、単音のち長い長〜い休符の一音成仏世界は西村とは対照的で、東洋と言っても両者の観るもの、進む道の異なりを歴然と示しているのは興味深い。細川がベルリンでの西欧体験、ユン・イサンの立ち位置、立ち方から自身を確立してゆくのは、ある意味武満的一枚鏡路線だが、西村にそれはない。もっと言えば、細川が国際戦略に必須と武装した東洋哲学性に対し、西村はマントラを唱えつつ汎アジア的宗教性に投身するのだ。それは道元への両者のアプローチの相違でも明らかと思う。

アルディッティへの第2番は第6番までのシリーズの中でも傑出して楽しめる作品ではないか。すでに『雅歌Ⅰ〜Ⅳ』(1987~88)でヘテロフォニーの基本技法を確認、『2台のピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』(1987)、『太陽の臍』(1989)、『星曼荼羅』(1992)などで自身の道筋の確認と拡大拡充を図り、新たな音宇宙が拓けて行くその予感と愉悦がここには直截に反映されている。

曲は続けて演奏される二つの部分より成っている。

<第一部>は、主部たる<第二部>への予兆的前奏曲。曲頭に鋭く短いパルス的動機。この動機が様々なパルスに発展しつつ、全体の推進力となり、混沌を秩序へと導いてゆく。

<第二部>冒頭は、パルスのせめぎあい。後半で「形状」が現れる。それはバリ島のケチャをヒントにしたホケット。実はこの箇所を一番書きたかった。全体の構想の発端もこの楽案にあった。作曲はまず<第二部>から始め、そのあと<第一部>を書いた。<第二部>の最後は、<第一部>冒頭の動機の逆行形で、曲全体は一種の円環構造となっている。作曲中、窓外ではさかんに雪が降っていたという記憶がある。5)

冒頭一撃、gユニゾン(ff)Ⅰvn、Ⅱvn、va、vcと一気になだれ落ちる。猛烈なインパクトだ。これの逆行形、確かに作品終尾に置かれており、gで始まりgで締めるその大団円的安堵感は、大空にブワンッと放り上げられる。

ふと、西村が「生体基底音」とかいうことを言っていたのを思い出す。12人の作曲家と評論家、ピアニストとの対話集『作曲家がゆく』の最後に《私の「作曲」〜内部音響とヘテロフォニー》という一文に見つけた。曰く、

内にある有機的とも言える生々しい音響を外へと送り出すのが自分の作曲であると思う。では、その「内部音響」とはどのようなものか。

内部音響には、それを生じさせる母胎の響き、すなわち「母胎音響」がある。母胎音響は生体基底音と言えるもので、私の場合は中低音のG音。そのG音は従者として下方のD音を伴っている。 GとDが作る完全四度のドローンが体中深くに響いている。そうした基底は、注意深く自己観察すれば、誰もが感じ発見し得るものだ。

変動するパルスは、心臓の鼓動と呼吸の反復によってもたらされている。6)

やっぱり。「g」だ。

さらに、「母胎音響」という表現、感覚にも、やっぱり。

正直言うと、音に、スコアに一人読み込んできたつもりが、なぁんだ本人がそう言っていたんだ、といささか手のうちに嵌った気がして憮然としもする。「どこかでgの話があったな」が筆者をここに導いたのかと。

この文章は、さらに「歌」にまで言及するのだが、いったん措こう。

とにかく冒頭一撃、間をおいて上空からas(pp)ユニゾンが順次下降、膨らみ再度高音gisから落下、gユニゾンにvaのみfを鳴らしヘテロフォニックな倍音効果を印象付ける。再びgisユニゾンvaがfisで雪崩れ、ここまで10小節のパルス的動機。この後、vc保続音の上で音の手裏剣がシュッシュッ飛び交い(高音の軋み)、妙にわくわくする楽節が出現。なにやら忍者が物陰で暗躍しているようなシーン(思わせぶりなグリッサンドとか)が目に浮かび、スリリングだ。思うに、アルディッティは弾いていて大変ではあるものの楽しかったに違いない。続いてまたパルス動機。第一部練習番号[1]~[15](以下、小節でなく練習番号で)に小分割のうち [3]~[7]はsenza.vibの震えの中に各楽器が人魂が浮遊するような趣でゆったりと韻律(pp)を歌う。その動と静の交錯はやがて沈潜、[12]から不穏の兆しを示しつつAtaccaで第二部へ。こちらは[16]~[88]で構成、高音高速の羽ばたきが高空を埋める。パルス、グリッサンド、ピチカート、トレモロ、sul ponti.など大乱舞、[20]~[22]に現れるB-B(behind the bridge)、H-P(highest tone possible)の特殊音響などめまぐるしく飛翔旋回が大展開。のち[44]から、いよいよ西村が一番書きたかったリズムホケットに突入。全声部でのaisの刻みがpos.-ord.で現れるのだが、その「キターー!」感といったらない。各奏者、ノリノリ喜色満面が見えるようだ。まさにtjak tjakそのまんま。

とにかく冒頭一撃、間をおいて上空からas(pp)ユニゾンが順次下降、膨らみ再度高音gisから落下、gユニゾンにvaのみfを鳴らしヘテロフォニックな倍音効果を印象付ける。再びgisユニゾンvaがfisで雪崩れ、ここまで10小節のパルス的動機。この後、vc保続音の上で音の手裏剣がシュッシュッ飛び交い(高音の軋み)、妙にわくわくする楽節が出現。なにやら忍者が物陰で暗躍しているようなシーン(思わせぶりなグリッサンドとか)が目に浮かび、スリリングだ。思うに、アルディッティは弾いていて大変ではあるものの楽しかったに違いない。続いてまたパルス動機。第一部練習番号[1]~[15](以下、小節でなく練習番号で)に小分割のうち [3]~[7]はsenza.vibの震えの中に各楽器が人魂が浮遊するような趣でゆったりと韻律(pp)を歌う。その動と静の交錯はやがて沈潜、[12]から不穏の兆しを示しつつAtaccaで第二部へ。こちらは[16]~[88]で構成、高音高速の羽ばたきが高空を埋める。パルス、グリッサンド、ピチカート、トレモロ、sul ponti.など大乱舞、[20]~[22]に現れるB-B(behind the bridge)、H-P(highest tone possible)の特殊音響などめまぐるしく飛翔旋回が大展開。のち[44]から、いよいよ西村が一番書きたかったリズムホケットに突入。全声部でのaisの刻みがpos.-ord.で現れるのだが、その「キターー!」感といったらない。各奏者、ノリノリ喜色満面が見えるようだ。まさにtjak tjakそのまんま。

[64]からsul.Gとの指示でズンズンの刻みの上をⅠvnがいい気分でひとふし、のち全員ユニゾンで声を揃え、やがてarco, pizz.で跳ね回り、[80]からこれでもかの念押しに入る。ズズーッとAccel. で重音幅広グリッサンドずり上がり、上3声が姦しく囀る下でvcが保続音hを鳴らす。[87]からコーダ、順次hに合流(ff)、のち冒頭のパルスが回帰、中宙に音、放擲!

「母胎音響」の他にもう一つ、この作品の中で気になることがある。先述した H-P、可能な限りの高音、の指示。技法としてのヘテロフォニーの確認作業は『雅歌I~Ⅳ』に明らかだが、そのしばらく後、西村には大きな出会いがあった。友人佐藤聰明を通じて知り合ったグラフィック・デザイナーの杉浦康平だ。小泉文夫によるワールド・ミュージックに加え、さらに汎アジア極彩細密図象世界が眼前に眩く拡がったのである。『雅歌』シリーズから2年後の『太陽の臍〜オーケストラと篳篥のための音楽』(1989)にはその影響がはっきり見られる。のち、その杉浦との対談の中で、西村は自身の極めて特異な「高音」志向について語っている。7)

「母胎音響」の他にもう一つ、この作品の中で気になることがある。先述した H-P、可能な限りの高音、の指示。技法としてのヘテロフォニーの確認作業は『雅歌I~Ⅳ』に明らかだが、そのしばらく後、西村には大きな出会いがあった。友人佐藤聰明を通じて知り合ったグラフィック・デザイナーの杉浦康平だ。小泉文夫によるワールド・ミュージックに加え、さらに汎アジア極彩細密図象世界が眼前に眩く拡がったのである。『雅歌』シリーズから2年後の『太陽の臍〜オーケストラと篳篥のための音楽』(1989)にはその影響がはっきり見られる。のち、その杉浦との対談の中で、西村は自身の極めて特異な「高音」志向について語っている。7)

オーケストラで最も高い音が出せるのはピッコロと言えばピッコロなんですけれども、ピッコロよりも...ちょっと無理かな、ヴァイオリンの高いポジションのハーモニックスをとっていくと、原理的にはもっと高い音が出るんですね。『星曼荼羅』なんかも、かなり高いところまでいっています。

ほんとうは、もっと高くいきたいんですけれども、聞こえなくなるまで高くいきたいんですが、アコースティックな楽器ですから、コントロールできなくなりますし、単なるシーという音になりますよね。そういう音もたくさん使いますけれども。

これに応えて杉浦はスクリャービンのピアノ・ソナタ第10番『昆虫のソナタ』を想起、それを「羽虫の群れが能うかぎりの力をつくして天空へと舞い上がり、交尾して死にいたる、激しいエクスタシーの状態を表した」と表現している。

筆者はこの杉浦の連想に大いに納得した。昆虫世界がどれほど驚異に満ちたものであるか。2019年、表現の不自由をめぐってセンセーションを引き起こした『あいちトリエンナーレ2019』の展示作品に『進化の衰退』という巨大な木版画グラフィックがあった。マレーシアのパンクロック・スゥラップというアーティスト集団の作品で、昆虫を主体とした世界観が描かれており、筆者はその俯瞰図に圧倒されたのである。8)同時に、4億年前と言われる昆虫の始原からの進化と今日の繁殖力は生物種の中でも桁違い(鳥類約9,000種、哺乳類約4,000種、昆虫約1,000,000種)で、その要は情報収集力(例えば複眼)、つまりセンサーで、昨今のドローンなどおもちゃのようなものだと筆者は思った。

筆者はこの杉浦の連想に大いに納得した。昆虫世界がどれほど驚異に満ちたものであるか。2019年、表現の不自由をめぐってセンセーションを引き起こした『あいちトリエンナーレ2019』の展示作品に『進化の衰退』という巨大な木版画グラフィックがあった。マレーシアのパンクロック・スゥラップというアーティスト集団の作品で、昆虫を主体とした世界観が描かれており、筆者はその俯瞰図に圧倒されたのである。8)同時に、4億年前と言われる昆虫の始原からの進化と今日の繁殖力は生物種の中でも桁違い(鳥類約9,000種、哺乳類約4,000種、昆虫約1,000,000種)で、その要は情報収集力(例えば複眼)、つまりセンサーで、昨今のドローンなどおもちゃのようなものだと筆者は思った。

西村の高音志向、高く、高く、もっと高く、の意味するところを「昆虫世界」と喝破する、その杉浦の存在は、ヘテロフォニーの起点に立った西村をさらに大きく変えてゆくのだが、それについては改めてとする。ただ、この『光の波』にある「可能な限りの高音」を記憶しておきたい(もちろんこの作品以前にもあるが)。

なお、西村の発言にある『星曼荼羅』(オーケストラのための/1992)には、彼の新たな管弦楽書法として全管弦楽が等速度32分音符で弱奏のトリル、トレモロを奏する部分があり、これを佐野光司が「ひぐらし蝉効果」と名付けたことを付記しておく。

さて、このあと、アルディッティには4曲書くわけだが、そのいちいちには触れない。むろん、たびごとに変貌はする。さっとひと撫でしておくなら以下だ。

さて、このあと、アルディッティには4曲書くわけだが、そのいちいちには触れない。むろん、たびごとに変貌はする。さっとひと撫でしておくなら以下だ。

『第3番<エイヴィアン(鳥)>』(1997)

ひと続きに演奏される全3楽章で、冒頭が特徴的。オーストラリア・ブリスベン郊外で(1997年訪問)、頭上から降り注ぐ鳥たちの強烈な鳴き声に着想を得ており、「異界からのシグナル(信号)としての鳥の声のようなものーーーシグナルに対して一つの応答を試みるという意図」9)。開放弦G(ここでも、だ)上での俊速ハーモニックス・グリッサンド(こする)がひゅるひゅる飛び交い、まさに異界シグナルの点滅を思わせる。南アジアのある先住民族社会では鳥の声は死者の声という意味を持ち、絶えず生者を糾弾する、とのコメントもスコアには記されている。もちろんリズムホケットも含め各種ヘテロフォニー満載。ちなみに鳥といえば『鳥のヘテロフォニー』(管弦楽のための)は1993年の作。

『第4番<ヌルシンハ>』(2007)

第3番から10年後で、「物語性」が眼目。ヒンドゥー教、ヴィシュヌ神10)のアヴァターラ(化身)の一つヌルシンハの説話を題材としたもので4楽章構成。

1. 魔神

2. ヴィシュヌと魔神の息子

3. 魔神と息子

4. ヌルシンハ

あらすじ:ヴィシュヌに兄弟を殺された魔神は人にも獣にも殺されない身体を手に入れ、ヴィシュヌへの復讐心に燃える。ところが彼の息子はヴィシュヌの崇拝者。息子を殺そうとまでする父だが、息子は父に改心を説くばかり。怒り狂った魔神が柱を蹴飛ばすと、ヴィシュヌの化身ヌルシンハが人とライオンのハイブリッド人獅子となって現れ、鋭い牙と爪で魔神を八つ裂きにする。音によるスペクタクル絵巻といったらよいか。第3楽章魔神と息子のやりとりなど、猛り狂う魔神に息子の諫の声の交錯がありあり。足踏み、咆哮などちょっとしたスペクタクル。最後の八つ裂きシーンだが、こちらはほとんどコミカルといっていいほどで、牙と爪っぽい音響が跳梁、最後に魔神(Ⅰvn)の悲鳴を残しヌルシンハの雄叫び。まるで劇画を見るようで、奏者の奮戦ぶりに喝采だ。もちろん各種ヘテロフォニー炸裂。11)

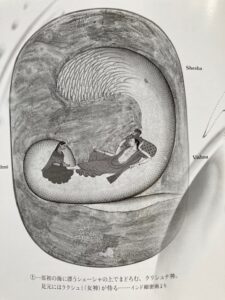

『第5番<シェーシャ>』(2013)

『第5番<シェーシャ>』(2013)

シェーシャとは聖蛇の意。アーヴィンの還暦祝いとして書かれ、西村も同年生まれ、すなわち干支で巳年。西村の音楽の「注連縄」も蛇を連想させると本稿第2回で書いたが、なるほど納得だ。インド神話で聖蛇は千の頭を持ち地底を支える。その説話を「音によって彫り込んだ指輪」とのことで、一つながりの3楽章構成。

1. シェーシャの目覚め

2. サムドラ・マンタン(乳海攪拌)

3. アムリタ(不死の霊薬)

蛇というからして、グリッサンド多用と言えようか。第2楽章でのリズムホケット、Energico brillante との指示での旋律、第3楽章各声部harmonics touch gliss. slowly on の響が神秘的だ。12)

『第6番<朱雀>』(2017)

古代中国の夏の象徴とされる神鳥「朱雀」にインスピレーションを得た2楽章作品。朱雀と関連する4つのイメージの組み合わせからなる。「朱雀の飛翔の音列主題」D-B-E-H-F-Ges-C-A-As-G-Cis-Disが冒頭、Ⅰvnで提示される。その原形、変形、断片が流れの中に浮沈する造りだが、それぞれ対立的、個別的でなく、複合重層的動的なイメージ像一体の二つの鏡像とのこと。鏡面は歪んでおり、その歪みの感覚は例えばグリッサンド音型の向き合いなどに感触される。神鳥(鳳凰に似た)らしい悠然がそれまでの「鳥」作品とはやや趣が異なる音響世界を生んでいると言えようか。

1. 鬼(Ghost)と星(Stars)

2. 火(Fire)と翼(Wings)13)

ヘテロフォニーはむろん、西村音楽の肝だ。

ここではアルディッティへの弦楽四重奏曲に沿って眺めたが、何より見ておくべきは『雅歌 I~Ⅳ』、そして『2台のピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』。

次回はそこに戻ろう。

* * *

さて、草津の自作自演『永遠の微笑み〜遠山慶子先生の思い出に』(世界初演)。

草津の常連ピアニスト6名(岡田博美がトリを務めた)がショパンのノクターンを1曲ずつ弾く、というスペシャル・プログラムののち、自作スコアを持って現れた、怖れを知らぬ西村(と自宣)。

思わず軽く笑ってしまうのだが、弾き始めたその音いろの優しさに、今度は軽く驚く。遠山慶子は上皇后と親しく、その上皇后が草津で愛奏したR・シュトラウス『明日の朝』にちなんだもの。上皇后の傍らにはいつも慶子の微笑みがあった。ひたひたと胸にしみる佳品である。西村の最も柔らかく純粋な心底からの素直な調べに満場が静かに耳を傾けた。

遠山一行が100年続く音楽祭を、と創った草津を背負って行くのは彼。

新たに、ここで何が育ってゆくだろう。

註)

1.『エイヴィアン』 アルディッティSQプレイズ西村朗 CAMERATA 28CM-524

2.『光の雅歌』 p.221~223

3.『エイヴィアン』CDにおける解説(西村)

4. 筆者へのメールにおけるコメント

5.『光の雅歌』 p.255

6.『作曲家がゆく』p.333

7.『光の雅歌』p.333

8.あいちトリエンナーレ2019《進化の衰退》2019

巨大なグラフィックは4つの版で構成され、それぞれの版ごとに世界観が構成されている。人類は描かれておらず登場するのは昆虫。都市化の始まり、金融や経済など貨幣経済が導入された時期、そして消費社会、情報化社会、政治腐敗や戦争、環境破壊といった状況を経て、最後にこの世界の限りある資源を守り、人生で本当に必要なものは何かを問いかける、人類に共通するさまざまな課題が描かれる。また、各時代ごとに画面の下部ではさまざまな「教育」が行われていることが見て取れる。

作家は、マレーシアの都市化されていない地域を活動拠点としたアーティストグループで、搾取されないための奮起を地元の住民たちに促すために、アートを用いて自分たちの手でアクションを起こすDIYの精神で文化的な啓蒙活動を展開。

パンクロック・スゥラップ:2010年にサバ州ラナウ(マレーシア)にて結成、サバ州コタキナバル(マレーシア)拠点とする。(あいちトリエンナーレ2019HPより抜粋)

https://aichitriennale2010-2019.jp/2019/artwork/A26.html

9.『弦楽四重奏曲第3番 エイヴィアン(鳥)』CD解説より

10.第13回で言及。タイトルにヴィシュヌを冠したものは以下。『ヴィシュヌの瞑想』(1985/オルガンのための)、『ヴィシュヌの瞑想Ⅱ』(1987/オルガン)、『ヴィシュヌの化身』(2001/pf)、『ヴィシュヌの臍』(2010/ピアノと室内オーケストラのための)。

なお、『ヴィシュヌの化身』の第4曲もヌルシンハの説話を基とする。

11.『弦楽四重奏曲第4番<ヌルシンハ(人獅子)>』全音楽譜出版社 2009

12.『弦楽四重奏曲第5番<シェーシャ>』全音楽譜出版社 2014

13.『弦楽四重奏曲第6番<朱雀>』全音楽譜出版社 2019

参考資料)

◆書籍

『光の雅歌』 西村朗+沼野雄司 春秋社 2005

『作曲家がゆく〜西村朗対話集』 池辺晋一郎、三輪眞弘、佐藤聰明、中川俊郎、近藤譲、三枝成彰、新実徳英、吉松隆、北爪道夫、川島素晴、野平一郎、細川俊夫、石田一志、高橋アキ/西村朗編 春秋社2007

◆楽譜

『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』全音楽譜出版社 1991

『弦楽四重奏曲第2番“光の波”』全音楽譜出版社 1992

『弦楽四重奏曲第3番 エイヴィアン(鳥)』全音楽譜出版社 1998

『弦楽四重奏曲第4番<ヌルシンハ(人獅子)>』全音楽譜出版社 2009

『弦楽四重奏曲第5番<シェーシャ>』全音楽譜出版社 2014

『弦楽四重奏曲第6番<朱雀>』全音楽譜出版社 2019

『星曼荼羅』全音楽譜出版社 1992

◆CD

『エイヴィアン(鳥)』アルディッティSQプレイズ西村朗/西村朗作品集5

「弦楽四重奏のためのヘテロフォニー」「弦楽四重奏曲第2番“光の波”」他

CAMERATA 28CM-524

『ヌルシンハ(人獅子)>』西村朗室内楽作品集14

「ヌルシンハ」他

CAMERATA CMCD-28217

『シェーシャ(聖蛇)』アルディッティSQプレイズ西村朗 西村朗作品集19

「シェーシャ」「朱雀」他

CAMERATA CMCD-28364

『光の鏡』西村朗の音楽Ⅱ

「星曼荼羅」他

fontec FOCD3174

◆Youtube

『EKA-DAN-PI Butou+Video(宇野 萬+Visual Brains)@池袋 Studio200 1987年』

西村氏よりの2021/10/3メール情報。

「1987年に西武のスタジオ200でやった公演「EKA-DAN-PI」(主演:宇野萬)のダイジェスト版You Tubeを発見、音楽を主に私が担当しました。電気変調したチェロの部分では私が即興演奏しています。」

インターネットラジオ「OTTAVA」

「TOKYO Meeting Point」第2回(2017年6月24日放送)

I・アーヴィンへのインタビュー:西村朗の新作『朱雀』へのコメント

Music Program TOKYO プラチナ・シリーズ 第1回@東京文化会館

アルディッティ弦楽四重奏団~現代音楽のスーパー・カルテット〜

2017/6/24公演前の放送

(2021/10/15)