五線紙のパンセ|ハーモニー礼賛(1)|夏田昌和

ハーモニー礼賛(1)

Text by 夏田昌和 (Masakazu Natsuda)

西洋芸術音楽の一番の魅力は何かと問われれば「和音」と「和声」を挙げたいと思います。旋律であればポップスや演歌にも心打つものは沢山あるし、精妙で生き生きとしたリズムではアフリカや南米の民族音楽に軍配が上がりそう。まったりと響くガムランの音色もまた捨て難い。でも和音によるパレットの豊かさや和声の表現力においては、西洋音楽は無敵だと思うのです。(ジャズやボサノヴァのハーモニーも魅力的だけれどその”素敵”の方向性にはやや偏りがあるし、そもそも元はクラシック音楽から移入されたものです。)

フランス語では和音は「accord」で和声は「harmonie」、音楽用語としてでなければ前者は「一致」や「合意」、後者は「調和」や「協調」という意味で使われる一般的な単語です。日本語で「和音」(音を和す)、「和声」(声を和す)という表現も、「和」には「足したもの」というだけでなく「調和する」、「和らげる」という意味もあるのでなかなか言い得て妙。これらの言葉からは複数の音や声部を「秩序をもって調和するよう重ね合わせる」という含意が見て取れます。そしてこの「調和」という概念は、音高の周波数比(音程)と倍音という音響現象に立脚しています。例えば和音の代表であるメジャー・コード(長3和音)は根音(基音)とその第3倍音(基音の1オクターヴ+完全5度上)、第5倍音(同2オクターヴ+長3度上)から成っており、基本形密集配置の時の周波数比は4:5:6。マイナー・コード(短3和音)基本形の周波数比は10:12:15とやや複雑ですが、各構成音間は根音と第5音が2:3(完全5度)、根音と第3音が5:6(短3度)、第3音と第5音が4:5(長3度)と単純な数比に還元できます。複数の音が一つの響きの内に調和して溶け合い、耳に心地よく響く「和音」には、数学的な裏付けが存在するのです。その点我々の時代の音楽で、例えばセリー(音列)や確率論などによって選ばれた複数の音が縦に重ねられた時、それらを「和音」と呼んで良いのかは実は疑義あるところです。そこにも勿論ある種の「秩序」があるのは確かだけれど、果たして「調和」も存在するのかどうかは些か微妙なところ。ですからフランス語ではこうした音の集合はaccordではなくagrégat(集合体・音塊)と呼んで区別する時もあります。

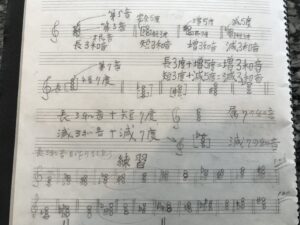

「和音」を複数の声や楽器のために空間的に配置し、それらを適切に連結して音楽に響きと時間的な脈絡をもたらすための法則と技術が「和声」で、世界中のどのような音楽大学でも音楽史やソルフェージュと共に専攻を問わず必修科目となっています。私自身がプロフェッショナルな音楽家になる過程で一番沢山勉強したのもこの分野でした。幼稚園の頃には既に母に習い始めていたピアノの生涯練習時間よりも、遥かに長い時間と労力をかけて学んできた自覚があります。 最初に和声の手ほどき(音程や和音の成り立ち)を受けたのは 1979年の3月末、箱根温泉郷に向かう小田急ロマンスカーの車中で父夏田鐘甲からでした。私は当時10歳だったのでこうした音楽理論の勉強としては結構な英才教育だったといえます。その後中学時代は主に内田勝人先生、高校時代は永冨正之先生、大学と大学院時代は尾高惇忠先生と野田暉行先生という素晴らしい師匠の下で和声はもちろんのこと、対位法や広範なエクリチュール(音楽書法)の技術をじっくりと鍛えて頂きました。一昨年末に永冨先生、昨年始めには尾高先生も相次いでお亡くなりになり、野田先生以外は皆鬼籍に入られてしまいました。人の世の常で仕方のないこととはいえ寂しいことです。

元は池内友次郎先生(1906-1991)が日本に導入されたフランス・パリ音楽院方式の旧和声教育では、「この音は次にここへ向かう」「こうした進行は禁じられている」と言った基本的な原理原則を一通り学んだ後は、混声4部合唱の編成でバスかソプラノの何れかが示され、残りのパートを学習者が書いて完成するという形の課題をひたすら解いていきます。私は初め父の元で赤・黄・青の『和声~理論と実習』(所謂「芸大3巻本」)を2巻の途中まで、内田先生の下ではその先に加えてフランスの音楽理論家シャラン(Henri Challan, 1910-1977)の『380のバスとソプラノ課題』、永冨先生の下では同じくシャランの『24の和声課題』、フォーシェ(Paul Fauchet, 1881-1937)の『50の和声課題集』や『40の和声課題集』、シャピュイ(Auguste Chapuis, 1858-1933)その他の課題を広範囲に学び、尾高先生や野田先生の下では課題を解くだけでなく自分で作成する勉強もしました。和声というと賛美歌のような”お団子和音”が連なる風景を思い浮かべる方も多いと思いますが、それはごく初歩の話。勉強が進んでより高等な課題の作者模範解答ともなると、4つの声部が自由且つ流麗に動き、僅か数ページの中に音楽の様々な要素と美しさが凝縮された洗練の極みとも言える”作品”となっています。当然これを解く方も大変で、ピアノも適宜用いながら一題に数時間をかけて自分なりの解答を完成し、それをこちらも長時間にわたるレッスンで先生にダメ出しや添削をして頂き、出来が悪ければもう一度自分で作り直し…という感じです。

巷で「和声」というと教条主義的な「理論」を頭でっかちに教え込まれるようなイメージも少なくないと思うのですが、このような専門的な修練で鍛えられ研ぎ澄まされるのはむしろ身体的な「感覚」と、職人的な”耳”と”手”の技術です。内なる耳でそこで鳴らされるべき音、歌われるべきモティーフやフレーズを聴き取り、それらを正確に譜面に書き留める技術を磨きます。私のような現代音楽の作曲家の場合、何年にも及ぶ和声や伝統的なエクリチュールの修練が必須という訳ではありませんが、私自身は学生時代にそうした勉強を優れた師匠の下でみっちりと出来て良かったと心から思っています。何故ならそのおかげで和声の働きを主な文法とする17~19世紀のクラシック音楽を、ほぼ”母国語”のように聴いて楽しみ、話せるようになったからです。

「話せる」というのは比喩的表現で、実際には機能和声を擬似的な言語として用いて音楽を書いたり、即興したり、楽譜に書かれた音楽を読み取ったり(その先に自分の演奏技術の限界は立ちはだかりますが…)ということですが、こうした時に一々立ち止まって考える手間もなく流暢に”話す”ことが出来るようになりました。(ただし楽に話せるからといって名作が書ける訳でも名演奏が出来る訳でもないのは、日本語のネイティヴだから即作家や名優になれる訳ではないのと同じです。)

さてこうして身につけた伝統的な和声感覚は、合唱などで調性のある曲を作曲する際や編曲のお仕事、和声・ソルフェージュなど教育目的の音楽を書く時などに大いに役立つのはいうまでもありませんが、今までにない新しい音楽を創造しようという時にはマイナスに働く面もあります。機能和声法の根幹に「緊張→弛緩」という一応の音響学的原理は存在するものの、その法則や手法の多くは歴史上に存在した数限りない音楽作品と大作曲家たちの感性から帰納された”知恵”の集積であり、言い方を変えれば手垢のついた「因習そのもの」でもあるからです。西洋の文化・芸術には伝統を受け継ぐと同時にそれを常に新しく更新していくという面も強く、因襲的であることを特に嫌う20世紀の作曲家たちは調性や機能和声はおろか伝統的な形式や音楽構造までも捨て去って、新たな音の世界へと果敢に漕ぎ出したのでした。では新しい音楽の創造には和声やエクリチュールの修練はもう必要ないのでしょうか? その答えの一つとして、私にとって一番の恩師である故永冨正之先生が学生時代の私たちにおっしゃった次のような言葉を紹介したいと思います。「今君達がきちんとしたエクリチュールを身につけ、それによって実現できる素晴らしい世界を知っていれば、たとえ将来それを用いなくなったとしても、それに匹敵するだけの魅力と完成度を自分の音楽に求めるようになるだろう。」というものです。確かにエクリチュールの修練で身についた、個々の音を可能な限り丁寧に選びとり最高の完成度で楽譜に定着させようという姿勢は、調性も和声も関係ない現代的な様式であっても変わらず活かせるものだと思います。

現代音楽の作曲では、身に染み込んだ和声感覚に頼るのを避けてシステマティックに作曲することを心がけていた私ですが、ここ数年の曲ではフリーハンドで、そうした自分の内なる耳の感覚を否定せずにむしろ活用して作曲することも多くなって来ました。2019年に作曲した声楽アンサンブルのための《りんごへの固執》(谷川俊太郎詩)や、昨年作曲しこの3月に初演予定のソプラノ・サクソフォンとアコーディオンのための《ノスタルジー》という曲、更にこの原稿が掲載される直前の2月11日に初演を終えているはずのヴァイオリンとピアノのための《エレジー》という曲などでは、特にその傾向が強く出ている気がします。今回この機会に和音と和声の話を書いてみようと思い立ったのも、そうした背景があったからかもしれません。上に挙げた幾つかの楽曲は何れも調性や機能和声で書かれている訳ではありませんが、そこで鳴らされる様々な和音やその連結はここに書いたようなエクリチュールの修練で培われた私の耳で一つ一つ吟味し選び取られたものです。作曲家としての私はこの”耳”を通じて、今はもうこの世にはいない師匠たちや、師匠のまた師匠、そしてはるか過去の偉大な作曲家と彼らの作品まで緩やかに繋がっているのです。

(2022/2/15)

<公演情報>

3月13日(日) 13:30開演、会場:けやきホール(代々木上原)

Solo & Duo Concert 「クラシカル・スクランブル II」

夏田昌和 / Nostalgie, pour saxophone soprano et accordéon (2021,初演)

江川良子(サクソフォーン)、大田智美(アコーディオン)

一般前売4000円、当日4500円、学生2500円

https://www.plan-pit.com/kouenshosai_069.html

<CD情報>

Les chants préhistoriques ~les œuvres de Masakazu Natsuda~

先史時代の歌 夏田昌和作品集 (ZIP-0038)

https://www.zipangu-label.com/product/73

(2022/2/15)

―――――――――――――――

夏田昌和 (Masakazu natsuda)

1968年東京生まれ。東京芸術大学大学院修了後、渡仏。パリ国立高等音楽院にて作曲と指揮を学び、審査員全員一致の首席一等賞を得て同院作曲科を卒業。作曲を野田暉行、永冨正之、近藤譲、Gérard Grisey 、指揮を秋山和慶、Jean-Sébastien Béreau、伴奏法をHenriette Puig=Roget の各氏に師事。芥川作曲賞や出光音楽賞をはじめとする受賞や入賞、入選多数。フランス文化省やサントリー芸術財団、アンサンブル・アンテルコンタンポランを始めとする数多くの公的機関や演奏団体、ソリストより委嘱を受けて書かれた作品は、世界各地の様々な音楽祭や演奏会にて紹介されている。指揮者としては邦人作品の初演や海外現代作品の紹介に数多く携わり、グリゼイの「Vortex Temporum」や「境界を越えるための4つの歌」の日本初演も指揮した。日仏現代音楽協会の設立に参画し、様々な演奏会や教育・啓蒙プログラムを企画・運営している。2013年に東京オペラシティ・リサイタルホールにて大規模な室内楽個展が開催された他、2021年には第6回両国アートフェスティバルの芸術監督として3種6公演を成功に導いた。

https://artandmedia.com/artists/masakazu-natsuda/