漢語文献学夜話|Universal Nation|橋本秀美

Universal Nation

Text by 橋本秀美 (Hidemi Hashimoto)

一

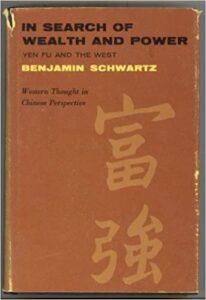

1964年に出版された、アメリカの中国研究の大家シュウォルツの『In Search of Wealth and Power:YenFu and the West』は、1978年に日本語訳『中国の近代化と知識人——厳復と西洋』が出版され、広く読まれた。1989年に出版されて版を重ねている中国語訳は、読んだ学生が、内容を理解するのが非常に困難で、絶対にお薦めしない、と言っていた。幸い、日本語訳はよく出来ていて、私は今年始めて読んだが、大変感銘を受けた。

1964年に出版された、アメリカの中国研究の大家シュウォルツの『In Search of Wealth and Power:YenFu and the West』は、1978年に日本語訳『中国の近代化と知識人——厳復と西洋』が出版され、広く読まれた。1989年に出版されて版を重ねている中国語訳は、読んだ学生が、内容を理解するのが非常に困難で、絶対にお薦めしない、と言っていた。幸い、日本語訳はよく出来ていて、私は今年始めて読んだが、大変感銘を受けた。

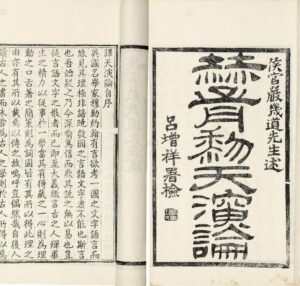

厳復(1853年-1921年)はハックスレーの「進化と倫理」という講演録を編訳した『天演論』が有名で、「全国に高い評判を呼び、中等学校生徒の愛読書となった。中国の度重なる敗戦、とりわけ義和団事件の屈辱の後、『適者生存』のスローガンは一つの呼び声となって響き渡った」(シュウォルツが引用した胡適の言葉)。ハックスレーは、単純な弱肉強食の進化論には反対で、そのような残酷な自然は倫理によって克服されなければならない、と主張していたのだが、厳復の翻訳は、むしろ弱肉強食こそが自然の摂理だ、と主張するもので、その差がタイトルからも明らかに読み取れる。厳復は、五十年後の中国共産党のように帝国主義を批判するのではなく、富国強兵によって生き延びることだけを考えていた。

ハックスレー、アダム・スミス、ミル、モンテスキューらの思想と、厳復が彼らの著作を編訳したものに見える思想との様々な差異を分析して、シュウォルツは、厳復がどのように西洋思想を理解したのかを分析し、それを曲解・誤解と断じるのではなく、厳復がなぜそう考えたのかを論じ、同時にそれら西洋の代表的著作にも実は、我々が一般的に抱いているイメージを超える要素が含まれていることも指摘して、思想史研究として精彩この上ない。この点は、既に定評が有る所。

シュウォルツは又、イギリスに富国強兵の理想を見た厳復が、法という基礎の上に各人に十分な自由が与えられることによって始めて富国強兵は実現されると考え、自由を強く主張していたが、第一次世界大戦で権威主義的体制のドイツや日本が富国強兵を実現しているのを目にして信念を動揺させたことを指摘し、自由のような人間的価値が目的としてではなく、単に手段として重視されるならば、そのような動揺は不可避であり、本質的に権威主義と結びつく富強の追求と、自由のような人間的価値の達成との間の矛盾は、現在でも解消されていない、として論を終えている。

二

アダム・スミスやミルにおいて、個人の自由や社会の利益が論じられている内容が、厳復の訳書においては、全て国家の富強を目標とする議論に変えられてしまっていた。これが、シュウォルツの分析で繰り返し指摘される厳復最大の特徴だ。そして、何としてでも富国強兵を実現しなければ国が滅んでしまう、という意識が、厳復の訳書を通して当時の知識人たちに浸透していったらしい。

例えば銭穆(1895年-1990年)という人物は、初期の漢唐経学史の研究が素晴らしく、私の敬服して止まない所だが、中年以降は朱子を代表とする伝統倫理思想を宣伝するような作品が多く、その点は好きになれなかった。数年前に、晩年の回想談の中で、「少年期には康有為らの説の影響で、中国は滅んでしまうという危機感が子供心にも切実だったが、梁啓超の中国不滅説を読んで、何とか伝統の文化・社会を守りたいという一心で勉強した」等と語っていたのを知って、長年のモヤモヤが解消した。出発点からして、学問のための学問などではないのだ。康有為も梁啓超も当然、厳復の影響を受けている。辛亥革命の立役者である孫文も、やはり中国滅亡の危機を強く感じていたらしい。

シュウォルツは、アダム・スミスが「国家」と言う時、往々にして「社会」と同様の意味であった、と説明している。つまり、特に国家という組織体の利益ということを考えていたわけではなく、国家規模の人間社会という意味で「国」という言葉を使う場合が有ったということだ。同様の解説が、逆に厳復・康有為・梁啓超・銭穆らについても必要であろうと、私は思う。よく言われているように、中国にはそもそも西洋近代的意味の「国家」概念は無かった。「列強」からの攻撃に曝されて、始めて「国家」認識の必要が出てきたということになるが、「国家」概念がそう簡単に確立する訳もない。彼らが「国」と言うとき、イメージしていたのは何か?

とりあえず、「列強」に対応するのは清朝という統治組織だが、その統治組織が有効に機能しない場合、或いは有名無実化した場合、そこに残る「国家」というものは想定されていない。王朝が滅べば、別の王朝に天命が下って、革命ということになるが、王朝交代の空白期にそこに在るのは、国家ではなくて、天下でしかない。伝統的な考え方からすれば、そういうことになる。

清末の人々が感じた危機は、王朝崩壊の危機ではない。王朝は滅んでも、別の王朝が取って代わるだけのことだ。しかし、「列強」の侵略によって出現した状況は、そうではない。そこに在るのは、崩壊しつつある天下・世界であり、社会・文化が成立している大地が失われていく感覚であったのだと思う。当時の漢族の人々にとって、外国は文明世界の外に在ったのであり、隣の国に逃げるといった選択肢は初めから無い。だから、彼らは世界滅亡の恐怖を感じ、必死に文化・社会の延命を図った。それをナショナリズムと言ってしまうと、彼らの切実さを理解するのが難しくなる。ナショナリズムには「偏狭な」という形容詞を付けられるが、人類・文明の滅亡を心配する気持ちを「偏狭」と言うことはできない。今でも、漢族の多くの人々の頭の中は、経典から小説・戯曲まで含めた伝統的な漢語文献を基礎とする世界であって、外国の文化・思想を自らの血肉の一部分として意識している人は殆ど居ない。彼らにとって中国は、世界諸国の中の一つではなく、人類・文明とほぼ同義なのである。

三

これもよく言われる所だが、清朝皇帝は、漢族の皇帝としての顔と、満・蒙・蔵諸部族の盟主という顔を同時に持っていた。清朝に取って代わった中華民国は、漢族中心の政権であったが、清朝の版図を維持しようとした。つまり、清朝皇帝が直接統治していた訳ではないモンゴル・ウイグル・チベット族の生活圏も、近代民族国家であろうとする中華民国の領土に組み込まれた。中華民国も、その後継の共産党政権も、建前としては諸民族の独自性を尊重しながら、実際にはあくまでも漢族中心であり、それでいて、自国の文明領域に「夷狄」文化を共存させる新たな思想は発明できていない。結局、領域内の諸民族合わせて「中華民族」だ、という理屈で矛盾を糊塗し、実際には、「教化」によって秩序を維持するという漢民族的統治を、少数民族に対しても強行してしまっている。それが現在モンゴル・ウイグル・チベット諸族に対する「人権侵害」として西洋から批判され、中国は「内政干渉」だと反論する状況に至っている。

シュウォルツは、最後に富強と自由の矛盾を指摘していた。実際に、数年前まで破竹の勢いで発展していた中国経済を見て、自由経済は国家資本主義に敵わない、と思った人は少なくなかっただろう。シュウォルツから五十年後の現在では、それに加えて環境問題が切実であり、人類の生活環境を護るという誰にも否定できない目的の為にも、自由は保障されなくなりつつある。そして、環境問題への対応が、生活上の欲望を抑制して社会の安定を維持しようということになるのであれば、それは実は儒家の伝統的政治思想と似たような話にもなってくる。秦漢以来、儒家的主流思想は、外部を持たない人類社会全体として「天下」をイメージし、その秩序維持を考えてきた。西洋は、国と国が競い合い、外部に資源を求め、外部に矛盾を排出して国力を伸ばしてきたが、現在ようやく、外部の無い地球規模の問題に取り組み始めた。色々な意味で、中国古代の思想は、これからますます重視され、参考にされざるを得ないだろう。

(2022/1/15)

—————————

橋本秀美(Hidemi Hashimoto)

1966年福島県生まれ。東京大学中国哲学専攻卒、北京大学古典文献専攻博士。東京大学東洋文化研究所助教授、北京大学歴史学系副教授、教授を経て、現在青山学院大学国際政治経済学部教授。著書は『学術史読書記』『文献学読書記』(三聯書店)、編書は『影印越刊八行本礼記正義』(北京大出版社)、訳書は『正史宋元版之研究』(中華書局)など。