評論|西村朗 考・覚書(17)ヘテロフォニー(Ⅳ)へテロフォニーとは何か|丘山万里子

西村朗 考・覚書(17) ヘテロフォニー( Ⅳ)へテロフォニーとは何か

Notes on Akira Nishimura (17) HETEROPHONY (Ⅳ)

Text & Photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)

ヘテロフォニーとは何か。

まず、西村自身によるヘテロフォニー理解を著作『曲がった家を作るわけ』から拾う。1)

元来ひとつの旋律を多声部で演奏するとき、各声部が独自に装飾やニュアンスを加えると、ユニゾン(同一斉唱・斉奏)からの様々な音程的はみ出しや律動的なずれを含む合奏(唱)となる。そのような結果を意図して行われる合奏(唱)音楽をヘテロフォニ―という。西洋では、ユニゾンは濁り澱みのないホモフォニー(同質性音楽)であるべきだが、その状態を保たぬゆえ、異化的不協和が連続する。それをもってヘテロフォニー(異質性音楽)という。西洋では一般に、音楽理論の和声的構造に支えられての、ホモフォニーの進化形多声部音楽たるポリフォニー(対位法音楽)に対し、ヘテロフォニーは原始的な合奏(唱)音楽形態とみなされる。

彼は、たまたま起きる「音痴的合唱」はヘテロフォニー状態ではあるが、真性のヘテロフォニー音楽はそれとは全く違うもので、「ずれ」はあくまで意図的に生み出され、そこには独特の洗練された音楽性と演奏技量が求められると言い、その典型を日本や韓国の雅楽に聴く。

日本の雅楽には「繊細な音の擦れ合い」があり、韓国は「よりダイナミックな装飾(こぶし)を伴う音の波のうねり」があるとする。これは両者を聴いてみると納得できようか。一方、「ケチャ」に代表されるリズム唱のずれ、その驚異的アンサンブルは「精妙さのなかに、人間的でフィジカルな“ズレ”のダイナミズムを生んでいる」。

このような認識は彼が学生時代、小泉文夫の講義での体験・学習から得たものだ。雅楽に触発された最初のヘテロフォニー作『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』、次にリズムの『六人の打楽器奏者のためのケチャ』、そして『雅歌Ⅰ~Ⅳ』で全体像を掴む。『二台のピアノと管弦楽のヘテロフォニー』は第1楽章:線のヘテロフォニー、第2楽章:面のヘテロフォニー、第3楽章:点のヘテロフォニーで構成、音響構造にもヘテロフォニー的特質を仕込み、その全姿が示された。この時期、彼の念頭にあったのは以下のイメージだ。

一つが多を生み、多が一つを生む。

同時の流れの中で、多を一つに収斂させ、一つから多を生じさせる、そういうダイナミズム。

自分の作曲語法を成す“音”はひとつの命にして多様であり、多様にしてひとつの声である。そして、そういう“音”をいかに産むか、が自らの技法である。

技法とは、創作欲求抽出のための形、いわば方法論だ。

「ヘテロフォニー」(1)~(3)まで、その技法を音に即して丁寧に見てきたが、ここで考えたいのは、西村の欲求それ自身に潜むヘテロフォニー的体質もしくは生理である。そこを追ってみる。

ヘテロフォニーという語は、ギリシャ語由来の接頭辞 “hetero-” から来るとされ、ヘテロは「異なる」「別の」「他の」(different, another, other)の意とのこと。言葉の由来をあれこれ眺める中で、古い音楽辞典2)にこのheterophony(ετεροφωνία)という語がプラトンの『法律』(偽作とも言われる)で既に用いられている、とあるのを見つけ、がぜん興味が湧いた。ややこしい考証はこの際おき、とにかくどのように使われているかだけ押さえておく。

『法律第7巻』では音楽の法律(nomoi)の問題を取り扱っているわけだが、指摘箇所前後に語られるのは、国家にとって望ましい「音楽」の話だ。

ちなみに『国家』第2~第4巻(「正義の定義〜個人と国家における」)には音楽・文芸の章があり、音楽に関する細密な対話が展開するが、「歌とは3つの要素、言葉(歌詞)、しらべ(音階)、リズム(拍子と韻律)から成り立ち、かつ調べと韻律は言葉に従わねばならない」が大前提とされる。興味深いのは「音楽・文芸のことは、その終極点として、美しいものへの恋に関することで終わらなければならないはずだ」という言葉でこの章が閉じられていることで、むろん恋とは正しい恋でなければならず、「正しい恋とは、端正で美しいものを対象としつつ、節制を保ち、音楽・文芸の教養に適ったあり方でそれを恋するのが本来」と言う。3)

一方、第7巻音楽理論の部分には「耳に聞こえる協和音やさまざまの音響を相互に計りくらべて、ちょうど天文学をやっているような無益な骨折り」をする人々の話とか、「やれ“稠密音”だとかなんだとかいった名前を口にしながら、まるで隣から声を盗み聞きでもするような様子で耳をぴったりそばへ寄せて、ある人たちは中間にまだ何か音が聞きとれるから、それが最小の音程であり、それが単位にならなければならないと主張しーー(中略)といったぐあいで、どちらの人たちも耳を知性より先に立てているわけです」4)

言うなればクラスターとヘテロフォニー(あるいは西村的モワレ、ずれ)で、当然だが当時の人々がその響きを認知していたことがわかる。要はそれをどう位置付ける(意味づける)かだ(「耳を知性より先に立てる」についてはここではおく)。

したがって「ヘテロフォニー」という語が『法律』で出てくるのは、歌の法律化にあたり、その理由を明らかにする必要あってのことだろう。5)

ともあれheterophonyが使用されているとの『法律』における該当部分は、以下だ。魂が音楽によって感動する時、善い音楽表現と悪しき音楽表現とを区別し、歌によって若者たちの魂を魅了し、音楽を通して徳を追求する道を共に進むように呼びかけるために何が必要か。この目的を達成するには、

竪琴の教師と生徒とは、竪琴の音を用いなければなりません。それぞれの弦は明瞭な音を出すので、彼らは竪琴と音声とのそれぞれの音を合わせなければなりません。竪琴が音声とは別の複雑な音を出せるからといって、弦が一つの旋律を、歌曲の作者が別の旋律を奏でたり、音と音との間隔の小さいのと大きいのと(すなわち短音と長音と)、速い調子を緩やかな調子と、高い音を低い音と対応させたり、同様に竪琴の音にいろいろな種類の複雑なリズムを用いたりしてはならないのです。6)

つまり、善い音楽であるためには楽器と声の「音を合わせる」のが最重要で、合わせるにあたり「別の」「異なる」あるいは複雑な音、しらべ、リズム、音律を用いてはならない、それがルールだ、という話である。ちなみにheterophony (ετεροφωνία)という語はプラトンのこの箇所以外に、現存する古代ギリシャ語文献にはほとんど出てこないそうで、『Liddell and Scott’s Greek― English Lexicon』の項ではこの語 を「diversity of note」と説明しているとのこと。ギリシャ語直訳であれば、文意は(竪琴が)「別の音を出すということ」となり、また「別の複雑な音を出せる」は英版では「diversification and complification of instrumental part」となっているそうだ。7)

筆者はこの「diversity of note」という訳を非常に興味深く思うが、いずれにせよそれがプラトン的国家正義・善・美・徳を乱すもの、という文脈の中で使用されていることから、それがそのまま西洋音楽におけるヘテロフォニーの一般的理解、すなわち原始的とする見方に繋がっていると思われる。

その後の西洋音楽は和声、対位法と発展してゆくのだが、基盤にある「合わせる」感覚はプラトン以来さして変わらないのではないか。現代音楽における無調その他はいわばアンチとしての態度であって、感覚自体が失われたわけではなかろう。上記『国家』で明らかなように、音も耳も古代から「聞き取る」能力、すなわち聴覚そのものは変化しておらず、ただ、その感覚が及ぼす状況に対し人がどういう態度をとるか、が異なるだけだ。感覚の有無ではなく、それにどう対応するか、評価するかの違いであり、かつその正義・善・美・徳の区別判断により形成される社会あるいはコミュニティに、音楽もまた属するということである。

世界の様相が変わっても人間の生理はそう簡単には変わらない。西村の『2台ピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』西欧初演の場で、聴衆が示した生理的反応はこれを物語っていよう。彼らは彼らに親しい「合わせる」感覚とは異なる「合わせる」感覚の波動に心身を投げ込まれたから嘔吐したのだ。

西洋音楽領域で一般にヘテロフォニーをローカル、あるいは原始的と位置付けるのは、都市国家成立から今日の資本主義社会に至るまでの西洋世界の「先進」「後進」の尺度がそのまま反映されているだけのことだろう。

ただ筆者は、『国家』で音楽を語るに「美しいものへの恋」(正しい恋云々は別として)とするところを興味深く思った。というのも、鈴木大拙が『Zen and Japanese Culture禅と日本文化』8)で日本の茶人の心根を「美的思慕」と述べており、つまるところ芸術とは、美しいものへの恋・思慕に他ならないのであるな、と合点したのである。その意味では、人間の本質的な美への想い(何を美とするかは異なれど)は時代も地域も超え、そう変わらないのではないか。

同時に、「多様性」の問題が「音」への態度に示されていることについても、大きな示唆をえた。国家の概念を持たない古代社会で、異郷・異教・異人・異文化との接触における摩擦こそが「対話」を生んだのであり、およそ哲学の源が対話形式(問答)にあることを改めて想えば、「異」の扱いは今なお普遍の大問題で、人類の解答はいまだであることを痛感するのである。

西村のヘテロフォニーをこうした地平で捉えるなら....。

さて、小泉文夫によればインド音楽では即興音楽を「思念の道の音楽(マノーダルマ・サンギータmanodharma sangita)」といい、「あらかじめ作曲(準備)された音楽」(西洋的にいえば作品)のことをカルピタ・サンギータkalpita sangita」と呼ぶ。このkalpitaとはサンスクリット で「準備された」の意のほかに「仮の」「偽物の」(imagined, fancied, feignedほか)の意もあり、本来の音楽は即興だ、ということを示す。つまり、「即興こそが実体で、準備された作品は影」という認識である。9)

プラトンにおいては、音の多様性(別の音を出すこと)が否定され、「同一に合わせること」が善い音楽表現とされたが、インド音楽ではむしろ機に応じての多様な即興性を価値とする(インド音楽の即興については後に触れたい)。筆者はここでヘテロフォニーについての西村の言葉、「同時の流れの中で、多を一つに収斂させ、一つから多を生じさせる、そういうダイナミズム。自分の作曲語法を成す“音”はひとつの命にして多様であり、多様にしてひとつの声である。」を思わずにいられない。それをひとまず「多からの一」「一からの多」というふうに図式化するなら、音楽の表現・規則に関するプラトンとインド音楽の態度の相違もそこに重なるように思う。それはそのまま、それぞれの世界・宇宙観へと繋がってゆこう。だがこれを「多ではなく一」と「一ではなく多」といった対比でくくるのはいかにも粗雑な二項図であろう。なお、ダルマとは宇宙の法(真理)の意で、中国禅の開祖であるインド僧、菩提達磨(बोधिधर्म, bodhidharma、ボーディダルマ)の名もこれに由来する。

プラトンの『国家』(およそ紀元前380)成立より早く、アジアでは孔子『論語』(前450/儒教)が、さらに古くはインドヴェーダ哲学『ウパニシャッド』(前730年インド最古の聖典『ヴェーダ』のなかの哲学篇)編纂が開始されている。前500~400にはブッダ、老子・孔子、ソクラテスが現れており、人類史上の「知」がこの時期多く輩出しているのは、いわば宇宙・世界観の新たな地平がほぼ同時期に拓け、意識の変容を促したと言えようか。人類が社会・共同体を形成する時期にあって、それは必然だったと思われる。したがって音楽の規範や理論にもまた、大なり小なり各々の共同体の宇宙・世界観がそこに映じているのであって、それぞれの音楽に関する記述を調べればそれは明らかになろう。

ちなみに西村の最初の合唱曲『汨羅の淵より』(1978)は『国家』よりほぼ100年後の屈原『楚辞』をテキストとし、あるいは同年、松村禎三の合唱曲『暁の讃歌』は、『ウパニシャッド』を遡ること600年近いインド最古の聖典『リグ・ヴェーダ』(前1200)からの歌詞で、暁の女神ウシャスの讃歌からのものである。松村は1971年、インドのラジギールの霊鷲山(りょうじゅせん、ブッダが説法をした場所)に登り、ベンガル平原に昇る太陽に震えた時の感動を、この詩に見たという。

日本の作曲家が期を同じくして古代アジアの古典を手にしているのは興味深い。

西村の言う「一つが多を生み、多が一つを生む」はいわゆる「一即多・多即一」という対句で知られる。遠山一行は松村禎三『交響曲』における美学を「東洋的一元論の世界」と語り、さらに舩山隆が老荘思想(道教)における「一」の概念での一元論を説いた。また佐川吉男もそこに老子の「“無為自然”の道」を指摘しており、いずれも根源的な混沌としての「一」(道)から万物、すなわち「多」が生ずるとする思想を見ている。これについては筆者『奔出する“一”――作曲家松村禎三論』での論考があるが、西村のヘテロ的「一即多」における同質性の中の異質性(彼はそれを同質、同一、共通といった言葉で表現している)、モワレ、ずれ、といった感覚をこうした思想に探るのは適切ではなかろう。なお、老子の道教、孔子の儒教は中国固有のもので、仏教伝来は1世紀頃とされる。

ついでに言えば、筆者が松村論で追おうとしたアジア的「一即多」から「他力」への道を、松村はオペラ『沈黙』(1993,1995)によって離れ、キリスト教圏へと身を移したように思えたが、先般、『ゲッセマネの夜』(2002,2005)を再聴に及んで、つまるところ彼は西欧の神と自己との間にあるものを最後まで問い続けたのだ、という了解が降りてきた。10)あるいは先日、遠藤周作の未発表戯曲数編が発見され、彼もまた、神と日本人である自分を終生のテーマとしたことを改めて知り、この世代の文化知識人はなんとしてもこの問題(西欧、すなわち「彼らの神とは何か」)に向き合わざるを得なかったのだ、それが彼らにとっての「近代」そのものであったのだ、とやはり思った。三善晃にしてもそれは同じだろう。

だが西村は、最初からそれとは自由な場に身を置くことのできた最初の世代の作家の一人で、「ヘテロ」とはいわばその象徴と筆者は思う。

もう一つ、「異質性」について考えながら脳裏をよぎったのは「異邦人」ということだ。

古代の人間の営みに想いを馳せるなら、部族集団を危険に晒す「異種」への恐怖とその一方での興味と憧憬を生む存在の形態が浮かんでくる。さらにはみ出し者(アウトサイダー)の存在。これらはすべて、呪術・信仰・芸能と分かち難く結びつき、支配の構造・統率の構造を援けもする。一方で同質集団に帰属し得ない一握りのアウトサイダーが、それらの技術・もしくは資質を携え部落から部落、村から村へ流れてゆく流浪の民としての文化形態について。

というのも、昨秋(2021年10月)、ブルーノ・ジネール がオペラ『シャルリー~茶色の朝』でのトークセッションで、「芸術家とは常に抵抗する者のこと」と語ったこと、またパネリストのやなぎみわが自身の携わる移動演劇形態について「いつでも店を畳んで逃げられるように」と語ったことが頭に残っていたからだ。特定のルールや体制に異を立てること、はみ出し者であり続けることは、古代から連綿と続く芸能本来に潜む「何か」であり、その根源にあるのは自らの、あるいは人間にとって必須の「異質性」を引き受けることではないのか。

筆者は本稿萩原朔太郎での篇でその漂泊を「“異物”であり続ける表現者たるものが負う“実存”の形」としたが、そこだ。

話がそれた。

『2台ピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』の2年後『太陽の臍』(1989)とその周辺作品を見る(聴く)なら、西村の「一即多」はむしろ『リグ・ヴェーダ』の古代インド世界に重なるものと思える。

先述した小泉文夫のインド音楽での即興演奏に関し、「即興演奏によって何を表現するか」の中で、彼はインド思想全般に通底する「梵我一如」に言及している。11)

小泉は1957年のインド留学でインド古典音楽を学んだが、その背後の歴史・思想を離れての理解は不可能と言いつつ、同時にその理解の難しさをも語っている。ラーガは旋律、ターラはリズム(拍節法)と言っても、その本質は深遠だ。彼はラーガの本質を「動的で、変容しつつあり、しかも超越的な思念そのもの」、一方ターラは「現実の音から離れ、架空の彼岸から強い糸で旋律を支配している」と述べ、即興演奏におけるインドの芸術意識を「音楽の道徳的、理性的実践による超越者へのあこがれ」とする。12)

インド音楽における即興演奏の重要性は、ヨーロッパの近代音楽における個々の作品がもつ、その作品自体に属する内容が、個々の作品とは直接関係のないもっと普遍的な、客観的な、そして伝統によって規制される思念としてのラーガにおきかえられている、という点から出発している。すなわちマノーダルマのマノーが、支配的であるところに真の原因があるとみるべきだろう。13)

音楽的実践においては音楽家も聴衆も、知性と感性の共同体験をへて、没個性的、宇宙的なラーガとターラの本質に突き進み、「梵我一如」に達することを目指す。すなわち、我(アートマンआत्मा [ātmā]))という人間個体の真理を滅却し、宇宙の真理であると梵(ブラフマンब्रह्मन् [brahman])と一体になることが追求される、ということである。

そうは言われても何のことか、であるが。

ということで「梵我一如」を念頭に置きつつ、次回、『リグ・ヴェーダ』を眺め、西村ヘテロフォニーの奥義に迫ってみたい。

1. 『曲がった家を作るわけ』西村朗 春秋社 p.117

2. 『新訂標準音楽辞典』音楽之友社 1995 p.1711

3. 『国家』(上) プラトン 岩波文庫 第3巻p.209~223

4. 『国家』(下) 岩波文庫 第7巻p.139

5. 『プラトン全集 13 ミノス 法律』 岩波書店 p.416~440

6. 同上 p.812

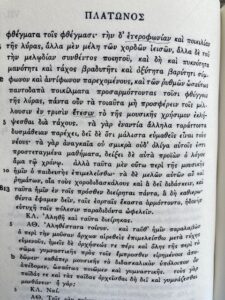

『PLATONIS OPERA Ⅴ』OXFORD CLASSICAL TEXTS OXFORD 1907

「MINOS」Ⅶ. 812d-e p.243~244

7. ギリシャ語原語と当該部分の解読については嘉吉純夫氏(日本大学非常勤講師、古代ギリシア思想および比較思想専攻)によりご教示いただいた。

8. メルキュール・デザール『書評「Zen and Japanese Culture」』丘山万里子 参照

9.『民族音楽研究ノート』小泉文夫 青土社 1983 p.14

10. メルキュール・デザール『カデンツァ|松村禎三交響作品展で』丘山万里子 参照

11.『民族音楽研究ノート』 p.20

12. 同上p.21~52参照

13. 同上p.20

参考資料)

◆書籍

『曲がった家を作るわけ』西村朗 春秋社 2013

『新訂標準音楽辞典』音楽之友社 1995

『国家』(上)(下)プラトン 藤沢令夫訳 ワイド版 岩波文庫 205,206 2002

『プラトン全集 13 ミノス 法律』 森進一、池田美恵、加来彰俊訳 岩波書店 1987

『PLATONIS OPERA Ⅴ』OXFORD CLASSICAL TEXTS OXFORD 1907

『民族音楽研究ノート』小泉文夫 青土社 1983

◆Youtube

『壽齊天』韓国文化シリーズ~国立国楽院 オンライン公演

壽齊天は宮廷音楽の代表的な曲で、新羅時代に創作され、宮中の重要な宴禮(宮中の祝宴)及び舞踊に伴奏された宴樂曲。制作:国立国楽院

『雅楽 Gagaku「蘭 陵 王 (らんりょうおう)公演」 』平安雅楽会

『越天楽 Gagaku:Etenraku』宮内庁楽部

(2022/1/15)