評論|西村朗 考・覚書(13)『ケチャ』(1979)|丘山万里子

西村朗 考・覚書(13)『ケチャ』(1979)

Notes on Akira Nishimura (13) Kecak (1979)

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

西村の芸大同期には青島広志、小鍛冶邦隆、鈴木雅明、高橋裕、藤井一興、松下功らがいた。作曲科巨頭であった池内友次郎の毎年変わらぬ新入生訓示を、西村記述から適宜紹介する。1

「入学おめでとう。しかし、作曲家になりたいという君たちの夢は今が頂点です。作曲家はもういりません。三善君でおしまいです。君たちに役割があるとすれば、それは作曲もどきをする人間になることではありません。ちゃんと勉強して、古典となった音楽作品の素晴らしさを正しく理解して未来に伝えることだけです。だから音楽理論の勉強にひたすら打ち込みなさい。作曲はごく特別な、神に選ばれたような人だけに許されてきた仕事です。」

西村は受験前から池内のもとに通い、入学後もその指導を受け、師の最後の弟子と自認している。パリ留学10年の池内の「正格」「新は深にあり」(門下生深新会の由来:真に新たな美的価値は、新奇の追求に得られるものではなく、伝統の深みのさらなる深みにこそ見いだされる)の教えに襟を正しつつも、入学第1作は新奇追求前衛技法に邁進、ピアノを用いず脳内音列組み合わせ、複雑多種分割リズムによる『弦楽四重奏曲』(1973)をものし、再びコンクールに挑んで落選。前衛もどきはこれ1作で終了とした。もっとも、そのセリエルな一部分は『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』(1975~87)で「様式のヘテロフォニー」として転用されている。

西村は受験前から池内のもとに通い、入学後もその指導を受け、師の最後の弟子と自認している。パリ留学10年の池内の「正格」「新は深にあり」(門下生深新会の由来:真に新たな美的価値は、新奇の追求に得られるものではなく、伝統の深みのさらなる深みにこそ見いだされる)の教えに襟を正しつつも、入学第1作は新奇追求前衛技法に邁進、ピアノを用いず脳内音列組み合わせ、複雑多種分割リズムによる『弦楽四重奏曲』(1973)をものし、再びコンクールに挑んで落選。前衛もどきはこれ1作で終了とした。もっとも、そのセリエルな一部分は『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』(1975~87)で「様式のヘテロフォニー」として転用されている。

同年作に『2人のソプラノと管弦楽のためのセレモニー』(1973)があり、こちらはヘテロフォニックなsopのヴォカリーズに管弦楽も旋法・旋律的極彩色で、官能的アジア世界を意識した最初の作品とのことだ。2

もう一人の指導教官矢代秋雄からはエクリチュールを学んだが、パリのコンセルバトワールに行ってみたいなどとはつゆ思わず、ピアノが達者だったり、フランス的和声感が身についていたり、それぞれの才能のあり方には感心するが自分は適応できない、その気もない、と我が道をゆく決意を固めるのであった。

和声や対位法とは異なる別の音響世界での自由な思考を、と模索する適応不全の彼の前に窓を開いたのが民族音楽の先駆・第一人者小泉文夫であった。その講義を通してインドネシアのガムランなどを知ったことが、明確にヘテロフォニーへと歩を進める大きな契機となる。

だが、前稿の読経・梵鐘で触れたとおり、このヘテロフォニーは幼少期の環境にすでに彼に埋め込まれていたもので、それは芸大仲間が備える西欧の和声感や音感(早期音感教育の成果)に相当する創作的素地であったと言えよう。西村に最初に「ヘテロフォニーという道もある」と囁いたのは高校生の時に和声のレッスンを受けた山田光生だが、この一言はずっと耳に残っており、そこにガムランが降りてきたということだ。

出自たる大阪のアジア的風貌、街のにおい、喧騒、朝鮮語...それらへの振り返りと同時に、日本の雅楽へも眼が開けてゆく。

一方で、教授陣の中には松村禎三もおり、その仕事ぶりもまた西村の一つの手がかりとなったことは確かだろう。

ヘテロフォニー第1作『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』は、西村には珍しく改訂を重ね87年が決定版となっている。同年、『ヘテロフォニー四部作』(87~88)、『2台のピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』(87)を発表、いよいよ西村ヘテロフォニー宣言がなされるのだが、その前にガムランの影響そのままの『6人の打楽器奏者のためのケチャ』(大学院3年/79)に触れておこう。これはいわばリズムのヘテロフォニーであって、前稿でのラップ読経に重なる感覚を筆者は持つ。

リズムとは何か、をここで語ることはできないが、リズムも旋法も必ず人間の全身体を源とするものであれば、脈動と血流をそのおおもとに見ておけば良いのではないか。言語がこれに絡むのは当然だが、それはまた別の話。

ケチャはインドネシアのバリに伝わる伝統芸能で、古代インドの二大叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』のうち後者に基づく舞踊劇。『ラーマーヤナ』(ラーマ王子の遠征)の成立は古くは前5~3世紀だが、編纂は紀元3世紀頃とされ、ヒンドゥー教の聖典となった。ラーマ王子が悪魔ラーヴァナに誘拐された妃シーターを奪還する物語で、王子と悪魔の戦闘に援軍として加わる猿の大軍の活躍と王子の勝利を描く第6巻(戦争の巻)の場面がケチャである。猿を模した「チャク、チャク、チャク、チャク」という男声リズム合唱が特徴で、西村はこれを小泉講義で知った。

『悪魔儀式 / バリ島のケチャ (Baraka -1992-)』

『インドネシア・バリ島・ウブドゥのケチャ』

ちなみにラーマはヒンドゥーのヴィシュヌ神の化身で、『マハーバーラタ』の英雄クリシュナも同様とされる。西村はこの後『ヴィシュヌの瞑想』(1985/オルガンのための)、『ヴィシュヌの瞑想Ⅱ』(1987/オルガン)、『ヴィシュヌの化身』(2001/pf)、『ヴィシュヌの臍』(2010/ピアノと室内オーケストラのための)と、ヴィシュヌを書き継ぐことになる。

ケチャはS・ライヒやクセナキスなどに馴染む今日の耳にはある意味、同列かも知れないが、70年代、芸大圏の西村には衝撃だったろう。筆者はまさにこの79年、民族音楽ブームに乗って一躍名を知られた「芸能山城組」の新宿副都心の一角でのケチャを見聞、《一体化しない自己陶酔》との評を『音楽旬報』(1979//8/21号)に書いている。

この時代の空気を知るに有効かと思うので、少し触れておきたい。

芸能山城組(1974~)は山城祥二の主宰するアマチュア合唱を母体とした集団で、『恐山』『鳴神』など合唱領域を空間的に拡大、アンチ・ベルカント発想から声を音源と捉え、その可能性を追求するとともに、「組」という形態(山城を組頭に、元組と呼ばれるリーダーを持つ全国各地の支部で構成、各組は相談役、若頭、小頭などによって補佐、と一見ヤクザ風ではある)で、訓練は経験者からの完全な口伝とし、新時代への挑戦と逆行という両ベクトルを併せ持つ。山城は科学者たる知見を存分に活かし、当時の思想的、哲学的リーダーとなった。

ケチャ祭りは山城組の一大イベントで注目を浴びており、筆者も出かけたのである。

遠い昔のことだが、一部抜粋引用しておく。

新宿高層ビルの一画、ようやく暮れた夏の闇に、たいまつが揺れる。一糸乱れず演じ続ける若者たちの背に一面の汗、妖艶な舞い姫の動きにつれ、ラーマーヤナの物語は進む。芸能山城組、恒例のケチャ祭りである。———150名近い半裸の男性が車座に、チャッチャッという叫び声で複雑なリズムを編みつつ、踊るのである。とりわけ若者たちの高度に洗練された呼吸と肉体は、一種異様な迫力を持つ。ビルの谷間にうずまく原始の興奮。だがそれは山城組の当の本人たち、もしくはその関係者の陶酔と興奮である。———ケチャはバリ島の風土でこそ呪力を持つ。だが肝心のその背景が欠落したところでは、単なる見ものにとどまる。———日々の訓練と生活によって生み出された“山城組”というひとつの共同体意識。それはその身内に属さない人間にとっては全く閉ざされている。まつりは、あなたたちのまつりと、見る私たち、になる。疎外の克服どころか、もうひとつの新たな疎外である。———西洋音楽以外に、こんなに優れて、魅力的なものがある。それはわかった。だがそこから、自分たち自身のものを創り出すことが、何より問題ではなかったか。ひとつの転回の頂点としてのケチャの意味が、いつの間にか変質し、極楽をめざす自分たちだけのまつりとなった時、そのまつりのあとにいったい何が残るか。山城組はあらぬ方へと走り出している。

山城はその後、科学者大橋力の本名で学者として人間の身体表現とメディアテクノロジーや情報環境の関係など研究を続け、今時の先端におり、2020年には第23回文化庁メディア芸術祭功労賞を受賞している。3

この山城組とほぼ同時期に姿を現したのが和太鼓の鬼太鼓座(1971~)。田耕(故人)をリーダーに佐渡で結成、合宿修練(走楽論〜走ることと音楽は一体であり、それは人生のドラマとエネルギーの反映だ)を礎に活動を続けており、こちらも身体表現としての音楽を標榜している。

山城組も鬼太鼓座も「まつり」の祝祭性に身体と共同体(個と集団)を見るが、リーダーのカリスマ性と厳しい訓練鍛錬の構造に、ある種の熱狂・狂信が生まれる可能性を感じたのが拙稿「あらぬ方へ」の意味だ。70年安保の挫折を経験した学生・若者たちが、「ディスカバー・ジャパン」のキャッチコピーとともに伝統と現代を模索する一つの典型がそこはある。山口百恵『いい日旅立ち』(1978)の歌声がいざなう日本回帰はそのまま今日にも流れ込んでいよう。

筆者は鬼太鼓座から独立分派した鼓童を1985年に見聞しているが、その大和魂的美しさに見惚れつつ脳裏をかすめたのは「下手すると皇国万歳だな」ということで、それはバイロイトでの『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の舞台と聴衆に「まさにハイル、ヒットラーだ」と背筋が冷たくなったのと同じだ。「まつりと音楽」は常にその危険を孕む。彼らのその後を追うことを、筆者はしなかった。

西村の『ケチャ』初演は聴いていない。筆者自身、駆け出しだったし、山城組的アジア発見ね、とやり過ごしたのだと思う。ちなみに山城もまた、フォークロアの仕掛け人たる小泉文夫にその思想の多くを負っている。

西村は『ケチャ』同年に『交響曲第2番』(1979)を、さらに『ピアノ協奏曲第2番』(1982)をもっぱら西欧的手法で書き、それにより「エキゾティシズムとしての西欧」という意識を自身の中に明確に確認するに至る。つまり、87年からのヘテロフォニー作品群は、まず『ケチャ』を長い導火線とし、自分にとっては西欧がエキゾティシズムなのだ、という自覚をへて発火した彼のアジアなのである。上述の時代の空気感が典型的ノンポリの西村にどう映ったかは不明だが、若者の抱える普遍課題たる自分探しであった点は共通しているのではないか。

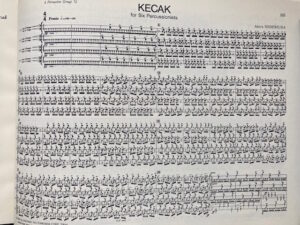

その『ケチャ』(ボンゴ2、コンガ2、マラカス2、クラベス2、チューブラーベル、タムタム3、スレイベル、ティンパニ、サスペンデッド・シンバル2 、シズルシンバル)。

とにかく、わくわくする。強烈だ。手にしたスコアをほっぽり出してしまう。すっかり西洋漬けになった耳(心身)には全く以って快感なのである。端的に言うなら伊福部昭作品に日本のオーケストラ、聴衆の示す快感もこれ。定句だが、血湧き肉躍るのだ。

スコアの解説は以下。

スコアの解説は以下。

ケチャはバリ島の有名な舞踊劇。ケチャのリズム分析により抽出された四種のリズム・パターンをもとに作曲。その四種のリズム・パターンはリズムのホケット(hocket)4を形成し、曲中を律動の帯となって流れる。またリズム・パターンを受け持つ四人の奏者は、tjak,tjak,tjak…..という発声を伴う。そしてその背後でTimpaniとTubular bellsが、インドのRagaのひとつに似た旋法で劇的な対話をくり広げる。

コンガのppから開始、3小節目にボンゴが加わり、5小節からリズムが複雑化、13小節からさらに変化…….と血眼にスコアを追うのは止めて、大筋だけ。

無数の小さなバッタが跳ねるような音型に揺られていると42小節目にティンパニが雷みたいにffで入る。遅れて45小節からスレイベルが。この響きは、地を揺すり上げるように鳴るのだが、筆者には、カンボジアで小さな飛行機の窓から見た眼下の稲光と雷鳴に、天の龍だ!と思った、まさにそれ。湯浅譲二は「雷」が人間世界の原初で世界中の「神」であり、その宇宙への畏怖が、単なる動物ではなく宗教的な人間というものを生んだ、と言っているが、どんな原始人でも高地に登れば中空、つまり眼下に雲を見、時には稲妻と雷鳴を見聞きする、その畏怖・恐怖はどれほどのものか、そこに宗教が発生する、というのは実に納得なのである。湯浅は続けて、そうした人間的な営みの最後にあるのがフェスティヴィティになり盆踊りになる、と「まつり」に言及している。5

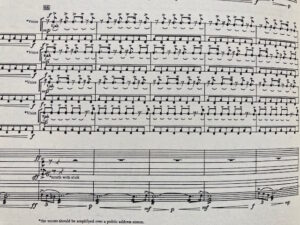

ともあれ、地鳴りでもあり天雷でもあるこのティンパニには身震いする。で、この轟はp<mf>p<f>pといった具合に収縮膨張しつつ続き、遅れて45小節から入ったスレイベルとともにひとまず頂点の55小節を迎える。そこに入ってくるのが tjak。

ともあれ、地鳴りでもあり天雷でもあるこのティンパニには身震いする。で、この轟はp<mf>p<f>pといった具合に収縮膨張しつつ続き、遅れて45小節から入ったスレイベルとともにひとまず頂点の55小節を迎える。そこに入ってくるのが tjak。

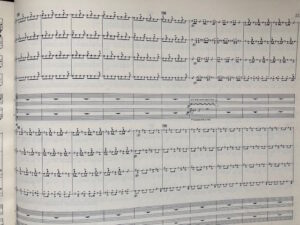

いよいよ昂まる快感に67小節、ここぞのHand crapping。これがアクセントとなるリズム・パターンを3回ののち、86小節でチューブラーベル(以下Tベル)が降ってくる。途端に広がる月華のごとき幻想。95小節からはTベルの大活躍とともにマラカスも入り器楽のみのシーンが続くが、なんといっても連打Tベルとティンパニの照応が華麗、130小節での再びの頂点にシンバルの衝撃が響き渡るのである。ここまでほぼ4分(全11分ほど)。

で、再び tjakが始まり.....ティンパニ、Tベル、tjak押せ押せ大クライマックスsffは173小節目、その残響の中、クラベスの刻みが闇にすだく蟲声のごとく鎮静を広げる。ppシンバルとスレイベルのあえかな靄に消えていくかすかな命の瞬き。この静謐は徐々にcresc.してゆくが、最も美しいシーンと筆者は聴く。

で、再び tjakが始まり.....ティンパニ、Tベル、tjak押せ押せ大クライマックスsffは173小節目、その残響の中、クラベスの刻みが闇にすだく蟲声のごとく鎮静を広げる。ppシンバルとスレイベルのあえかな靄に消えていくかすかな命の瞬き。この静謐は徐々にcresc.してゆくが、最も美しいシーンと筆者は聴く。

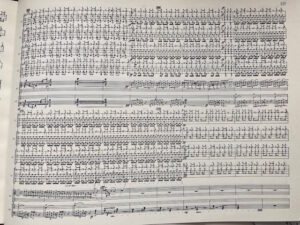

tjakの回帰は244小節から。もちろん、最後の高揚が盛りだくさんの響きで渦巻き、各楽器が決め所を決めつつsfffを313小節に迎える。以降は静寂が戻り、tjakのつぶやきも消え、pppで残るクラベスにスレイベルのかすかな吐息がふうっとよぎり、しばし沈黙の後、sffトゥッティの一撃で幕を閉じる。

このスコアを眺めていると、松村禎三『交響曲第1番』のスコアが浮かんでくる。あちらはブロック構造とポリフォニー、こちらはリズム・ヘテロフォニーというわけだが、一見、似ている。にしても音符が細かすぎて頭がクラクラする。バリの演者たちには無論、楽譜などないわけで、それが健全であると実感する次第だ。

何れにしてもこのケチャは、いわば西村的熱狂創出の定番となり、『紫苑物語』の第1幕第1場「婚礼の儀」の合唱にも現れているのはすでに述べた通りだ(第3回)。

本作を聴いていると、西村の中に潜むアジア的マグマが初めて解放され噴出した、という印象を持つ。東アジアの持つ湿気と灼熱、ヒンドゥー世界の濃艶と猥雑、それは例えば三善晃がパリから帰国の飛行機の窓から見た日本を「墨絵世界」と言った、そういう世界とはまるきり異なる。街中の寺院はキンキラキンで、中に祀られているのはお目めぱっちりの仏像だの動物だの、極彩色、ケバい。まさに曼荼羅世界だが一方で、気まぐれ(に旅行者には思える)スコールや雷鳴、停電すれば真っ暗闇のその闇の濃さは、人間の営みに「常に慎ましくあれ」と告げるのだ。スコール去ったあとの太陽と緑の眩い輝き。水たまりを跳ね飛び歩く子らの歓声は、「また光、めぐれり」と告げるのだ。

「family history」ではないが、つい、西村の祖父(実業家)がフィリピンに暮らしたこと、父もまたその地で過ごした歳月があったことを想起してしまう。

西欧もアジアも日本も実は多様。そのことを、西村は祖父の国際性と信心(信仰)に、それと知らず、感じ取っていたように思う。

さて当時、ケチャに魅入られたのは西村だけではむろん、ない。1972年、武満徹はクセナキスらとバリ島を訪れガムラン音楽と島民の生活、自然に大きく惹きつけられた。この時の武満の思索は『樹の鏡、草原の鏡』6で詳細に語られているが、そこからいくつかを拾っておく。

「ケチャックを聴いた夜は雷雨が激しく、樹皮で編まれた屋根を打つ音は、歌う声を消すほどに強かった。雨のなかを、それぞれのパティックに下半身をかくした半裸の男たちが、夜の黒い穴からひとりひとり、椰子油の灯された集会場の明かりの下に集って来た。土の上に円形に座して、何程の物々しさもなくいつかそれは歌いだされたのだった。」

「その呼吸は測られたものであるよりは、直観的であり、野獣の跳躍のような撓(しな)やかさで突然に起こるのである。いつか私は、それが人間によって歌われているということを忘れて、土そのものの音であるような錯覚に陥っていた。そうした状態、空間では、声と雷雨は別のものではなく、それぞれに宇宙(コスミック)な場を形成する力であると言えよう。」p.27

やがて彼は、ひとりひとりにそれぞれの役割がありリズム・パターンは数人の声の掛け合いで成り立つことを聴き分け、傍の老人が「声を吸う息に乗せて」刻む規則的なリズムに、「大地の音のように響くケチャックを形作る無数の個別の役割」の意味の深さを考え込むに至る。

このインドネシア滞在経験から彼が抽出したのは、音楽は地上に異なった二つの相として現れたのではないか、という考えだ。一つは運搬可能なものとして、もう一つは特定の土地と同じ時間を住まいとし、そこから動かすことは不可能なものとして。この異なる二つの相はいずれ交わりあってゆくものであろうが、「必ずしも安全無害な中和状態を創り出すものではないかもしれない。」p.15

「西欧の音楽は天才とそれを支える土壌の上にその歴史を展開したが、非西欧音楽は草原の草のように生え育ってきた。——西欧の個性尊重individualismは、その論理の当然の帰結として普遍化を求め、音楽芸術は記号的に体系化され、誰によっても演奏できる運搬可能なものとなる。———非西欧的な音楽においては、一本の天才と名指される樹を見つけることはできない。なぜなら音楽は地上を覆う草々のように全体は一つの緑のように見え、陽を受けて雨を浴びてその緑はまたさまざまの緑をあらわす。他の土地に運ぶことはできないし、そうすると姿を変えてしまうのである。」p.16

旅の回顧の中で、彼は自分の中の日本について、「私にとって最初の日本はネガティブな意味においてのみ存在したと言えるだろう。少なくとも音楽(西欧近代)というものを知り、それによって生きようと決意したときに、日本は私のなかでは否定されるべきものであった。」p.29

旅の回顧の中で、彼は自分の中の日本について、「私にとって最初の日本はネガティブな意味においてのみ存在したと言えるだろう。少なくとも音楽(西欧近代)というものを知り、それによって生きようと決意したときに、日本は私のなかでは否定されるべきものであった。」p.29

「かつて、私は西欧という一枚の巨大な鏡に自分を映すことが音楽することであると信じていたのだが、邦楽を知ったことで、鏡は一枚ではなく他にも存在することに気づいた。」P.21

と述べている。

「樹の鏡 草原の鏡」という言葉はいかにも武満らしく、晩年の彼の作品が予見されるが、筆者がここで武満のケチャを持ち出したのは、彼が見た東西の地平が端的に示されていると考えるからだ。

西洋音楽との出会いを「西洋近代」、すなわち「個」あるいは「自我」を礎とする先進(近代)文化とみなすこと。細川俊夫が大好きだった祖母を「自我というものが無いに等しかった」と語るのも、彼がかつてこの文脈に属していたことを明らかにしている。

武満も細川もこうした地点からやがて大きく反転してゆくが、少なくとも彼らにとっての西洋音楽が、まず「近代」と意識されたことは、留意しておきたい。ただ、武満が樹と草原の間にあるものを問う中で、そこに「存在の悲しみ」を見出していることは付け加えておこう。

「音楽のよろこびというものは究極において悲しみに連なるものであるように思える。その悲しみとは、”存在の悲しみ”というものであり、音楽することの純一な幸福感に浸る時、それはさらに深い。」p.19

ともあれ、西村はこうした「近代」意識は、おそらく持たなかった。海の向こうの憧憬・西欧近代世界という一枚鏡は彼にはない。その心身の成り立ちが、東西・近代・二元論とは別の地平、まさにヘテロフォニー的在り方そのものだったからだ。

バリのケチャの驚異のアンサンブルを「そこでの集団的リズム打点の入れ込み連なりは、精妙さのなかに、人間的でフィジカルな“ずれ”のダイナミズムを生んでいる。まさにそれが味わい。一様なリズム・パターンの集団的ユニゾンに仕組まれた絶妙なるヘテロフォニー。」7と語る西村の心身のヘテロフォニックな組成(素性)、「ずれ」の感覚こそが彼の『ケチャ』の意味だ。

西欧をエキゾティシズムとしたのは、自分の中での一つの決着(位置付け)であり、そこに『ケチャ』の地点がある。それがまずもって身体的リズム・ヘテロフォニーであり、「儀式」であり「まつり」を源とするものであったこともまた、西村の音への生理を明らかにしていよう。彼はいわばお泊り宴会、乱痴気騒ぎのズレ具合に本能的に従ったのだ。

* * *

この7月初め、筆者は陸上自衛隊中央音楽隊創隊70周年記念第163回定期演奏会で西村朗の『秘儀VIII 地響天籟』(中央音楽隊委嘱作品)が初演されると聞き、サントリーホールに出向いた。まさに地響天籟(と書いて『ケチャ』ティンパニ入り部分をそう表現したのに気付き、我ながらなんだか...)で、金モールの美麗儀礼服に身を固め整然粛然の楽員が、『秘儀』で一気に紅潮高揚、頭揺れ、身体揺れ、足踏ん張り、音響の竜巻に渾身全霊投身の姿に、わくわく音楽の享楽快感と怪奇を同時に味わった。この新作に滾る西村マグマが、上記山城・鼓童に見た「あらぬ方」と、表裏一体どころかそのまんまであること。

「まつり」の呪力・魔力の恐ろしさ。

そうして、本稿執筆の資料を見る中で、伊福部昭を師とした黛敏郎が、やはり創隊30周年記念に行進曲『祖国』(1981)を書いていることを知る。三島由紀夫と相通じ、70年代に右傾化(筆者は右だ左だの色分けは好まぬが)を強めた黛であれば不思議はないが。

創作とは、常に何らかの危険水域をどのような形でか行き来する、魔の領域なのかもしれない。

ちなみに黛に信仰があったかどうか知らないが、彼は西村と同じ宗派、曹洞宗の寺に眠っている。

(2021/8/15)

註)

1.『曲がった家を作るわけ』春秋社 p.102

2.『光の雅歌』 p.220

3.《遅いインターネット》「山城祥二/大橋力 | 2020年の芸能山城組 『AKIRA』の音楽と幻の「ネオ東京」とのあいだで」より

4. hocket:In music, hocket is the rhythmic linear technique using the alternation of notes, pitches, or chords. In medieval practice of hocket, a single melody is shared between two (or occasionally more) voices such that alternately one voice sounds while the other rests.

http://themusicsalon.blogspot.com/2012/03/hocket.html

5.『未聴の宇宙 作曲の冒険』 春秋社p.191

6.『樹の鏡、草原の鏡』武満徹 新潮社 1975

7.『曲がった家を作るわけ』 春秋社p.118

参考資料)

◆ 書籍

『曲がった家を作るわけ』春秋社

『光の雅歌』春秋社

『未聴の宇宙 作曲の冒険』湯浅譲二・西村朗 春秋社 2008

『樹の鏡、草原の鏡』武満徹 新潮社 1975

◆ 楽譜

『西村朗 打楽器作品集 第1集』 全音楽譜出版社 1992

◆ CD

『ケチャ』 彩色打楽器 西村朗作品集 パーカッショングループ72

カメラータ・トウキョウ 32CM−89

◆ Youtube

◆ Web site

《遅いインターネット》「山城祥二/大橋力 | 2020年の芸能山城組 『AKIRA』の音楽と幻の「ネオ東京」とのあいだで」より