私がものを書き始めたのは。|恋文|丘山万里子

「恋文」

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

両親が編集者、婦人記者だったから家は本だらけ、本に埋もれて育ち、小学校の作文は母が添削してくれ、先生にたいそう褒められ続けた。ものを言わない子(声が小さく口数も少なく自意識は過剰)だったので、書く子になったわけです。

3年生に上がる頃には添削不要、作文なら任せて自負に満ち満ちたが、教室の隅っこに落ちている「自我塊」の石ころ、みたいなもの。本がいざなう脳内幻想妄想世界をひたすら遊び場所としたのは、本人の性向、常に感じる周囲との違和のゆえだろう。

布団に潜っても物語の続きを自分でこしらえ、次の夜も、その次の夜も、と夜な夜な、長い長い妄想時間に現在の不眠の原型がある。作話にばふばふ興奮してしまうのだ(今も大して変わらず、言葉が動き出すと止まらない)。

中学になるとこの手の子のお決まり、まずは詩人、小説家を夢見て書いてみるのだがなんだか違う。どうも自分は人の話をとっかかりに妄想作話する体質で、最初からこしらえるのは向かないみたい。小林秀雄の小説なんて読めたものじゃない、それと同じだ。

でも、書きたい、何かをとっかかりに書きたい(に現在の批評の原型がある)。小さな火はずっとくすぶり続けた。

17歳の夏。

17歳の夏。

蓼科の学校寮に行き、物書き志望の先輩大学生と知り合った。

前日、歌うたいながらの山登りで発熱(集団行動が苦手のせいだ)、養護室で寝ていた私を、ちょっと来てごらん、と手招きし、ここが僕の一番好きな景色なんだよ、と林の小道のなかばで立ち止まった。青々とした山波と透き通って高く広い空、涼やかな風と木漏れ日(月並みだ)。熱はそれからすぐと下がった。

蓼科から帰ってから手紙がきた。いかにも物書き志望らしい独特な筆跡で、原稿用紙に文字が並び、ものすごく美しかった。すべてが韻律に満ちていて、音楽のように流れ込み、染みいってくる。句読点から行替えから、見ても読んでも歌う文(ふみ)。

それから、たくさんの手紙とたくさんの時間が、たくさんのときめきとよろこびとかなしみとくるしみと一緒に積もってゆき、春雨に、秋時雨に、濡れながらもずっと隣を歩き続けてくれる、その道々で、立ち止まり立ち止まりしていろんなことに気づき、いろんなことを痛切に感じ、いろんなことを深く考え、大事に言葉にしてゆくこと、君に届くように、あなたに届くように、なぜってひとは誰と居ても孤独だから、と、それを学んだ。

それは日々読みふけり、妄想の契機となった古今東西の名著雑書以上に、言葉による「表現」というものの本質、美しさ、哀しさを私に教えてくれた。

何より彼は言った。

「原稿用紙のマス目からはみ出したいのを、おさえおさえして、ものは書くんだよ。」

言葉にならない想い、溢れ出す気持ち、それをぎゅっとマス目に美しく詰めてゆくこと。

私はこの言葉を今も大切にしている。

表現とは、つまるところ、恋文だ。

最初の評論集『鬩ぎ合うもの超えゆくもの』(1990/深夜叢書社)の「あとがき」に、こう書いている。

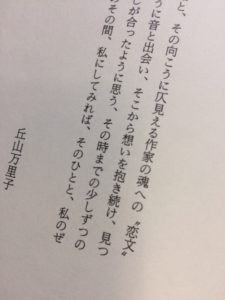

これらの“論”は、私にとっては、作品と、その向こうに仄見える作家の魂への“恋文”だと言ってよい。ある日突然、打たれたように音と出会い、そこから想いを抱き続け、見つめ続け、長いことかかって、やっとまなざしが会ったように思う、その時までの少しずつの言葉の道のりである。五年とか、十年とかのその間、私にしてみれば、そのひとと、私のぜんたいを挙げて生きる他ない時間であった。

こんなベタな赤面あとがきをそのまま許してくれた編集者、齋藤愼爾氏には心から感謝している。でも、これがその時の私の真実で、他に言いようがなかった。

そして今になって、強く思う。

演奏会評であれ何であれ、「書く」ということはどれもが「恋文」なのだ、と。

その都度の誰か、たった一人のあなたに向けての。

恋文こそが、私にとっての究極の表現形式だと。

幼い頃から灯っていた私の中の小さな火に油を垂らし、風で煽り、一緒に言葉を探しながら歩いてくれる人がいた。出会った蓼科の林の小道を、今も私はひとり歩んでいる。

(2020/10/15)