特別寄稿|データ プライヴァシー リアリティ|渡辺博史

データ プライヴァシー リアリティ

Data, Privacy, Reality

Text by 渡辺博史(Hiroshi Watanabe)

新型コロナウイルスに見舞われた世界は、その仕組み、様相において大きな変化を遂げている。モノ、ヒトが自由に動き交わるようになるという前世紀後半からの流れに大きな方向転換が強いられ、それもglobalな動きを制約するだけではなく、これまで100パーセント自然かつ土着なものとして受け止められていたlocal な動きにまで、ブレイキがかかる状態になっている。ハグをしない、握手をしない、相互のタッチをしないというのは、東アジアの一部地域を除けば、多くの国、地域にとって全く新しい経験である。

その中で、自由に動く、動かすというこれまでの流れに変更があまり無いのが、情報とカネである。バランスが取れていたかどうかは疑問であるが、自由な交通という方向には一致して向かっていた四要素(モノ、ヒト、カネ、情報)の動きの向きが今や大きく分かれてきたのである。「カネ」の話はまた別稿で考えたいが、ここでは「情報」の話を取り上げることとしたい。

◆集め、つなぐデータ

出勤できないことによるテレワークの促進が、ほぼ強制的に行われているが、ビジネスの世界でも、教育の場でも、リモートでの行動を可能とする基盤の整備が大きく遅れているということを国民が認識することになった。このように「つながっていない」という状況に悩んでいる我々にとっては、せいぜい、ネットに載せたデータが盗まれないか、途中で数値が歪まないか、承認が正確にされたか、何時間仕事をしたかがキチンと把握されているか、といった点しか、内包する問題として意識出来ない。

出勤できないことによるテレワークの促進が、ほぼ強制的に行われているが、ビジネスの世界でも、教育の場でも、リモートでの行動を可能とする基盤の整備が大きく遅れているということを国民が認識することになった。このように「つながっていない」という状況に悩んでいる我々にとっては、せいぜい、ネットに載せたデータが盗まれないか、途中で数値が歪まないか、承認が正確にされたか、何時間仕事をしたかがキチンと把握されているか、といった点しか、内包する問題として意識出来ない。

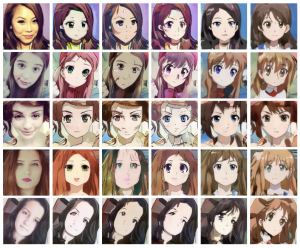

しかし、データをめぐる状況はそれを遥かに超えたところに及んでいる。人間の処理判断で、送受信、判定する段階を超えて、AIそのものが送受信、判定をすることの開発が急速に進んでいる。その一つの流れとして Deep Learning が使われているが、これを進めるためには如何に大量のデータをAIに「食わせるか」ということが課題になる。猫の写真に一枚ずつ「これは猫です」と注釈を付けてAIに読み込ませ記憶させるのではなく、猫の写真そのものを注釈無しで多数読み込ませる中で、そのうちAI自身が「こんな特徴を持っている動物が猫である」という判定能力を自ら持つことになる。そのような形態認識だけではなく、「こういう人は将来こういうことをしそうだ」などという、最良の行動心理学者や予言者でも出来なさそうな判定の実行に向けてAIを動かそう、というかAIが動こうとする中では、如何に膨大な量のデータを集められ、食わせられるかに事の成否がかかってくる。 極論すれば、沢山データを集められれば、AIの「成長」を加速、促進できるようになる。そこで起こることは、次項で述べるプライヴァシーとは全く異なった論拠で、データの国境を越えた移動を「囲い込み」のために制限し始める動きである。「数の勝負」の世界であるとすれば、自国内で13億人超のデータを取得しうるインド、中国が優位に立つ。米国、欧州も人数面では追いつけないし、僅か一億人強に縮んで行く日本では勝負にならない。欧州がEUという旗の下に一つにまとまるのは、英国のBREXITの例を見ても容易ではないが、少なくともまとまらないと不利だという認識が強まれば、EU5億人を一括するデータ圏が出来るかも知れない。それを前提に考えれば、中国、インドという二強国の風下に立つことに脅威と懸念を抱くASEAN(及び可能なら韓国、台湾を含めて、日本も併せて総計8億人)に対して日本が技術と経費を分担する西太平洋データ圏の構想を提唱する必要があるのかも知れない。

極論すれば、沢山データを集められれば、AIの「成長」を加速、促進できるようになる。そこで起こることは、次項で述べるプライヴァシーとは全く異なった論拠で、データの国境を越えた移動を「囲い込み」のために制限し始める動きである。「数の勝負」の世界であるとすれば、自国内で13億人超のデータを取得しうるインド、中国が優位に立つ。米国、欧州も人数面では追いつけないし、僅か一億人強に縮んで行く日本では勝負にならない。欧州がEUという旗の下に一つにまとまるのは、英国のBREXITの例を見ても容易ではないが、少なくともまとまらないと不利だという認識が強まれば、EU5億人を一括するデータ圏が出来るかも知れない。それを前提に考えれば、中国、インドという二強国の風下に立つことに脅威と懸念を抱くASEAN(及び可能なら韓国、台湾を含めて、日本も併せて総計8億人)に対して日本が技術と経費を分担する西太平洋データ圏の構想を提唱する必要があるのかも知れない。

◆プライヴァシーとは

中国のような国ではほとんど配慮されていないプライヴァシーの問題は、自由とそれに立脚する民主主義的な行動を基本とする社会にとっては極めて重要な点である。ジョージ・オウエルの『1984年』で描かれた世界は、今や現実化している。「民間」というか「非国営」の企業のデータまでも集約管理している中国の場合には、欧米、日本とは違ったデータ利用が進んでいる。全土に張り巡らされた「監視」カメラの映像は、犯罪対応も含め集約管理されている。日本の場合、このような公的機関の設置するカメラにおいても「肖像権」的プライヴァシーが意識され、「ここにカメラがあります」と明示され、また、速度違反の摘発のためには「隠し」カメラである方が有効であるにも関わらず、道路には「この先でカメラによる監視をしています」という標示が置かれている。理由は、車両番号と運転手の顔までは、写っても構わないが、助手席などの同乗者の顔は速度違反の摘発、事故防止の要請とは無縁なので、「撮られますよ」と事前に通告することが必要ということで行われているようである。

中国のような国ではほとんど配慮されていないプライヴァシーの問題は、自由とそれに立脚する民主主義的な行動を基本とする社会にとっては極めて重要な点である。ジョージ・オウエルの『1984年』で描かれた世界は、今や現実化している。「民間」というか「非国営」の企業のデータまでも集約管理している中国の場合には、欧米、日本とは違ったデータ利用が進んでいる。全土に張り巡らされた「監視」カメラの映像は、犯罪対応も含め集約管理されている。日本の場合、このような公的機関の設置するカメラにおいても「肖像権」的プライヴァシーが意識され、「ここにカメラがあります」と明示され、また、速度違反の摘発のためには「隠し」カメラである方が有効であるにも関わらず、道路には「この先でカメラによる監視をしています」という標示が置かれている。理由は、車両番号と運転手の顔までは、写っても構わないが、助手席などの同乗者の顔は速度違反の摘発、事故防止の要請とは無縁なので、「撮られますよ」と事前に通告することが必要ということで行われているようである。

それだけの姿勢を持ち、警戒をしながらも、ネットの利用においては既に個人情報は相当なレベルで集約管理されている。皆さんが、例えば大阪に出張するために在阪の宿泊施設をネットで探すと翌日にはパソコン画面に大阪のホテルの案内が多数掲示される。また、ある書籍の紹介を見ると、そこに「この本を買った方は、こんな本にも関心を示しています」と表示され、翌日以降は、紹介を読んだ書籍の類似分野の本の紹介記事が多く大きく掲示されるようになっている。このような単一の会社、あるいは単一の企業グループでの集約ではなく、国家レベルでの集約が実行されている国が出来上がっているのである。そこでは、個人情報である、年齢、学歴、職場での地位・役職、会社での業績評価、健康状態、貸借状況、返済履歴などなどを集約したスコアリングが行われ、それによってその個人に対する信用供与の可否、金利などの金融条件の決定が既に公然と行われ始めている状況である。

カード、スマホアプリを利用すれば、その記録は、本人には開示されなくても、また他人のアクセスは拒否されていても、サーバーには必ず保存されている。これを如何に本人個人が「管理」出来るかは、まだ明確ではない。それぞれの公的機関、民間企業が取得した情報を国内で共有するかどうかを超えて、国外の組織と共有するのか、国境を越える流通を抑制するのかという議論は既に活発に行われているが、まだ合理的な合意には至っていない。そんな中でも、既に海外系のネットを利用した個人の情報は、事実上国境を越えて流出し、その結果、日本人の個人情報を日本政府は持っていなくても、中国政府は持っているという可能性が高い時代にもう入っているのである。

カード、スマホアプリを利用すれば、その記録は、本人には開示されなくても、また他人のアクセスは拒否されていても、サーバーには必ず保存されている。これを如何に本人個人が「管理」出来るかは、まだ明確ではない。それぞれの公的機関、民間企業が取得した情報を国内で共有するかどうかを超えて、国外の組織と共有するのか、国境を越える流通を抑制するのかという議論は既に活発に行われているが、まだ合理的な合意には至っていない。そんな中でも、既に海外系のネットを利用した個人の情報は、事実上国境を越えて流出し、その結果、日本人の個人情報を日本政府は持っていなくても、中国政府は持っているという可能性が高い時代にもう入っているのである。

今回のコロナ禍への対応の中で、政府からの特別給付金の支給が遅い、非効率だという批判がかなり出た。この支給は速くはなかったと思うが、この状況は、意図した選択判断であったかどうかは疑問だが、これまでの国民の選択の結果だという面がある。全国民の受け取りうる口座を政府が把握していれば、プッシュ型と言われる給付は迅速に行われる。米国での迅速な給付を可能にしたものは、①金融口座の取得にあたっては国民一人一人に付与された社会保障番号を提示しなければならないという点と、②全ての国民の個人所得税の納付が個々人の申告によっているため、納税、還付に使われる「生きている」金融口座の所在を政府が把握しているという点である。②の点は、全国民一律ではなく、所得水準に応じてという給付形態になる場合には、そのための水準判定期間を短期化することが可能になる。

今回のコロナ禍への対応の中で、政府からの特別給付金の支給が遅い、非効率だという批判がかなり出た。この支給は速くはなかったと思うが、この状況は、意図した選択判断であったかどうかは疑問だが、これまでの国民の選択の結果だという面がある。全国民の受け取りうる口座を政府が把握していれば、プッシュ型と言われる給付は迅速に行われる。米国での迅速な給付を可能にしたものは、①金融口座の取得にあたっては国民一人一人に付与された社会保障番号を提示しなければならないという点と、②全ての国民の個人所得税の納付が個々人の申告によっているため、納税、還付に使われる「生きている」金融口座の所在を政府が把握しているという点である。②の点は、全国民一律ではなく、所得水準に応じてという給付形態になる場合には、そのための水準判定期間を短期化することが可能になる。

では、この二つの要因が無いことを日本国民はどう考えているのか。②の点については、ネットでの納税・還付申告が出来るようになっているので、そちらの方向に向かうべきだという議論が出てきているが、作業に多少の面倒があることは事実であり、年末調整という仕組みにより所得税の納税手続きから「解放」されているという「利便」もあるので、それを放棄してすぐに結論がまとまるかどうかは疑問である。

一方、①の点については、「効率とプライヴァシー」の間のトレード・オフという観点からの自覚を伴った議論が必要になる。国民背番号、グリーンカード、年金給付番号などいった「番号」管理制度については時代錯誤のマスメディアからの批判のみならず、健全なプライヴァシー意識からの反論がこれまでの歴史の中で常にあった。現在、交付、利用され始めているマイナンバーはこういった問題への配慮を行い、行政機関間の相互利用にまでも相当の制約をかけているにも拘わらず、実際のカードの発行、支給は全数の20パーセントに満たない状況にあり、金融機関の口座への関連付けはされていない。

金融口座の全数をカード番号で管理されることは、疚しいことをしていない人であっても、ほとんど税務当局が興味を示しそうにない残高の口座しかもっていない人でも、何となく抵抗感があるのは自然である。しかし、福祉面での公的機関からの給付の重みが増えて行く中で、国との間の資金チャンネルを遮断する姿勢を取り続けることで良いのか、ということを改めて各人が判断しなければならない。今回の特別給付金の支払いの関係で、金融口座の全てをマイナンバーと関連付ける、あるいは全口座というのは抵抗感があるので「一つの口座」に関連付ける、といった議論が進められている。しかし、コロナ禍での給付の話が緊急の大課題で無くなると、多分、世論は「慎重論」に傾く可能性が高い。相手に全くアクセスの情報を提供しないでサービスを受けることができないという自明の前提の下でも、マイナンバーに関連付けられた口座を明らかにする人、しない人の両方があってよい、というか自然である。「ああ、そんな理由で、私への給付が遅いのか。」という認識を持ってもらった上で、関連付けの有無を判断してもらうことが必要である。自らの総合的プライヴァシーを護るために、関連付けしないという判断も尊重されるべきである。ただし、その選択をした方には、サービス提供が若干遅滞するということを甘受してもらう必要がある。納税、保険料の納付といった政府の高権的収受業務については、法律に基づく「同一対応」が不可欠であるが、サービスを受け取るという形の公的業務の場合には、プラス・マイナスを考慮した上で各個人がそのチャンネルの形を選択するという制度があっても良いだろう。

この面からのプライヴァシー議論が深められる必要がある。

◆リアルとフェイク

提供され、集約され、利用される膨大なデータが手の加えられていない一次情報であるかどうかは、かなりクリティカルな問題となる。加工あるいはディストートをされていない数字、画像、映像、音声などであったとしてもそれが真の意味で「リアル」であるかどうかは、やや疑問であるが、ランダムな雑音ではない意図的な歪みの手が入っていない、というのはそれなりの意味がある。

そう考えれば、様々な分析、解析をするに際して、利用しうる眼前のデータにバイアスがかかっているかいないかは、重要な要素である。データを国境の中に囲い込もうという動きに歯止めが効き、データを他国に利用させることを認めるにしても、全く制限なしに、国際機関、外国政府、外国法人が自由にアクセスできるようなことにはなりにくく、国家管理の下での提供になるとすれば、バイアスはある程度自明のことと考えざるを得ないだろう。データの一部が除外されている、数値自体に改変がされているなど様々なバイアス、ディストートの形態があるが、その判定の手法を確立するだけでなく、何をもってリアルである、何をすればもうリアルとはみなせない、と考えるかの見解を少なくとも行政府は明らかにし、公衆に開示しなければならない。更に、徐々にウエイトは落ちてきているが情報発信の手段として現在でも一翼以上の大きな役割を果たしているマスメディアにもその姿勢が求められる。

「バイアス」などという緩い表現に留めるのではなく、このように手が入れられたものは須らく「フェイク」でしかないという確固とした認識をメディアが持っていなければ、そこで流される情報の正確さに受け手の我々としては大きな疑問符を付けねばならない。

しかし、残念ながら、世の中に錯覚があるというか、作られた「錯覚」がある。セリフの載った脚本が与えられていない場合の各個人の発言は「リアル」であり「本音」であるというものであるが、これは間違いである。発言の際の場面設定、反復、編集、添削という行為を経たものは、時に発言者の意図とは大きく異なったものになる恐れがある。にもかかわらず、そこでは「隠された演出、構成」があることが秘匿されているし、主体的な責任を回避している。

例えば、ヒール(悪役)であっても、映画、テレビドラマのように、あの行動、発言は脚本、台本にそったものであるという暗黙知が視聴者側にあれば、その演じた「役」のイメージは往々にしてその後も離れにくくかなり残りうるものの、そのキャラクターが実際の人物のものとは異なるという認識は持たれる。しかし、全てがその出演者の「本音、本質」だと「見せる」、「思わせる」あるいはあえて言えば「誤解させる」ことによって、まさに「フェイクでしかない『リアル』」を「疑似リアル」、さらに「真リアル」だとして受け止めさせようという番組構成があることのむなしさとその結果の恐ろしさを、我々も、また特に若い人たちにも理解してもらう必要があろう。

この関連で、今年「リアリティ番組」と呼ばれるテレビ番組に出演していた女性に痛ましいことが起こった。その後、これについては番組の出演者に対するSNSでの誹謗中傷が大きな議論対象になっているが、ここで考えるべきは、単にSNS投稿、誹謗中傷の酷さという点だけではなく、こういった番組の構成というか枠組み自体が「リアルとフェイク」の問題に大きな影響、バイアスを与えているのではないか、ということである。

この類の番組については、以前より、その枠組み、構成には様々な批判が寄せられていたようであり、ヤラセでは、という懸念も多く寄せられていたとのことである。本当の意味での、リアルな日常生活を視聴者に提供しようというなら、画面を「共演者」の人数に分割して、本人が拒否する時間帯を除き、その姿を数か月間、淡々と流し続けるべきである。二人以上が同一行動をとれば、それに応じて分割枠が減るだけである。でも、それでは番組にならないと考えているのだろう。

今回の「共同生活」の設定状況は残念ながらよく知らないが、24時間そこで共に過ごしているわけではなく、仕事、学習もそれぞれ外で行い、場合によっては知人、家族とも会う時間があるような感じがする。もともとの先行番組は、ワゴンに全員を乗せて、アフリカなどの「不便な」かつ「新奇な」場所を旅する中でという設定だったような気がする。それはそれで「吊り橋効果」を狙ったあざとさがあったが、まだ隔離された空間という場所の設定の中での交流、交友を見せるという姿ではあった。もちろんそれ自体が、「日常」とは全く縁遠い設定であり、リアルという評価には値しない。

この不幸なニュースが流れた後に、同じテレビ局のあるMCが「あのリアリティ番組」と、「リアリティとはどういうものか」について何らの留保、注釈もつけずに、呼び放ったことは、このMC自体が、テレビ番組におけるリアリティの問題を理解していない、あるいは、その局の中の「リアリティ」という概念規定にどっぷりと感化されて、まったく問題意識も持っていないということの裏返しであろう。報道とヴァラエティの混淆のような番組を担当されているのであるから、「リアル」についての真摯な認識が無くてもそれはそれで罪は無いし、実害も少ないのだろうが。

また、シェアハウス居住者以外にスタジオからあの番組に参加している「コメンテーター的」出演者が「彼女の深い悩みを理解していなかったことを悔やむ」といった発言をしていたが、彼ら自身が、番組内で行った自らの発言、コメント自体が、直接的に、あるいはSNS投稿をしそうな者へのそそのかしとなって、攻撃、「口撃」を増幅させることを通じて間接的に、亡くなった方への圧力を増した「加害当事者」そのものでなかったのだろうか。事の進行に全く影響を与えない、また不測の展開にも何らの手出しも出来ない「傍観者」の立場からのような発言をする資格があるのかどうか大きな疑問である。更に、その中の一人が、遺族から「SNS被害が他の出演者にも及んでいないか」という心配に基づき出された暖かい手紙を引用して、「自分たちも被害者予備軍であり、加害者の一員ではない」、「不作為への悔恨はあっても作為への反省は無い」とばかりに自らを位置付けようと発言したあざとさは極めて不快であった。

また、当該テレビ局自体が、トップを含め、この種の番組の構成自体の検証、反省をこれまで事実上ほとんど行っていないのも問題である(もちろん、シリーズ番組の放映は止めたし、その他、目に見えないところで色々模索されているのかも知れないが・・)。ある女性アナウンサーの真摯な発言を免罪符代わりに使って全てを棚上げにしようとは思っていない、と信じたかったが、残念ながらその後目に見える進展は起きていない感じがする。しかし、この問題は、放置して、そのまま忘却させればよいというレベルのものではなく、もし自らでは出来ないのならば放送倫理・番組向上機構(BPO)が取り上げるべきものと思料する(もし、既に動かれているのであれば、情報不足ですみません)。

多くの報道陣が、政府や企業が自ら生ぜしめた悪しき事象について、報告書を作成、提出した時に、「都合の良い情報だけ選択して、実態とは異なるまとめをしている。全ての資料を開示すべきである」という主張をしている(そのこと自体には何らの異論は無い)が、その主張と自らの今回の行為との間で平仄があっているか、「二枚舌」という悪い表現を抑えて言えば、ダブルスタンダード(二重基準)になっていないかを自ら確認すべきではないか。もし、どうしても当該テレビ局全体として一つの基準に収斂できないのであれば、「報道部」、「芸能・ヴァラエティ部」(いずれも仮称)に分社して、それぞれの番組をどちらの「部」が担当したかを明記すべきであろう。

他のテレビ局も、この問題を「他人事」にしてはいけないのであって、「同じ穴」の何とかになるべきではない以上、「他山の石」として受け止め、キチンと「他社の行為の評価」と「自社の行動規範の考え」を明示すべき重要な問題ではないだろうか。

在宅、テレワークというパターンの割合が増えてくる生活の中では、やや無防備にデータ、情報の大波にさらされかねないが、上記のような点について、それぞれが主体的に考える時期に来ている感じがする。

(2020/7/15)

——————-

渡辺博史(Hiroshi Watanabe)

公益財団法人国際通貨研究所理事長

1972年東京大学法学部卒 1975年米国ブラウン大学経済学修士

2007年まで財務省(旧大蔵省)に勤務 国債、税制、国際金融の各政策立案に携わる

退官後、一橋大学大学院商学研究科教授、国際協力銀行総裁を経て2016年に現職

主著「新利子課税制度詳解」、「ミステリで知る世界120カ国」、「新ヨーロッパを読む」

訳書「最新アメリカ金融入門」