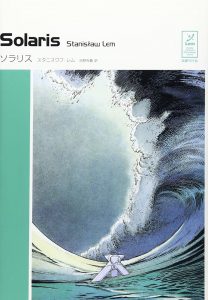

評論|『ソラリス』あるいは欠陥を持った神への宗教詩篇|齋藤俊夫

『ソラリス』あるいは欠陥を持った神への宗教詩篇――藤倉大・歌劇『ソラリス』を巡る思弁的論考

『ソラリス』あるいは欠陥を持った神への宗教詩篇――藤倉大・歌劇『ソラリス』を巡る思弁的論考

text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

「どうだろう……その、きみは神を信じるかい?」

「なんだって?いまどき信じている者なんて……」

「問題にしているのは、地球の信仰に出てくるような伝統的な神ではないんだ。ぼくは宗教学者じゃないし、たぶん、自分で勝手に何か考え出したというわけでもない。ただ、ひょっとしたら聞いたことがないかな、かつて神は神でも……欠陥を持った神を崇める信仰があったというようなことを?」

「欠陥を持った神?」

「これは善や悪の根源とは何の関係もないんだ。この神は物質の外には存在しないし、物質から解放されることもない。それを願ってはいるにせよ……」

(沼野充義訳『ソラリス』国書刊行会、2004年、331-333頁より一部省略して抜粋(以下、『ソラリス』のテクストは本書による)

スタニスワフ・レムのSF小説『ソラリス』を原作とした、藤倉大の歌劇『ソラリス』は現代音楽とSFを嗜む筆者としては現代音楽として、歌劇として、SFとして、どの視点から見ても物足りなく踏み込みの浅い作品であった。

本論では現代音楽とSFの(ファースト?)「コンタクト」――それはSFの代表的な主題であり(註1)、『ソラリス』の主題でもある――がいかに、何故「なされなかった」のかを、現代音楽の美学的視座、SFの思弁的(speculative)視座から説き起こし(註2)、『ソラリス』を巡る音楽と人間と宇宙について論じたい。

アントロポモルフィズムを超える歌劇を求めて

「人間は人間以外の誰も求めてはいないんだ。われわれは他の世界なんて必要としていない。われわれに必要なのは、鏡なんだ。他の世界なんて、どうしたらいいのかわからない。いまある自分たちの世界だけで十分なんだが、その一方で、それだけじゃもう息が詰まってしまうとも感じている。そこで自分自身の理想化された姿を見つけたくなるのさ。……ところが実際には、われわれの世界の向こう側には、何やら人間が受け入れられないもの、人間がそれから身を守らねばならないようなものがある。……そして、宇宙の向こう側から真実が――突きつけられたとき、われわれはそれをどうしても受け入れられないんだ」

(『ソラリス』120頁より一部省略して抜粋)

人間は他の生物、例えば動物や昆虫や植物さらには無生物や気候現象や天体にも「人間のような」知性と感情を持っているかのように扱い、人格神を人間に似せて創造した。八百万の神からヤハウェのように。そしてSFに出てくる「宇宙人」「異世界」というものもただ「人間が自分と自分の住む世界を鏡に映しただけのもの」であり、それは異質な存在、異なる世界ではない。「宇宙人」「未来人」「機械人」像においてままあるのが「感情を持たない」というものであるが(註3)、知性や表象能力と感情を切り離してもなお「人」として存在しうるのであれば、それはまだアントロポモルフィズムの内にあろう。また人間の製作しうるセルオートマトンも、人間の知性と表象能力の枠組みの中で作られ、活動する限りにおいて人間を超えることはない(註4)。

このあらゆるものを「人間化」して捉えてしまう人間の「人間形態主義(アントロポモルフィズム)」への批判、それこそが『ソラリス』の主題である。人間が「根源的に人間と異質なもの」とコンタクトを試みるのがこの物語であった。

また、このコンタクトは「人間にとって」異質な出会いなだけではない。「ソラリスの海」にとっても人間は異質な存在なのである。ソラリスの海は(少なくとも人間的な知性では)思考しない。本作を解説したもので「知性を持った海」と記述しているものは誤っている。それは「複数という概念を知らない存在」(『ソラリス』334頁)であり、「他者」というものを知らない(しかし「知らない」ということを人間の知性や認識のように捉えてはならない)「物質の外には存在しないし、物質から解放されることもない」(『ソラリス』333頁)存在なのである。

「他者を知らない完全なる物質」であり、「人間と共有するところがない絶対的に異質な存在」と、それとのコンタクトとを音楽によって表現した、アントロポモルフィズムを超えるSF歌劇が舞台上に実現されねばならなかったのである。

しかし、現れたのは、原作の粗筋をなぞった台本に音楽がつけられただけの歌劇であり、どこにも『ソラリス』たる必然性、すなわち、それに寄せる藤倉大(と台本の勅使川原三郎)の思弁(speculation)は――タルコフスキーの映画『惑星ソラリス』、ソダーバーグの映画『ソラリス』においても、原作者とは異なる自らの思弁が存在したのだが――見受けられなかった。この歌劇もまたアントロポモルフィズムのくびきから逃れることはなく、原作の主題たる「根源的に人間と異質なもの」とのコンタクトはなされることがなかったのである。

筆者は少年時代に味わった、SF小説などの読後、扉の向こうに何か異質なモノが待ち受けているかもしれない、という恐怖とも期待とも言えるあの感覚をこそこの上演に求めていたのだが。

ハリーの内面はどこにあるのか

「わたしは自分の中に、その・・・・・・彼らというか、何か自分ではない、別のものを探していた。完全に頭がおかしくなっていたのよ!しばらくの間、自分の皮膚の下には体などなくて、わたしの中には何か別のものがある、わたしは単なる表面にすぎないって感じがしていたわ。あなたをだますためのね。わかる?」

(『ソラリス』241頁より引用)

ソラリスの海が主人公クリス・ケルヴィンたちに贈った「お客」「幽体」たるハリーとは原作小説、そして(あるべき)SF歌劇においていかなる存在であるか。

彼女は人間と同じ知性と感情を持ち、クリスを「愛している」ように描かれる。だが、このことはクリス及び読者たちの「想像の内にある」ことに過ぎない。原作はクリスの一人称で書かれ、クリスの内面は記述されるが、ハリーの内面は記述されない。ハリーについての記述はあくまで「クリスの表象と想像」によるものだけなのである。

だが、このことによって「人間には内面があり、人間のコピーであるハリーには内面がない」と考えるのは誤っている。そもそも、人間が他者――それは「他人」をも含む――に「内面がある」と想像するのは、自分に内面があるので、他者にもそれがあるのだろうと「他者の表面によってそれを想像している」に過ぎないのである。

「他者の表面」とは、姿形や声といった外的表象のみを指すのではない。SF、あるいは科学史的に有名な試験に「チューリングテスト」というものがある。人工知能(AI)が人間と同じ知性と感情を備えたかどうかを判断する実験として考案されたもので、人間が、それが人工知能と知らずに会話して、それを人間だと判断すれば、それは人間と同じ知性と感情を持っていると考えられる、というものである。しかし、このテストは発案後、会話アルゴリズムの進歩によってあっけなくクリアされた(註5)。

人間が他者を人間、つまり自分と同じ内面を持った存在としてコミュニケーションが成立していても、その他者が内面を持った人間であるとは限らない。内面は「自分」にしか存在せず、自分以外の他者の内面は「他者の表面から自分が想像しているだけ」なのであり、究極的には「内面を持った人間は自分以外には存在しない」のである(註6)。

「なぜ、そんな目で見るの!!!これ、わたしなの・・・・・・?でも・・・・・・わたしは・・・・・・ハリーじゃないわ。じゃあ、わたしは誰なの・・・・・・?ハリー?じゃあ、あなたは、あなたは?!ひょっとしたら、あなたも?クリス!あなたもなのね?!」

(『ソラリス』235-236頁より一部省略して抜粋)

原作中のこのハリーの台詞は重要である。小説中において、一人称の語り手たるクリスには確かに「内面がある」ように読める。だが、歌劇においてはクリスという「人間」もハリーという「お客・幽体」も「同じように歌う」のであって、粗筋上ハリーが人間離れしていたとしても、表面上は彼らは同等の存在なのである。

この表面上は同等である彼らの内面についての問いかけこそが「SF歌劇」には必須だったのだ。表面上は「人間」であり、「人間そっくりな存在(お客・幽体)」であるはずの登場人物が、歌劇という表現形態によって「クリスは人間ではないのかもしれない」「ハリーは人間なのかもしれない」という疑問を呼び起こし、それが必然的に「人間とは何か」という思弁に繋がる、というSF的な視点が歌劇『ソラリス』には欠けていたのだ(註7)。

確かに『ソラリス』には愛と苦悩の物語という側面もある。だが、粗筋をたどることによってただそれだけに終ってしまっては、「歌劇」という表現形態を取っているSF的必然性はない。SFにとって、『ソラリス』にとって、科学とは意匠ではない。それは表現形態と共にある思考実験装置であり、思弁、新しい認識への道を拓くものでなければならないのである。

ソラリスの海が奏でる音楽とは?

「でも、これは何のためなんですか・・・・・・?」

彼女は賢そうなきっぱりとしたまなざしをしていた。そのとき訪れた気まずい沈黙の中では、引率の先生が自分の行儀の悪い生徒を厳しく見すえただけだった。案内をしていたソラリス研究者たちの誰一人として、答を知らなかったのだ。

(『ソラリス』202頁より一部省略して抜粋)

「音」とは、さらに「音楽」とは何であるか?それは、物理的にはただの空気の振動に過ぎない。それが「音」となるのは聴覚器官によるのであり、さらに「音楽」となるのは、人間の「内にある何か」がその感覚表象を「感受」することによる。つまり、「音楽」は人間の中に生成されることに起源を持つのであり、また人間の中にしか存在しない。楽器や電子機器、録音媒体などは人間の聴覚と身体の延長であって、その根源に人間が存在しないことには音楽はそもそもこの宇宙に現れない。

人間が神を創ったように、人間が音楽を創ったのだ。古代神話から現代まで続く汎神論的音楽観は、人間が、自分と神の創造の起源における転倒を繰り返し続けていることに他ならない。人間は、自らの内にある音楽の起源を自らの外の世界に置くことによって、世界と音楽をアントロポモルフィズムによって満たしているのである。

しかし、音楽が人間の内に起源を持ち、人間の内にしか存在しない、という事実には逆説がある。空気の振動の聴覚的表象と感受であるそれが、アントロポモルフィズム的に捉えられる、すなわち、音楽と人間の他の感覚、感情、精神、神、宇宙とが「人間の内面に似せて」繋がるという逆説である。これは先の人間と神の創造の起源の転倒と同じ構造である。

だが、音楽が人間の内にあり、人間が自らの表象内であっても物理的宇宙の中に存在している以上、この繋がりは積極的に捉えられなければならない。人間はあらゆる表象の向こうに「内面」や「理念」、カントの用語を使うならば「物自体」、宗教的に言えば「信仰」や「神」をアントロポモルフィズム的に想定するのであり、音楽もまたそのように人間の表象を超えていくのである。

そして、音楽が人間の表象を超えていく根源にして究極の問いかけが「音楽は何のために存在するのか」であり、それは「人間は何のために存在するのか」と同義と言っても良い。

「きみも知っているはずだが、科学が扱うのは、何かがどのように起こるかであって、なぜ起こるかではない」

(『ソラリス』122頁より引用)

音楽の物理学的、また心理学的解析は、音楽がどのように起こるかしか扱い得ず、そもそも音楽が人間の内に何故起こるかは不問にせざるを得ない。すなわち、それらは「How」しか扱えず、「Why」にはたどり着けない。もしそれらが「Why」の答えに辿り着いたという「見せかけ」を呈した時、それは卑近なアントロポモルフィズムを延長しただけに過ぎない(註8)。

ソラリスの海が人間的なものから完全に隔絶した、完全な物理的存在である以上、ソラリスの海は音楽を聴くことがない。何故ならソラリスの海は人間ではなく、したがって人間の内にある音楽、物理的ならざるそれを知らないからである。

だがここにおいて、ハリーとはいかなる存在であったかを再び考察せねばならない。

「かわいそうに」と、私は言った。「ぼくに会いに来てくれたのかい?」

なんという迫真の夢だろう、色がついているだけでなく、床の上には昨晩ベッドに入ったときに気が付かなかったようなものまで、あれこれと見えている。目が覚めたら確かめてみよう、と私は考えた。そういった物は本当にここに転がっているのか、それとも夢の産物なのか、このハリーと同様に・・・・・・

(『ソラリス』85-86頁より一部省略して抜粋)

ハリーは、クリスの深層心理に隠された過去からソラリスの海が呼び起こし物質化した存在である。だが、そのソラリスの海の運動に人間的な動機を想定してはならない。あくまで海は物理的存在でしかない。

ここで物心二元論、人間の物理的身体と精神を別々のものとする考えは捨て去らねばならない。そして想起されるべきはフロイト的無意識の理論である。

人間の内には、自分には見えない「何か」があり、人間は自ら意識も意図もしていないようでいて、この「何か」によって支配されたまま自己と世界を認識し、行動している。人間の内にはこの自己を支配する「何か」があるということは、人間が自らが表象可能な限りの世界の内にありながら、その表象内世界の「内に」また表象を超えた、表象不可能なものが潜んでいるということでもある。

物理的身体と表象内の存在である人間の内にある、この表象を超えた、表象不可能なものが、つかの間表象内に現れる場、それが「夢」である。ハリーとはクリスの「夢」なのである。ソラリスの海は物理的存在たる人間の内より、なんらかの物理的運動によって(ゆえに物心二元論は捨て去らねばならない)人間の「夢」をハリーとして物質化したのである。

ソラリスの海の運動に人間的な動機を想定してはならないということは、それに人間的に「Why」を尋ねることはできないということである。だが、ソラリスの海が物質化したクリスの「夢」たるハリーという存在は、人間の内にありながら、それが「何のために存在するのか」人間にもわからないということにおいて、空気の物理的振動の表象たる「音楽」と等しい存在なのだ。人間の内にありながら、表象を超えた、表象不可能なものが物理的に表象内に現れたもの、それがハリーという「夢」であり空気の振動による「音楽」である。それらは物理的現象でありながら、「人間にとっては」物理的現象を超えたものなのである。

ソラリスの海は音楽を聴くことがない。だが、ソラリスの海は人間の「夢」たるハリーを物質化したように「音楽」を奏でるのかもしれない。自らの形成する物理的振動が「音楽」であるということは知らず、自らが「聴く」こともできなくとも、ソラリスの海は音楽を奏でるかもしれないのである。それはアントロポモルフィズムを超えた音楽、人間の内に起源をもつが、どこへ至るかはわからない物理的な空気の振動であり、誰も聴くことのないかもしれない「夢の音楽」である。

それゆえに、歌劇『ソラリス』の音楽が、聴衆の感情や感覚を喚起する場面描写や登場人物の感情描写、効果音といった音楽に終始したのは極めて「ソラリス的ではなかった」と言える。冒頭から用いられる電子音楽などの「SFっぽい」「新しさ」への想像力の貧困と古さと歴史への無知は隠しようもない(註9)。「異質なる完全に物質的な存在」を音楽でどう表現するか、それとは異なる「人間」の音楽はSF歌劇においてどうあるべきか、そして「ソラリスの海の奏でる音楽」とはいかなるものか、についての思弁はどこにもなかった(註10)。この歌劇における「人間」「音楽」とは、自分の姿を「鏡」(前掲の原作120頁からの引用参照)に映し出して見せて(聴かせて)いたにすぎない。「異質なる存在」とのコンタクトによって自分(人間)と音楽を異化した上で改めて「以前とは異なる」それらと再会することを藤倉大の歌劇『ソラリス』には求めたかったのだ(註11)。

筆者としては、タルコフスキーの映画『惑星ソラリス』におけるJ・S・バッハの使用法の方がはるかに「ソラリス的であった」と評価する。『惑星ソラリス』のバッハはただのBGMではなく、それこそがソラリスが奏でた音楽であったかもしれないからである。

『ソラリス』あるいは欠陥を持った神への宗教詩篇

「つまり、きみの考えでは、これはその神の祭壇のろうそくみたいなものだということかね?ひょっとしたら、まさにこのソラリスは、きみの言う神の赤ん坊のゆりかごなのかもしれないな。この海はきみの説に従えば、絶望する神の萌芽、発端なのかもしれない。そして、元気のいい子供らしさのほうが、まだ理性をはるかに凌駕しているのかもしれない。そうだとすると、おれたちのソラリス研究書を集めた図書館は、この赤ん坊のいろいろな反応を記録した巨大なカタログにすぎないんじゃないだろうか・・・・・・」

「一方、ぼくたちはしばらくの間、その赤ん坊のおもちゃだった。たしかに、そうなのかもしれない。どうしてコンタクトをすることができないのか、なぜ反応がないのか、なぜある種の――まあ、言ってみれば――突飛な行動をぼくたちに対してするのか、全部いっぺんに説明がつく。小さな子供の心理だということであれば・・・・・・」

「欠陥を持った神というコンセプトは、どこから生まれてきたんだね?」

「わからない。でも、ぼくにはそれこそが本当に、本当に正しいものじゃないかと思えた。ぼくが信じてもいいと思えるような唯一の神だ。その神は苦しんでも、罪を贖うわけではないし、何も救わないし、何にも奉仕しない。ただ存在するだけ」

(『ソラリス』335-336頁から一部省略して抜粋)

筆者はこの評論に取り掛かっている間、延々と宗教音楽を聴き続けていた。何故なら、それらこそが藤倉大の歌劇『ソラリス』に決定的に欠落したものを備えており、『ソラリス』という作品に真に相応しいと感じたからである。

人間が神を創造し、人間が音楽を創造した、それは間違いない。しかし、物理的宇宙が今、ここに存在すること、そこに「創造者」たる神を見るのではなく(註12)、物理的に「ただ存在するだけ」でいることに「宗教的とも言える何か」を感じざるを得ないのである。それはアントロポモルフィズムに基づく人格神への感謝ではない。あくまで物理的宇宙内に存在する物理的存在としての雄叫びにも似た衝動的な何かである。

ソラリスの海、そして物理的宇宙はなんらの恩寵をもたらさない。あるのは物理的創造と物理的破壊あるいは全くの意志や感情なき虐殺である。

人間がこの「欠陥を持った神」を前にした時に感じるこの「宗教的とも言える何か」、それは人間が今、ここに存在することと同義である「音楽」でしか表現できないものである。人間が神を創造したように、人間が音楽を創造し、人間が音楽と物理的かつ内的に共にあることに寄せる音楽、それは神をも音楽をも創造せざるを得なかった人間による――未だ聴いたこともないかもしれず、あるいはかつて聴いたことがあるかもしれない――神以前のものへの――「宗教音楽」であろう。いつか、その音楽を、欠陥を持った神のゆりかごたるソラリスの海が、ハリーのような「夢」として我々に何らの人間的意志もなく贈ってくるのを待ち望みたい。

いや、私に望みはなかった。しかし、私の中ではまだある期待が生きていた。それは彼女の後に残された、ただ一つのものだ。私はこの上まだどんな期待の成就、どんな嘲笑、どんな苦しみを待ち受けていたのだろうか?何もわからなかった。それでも、残酷な奇跡の時代が過ぎ去ったわけではないという信念を、私は揺るぎなく持ち続けていたのだ。

(『ソラリス』345頁の結末より引用)

(註1)最も人口に膾炙しているのは、二度映画にもなったSF黎明期のH・G・ウェルズの小説『宇宙戦争』(1898年)であろう。

(註2)SFは「Science Fiction」の略であるが、しばしば「Speculative Fiction」と呼称される、あるいは主張することもある。

(註3)フィリップ・K・ディックの小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』では有機アンドロイドは知性・感情はあるものの人間に内在する根拠なき「共感能力(empathy)」がないとされる。

(註4)人工知能が「人間の技術的特異点(シンギュラリティ)」を突破し得るかもしれない、すなわち、人間が作りしものが人間の制御を超えて自律的に動きだす可能性がある、という昨今の話題はSFの古典的主題であるが(ごく卑近な所では映画『ターミネーター』シリーズがある)、このことが現実化するかもしれない、という現代にSF的想像力は必須のものとなろう。近作では長谷敏司の小説『BEATLESS』がこの主題を扱っている。SF関係者内でもこの主題は議論になっているが、若手哲学者マルクス・ガブリエルは一笑に付しているという。

(註5)前註のディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』では有機アンドロイドが偽って人間を装っているのを暴く「フォークト=カンプフ検査」というものが登場する。

(註6)前註のディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』において主張された人間に内在する「共感能力」の無根拠性ゆえに、それを「積極的に捨てよう」という結論に至るのがグレッグ・イーガンの小説『万物理論』である。

(註7)前註のディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』が『ブレードランナー』として映画化される際に、題材も主題も全く異なる作品でありながら原作者がゴーサインを出したのは、有機アンドロイド(映画では「レプリカント」)を狩る「人間」であるはずの主人公もまた「レプリカント」であるかもしれないという映画の結末によると言う。また、ソダーバーグの映画『ソラリス』においても人間と「お客」が入れ替わっていたというトリックが用いられている。またSFでなくとも、ヤナーチェクの歌劇『利口な女狐の物語』『マクロプロス事件』における人間(または擬人化された動物)であったはずの登場人物が「人間からずれていく」作劇法に学ぶことは多いだろう。

(註8)前註の『万物理論』を筆頭に、むしろ徹底的に科学的に世界を突き詰め、世界には「How」しかなく、「Why」という問いかけは「そもそも存在しない」として否定しているのがグレッグ・イーガンの諸作品と言える。

(註9)あえて卑近な例えで言えば、「SF」「ロボット」「アニメ」について「マジンガーZ」(1972年)「ガンダム」(1979年)「エヴァンゲリオン」(1995年)だけで語っている程度と言える。

(註10)いささか蛇足ながら、杉井ギサブローのアニメ映画『銀河鉄道の夜』(1985年)における細野晴臣の音楽、田代敦巳の音響の(SF的)想像力の豊かさは映画作品の素晴らしさと共にここで特筆しておきたい。

(註11)タルコフスキーの映画『惑星ソラリス』において、ソラリスの海こそが人間が求めていた「鏡」であり、そしてその「鏡」に映った記憶に帰っていくという物語は、原作者とは全く異なる主題であり、彼を激怒させたものであるが、『ソラリス』の正鵠を射た一つの解釈とも言えよう。

(註12)グレッグ・イーガン『順列都市』においては、人間に創られた仮想現実世界の存在が、仮想現実世界に移住した「人間」の世界を逆に物理的・論理的に支え、そして彼らの創造主たる「人間」を「否定する」様が描かれる。

追記:掲載後、セルフオートマトン(自律自動機械)なる概念は存在せず、セルオートマトンの間違いであるとの指摘を受け、訂正した。

関連評:藤倉大 オペラ『ソラリス』&『藤倉大 個展』|藤原聡

(2018/12/15)