サントリーホール サマーフェスティバル2018 オペラ《亡命》|藤堂清

サントリーホール サマーフェスティバル2018

サントリーホール サマーフェスティバル2018

ザ・プロデューサー・シリーズ 野平一郎がひらく

野平一郎:オペラ《亡命》(2018)(英語上演、日本語字幕付)

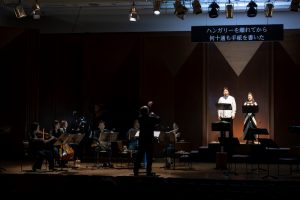

2018年8月23日 サントリーホール ブルーローズ

Reviewed by 藤堂 清(Kiyoshi Tohdoh)

写真提供:サントリーホール

<曲目>

野平一郎:オペラ《亡命》(2018)

野平多美:原作・台本・字幕

ロナルド・カヴァイエ:翻訳

<演奏者>

ベルケシュ・ベーラ(作曲家);松平 敬(バリトン)

精神科に通う男3、ベーラの子ども時代、語り手

ベルケシュ・ソーニャ(ベーラの妻、精神科医);幸田浩子(ソプラノ)

カトナ・ラースロー(ゾルタンとエスターの長男、小学生)、声

オリヴァー (ソーニャの父):鈴木 准(テノール)

精神科に通う男2、マウリツィオ・カーゲル、郵便配達夫、ベーラの父、語り手

カトナ・ゾルタン(ヴァイオリニスト、作曲家):山下浩司(バス・バリトン)

精神科に通う男1、カールハインツ・シュトックハウゼン、車掌、語り手

カトナ・エスター(ゾルタンの妻、チェリスト):小野美咲(メゾ・ソプラノ)

ベルケシュ・ミーシャ(ベーラとソーニャの長男、5歳)、ナターシャ(看護師)、女、語り手

フルート:高木綾子

クラリネット:山根孝司

ホルン:福川伸陽

ピアノ:藤原亜美

ヴァイオリン:川田知子

チェロ:向山佳絵子

指揮:野平一郎

サントリーホールのサマーフェスティバル2018は、野平のオペラ《亡命》の世界初演で幕を開けた。

作品は室内オペラ、演奏は、5人の声楽家と6人の器楽奏者という小さな編成で行われる。

歌手の中ではまず松平をあげよう。出ずっぱりで歌い続ける難役にみごとに対応した。幸田、小野の女声も安定。歌う場面は多くはないが、鈴木の美声も印象的。ヴォーカリーズでの重唱も、音程がきちんと取れ、美しく響いた。

器楽の中では、ピアノ・パートが複雑で難度が高いわりにあまり目立たない。藤原は特殊奏法の場面も含めよく弾いていた。管楽器の中ではホルンが儲け役。あちこちに聴かせどころがあり、福川はそれをピチッと決める。フルート、クラリネットは低音楽器を用いる場面も多く、全体の下支えにまわっていたが、高木、山根ともに実力を発揮していた。弦楽器の二人も安定感があった。

野平の指揮も含め、演奏はすばらしく、作品の初演として十全なものであった。

音楽家、とくに作曲家にとって「亡命」とはどのようなものだろう。

『「亡命」の音楽文化誌』というタイトルの本が今年出版された。5月に行われた『ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018』のオフィシャル・ブックであり、この音楽祭の3日間のプログラムにつながる。

ナチスによるユダヤ人への迫害から逃れてアメリカに渡ったシェーンベルクのように命の危険を避けるための亡命者もいれば、祖国にとどまりながらスターリンによる虐殺を避けるために創作活動にある種の制約を加えざるを得なかったショスタコーヴィチのような例もある。

このオペラは、1950年代、自由に作曲できる環境を求め、共産体制のハンガリーから脱出を試みる2組の音楽家夫妻の物語。ベルケシュ一家はウィーンへ逃れるが、カトナ一家は失敗し国内に留まることになる。その後、ベルケシュ・ベーラとカトナ・ゾルタンは、それぞれ国際的な評価を得て創作を行う。ベーラに手を差し伸べる作曲家として、シュトックハウゼンやカーゲルを登場させるなど時代が特定される挿話が織り込まれている。

オペラは、ベーラたちの亡命に至るまでの考え方や脱出前後の経緯を時系列的に提示していく部分と、2017年における精神科医(ソーニャ?)と亡命した患者(ベーラ自身)の対話により、逃げ出す際に負った心の傷(それは今も続いているのだが)を明らかする挿入部からなり、時代を行きつ戻りつしながら進む。

だがどちらにおいても、亡命がベーラの創作にどのような影響を与えたかは明示的に語られることはない。

一方、国に残らざるを得なかったカトナ・ゾルタンも国外からの招聘の機会を得て、音楽の新たな潮流にふれ、自らの音楽を作り出すことが可能となっていった。こちらも、創作活動ととどまることになった国や故郷との関わりが示されることはない。

「亡命」を普遍的なテーマとしてとりあげ、どこでも、いつでも起こり得ることとして描くというには、ハンガリー動乱という時代や、シュトックハウゼン、カーゲルといった実在の人物を登場させたことで、聴く側の想像力を膨らませる余地が少なくなっていた。

最後にソーニャとエスターの電話での言葉「いったいどちらが亡命したのか、話しているとわからないわね、私たち」というのがまとめでは、亡命の必然性や本人たちの心の中の葛藤が胸に迫ってこない。

オペラの作りの点では、ナレーションによる場面の説明が詳しく入ることも気になった。音楽の流れを途切れさせるし、その後に歌われることと重複している内容もある。一人の歌手が複数の役を担当するから、紛らわしくないようにという配慮であったのかもしれないが、オペラでの場面転換は大胆に行ってよいだろう。ベルクの《ヴォツェック》のような場面の切り替えであれば、もっと全体が凝縮された作品となったのではないか。

今回の上演はコンサート形式であったが、舞台上演も想定しているということなので、途中休憩の是非も含め検討されることを期待する。

関連評:サントリーホール サマーフェスティバル2018 オペラ《亡命》|丘山万里子

本誌掲載の「亡命音楽家」関連評、記事:

忘れられた音楽 –禁じられた作曲家たち|大田美佐子

ウィーン便り|亡命音楽家の展示会|佐野旭司

(2018/9/15)