クセナキス『形式化された音楽』監訳者に聞く/メールインタビュー第1回| 野々村禎彦& 齋藤俊夫

クセナキス『形式化された音楽』監訳者に聞く/メールインタビュー

第1回「クセナキスの数学的理論と人間性のドグマ」

text by 野々村禎彦 (Yoshihiko Nonomura) & 齋藤俊夫 (Toshio Saito)

(齋藤)

これから全3回、昨年9月出版のクセナキス『形式化された音楽』(野々村禎彦監訳、冨永星訳/筑摩書房/2017)をいわば肴として、クセナキスという20世紀前衛音楽の生んだ偉大な「鬼っ子」についてインタビュー形式でお話をさせていただきます。

これから全3回、昨年9月出版のクセナキス『形式化された音楽』(野々村禎彦監訳、冨永星訳/筑摩書房/2017)をいわば肴として、クセナキスという20世紀前衛音楽の生んだ偉大な「鬼っ子」についてインタビュー形式でお話をさせていただきます。

(齋藤)

西洋の「音楽理論」というと第一に「機能和声」が挙げられると思います。しかしこの理論とクセナキスの「理論」は全く導出方式、導出方向が違う。機能和声は既存の「美しい」音楽の構造から一定の法則を「帰納」して作られ、それに従う限り「美しさが保証される」理論なわけです。

しかしクセナキスの数学的理論の始まりにはそういった帰納による「美しさの保証的導出」が不可能だった。「既存の音楽」「既存の美しさ」から離れた彼の音楽と理論には、帰納すべき音楽的前例も、頼るべき理論もなかったわけです。あったのは、メシアンや彼の弟子たちにもある程度はあったであろう西洋的理性信仰の一種としての数学信仰。

しかし逆に「人間性のドグマ」とも言うべきものが十二音技法から電子音楽の登場そして現在でも依然として「理論理性」(カント)を非人間的なものとして排除する傾向もある。

そのような中で、クセナキスが全く新しい=全く「美しさが保証されない」数学的理論に基づく「推計学的音楽」の作曲をし始めた『ピソプラクタ』(1955-56) 作曲の謎についてまずお伺いしたいです。

彼はこの作品を作曲していた時に、彼の扱う「数学から音を」聴き取っていたのか、それとも彼の中に「既に音楽があって」それを秩序づけて作品化するために「数学を持ってきた」のか、野々村さんはどうお考えでしょうか。

(野々村)

『ピソプラクタ』に先立つ「セリー音楽の危機」という論文(1955) の要点は、「全面的セリー技法で書かれた音楽は複雑すぎ、作曲者が意図した対位法構造を聴き取ることは不可能で、一見ランダムに選ばれた音の塊が推移しているようにしか聴こえない。ならばランダムに選ばれた膨大な音の塊の平均的性質を確率分布関数のパラメータを通じて推計学的に制御する方が合理的だ」という提案でした。

個々の音は偶々選ばれたに過ぎず、制御されているのは「平均的性質」のみです。これを「数学から音を聴き取る」とは言えないでしょう。また、この平均的性質を決めるパラメータの推移は数学的に決めているわけではなく、直感的に決めた設計図に沿うように選ばれています。すなわち、彼の中に「既にある音楽」を作品化する手段として「数学を持ってきた」のです。

そもそも彼は、数学者でも物理学者でもなく建築家です。建築家はまず建物の全体像をスケッチし、徐々に細かい構造やデザインを決めて行き、石組みや煉瓦などの個々のパーツは色や材質を指定するだけで、あとは職人に任せます。作曲家としての彼も、同じことをやっているのです。「色や材質」に相当するのが確率分布関数のパラメータで、「職人」が数学(ないし計算機)です。

(齋藤)

なるほど、まず全体の構造が「彼の中の音楽」として既にあって、それを具体的な音にするために「数学を持ってくる」必要があったのですね。となると、楽譜に書かれている音符の配置は、作曲手段としての演算の結果でしかなく、楽譜から音楽を再現する際に数学的理論の逆算は必要ない、と考えてよいのでしょうか。しかし彼の作曲意図は楽譜に示されている、と。

今回の最初に音楽理論の代表として機能和声を挙げましたが、157-158頁でクセナキスは機能和声を「観念的なメカニズム」、制約と選択の集合と論じています。機能和声にかわってクセナキスが取り上げた新しいメカニズムが数学と計算機であり、それによって美醜を超えた新しい「美学」を持った音楽を作り上げた。

しかし、この数学的理論の難解さが、彼の音楽の難解さの原因であり、そして彼の美学が詭弁である証拠なのだとする人々もいます。私はそういう側にくみしませんが、彼の音楽と美学が「人間性」を排していることには首肯します。でもそれは否定的な意味ではなく、「人間性のドグマ」を取り払った所にこそ彼の音楽の偉大さがあると考えるからです。

しかし私には彼の数学がわからないし、作品構造も漠然としか感得できない。数学や構造がわからなくても音楽は理解できている、と言えるのか、野々村さんはどう考えられるでしょうか。

(野々村)

音楽理論が音楽の理解に重要になるのは、それが聴き取れる場合です。J.S.バッハの音楽の理解に機能和声に裏打ちされた対位法が重要なのは、それを聴き取れば構造の見通しも良くなるからです。他方、キリスト教的背景を持つ数象徴はそもそも聴き取れるものではなく、そこまで重要ではない。しかし聴き取れない理論も音楽の密度や強度には寄与するので、単なる自己満足とは言えません。

クセナキスの「数学的理論」はまさにバッハの数象徴に相当します。そもそもの出発点が、セリー音楽の「対位法」は複雑すぎて聴き取れないから無意味であり、ならば聴き取れないことを前提に、ランダムな音の塊を確率的に制御しようという考え方なのです。

また、クセナキスの多くの曲の構造は極めて単純です。第1章で説明されている『アホリプシス』(1956-57) の構造は、21奏者を7グループ、演奏時間7分を28セルに分け、各15秒のセルの音密度を確率的に決めた1枚の図だけです。ただし、どの密度のセルをどのグループにどの時刻に配置するかは、幾つかの制約のもとに直感的に決めており、「高密度のピチカートが3セル続いた後、ゲネラルパウゼを挟んで最高密度のクライマックスが来る」といったダイナミックな成り行きが容易に聴き取れます。「漠然としか感得できない」のは、こんな単純なはずがないという疑心暗鬼だと思われます。

(齋藤)

『アホリプシス』はスコアではなくマトリクスを見ながら聴くと確かに「単純」というか、マトリクスそのまんまな構造ですね。「推計学的音楽」の『ST48-1,240162』(1956-62) も規模は違えど同じ構造原理でつくられていると聴いてみてわかります。

改めて他の作品も聴いて読譜してみると、「ここからここまではこれをやり、次のセクションではこれをやり、以下同様」という単純な構造が支配的のようですね。

しかし、たとえ単純であっても彼の「人間性のドグマ」を取り払った音響が私にはとても面白く個性的に聴こえるのですが、もしかするとこの「人間性のドグマからの解放」は彼の数学的理論によるのではなく、一般的な音楽家が皆もつ「才能」「感性」によるものなのでしょうか(彼の場合は「天才」と言うべきかもしれませんが)。また逆に見れば、数学的理論に拘泥・逡巡してしまう私の方が数学を「神話化」して彼の音楽に接しているということなのでしょうか。

(野々村)

クセナキスの創作史の中では60年代半ばから70年代初頭までが「人間性のドグマからの解放」のピークでしょう。大自然というか宇宙というか、ミラン・クンデラが『裏切られた遺言』で「人間達の通過以前もしくは以後の世界の、やさしくも非人間的な美」と形容した音世界です。他方70年代半ばからは、東方の異民族の祭祀という趣の、エネルギッシュだが「人間的」な音楽になります。

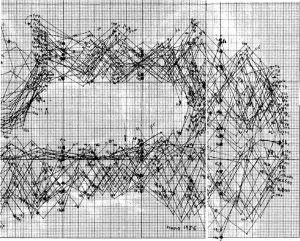

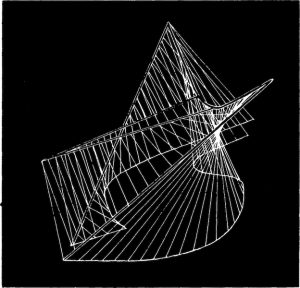

この変化を作曲技法で見ると、『ノモス・ガンマ』(1967-68) などを書いた「傑作の森」の時期には、第8章で説明されているように大域的な構造まで極力数学的な方法論で決めようとしていました。他方『エヴリアリ』(1973) 以降は、「樹形図」というフラクタル構造の図形楽譜を用いて細部から大域構造まで直感的に決めるようになりました。そのような方法論の違いは音楽の性格の違いに結びついています。

しかしこれは、直感で決める部分は最小限にして極力システマティックに音を選んだ方が、因襲的な感覚とは隔絶した強靭な音響が得られるという普遍的な話のようにも思えます。果たして「数学的理論」の特殊性なのでしょうか。例えば、『グルッペン』(1955-57) から『ピアノ曲X』(1961) あたりまでの、セリー主義を徹底していた時期のシュトックハウゼンの音楽と比べた場合はどうでしょうか。

(齋藤)

実は私が「脳を加速したい」時に聴くのがクセナキスと、50年代のシュトックハウゼンなのですが、システマティックな構造を突き詰めたが故に「人間性のドグマ」を脱却しえた、という点でパラレルな関係にあると思います。

しかしクセナキスとシュトックハウゼンの音楽、例えば『ノモス・ガンマ』と『グルッペン』を比較すると、後者はやはりセリー主義の延長にあるのがわかりますが、前者の構造は「謎」に聴こえます。この「謎」に面食らっている時に数学的理論を突き出されて、それを私が「神話化」してしまった、というのが事の真相かもしれません。

今回所蔵しているクセナキスの録音を作曲年順にありったけ聴き続けたのですが、確かに『エヴリアリ』以降、和声や旋律的な要素が入ってきて、野々村さんの仰る「傑作の森」時代の大自然的な、人間という存在より無限に大きな音楽ではなく、「人間性に対抗しようとする姿勢が逆にスケールを人間大にしている」感は否めません。形而上学的な表象不可能な音楽が、形而下的な表象可能な音楽になった、とでも言えるでしょうか。

(第2回へ続く)

関連記事:カデンツァ|安藤忠雄『光の教会』とクセナキス「宇宙都市」|丘山万里子

(2018/2/15)

————————————————————

野々村禎彦(Yoshihiko Nonomura)

1966年東京生。第1回柴田南雄音楽評論賞奨励賞を受賞し、Breeze紙やExMusica誌を皮切りに音楽批評活動を続ける。川崎弘二編著『日本の電子音楽 増補改訂版』(愛育社)、ユリイカ誌『特集:大友良英』(青土社)などに寄稿。