漢語文献学夜話| Gutenberg in China |橋本秀美

Gutenberg in China

Text by 橋本秀美(Hidemi Hashimoto)

一

「四大名著」という言葉が有って、中国では知らない人はまず居ない。三流四流の出版社でも、「四大名著」を出せば、ある程度の売り上げは期待できる。誰でも聞いたことが有る本だから、買ってみようかと思ってもらいやすいのだ。具体的には『三国志』『水滸伝』『西遊記』『紅楼夢』を指し、いずれも通俗文学作品で、儒家正統的文化基準からは逸脱する。前近代の知識人にとって、この種の文学作品を書いたり読んだりすることは、裏の遊びであって、社会的に高い評価を得られるようなものではなかった。

ネットで簡単に見られる説では、1950年代に人民文学出版社が四作品を「四大名著」として売り出したのが早い例らしい。そう言われてみれば、そもそも「名著」が長編小説に限定されているのは奇怪な話で、人民文学出版社が言い出したということなら不思議は無い。いずれにしても、現在の中国の人々が、自分たちの伝統文化を代表する作品群として思い浮かべる「四大名著」は、僅か数十年前に広められた概念に過ぎない。だからインチキだ、ということではなく、現代においても手を変え品を変え、様々な宣伝を伴いながら広く受容・消費されているものこそが、民族共通の伝統文化として普遍的に認識されるということだろう。

二

中国には「四大発明」という言い方も有る。こちらは、西洋起源の言い方らしい。紙・羅針盤・印刷・火薬で、中国科学史研究で有名なニーダムもこの言い方を広めるのに大きく貢献したという。「四大発明」には異論が多いが、中国ではかつて「中国スゴイ」意識を盛り上げる目的で大々的に宣伝されていたので、現在でも殆どの人が「四大発明」をよく知っている。

中国の印刷は木版が主で、活字印刷は主流ではなかったのだが、活字印刷の方法は宋代の文献に記載が有るので、活字も中国の発明としてよく取り上げられる。版本学の業界でも、前世紀八九十年代には活字本の研究がかなり盛んだったように思う。それは、活字本を整版と区別し、更にその活字が木活字か金属活字か鑑定しなければならないという技術的要請が有り、中々難しいことなので、多くの人が議論に参加したということもあろう。しかし、やはりグーテンベルク革命の意義が西洋で非常に強調されていることが、中国の活字研究盛行の背景を成していたことは否定できないと思う。当時、西欧に追い付け追い越せの経済発展の最中で、「中国スゴイ」意識はどうしても西欧との比較になりがちで、活字印刷が西洋世界を根底から変えたと言われる以上、そんなものは中国でもとっくに発達していた、という主張に一定の魅力が有ったのだ。現在でも活字版の研究をしている人は居ると思うが、既に嘗ての盛況ではない。背伸びして西欧と背比べをする段階は既に過ぎた、ということだろう。

三

前回も名前を挙げた平岡武夫に『宋刊本へのアプローチ』という副題を持つ印象深い文章が有る。現在の印刷は、大量に安価にコピーを作ることを目的としているが、北宋朝廷の木版印刷は、校定(現在は「校訂」と書かれる場合が多いが、宋代の文章を見ると「定」の字が使われている)したテキストを木版に刻み込むことを目標とし、印刷部数は極く少なかった可能性も有る、と平岡は指摘した。現代の常識を覆す言い方だが、私は強い共感を覚える。

まず第一に、北宋の木版印刷は朝廷の重要な文化事業であった。北宋以降の中国主流文化は朝廷を主とする政治体制に完全に従属している。『大蔵経』とか『一切経』と呼ばれる仏教の経典全集が初めて印刷されたのも、北宋皇帝の勅命による朝廷の事業であった。宗教の独立など想像もできない状況で、非宗教の古典文献については言うまでもない。だから、朝廷が、文人官僚にテキストを校定させ、それを権威ある決定版として世に示す、という形になる。

第二に、漢語テキストの校定というのは、一つ一つの漢字の筆画や、漢字と漢字の上下配列順序を確認し、誤りを無くしていく作業であり、再びそれらの誤りが生じないことを願わずにはいられない。せっかく校定できたテキストは、木版に刻み込んで、文字が動かないようにして、長く後世に伝えたい、という願望は非常によく理解できる。この願望から考える時、文字が動いてしまう活字印刷というものは、全く頼りにならない。実際には、木版一枚に数百字を刻み込んだからと言って、それで文字が固定されるわけではなく、摺ったものに更に校正をかけ、誤字が有ればそこだけ彫り返して修正する、という作業が行われる。しかし、完成品は飽くまでも一枚の板だ、というのが重要で、これさえあれば、何十年先までも同じテキストを伝承していくことが保障される、と思うことができる。

四

1600年前後北京に滞在して文化活動を行っていた宣教師マテオリッチは、自ら出版事業に携わった経験が有るので、この辺の事情を十分的確に認識していた。

「彼らの方法には大きな利点が有る。版木はいつでもそのまま保存されるので、必要なだけ少しずつ印刷できるし、三四年を経て、あるいは何年も後になって、訂正が必要になれば、版木に訂正を加えて、一語あるいは何行もまとめて容易に変更できるのである。」「一冊の本は、版木を彫ってしまえば、それを印刷するには殆ど費用がかからない。」(岩波『大航海時代叢書』版『中国キリスト教布教史』第一の書第四章)

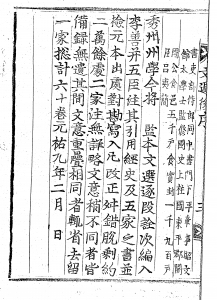

一方、清代の最も傑出した学者段玉裁は、版本の彫り直し修訂について、誤った判断をしていた。撫州本という現存最古の礼記注の版本だが、大文字の「周人卒哭而致事」という七文字は、版が彫り上がった後に追加挿入されたものと考えられる。

段玉裁は、この七文字は初めから有ったに違いない、そうでなければ、この行は初めはスカスカだったということになってしまうではないか、と論じた。原本の書影をよく見ればお分かりのとおり、ここはマテオリッチが言ったように、三行まとめて彫り直されている。一行に七文字も挿入すれば、字が詰まって非常に醜くなるが、三行で七文字増なら、何とか自然に治めることができる、ということ。

段玉裁は残念な判断ミスをしたが、彼は研究に専念するタイプで、出版の実務に参与した経験はあまり無かったのだろう。マテオリッチには十分な経験が有り、段玉裁にはそれが無かった。それは、彼らの学問の価値と直接結びつくものではない。

五

清代の学者李兆洛の遺文集『養一斎文集』に活字版が有って、現在では影印本で簡単に見ることが出来るが、その編集記が中々感動的だ。李兆洛の没後、弟子たちの心には、何とか手段を講じて先生の作品を後世に遺さなければならない、という義務感が有った。手を尽くして遺稿を蒐集・整理して出版したのだが、財力が伴わず、活字版を出すのがやっとだった。編集記には、そのことを遺憾として、将来木版で出版されることを祈る言葉が有る。

活字版というのは、我々がパソコンの原稿をプリンターで打ち出して、コピーして製本するようなもので、正規の出版物とは認められなかった。近代の活字印刷は、活字を組んだ上で鉛版を作り、紙型を残して重刷に備える形だが、前近代の活字印刷は一度印刷が済めば版は崩されてしまい、後世に遺すことができなかったから、飽くまでも臨時の、少部数限定印刷に過ぎなかった。昔は、行商の活字印刷屋が居て、注文に応じて地方の家の家譜・族譜(家族史)などを作っていたという。数十部作って、一族に配ればそれで終わりである。

近代になっても、後世に遺す立派な本は、やはり木版でなければ、という意識は強く残っていた。だから、既に写真影印の技術が有って、影印本が作られていても、それを更に版木に彫り直す、ということが行われている。影印本は資料として使えるが、後世に遺す文化遺産とはならない、ということだ。

六

中国古典文献の世界で、活字版は小さな問題である。特殊な例外を除けば、無視できるほど小さい、殆どどうでもよい問題である。例えば、中国で既に散逸してしまった版本が、朝鮮に伝えられ、朝鮮で活字版として印刷されたりしたものは、中国文献研究にとっても貴重であるが、それは中国の活字版ではない。

前世紀八九十年代に活字が大きく取り上げられたのは、八九十年代の人々にとって、西洋文化を飛躍させた活字というものが重要と思われたからであり、中国古典文献の問題というよりは、二十世紀八九十年代の社会風潮の反映としてより大きな意味が有ると思われる。

(2020/7/15)

——————————

橋本秀美(Hidemi Hashimoto)

1966年福島県生まれ。東京大学中国哲学専攻卒、北京大学古典文献専攻博士。東京大学東洋文化研究所助教授、北京大学歴史学系副教授、教授を経て、現在青山学院大学国際政治経済学部教授。著書は『学術史読書記』『文献学読書記』(三聯書店)、編書は『影印越刊八行本礼記正義』(北京大出版社)、訳書は『正史宋元版之研究』(中華書局)など。