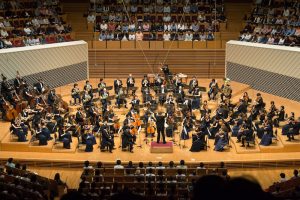

東京交響楽団 第650回 定期演奏会|藤原聡

2017年5月20日 ミューザ川崎シンフォニーホール

Reviewed by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)

Photos by 池上直哉/写真提供:東京交響楽団

<演奏>

ピアノ:小曽根真

指揮:ジョナサン・ノット

<曲目>

モーツァルト:ピアノ協奏曲第6番 変ロ長調 K.238

(ソリストのアンコール)

レクオーナ:スペイン組曲『アンダルシア』~第4曲『ヒタネリアス』

ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調 WAB105(ノヴァーク版)

当日の多くの聴衆の目当ては後半のブルックナーだったのだろうが、前半において小曽根真がソロを務めるモーツァルトが披露される、というこの対比も面白い。全くの個人的なイメージだが、ブルックナーファンとジャズファンが被るイメージがあまり湧かないためで、筆者などはクラシックもジャズも聴くのでこの異才の「立ち位置」は一応理解しているつもりだが、そうではない方が小曽根真をどれだけ認知しているのか、というのは若干気になる。最近はクラシックも積極的に演奏している小曽根ゆえ、クラシックしか聴かないファンにもその名前は浸透して来ているとは思うが。と言うよりも、通常のクラシックコンサートには来ないであろう小曽根ファン(ジャズファン)を取り込む作戦、だろうか。であればそれらの方はブルックナーをどう聴くのか、もまた気になる。

冒頭からの余談はさておき、1曲目はその小曽根真によるモーツァルト。これが良くも悪くも実に端正でまとまった演奏であり、繊細なタッチと表情はなかなかに冴えている。音色の深さを求めたくはなるが、普通の意味で良い演奏。カデンツァと終楽章での軽い遊びは少し「らしい」が、しかしながら小曽根にはもっと弾けて頂きたい、というのが本心で、「普通でない」モーツァルトが聴きたい気がしたのは贅沢な話か。今日の小曽根の演奏、悪い訳もないが、極言すれば「代替可能」な演奏であり、対して小曽根のジャズはそうではない。これまた極言すればクラシックは「構造の音楽」でジャズは「演奏の音楽」だから、優れたジャズは演奏者の肉体性が否応なく刻印される。下手な「クラシックとジャズの融合」なんぞ聴きたくはないが、小曽根ならではの何か。を(ちなみにキース・ジャレットの純クラシック演奏も、やはり良いは良いのだがキースが敢えてやる必要があったのか、という気がするのと似ている。勿論キース本人にとっての必然性はあるのだろうが)。もっとも小曽根のジャズが聴きたければジャズクラブに行け、と言われればそれまでだけれど。アンコールが意外なことにレクオーナで、こちらはモーツァルトより小曽根の良さが端的に表れていた。小曽根がスペイン組曲の「ヒタネリアス」、ここからは3つの名前が連想される。すなわちマイルス・デイヴィス、チック・コリア、そして彼を介してのゲイリー・バートン(小曽根とバートンは5月末から日本でコンサートツアーを行なう。ゲイリー・バートン引退ツアーだ)。

後半はブルックナー。ノット&東響のブルックナーは、記憶が確かなら過去に『第3』、『第7』、『第8』が演奏されている。筆者が聴いたのは『第7』だけだが、オケの響きを入念に練り上げ、繊細な表情付けと構築性を2つながらに生かした良い演奏だった。当夜の『第5』はさらにノット向けの曲という気がする、抒情的であるよりも構造的な明晰さがより求められる曲だからだ。

果たして、その演奏は冒頭から実に入念である。相当にゆったりとしたテンポを基調としながら、オケのパートバランスに徹底的に拘った演奏と聴く。第2楽章で丹念極まりない響きの綾の追求(実に美しい!)はどこかしらフェティッシュなものすら感じさせる。但し意外な気がしたのが(あるいはそれゆえか)、その緻密な拘りが各部分で完結していて全体の流れに収斂しないように聴こえた点だろう。第4楽章コーダでの突然の加速も演奏効果は非常に高いのだがいささかの唐突感は拭えず、こうなるとそれまでの流れがぶち壊し(とは言い過ぎか)になってしまう。

東響の音色は全く素晴らしく、ホルンを初め一部パートでの不調が散見されたものの、ノットの明快なようで不思議な演奏解釈――テクニカルな明快さと明晰さが志向するものが明晰ではない何物か、または表現内容の不在?――に惹き付けられっ放しでほとんど気にならず、である。指揮者に求心力と技術があれば「分からないが聴き入ってしまう」ということだろうか。こういう問題提起を含めてノットのコンサートは本当に毎回面白い。