五線紙のパンセ|うなり、快なり~特殊調律の探求 3|森田 泰之進

うなり、快なり~特殊調律の探求 3

An analysis of experimental works for specially tuned pianos in the United States 3

Text by 森田 泰之進 (Yasnoshin MORITA) : Guest

4. 両作品の比較

本章では、前回までに示されたヤング《ウェル・チューンド・ピアノ》(以下WTP)とライリー《ハープ・オブ・ニュー・アルビオン》(以下HNA)の音律および作品での使われ方を比較、考察する。

4. 1. 音律生成に使用する倍音の種類の違い

ヤングは、基音となるEb音に対し、C音に7/4、B音に49/32を与えるなど、純正律における音律決定の柱のうち純正三度(第5倍音)の代わりに純正七度(第7倍音)を採用している。Eb、F、Bb以外の9音は7の倍数を分子に置く純正七度を軸とした音律である。これは純正律の常識を大きく覆すものであり、音響を決定づけている。WTP では曲の冒頭からこの音律を提示している。冒頭では12音の中で使われる音が限定され、音律の独自性は控えめに聞こえるが、徐々にヤング独自の複雑な音律の全貌が現れてくる。

これに対しライリーは伝統的な純正律を基本とし、純正三度、純正五度の「柱」を維持しており、ヤングとの違いは明らかである。ライリーの音律の個性はその組み合わせにある。純正律は、基音に対し純正三度、純正五度は協和するが、例えばこれがそれぞれ半音上または半音下の組み合わせとなると、うなりが目立つ音程となる。ライリーは要所においてこのようなうなりの強い音の組み合わせを導入している。

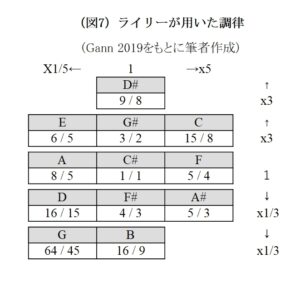

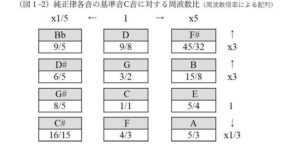

また、うなり音を強調する仕掛けも用意されている。ライリーが用いた音律(図7)と伝統的な純正律(図1-2)を比較すると、ライリーは基音に対して七度のB音(図1-2ではBb音)をF#音の完全五度下、また増四度のG 音(図1-2ではF#音)をD音の完全五度下に割り振っている。ライリーはこの配置によって音響がより複雑化することを念頭に置いている。つまり、基音に近い音を使っている限りにおいては、純正律同様の美しい和声を響かせるが、B音、G音が基音や基音近くの音と混じると、うなりの目立つ音響に変化する。またこれらの音以外でも、G# – C、 B# – Gなど周波数比が複雑な複数の音が組み合わさって出現すると、それまでの調和は一気に歪んだような響きに変貌するのである。

4. 2. うなり音のとらえ方の違い

ヤングとライリーではうなり音のとらえ方に違いがある。

ヤングが微妙な音程がもたらす音響世界を十分聴取させるため、度重なる反復や連打を用いたことが科学的知見を背景にしていたことは、前述のとおりである。例えば差音についても、ヤングは、実際に存在しない「欠落した基本音」(差音)ととらえ、音響心理学的分析を行っている。「この『欠落した基本音』は、より高いレベルでの神経処理の結果であると考えられる。各発生音が、他のすべての発生音に対して、それらの周波数成分がある有理数の分数の分子と分母として表されるような関係を持っていれば…さらに周期的な情報を含む周期的合成波形を持つ包絡線が生成される」(1)。つまり差音は人間の聴覚が脳で処理された結果生まれる「幻想」であり、音楽を通じてこうした音響心理に働きかけることが、WTPの創作動機であることを示唆している。

微妙なうなりのある音程や差音を一瞬で聴取するのは難しい。その音響がどのような微細な音を含み、どこに魅力があるのかを聴取者が感じ取るには長い時間を要する。少なくともヤングにとって、長音、アルペジオ、トリル、パターン反復などは聴取者の注意をデリケートな音律に向けさせ、なじみの薄い音響の世界に慣れさせ、その呪術的な世界に浸らせるためのプロセスなのである。

この点ライリーも同様のことがいえるが、HNAにおいて、ライリーの関心はピアノという楽器の音色そのものにも向かっているように見える。音響世界についてライリーは、「(演奏に)注意深く耳を傾けると、基音を越えて上空に漂う倍音の後光が聴こえる。この現象は、特にベーゼンドルファー・インペリアル・グランドピアノで聴くことができ、ホルン、木管楽器、弦楽器、声楽を駆使したオーケストラ・サウンドを生み出すだけでなく、時には幽玄な旋律相互の効果も生み出す」(2)と述べている。うなりの程度を多少抑制することで、ピアノの一つ一つの音がもつ豊かな音色に聴取者の注意を向けさせようとするライリーの意図が読み取れる。

(1) La Monte Young The Well-Tuned Piano JUST DREAMS JD002(DVD)(筆者訳) p.5

(2) Terry Riley The Harp of New Albion celestial harmonies, 14018-2(CD)(筆者訳) p.4

4. 3. 創作を支える神経学的洞察への濃淡

前項で触れた通り、ヤングは聴取者の音響心理の観点を意識して作曲していたが、彼はさらに生理学的、神経学的分析を行っている。WTPのDVDの解説で、認知した音響が人間に与える感覚について、ヤングは以下のように言及している。

「私の音楽でしばしば見られるような、和声的関係のある周波数の音群の連続または反復は、聴覚ニューロンの特定の個所を連続的に刺激し、その結果、対応する大脳皮質の特定箇所に、その刺激の周期的パターンを送信する動作を連続的に行うため、心理状態をより明確に生成(またはシミュレート)する可能性があることを、現在の音響心理学的研究や場所説、斉射説は示唆している。実際、和声で結び付いた音程が、独特の感覚を生み出しているように私には思える」(3)。

ヤングが言及している場所説とは、音響心理学において、人間の耳の蝸牛の中にある基底膜が「異なった周波数の音に対しては異なって線維が共鳴して振動」(4)するとする学説、斉射説は「(複数の聴覚神経が交互に音響刺激波形に同期することで)数千Hzまでの高い周波数まで同期することができる」(5)とする聴覚モデルであり、ヤングが作曲した1960年代当時支持されていた学説であった。前述の通り、ヤングは特殊な音律を使ってうなりを発生させ、音響に独特の色付けをしようとしていた。多くの人にとって協和とは言いがたい音響だが、科学的知見を背景にこれをじっくり聴かせることで聴取者の聴覚を開発し、その中に「美」を見出させることがWTPの意図の一つだったとみることができる。

一方ライリーは、ヤングのような神経学的アプローチには言及していない。しかし、決して否定していたわけではない。2作品はともに、2音または3音による連打で提示、反復も加え、歪んでいることを強調している。また一貫して複雑化するのではなく、周波数比は複雑になっては単純なものに一時的に戻り、また複雑化するという、行きつ戻りつしながら進行していく点でも共通している。こうして連打、反復などにより、うなり音を含む音律を聴取者の耳に慣れさせ、独自の音響世界に誘導する方法は基本的に共通しており、ライリーはヤングの科学的知見をふまえたWTPの基礎の上に、HNAを発表したとみることができる。

連打や反復の使用についても両者の志向に異なる点がある。「ヤングがまるで機械を操作するように反復を扱うのと違い、ライリーは彼独自の音素材を組織化する方法として反復を考えていた」(6)。特にライリーにとっては「別のシステムで目的に近づけるのであれば、即座に繰り返しをやめてもよかった」(7)ものであり、あくまで「聴取者の感情的な振動を呼び起こす」(8)ための手段にすぎないとみているようである。両者の音楽創造の傾向は、ヤングが音程の厳格な構築性を志向するのに対し、ライリーはより一般的な聴取者が楽しめる即興演奏を重視している点で大きく異なる。

ここまで検証すると、ヤング、ライリーとも音楽の生理的・心理的効果に関心を抱いていたが、ヤングがその効果を音響の構造に結びつけようとしていたのに対し、ライリーはピアノの音色にも関心を払いつつ、彼自身の即興演奏のための基礎として利用した点が両者の相違点だといえる。

(3) La Monte Young The Well-Tuned Piano JUST DREAMS JD002(DVD)(筆者訳) p.5

(4) 大串, 2016 p.89

(5) 大串, 2016 p.90

(6) Mertens, 1988(筆者訳) p.36

(7) Mertens, 1988(筆者訳) p.36

(8) Mertens, 1988(筆者訳) p.36

5.両作品が目指した効果と作曲意図

こうして2作品を考察すると、2つの疑問が生じる。一つは、差音やうなり音を使ってヤングとライリーが喚起しようとした感覚や精神世界とはどのようなものか。もう一つは、彼らがピアノの音律を厳格に体系化し、差音やうなり音の周波数比を明確に定めた理由は何か、という点である。

5. 1. 音響認識の先鋭化と陶酔

前項で、ヤングやライリーが、実際には存在しない差音の連続的聴取を通じて聴取者を独自の音楽世界に誘導しようとしていた、と述べたが、一般の音楽聴取者がこうした微妙な音響を認識するには2つの条件が整うことが必要である。すなわち、一定時間音響が鳴り続けること、そして聴取者がその場で鳴っている音響の中から差音やうなり音を抽出できることである。前者は作曲家がそのような曲を作曲すれば満たされるが、後者は聴取者の能力の問題であり、本来作曲家や演奏家の制御の枠外のはずである。

ヤングは演奏を通じてその聴取者の聞きわけ能力にまで踏み込んでこれを開発するとともに、聴取者の心理に働きかけ、音楽による瞑想を実現しようとした。ヤングは「持続する音程の音を使って心のドローン状態を作り出すことで、瞑想状態や意識の変容状態を達成するための手段を提供し、より直接的に普遍的な構造や高次の秩序感覚に触れることができる」(9)と述べている。「心のドローン状態 drone state of mind」はヤング独自の言い回しだが、一定の音高を長く持続するドローン音のような「一定のまま持続される心理状態」と解釈できる。また「普遍的な構造や高次の秩序感覚」には演奏音の中の差音やうなり音の微妙なニュアンスの認知も含まれるとみるのが自然である。つまり、演奏を長時間聴取する中で聴取者が瞑想状態になり、差音やうなり音などを聴き分けられるようになるプロセスを想定していたのである。ヤングはインタビューで「私の音楽のように、これらの周波数が連続的である場合、私たちの回路の一部が同じ動作を連続的に行っているとすれば、これは心理的な状態である、あるいは心理的な状態をシミュレートしていると考えることができる」(10)と語っている。ヤングの想定する心理状態に聴取者を到達させるためには、音響を連続的に聴かせる必要がある、との見解である。インタビューの質問者から「あなたの作品にセラピー的な価値があるか?」と問われたヤングは「あると思います。 憂鬱な気分で劇場に来た人たちが、劇的に改善して出ていきますよ」(11)と、演奏行為がセラピーに近いことを認めている。

ヤングは、セラピーとしての音楽を演奏する空間としての劇場や、演奏者の心理にも関心を寄せていた。彼は1960年代後半から70年代前半にかけて、ドローン音を常時再生するサウンド・インスタレーション・スペース「夢の家 Dream House」を欧州やニューヨークに設け、彼自身が一時的に暮らすこともあった。「暮らすことによって、純正音程のドローンがどのような作用を人間の神経や精神状態に及ぼすのか、自分自身の身体をモデルに実験を行った」(12)のである。これらは主にギャラリーや美術館の中の仮設スペースだったが、ヤングは自分専用の劇場が恒久的に設置されることを望んでいた。「私たちが次のコンサート会場に移動することなく、数週間から数カ月、できれば数年間、一つの場所で活動できるような場所がいいと思う。 絶えず移動することは、作品の連続性を妨げ、伝統を持つ生命体としての可能性を完全に実現することを妨げる」(13)と、自分と聴取者が音楽に集中するための専用劇場の重要性を語っている。

これらの傾向にはヤングが師事したプラン・ナートの思想が反映している。ナートは「ドローンと同調して歌うには集中力が必要だ。音色が完全に同調すると、ドローンや創造主と一体化する」(14)といい、演奏家が自身の演奏音に集中することで一種の瞑想状態になることを示唆している。ヤングもこれに倣って特定の心理状態を聴取者と共有することを考え、そのための空間が必要と考えたのである。

インドの古典的なヨガにおける瞑想の初期段階「ダーラナー」では、心がへそや鼻の先など体の中の「一つの場所に固定されること」(15)が求められ、「『一点』を内的な対象とする場合は、神に対する想念や内的な音(ナーダ)でもよい」(16)とされる。ヤングの目指した「音による瞑想状態の共有」やそのための専用空間は、瞑想を軸とするアジアの宗教実践を西洋音楽の演奏行為の中に転化したものだといえる。

一方、ライリーは、HNAにおいて瞑想等からの直接の影響は見出しにくいが、自身が奏でる音楽が聴取者に陶酔的効果をもたらす点について「音楽は私たちをある現実から別の現実へと突然連れて行くことができる。… 音楽、シャーマニズム、魔法はすべて関係しあっていて、そのように使われるとき最も美しい音楽の使い方が生まれると私は信じている」(17)と示唆している。1970年からヤングとともにプラン・ナートに師事し、若いころから瞑想実践を行っていたこと、また2020年代以降移り住んだ日本でインドのラーガの普及活動を続けていること、上記のように音楽による心理的変化について見解していることを考えあわせれば、ライリーも音楽の陶酔的効果に注目し続けてきたことがうかがえる。

ではヤングとライリーが想定した音楽鑑賞の心理的効果は、伝統的クラシック音楽のそれと何が違うのか。

例えばクラシックの交響曲では、第1楽章で提示される第1主題と第2主題は一定の旋律的展開をもつことが多い。それらは展開部で変奏され、再現部で再帰する。またその後の楽章で再帰する場合もある。この場合の再帰は、初出時の主題を聴取者が記憶していることを前提とし、作曲者は、聴取者が再帰を発見した時に感じる心理的効果を念頭においていることが多い。

一方、ヤングやライリーを含むミニマル・ミュージックは大きく異なる。筆者は本論冒頭でミニマル・ミュージックについて「単純な音素材を反復、継続するなどして、音の動きを最小限に抑える音楽」であり、聴取者は「その際に生じる音響の微細な差異や変化に関心を向ける」と言及した。換言すれば、微細な変化があった瞬間、記憶にある(少し前の)フレーズとの「差異を聴きだし、『ちがう』ことを認識するが、それはまた新たなフレーズの反復のなかに薄まっていってしまう。一瞬記憶し、忘却する、という矛盾した作業を同時に行なうこと。そうした変化が何度かあるだけで、最初に与えられたフレーズはほとんど記憶から消えてしまい、逆に再現は失われ」(18)ることを意味している。

WTPやHNAについても同様のことがいえる。2作品には明確な主題はなく、管弦楽曲等にあるようなクライマックスはない。ヤングとライリーの関心は聴取者の記憶ではなく、音響を使って音楽鑑賞の瞬間に聴取者にどのような感覚を生じさせるか、あるいは生じたその感覚をどう深めさせ、聴取者の意識を瞑想または陶酔状態に誘導するかにある。2作品がともに比較的単純な周波数比である複数の音から開始し、徐々にその周波数比が複雑化していくよう設計されているのも、彼らが音楽を一種の「セラピー」と考えていた表れといえる。

(9) Welch, 1999(筆者訳) p.197

(10) Kostelanetz, 1999(筆者訳) p.217-218

(11) Kostelanetz, 1999(筆者訳) p.218

(12) 藤枝, 2007 p.159

(13) Kostelanetz, 1999(筆者訳) p.216

(14) Gann, 1987 (最終閲覧日2025年6月14日、筆者訳)

(15) 山下, 2011 p.287

(16) 山下, 2011 p.287

(17) Potter, 2000(筆者訳) p.104

(18) 小沼, 1997 p.278

5. 2. うなり音律の意図された秩序化

WTPやHNAは楽曲構造よりも聴取者の音響の認識とその効果に重点が置かれているようにも見えるが、逆に彼らが参照したアジアの民族音楽に比べて調律における厳格性が際立つ。WTPやHNAは各音の調律が細かく定められているのに対し、アジアの民族音楽には調律に厳格なルールがみられない。例えばインドネシアのガムランの楽器調律では「基本的にうなり周波数 6-8 Hz 前後」(19)と幅がある。うなりを発生させ音響を特徴づけることが目的であるようである。またインドでは、19世紀に欧州から小型のリードオルガン「ハルモニウム」が輸入されるまでは「絶対音を出す楽器がなかった」(20)ため、ヤングの想定したような厳格な調律は存在しない。概してこれらの民族音楽において調律の基準は緩く、多少ズレていても許容される。

また一般の聴取者から見れば、厳密な分数に基づかないうなり音や、多少不正確な調律だったとしても、うなり音が発生していればヤングらが求める音響に近似のものとして知覚される可能性が高く、想定した心理効果に近いものは期待できるはずである。

それでもなお、ヤングらが厳格な音律の体系化を求めた理由としては、まず、うなりの多い音、少ない音の組み合わせを整理し制御しやすくするためだったことが挙げられる。即興演奏において、本来の純正律に近い音響からうなりの強い音響へ漸次または急に移行するような操作は、演奏者(この場合作曲者)が鍵盤上の組み合わせを整理し慣れておくことで初めて実現できる。

しかし本当にそれだけだろうか。筆者は、彼らの整然とした音律構造から、演奏上の機能とは別の、ある戦略があったとみる。その戦略とは何か。

(19) 塩川, 2012 p.200

(20) 田中, 2011 p.180

5. 3. 「音律秩序化」真の意図

ヤングとライリーが音律構造化を徹底した背景を知るためには、まず彼らが作品を発表した当時の、西洋芸術音楽における美の基準を再確認する必要がある。

前述の通り1950年代、ヤングはシェーンベルクの同僚だったスタインに、ライリーはシュトックハウゼンから作曲技法を学んだ。

当時の西洋芸術音楽の主流は、十二音技法や総音列主義であった。十二音技法はシェーンベルクが体系化したとされ、オクターブ内の12の音高をある規則に基づいて並べたうえで順次提示し、12の音がその順で全て現れるまではいずれの音も反復して用いてはならない、とする作曲技法である。12音の均等使用により、主音や属音を軸に各音が序列化された「調性」の束縛から解放されることを目指したのである。さらにこれを発展させた総音列主義(トータル・セリエリズム)では、音の長さや強弱なども音列化し、特定の長さや強弱の音に偏らないよう徹底した音の構造化が行われた。

それ以前の調性音楽作品は「個々の音や和音を個々の楽節へと結びつけること、…いくつかの楽節を連続的に結びつけること」(21)で構成され、「個々の音や和音を個々の楽節に結びつけるための指針は音楽文法に含まれ、個々のいくつかの楽節を結びつけるための指針は音楽修辞学に含まれ」(22)た。十二音技法は、こうした音楽語法や音楽修辞学で音を組織化する手法を批判、これを解体し、独自の秩序で再構成する試みであった。

正反対の手法に見える調性音楽と十二音技法だが、音の組織化と秩序を重視する点で、実は共通している。20世紀前半の代表的作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキー(Igor Stravinsky, 1882-1971)は「音楽という現象は、物事のなかにひとつの秩序を、人間と時間のあいだの秩序をも含め、そしてとりわけ人間と時間とのあいだにひとつの秩序を設定することを唯一の目的に、私たちに与えられている。現実のものとなるために、音楽現象はしたがって、必ずまたひたすらひとつの構築を必要とする。いちど構築がなされ、秩序が達成されれば、すべては言われたことになる。…私たちの内部に、まったく特別な性格をもった感動を生み出すのはまさにそうした構築、そうした成就した秩序であ」(23)ると語り、自身もこの姿勢で《春の祭典 Le Sacre du printemps》(1913)や十二音技法を採用した《カンティクム・サクルム Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci nominis》(1955)などを作曲した。濃淡があるとはいえ、芸術音楽における構造重視の思想は調性音楽、十二音技法双方に当てはまるものであり、西洋芸術音楽が長らく培ってきた美の基準なのである。十二音技法の作曲家たちが厳格な構造を提示した背景には、調性音楽という旧来のスタイルを超克するため、それを凌駕しうる別の秩序を提示する必要があったのである。

西洋芸術音楽において、それら音の秩序はおもに楽譜によって記録され、演奏者または研究者が読譜することにより視覚的にその構造が確認されるのが一般的である。秩序に着目した楽曲分析の場合、研究者の関心の方向は楽譜上の音符が織りなす構造に寄せられる一方、音楽の聴取者が聴覚によってその構造をどう認知しどう理解しうるかはさほど話題にならない。例えば十二音技法の音楽を聴いたとき、十二音がどのような順番で出現するか、またこれに音の長さや強弱などのパラメータが加わった場合、個別の音がどう組織化されているかを聴取者が即時に聴き分け、または検証し、その美を感じるのは容易ではない。作品内部に潜む秩序は、分析能力を持った人物が楽譜を読み解く中で発見され、価値づけられる。これは現代に限らず、例えばバッハ(Johann Sebastian Bach, 1685-1750)が晩年のフーガやカノンに埋め込んだ複雑かつ精巧な秩序についても同様である。つまり視覚的に記録された音の秩序が、読譜者によって発見されて美として価値づけられる営みは、十二音技法を含めた西洋芸術音楽の伝統なのである。

仮にヤングやライリーが、厳格な音律を使わず、単なる調律のズレで偶然に発生したうなり音で演奏したとしても、聴取者に類似の心理的効果を与えられるかもしれない。またアジアの民族音楽の、大雑把に定められた音律をそのまま適用してピアノで演奏するのも、試みとして一定の評価を受けられるかもしれない。しかし西洋芸術音楽の一ジャンルとして価値づけられるためにはこれでは足りない。西洋芸術音楽の伝統は、新しい試みに対して、その伝統を凌駕する秩序の提示を求めるからである。

さらに、WTPとHNAはともに十二音技法など当時の西洋芸術音楽の大前提であった平均律を真っ向から否定するものであり、しかも楽曲分析の資料となる確定した楽譜も存在しない。こうした状況にあって、彼らが自らの創作を理論的に価値づけるための「代替の秩序」として、音律の構造化が必須であったことは容易に想像できる。

こうしてヤングやライリーはそれぞれ独自の音律を構築した。加えてヤングは、神経学的知見を使い、うなり音を長時間聴取した際の人間心理の変化という観点で音楽鑑賞効果を理論的に裏付け、音律の秩序を補強しようとした。西洋芸術音楽の伝統の当事者たち、即ち批評家や理論家、他の作曲家らに対して自らの芸術を価値づけさせようとする試みだったのである。

(21) ボンズ, 2018(土田訳) p.112

(22) ボンズ, 2018(土田訳) p.112

(23) ストラヴィンスキー, 2013(笠羽訳) p.66

まとめ

本論で研究対象としたWTP、HNAの特徴ならびに作曲者のヤング、ライリーの作曲意図をまとめると、概ね以下の通りである。

(1)2作品とも倍音に基づく独自の音律体系を採用しているが、作曲者たちの関心はうなり音の探究に向かっている。各々の制御方法によってうなり音程を織り込んだ音律を使い、独自の音響を創造しようとした。協和音でなくうなり音を志向する音楽は中世以来の西洋芸術音楽の常識を覆す試みであり、非西洋の民族音楽への彼らの関心を反映したものであった。

(2)ライリーは、純正三度と純正五度を軸にした伝統的な純正律を基礎に、うなり音を生じる音程を積極的に使うことで独自の音楽を作った。これに対しヤングは純正律の柱のひとつである純正三度の代わりに純正七度を軸のひとつに採用し、強いうなりを含む独自の音律を構築した。この音律には周波数の近接したうなり音程もあり、うなりを発生させることで音に独特の色付けをしようという作曲者の意図があった。

(3)2作品において、多くの西洋芸術音楽に見られる主題の提示や展開などの構造は希薄である。その代わりに両作曲家とも楽器音に含まれる倍音やうなり音の周期性など物理的構造に着目し、そこに価値を見出した。

(4)西洋芸術音楽の常識に対抗する理論的基盤として、彼らは独自の音律体系を精巧に構築する必要があった。ヤングが自らの調律法から純正三度を外したのも、西洋芸術音楽と一線を画する意図があった。

(5)2作品の演奏が長いのは、うなり音がもつ周期性など音の物理的構造を聴取者にじっくり聴き分けてもらうことが大きな目的だった。

(6)特にヤングは、デリケートな音響を長時間聴くことで瞑想状態など人間に起こる心理的効果に深い関心を寄せていた。科学的知見を加えることにより作品の理論的基盤を補強しようとした。

伝統的な西洋芸術音楽における音楽活動は、作曲家が記録した楽譜を演奏家が再現する形で営まれてきた。いわば楽譜を基軸とした音楽である。これに対してヤングやライリーの作品は自由度の高い即興音楽であり、楽譜による音の確定は行われない。一方、両作曲家とも厳格な音律管理によって音響の大枠を定めており、中でもヤングは、神経学の知見を背景に、聴取し続けた人間の心理の変化を念頭に置いていた。

彼らの最終目標は、作曲者であり演奏者でもある彼ら自身が音響の中をたゆたい、聴取者とともに「音と遊ぶ」ことにある。その「遊び」を芸術として価値づけさせるための彼らの周到な戦略は、現代において広く創造にかかわる人々に示唆を与えているように思われる。

参考文献:

William Duckworth & Richard Fleming, eds, 1996, Sound and Light: La Monte Young and Marian Zazeela. Lewisburg: Bucknell University Press.

Kyle Gann,1987, La Monte Young–The Well-Tuned Piano/Terry Riley–The Harp of New Albion, Chicago Reader vol.16, No.39.

Kyle Gann, 1993, La Monte Young’s The Well-Tuned Piano, Perspectives of New Music vol. 31, No. 1. Winter. p.134-162

Kyle Gann, 2009, The Outer Edge of Consonance Sound and Light : La Monte Young and Marian Zazeela, Bucknell University Press.

Kyle Gann, 2019, The Arithmetic of Listening: Tuning Theory and History for the Impractical Musician, University of Illinois Press.

Grove Music Online, 2025 Oxford University Press.

Richard Kostelanetz, 1968, The Theatre of Mixed Means, The Dial Press. p.183-218

Wim Mertens, 1988, American Minimal Music, Kahn & Averill.

Harry Partch, 1974, Genesis of a Music, Da Capo Press.

Keith Potter, 2000, Four Musical Minimalists, Cambridge University Press.

Allison Welch, 1999, Meetings along the Edge: Svara and Tāla in American Minimal Music, American Music. 17, University of Illinois Press. p.179–199

大串健吾, 2016『音のピッチ知覚』(コロナ社)

柿沼敏江, 2005『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』(フィルムアート社)

小沼純一, 1997『ミニマル・ミュージック その展開と思想』(青土社)

塩川博義, 2012『インドネシア・バリ島におけるガムランのうなり―その2 ガムラン・グンデル・ワヤン』(日本騒音制御工学会『騒音制御』 Vol.36, No.2)p.195-200

イーゴリ・ストラヴィンスキー, 2013(笠羽映子訳)『私の人生の年代記 ストラヴィンスキー自伝』(未来社)

田中多佳子, 2011『インド音楽の世界-楽器に見る人々の「こだわり」』(鈴木正崇編『南アジアの文化と社会を読み解く』慶應義塾大学東アジア研究所)p.147-191

ルー・ハリソン, 1993(柿沼敏江/藤枝守訳)『ワールド・ミュージック入門』(ジェスク音楽文化振興会社)

藤枝守, 2007『響きの考古学』(平凡社)

マーク・エヴァン・ボンズ, 2018(土田英三郎訳)『ソナタ形式の修辞学 古典派の音楽形式論』(音楽之友社)

山下博司, 2011『ヨーガの要諦とヨーガのグローバル化をめぐって』(鈴木正崇編『南アジアの文化と社会を読み解く』慶應義塾大学東アジア研究所)p.281-305

参考音源とライナーノーツ:

La Monte Young The Well-Tuned Piano Gramavision, 18-8701-2(CD)

La Monte Young The Well-Tuned Piano JUST DREAMS JD002(DVD)

Terry Riley The Harp of New Albion celestial harmonies, 14018-2(CD)

armonies, 14018-2(CD)

(2026/1/15)

―――――――――――――――

【プロフィール】

森田 泰之進 Yasnoshin MORITA

作曲家。慶應義塾大学文学部卒。作曲を松平頼暁、Frédéric Durieuxの各氏に師事。2009年ヴァレンティノ・ブッキ賞(イタリア)、2013、2023年ISCM世界音楽の日々(ウイーン、南アフリカ)入選、2017年ISCM世界音楽の日々(ヴァンクーヴァー)招待作曲家。日本現代音楽協会理事。日本作曲家協議会、オーケストラ・プロジェクト会員。

【ウェブサイトや作品視聴】

YouTube: https://www.youtube.com/@Yasnoshin

Website: https://www.jscm.net/morita_yasunoshin/

Instagram: https://www.instagram.com/yasnoshin/

Spotify : https://open.spotify.com/track/6uenN83IGyG9MsYZVz7pQB

CD : Kumi Uchimoto – 24 Preludes From Japan – Stradivarius – STR 37089

Takashi Matsudaira – Utakata = うたかた – ENZO Recordings – EZCD-10021

【公演情報】

★森田泰之進《音信》(おとづれ)

愛知室内オーケストラ第95回定期演奏会

2026年2月28日[土]開場:13:15 開演:14:00

東海市芸術劇場(愛知・名鉄太田川駅下車)大ホール

https://ac-orchestra.com/news/20251007/

★森田泰之進《音輪》(おんりん)2本の笙と各種音楽再生機器のための

作曲家グループ邦楽2010「音ト遊ブ」

2026年4月19日[日]午後1時30分開演

としま区民センター(東京・池袋) 小ホール

★森田泰之進《速驚曲第3番》

「コントラバス百万石」

2026年5月16日[土]午後3時開演

KMアートホール(東京・幡ヶ谷)