西村朗 トリビュート・コンサート|丘山万里子

西村朗 トリビュート・コンサート

西村朗 トリビュート・コンサート

Akira Nishimura Tribute Concert

2025年9月24日 東京オペラシティ リサイタルホール

2025/9/24 Tokyo Opera City Recital Hall

Reviewed by 丘山万里子(Mariko Okayama)

Photos by 大窪道治/写真提供:東京オペラシティ文化財団

<曲目と演奏>オール西村朗作品/監修:沼野雄司 →foreign language

ピパ~3本のギターのための(1989)

岡本拓也/徳永真一郎/松田 弦(ギター)

覡~十七絃箏と打楽器のための(1992)

中島裕康(十七絃箏)、會田瑞樹(打楽器)

マナⅠ~12人のチェロ奏者のための(1989)

山澤 慧/任炅娥/上村文乃/北嶋愛季/笹沼 樹/下島万乃/竹本聖子/中西圭祐/原 宗史/細井 唯/新倉 瞳/矢口里菜子(チェロ)

独奏チェロのための《悲歌》(1998)

山澤 慧(チェロ)

弦楽四重奏曲のための七つの断片と影(2015)

成田達輝/百留敬雄(ヴァイオリン)、中 恵菜(ヴィオラ)、笹沼 樹(チェロ)

ケチャ~6人の打楽器奏者のための(1979)

會田瑞樹/岩見玲奈/大場章裕/大家一将/篠田浩美/日比彩湖(打楽器)

「西村朗トリビュート」の名にふさわしい超絶の一夜。めくるめく西村曼荼羅が若手トップ奏者たちの渾身の熱量で描き上げられるさま。室内楽公演には珍しく、前半終了時も含め「ブラビ!」が飛び、終演時は聴衆みな立ち去り難く、ステージに溢れそうに並ぶ若者たちに拍手を送り続けた。私もまた思いっきり。

私は西村朗の音楽をまともに聴いたことがない。この公演がたぶん、初めてと言っていい。

2020年7月から本誌で『西村朗 考・覚書』の連載を開始、4年がかりでその音楽を追い、2023年9月の氏の急逝ののち1周忌に間に合わせようと600頁に及ぶ大著を仕上げたけれど、実演をこんなふうにまとめて聴く機会はなかったのだ。突然、この人を書こう!と思ったのは合唱作品『「青猫」の五つの詩』(1996)とオペラ『紫苑物語』(2019)を見聞したからで、それ以前はそれなりに話題作に接していたもののスルー、批評は一つも書いていない。執筆の4年間、実演は可能な限り行ったが、それほど数があるわけでなく、まして西村作品のみの公演など吹奏楽『秘儀Ⅰ~Ⅸ』一挙実演で一度体験したくらい。これはもう、あたり一面火柱そそり立ち、凄かったけれど。

今夏、大阪での西村ウィーク3公演(室内楽、打楽器、管弦楽)にも体調を崩し行けなかった。

彼は汎アジア、いや世界の根源海に身をひそめる音の原人で、そこからの発声者だった。「一」にして「多」の。大事なのはそこだ。

と、いうことを、当夜の演奏はなんと生き生きと、まさに一人一人の奏者の生身の声そのもので噴き上げてくれたことか。

西村の代名詞ヘテロフォニーは書法とその概念説明で作曲の方便に過ぎない。彼の音楽の「何を」に必要な手立てだっただけだ。だからヘテロフォニー自体はユーラシアに限らず、世界に広く分布するもので取り立てて注目すべきものではない。彼がそれをアイコンにしたのは、当時の潮流に対する鋭敏な嗅覚で、それ以上でも以下でもない。

そんなことより西村の、誰一人並ぶことのできない独特さは、「何を」にある。いわゆる「西欧圏の思い描く“幻想のアジア”」に擦り寄っての図式的・様式的な「エキゾティシズム塗(まぶ)し」とは一線をひき、けれども自分の肉体の拠って立つ土・水・風・火に強固に結びついたそれら一緒くたの根流根源海にまで降り下り、そこから汲んで来るピクピクむずむずバクバク跳ねる形なき「生命体」こそが、彼の掌中の「何か」だったのだ。

何か、とは「一即多」。つまり「音はひとつの命にして多様であり、多様にしてひとつの声である」(『曲がった家を作るわけ』西村朗著)。多声でありつつ一声とは、モワレやずれ、トレモロ、ドローンはたまたケチャなど。これが西村ヘテロフォニーの肝で、遥けくインド古代聖典『ヴェーダ』の《蛙(かわず)の歌》にすでに具体が示されている。西村にあるのはこの「原始感覚」なのだ。

と、そのことを、このプログラムと演奏はなんと目覚ましく伝えてくれたことか。監修の沼野雄司がステージ転換の間少し話をするスタイルで、プログラムには曲目ごとに[小見出し]があり、沼野の内なる作品像を提示しているので、合わせてご紹介する。

* * *

『ピパ』:[広大な東洋]

ギタリスト3名(徳永、岡本、松田)による神秘幻想エクスタシー世界。西村の神秘主義的色彩が色濃く香る妖品である。彼の大好きトレモロの幽けき波動がそくそくと胸に沁む。1声2声3声と重なり、揺らぎ、滲み(モアレ:元々は2組の平行線を斜めに重ねた交差部分に生じる縞模様のことで、2つの空間周波数の“うなり”現象)、虹色の帯がたなびく。つかず離れずの声声の色合いと持続(これも大好きドローン)の濃淡。ピッキングでのアクセントも絶妙。中国の琵琶をイメージ、終盤には中国民謡を思わせる旋律線が浮かび上がり、さらなるじんわり感傷が。このあたり、聴者のツボを押さえた西村らしい芸である(彼は自分が書きたいようにしか書かないが、決して聴者を置き去りにしない)。3人が大切に愛おしそうに奏でる姿に、私は上海の古跡寺院の軒先、微風に揺れる風鐸を想起したのだった。西村、今、風となって揺らしている、と。

『覡(KAMUNAGI)』:[西村流ボレロ]

覡とは神事、神楽、神おろしなどを行う人のこと。韓国シャーマン一族が村々を巡って行う儀式「クツ」(人への悼み、豊漁・豊穣への祈りなど)の「世にもものすごい音楽」「そのリズムの多様さと心をえぐる音のうねり、“恨”をうちに秘めつつ、圧倒的なエネルギーを放ちつづけるその音楽は、私にとってほとんど麻薬でした。」( 西村CD解説より)。白黒モノトーン衣装でまとめた中島、會田。出てきただけでもう空気が違う。序奏部冒頭、アンティークシンバルを弓で擦るキーンという高音の響きに神霊降臨、この2人、すでに完璧シャーマンであった。主部での韓国チャンダン(大太鼓チャンゴによるリズムパターン)の地響き立てての打の刻みは地霊乱舞、その上空を十七絃箏が怪鳥のごとく翼を広げ、あるいは白蛇のごとくうねりのたうち、あたかも西村大魔神の隈取形相を見るかのよう。最後の一打、両者手を空に振り飛ばし、片やひたと宙をねめつけ、片やひたと天を仰ぎの大見え。「西村屋!」と大向こうから声がかかって欲しかったくらい。

思うに、エクスタシーには2種あろう。誘(いざな)いと煽り。『ピパ』が前者なら、本作は後者か。いやその両方を上手く配分するのが巧者西村の手腕。演者(奏者というより)も、聴者も異界に引き摺り込む。

私ははち切れそうに大興奮であった。

『マナⅠ~12人のチェロ奏者のための』:[質感としての音楽]

マナとはメラネシア原住民が自然界の見えざる力、あるいは存在・作用・資質を示すのに用いる言葉。つまりチェロだけで、「一即多」の限りを尽くそうという響きの試みなわけ。同一体として在りつつ、四方八方に声を放散し続け、微細に分岐しつつ集合離散を繰り返し、時に一斉動(同一フレーズガシガシ刻みとか)、時に点滅動(ピチカートぶんぶん飛ばしとか)、時に線動(互いのうねうね絡みとか)、時に帯動(モワモワ重ねとか)と、特殊奏法満載でありつつも響きは緻密、くるくる変化(へんげ)するシーンの繋がりで、全体は一つという、それ。「生命体」と先述したが、「力」というものの在り方は、常に動体であり「働き」そのものであって、どのような姿にもなるという、太古からの認識を音響化したもの、まさに西村ヘテロの真骨頂ではないか。十二面相、百面相、千手観音といった古来の「一即多」感覚と表現にまっすぐ繋がるこういう音を眼前にすると、今時の多様性だの多義性だのが浅薄の極みに思える。

そうして何より私が躯の底から突き上げられたのは、山澤、笹沼を両端に据えた12人のチェリストたちの裂帛の気合い、呼吸。指揮者なしにこの作品を微塵も揺るがぬ「一つの生命体」(クライマックスで密かなるハミングの指定あり)として編み、運び、生み続けてゆくそのもの凄さで、「世にもものすごい若者たちの、世にもものすごい西村音楽を体験した」ことに、百万遍の感謝を、と座席でドカンと花火を上げたいくらいだった。

ちなみに『ピパ』と『マナⅠ』は同年作で、この年、代表作『太陽の臍』(篳篥とオーケストラのための)、特異作『アワの歌』(神代占いフトマニを材としたシアターピース)があることも付け加えておく。いかに西村が多面相変化(へんげ)作家であったかが知れよう。

休憩でクールダウンののち。

『独奏チェロのための《悲歌》』:[一本の旋律による音楽]

「一即多」とはズバリ、倍音そのもの、という作品。チェロの開放弦とその豊かな倍音を生かし、3音からなる主題旋律をもつ「歌」とのことで、最低開放弦 Cに9、10、12度上の音を重ねるなど、一本の旋律にああでもこうでもとありったけの変化をまとわせてゆく。時に切なく震える抒情、時に地に爪立て引っ掻く痛切、時に開放弦の伸びやかな豊穣に揺蕩う悲歌。

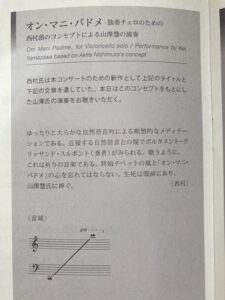

それを全霊で描出する山澤に、西村絶筆(とは言わないのだが)『オン・マニ・パドメ』を《全音現代音楽シリーズ 四人組とその仲間たち》で弾く姿が重なる。最後の日々、病室で記した曲のタイトルとコンセプトを山澤なりに音化したそれは、チベット仏教のマントラ(真言・神呪)を基とし、以下のコメントがあった。

「ゆったりと大らかな自然倍音列による瞑想的なメディテーションである。近接する自然倍音との間でポルタメント・グリッサンド・スルポント(奏者)が見られる。

歌うように。

これは祈りの音楽である。終始チベットの風と「オン・マニ・パドメ」の心を忘れてはならない。生死は眼前にあり。山澤慧氏に捧ぐ。(西村)

<音域>C~C 」

その演奏会で公開されたコメント画像と動画を参照されたい。

1998年の本作から絶筆までの年月。同じ「C」の世界、そして「生死は眼前にあり」とは……。

『弦楽四重奏曲のための七つの断片と影』:[後期の実験作品]

当夜唯一、還暦を過ぎての作品。最初期の『弦楽四重奏曲のためのへテロフォニー』(1975~1987)を初演したアルディッティ弦楽四重奏団に書かれたシリーズは5作あるが、聴き映えするこれらを避け沼野が本作を選んだのは、職人芸を封印、初期の実験精神に立ち戻った作だから、とのこと。7つの断片は、確かに1)ポルタメント上下行・ハーモニクス、2)ピチカート、3)音価の持続、4)ノイズ、5)ヴィブラート、6)スタカート、7)重音グリッサンドと、いかにもな西村筆法でそれぞれの音響世界も異なる。最後、これらの断片の影が集まり重なりゆらめくわけだが、どうも私には手慣れが感じられてしまう。若き西村、目をぎらつかせての最初期実験作のこれでもか斬新の切れ味には、本人でもかなわないのだな、などと思った次第。

最後を飾るのが定番『ケチャ』であれば、この選曲も一つのアイデアではあるのだけれども。

『ケチャ』:[狂気に満ちた人造舞踊]

逝去後、実演を2回聴いているが(それ以前はCDのみ)、いずれも中、大ホール、こぢんまりしたこのキャパでは初めて。リズムヘテロフォニーの最たる代表作で、これをやれば奏者も聴者もこぞって全身の細胞がわさわさ踊りだし、血流激しく駆け巡り、沸きに沸きまくること間違いなし。

ケチャはバリに伝わる伝統芸能で、古代インドの二大叙事詩『ラーマーヤナ』(ラーマ王子の遠征)での王子と悪魔の戦いに援軍として加わる猿の大軍の猿を模した「チャク、チャク、チャク、チャク」という男声リズム合唱が特徴。藝大生西村はこれを小泉文夫講義で知った。いかんせん戦闘だから打楽器の進軍とその轟きに文字通り血湧き肉躍るのだが、肝心なのは「tjak,tjak,tjak…」という発声。本来のケチャは地べたに大勢集っての一斉群唱手踊り、その迫力たるや。私は現地体験はないが、本作同年の1979年、新宿副都心で「芸能山城組」開催のケチャ祭にゆき、背に汗光る若者軍団に確かに圧倒された。本作は6人の打楽器奏者が叩きながらこれを唱えるわけで、どうしても打音に埋もれてしまうのは否めない。そこは西村、ちゃんと声を PAで拾うようスコア指示してはいるもののこのキャパ、奏者も夢中、聴者も夢中、リズム快感に痺れドワワンゆすりあげるティンパニの地鳴りのごとき轟き、追い上げるチューブラーベルの閃光・瞬き、ぐわんぐわん満場打音轟音の波と渦となれば、「tjak,tjak」は見えたり見えなかったり。ようやく終部、pp「tjak,tjak…」のみの群唱開始、次第に声を潜めてゆくその減衰の果ての「雷鳴ひと裂き」をみな予感、息を凝らし待つそのスリル、半端なかった。

むろん、待ってましたの天雷炸裂に、ホールは弾け飛んだわけで。

* * *

「一即多」とは別段アジアの専売特許でもなんでもない。ユーラシアのごく一部を切り取り「憧れの西欧」というマドンナに仕立てた近代の色眼鏡を外せば、世界に散在する古代人すべてが感じ取っていた普遍感覚なのだ。ギリシアやインドよりもっと遙かな人類の原始感覚であり記憶であって、西村が掴んだのはそれだ。

それを直覚、その始原の響きにずぶずぶ踏み込んでゆく若者たちの夢中な姿に、私は本当に惚れ惚れし、こういう時に人は万歳したくなるのか(最もみっともない日本人の姿だと思うが)と思ったのであった。

「曼荼羅」とは本来、祈祷の時空間の創出で、念じつつ地面に描いてゆく行為そのもののこと。儀式が終われば跡形なく消す、消える。

この一夜がその曼荼羅そのものであったこと。

このステージを創り上げたすべての方々に感謝したい。

同時に、若い奏者たちが、西村ばかりでなく日本の作曲家の魅力あふれる作品をどんどん取り上げ、音にして広めてくれることを願う。

偏った日本主義・自国主義は真っ平だが、広く、はるかな眼差しで「自分たちの今」を掘り下げていって欲しいと思う。

同年代の作曲家たちとの協業も創作も「新しい喜び」をもたらそうが、「新しいもの」で歴史にかつてなかったものなど何一つない。祖型や原理は常に変わらず、ただ時々の時代の意匠に形姿をかえて見出されるだけだ。「一即多」にしても、深遠な思想でも難解な哲学でもない。私たちの日常にごく当たり前に散らばっていることごとに宿っている原理の一つ。いつの時代も、「真」であることとはとどのつまり「根源」であることに他ならないと私は思う。その根源まで至った創作に命を吹き込み、羽搏かせることができるのは、あなたたち演奏家なのだから。

(2025/10/15)

—————————————

<Program>

PIPA, for Three Guitars (1989)

KAMUNAGI, for 17-strings Koto and Percussion (1992)

MANAⅠ, for 12 Cellos (1989)

THRENODY for Cello(1998)

SEVEN FRAGMENTS AND SHADOWS, for String Quartet(2015)

KECAK, for Six Percussionists (1979)

<Performers>

Vn:Tatsuki Narita , Tako Hyakutome

Va : Meguna Naka

Vc : Kei Yamazawa , Kyong-A lm, Ayano Kamimura, Aki Kitajima, Tatsuki Sasanuma, Mano Shimojima, Seiko Takemoto, Keisuke Nakanishi, Hitomi Niikura, Soshi Hara, Yui Hosoi, Rinako Yaguchi

Perc : Mizuki Aida, Reina Iwami, Akihiro Oba, Kazumasa Ohya, Hiromi Shinoda, Ako Hibi

Guit : Takuya Okamoto, Shin-ichiro Tokunaga, Gen Matsuda

17-strings Koto : Hiroyashu Nakajima

<Advisor>

Yuji Numano