『ナターシャ』をめぐって―人間の可能性をいかに語るのか? | 内野 儀

Text by 内野 儀 (Tadashi Uchino): Guest

Photos by 堀田力丸/提供:新国立劇場

<スタッフ>

【台 本】多和田葉子

【作 曲】細川俊夫

【指 揮】大野和士

【演 出】クリスティアン・レート

【美 術】クリスティアン・レート、ダニエル・ウンガー

【衣 裳】マッティ・ウルリッチ

【照 明】リック・フィッシャー

【映 像】クレメンス・ヴァルター

【電子音響】有馬純寿

【振 付】キャサリン・ガラッソ

【舞台監督】髙橋尚史

<キャスト>

【ナターシャ】イルゼ・エーレンス

【アラト】山下裕賀

【メフィストの孫】クリスティアン・ミードル

【ポップ歌手A】森谷真理

【ポップ歌手B】冨平安希子

【ビジネスマンA】タン・ジュンボ

【ビジネスマンB】ティモシー・ハリス

【サクソフォン奏者】大石将紀

【エレキギター奏者】山田 岳

【合唱指揮】冨平恭平

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

新国立劇場が掲げる「日本初のオペラを世界へ」という理念のもと、大きな期待を集めた『ナターシャ』(細川俊夫作曲、多和田葉子リブレット、クリスティアン・レート演出・美術、クレメンス・ヴァルター映像)が世界初演されてから一月近くが経過した。この間、上演直後に掲載された片山杜秀の評に対し、細川がFB上で激しく反論するなど、その評価についてさまざまな論争が起きているようである。それが珍しい事象なのかどうか、日本の音楽批評に疎い私にはよくわからないが、小さなブログ記事からSNSのつぶやきまで、相当の量の言説が『ナターシャ』について発信されたこと自体、現代演劇批評を主要フィールドにする私などには、じゅうぶん健全なのでは、という感慨はたしかに訪れた。

本稿では、本サイトで他の専門家が書くであろう作品の音楽的側面にはあまり踏み込まず、近年、現代演劇から視野を広げてオペラを見る機会が増えた演劇研究者として、『ナターシャ』の演出的側面、それからなにより、多和田葉子のリブレットについて、私見を述べたいと思う。

本作は序章を含め八つの場面からなる。序章第一部「海」第二部「デュエット」につづき、ダンテの『神曲 地獄篇』との緩やかな繋がりを感じさせる地獄巡りがはじまる。ゲーテ『ファウスト』メフィストフェレスの孫(クリスティアン・ミードル)なる存在に導かれ、ナターシャとアラトが巡るのだ。ナターシャはウクライナ語話者の難民(イルゼ・エーレンス)、アラト(山下裕賀)は家族と故郷を失った日本語話者の難民である。

以下、プログラムに収められた細川自身の解説(「作曲家ノート」13-16頁)を手がかりに、私なりに作品の概要をまとめておく。

第1場は「木のない森」である病院としての「森林地獄」(エレメント:木 i )。さらに、「太平洋のリゾート地の浜辺」で「二人のポップ歌手」が登場するケバケバしい赤/ピンク色を基調にした「快楽地獄」(エレメント:プラスチック)、「洪水地獄」(エレメント:水)、「ビジネス地獄」(エレメント:コンクリート)とつづく。世界のカオスがさらに進んだ「洪水地獄」の第二部で、言葉が通じないナターシャとアラトのある種のコミュニケーションの成立が示唆される。しかしそれも、機械的な動きに支配され細川のミニマルな音楽によって出現する「ビジネス地獄」の光景でいったんはかき消される。

休憩後、第5場「沼地獄」(エレメント:泥)、第6場「炎上地獄」(エレメント:火)、第7場「干魃地獄」(エレメント:光)となるが、「沼地獄」まではある意味強い具体性を伴う、環境破壊が極限まで進んだ新自由主義の、あるいは後期資本主義の加速渦中の最悪の〈極地〉である。「沼地獄」では、デモ隊がぶつかりあう混沌からナターシャとアラトはかろうじて逃げ出して深い眠りにつく(「僕らは一時、安らぐだろう。戦いの絶えない世界の只中で」)。

第6場は気候変動による大規模山林火災、あるいは〈世界の終わり〉でもある炎が周囲を包みこむ「炎上地獄」だが、ここでナターシャが、「自分のオペラで初めて調性音楽を使った」と細川が言うハ短調の長大なアリアで、「何のための人間? 青い地球で唯一の化物」「人間は滅びる時に草木と動物を道連れにする」と人間の〈業〉を嘆く。

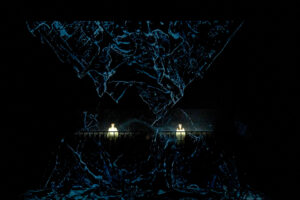

第7場「干魃地獄」は地獄の底である。舞台は闇に覆われてゆくが、光の逆ピラミッドが中空に現れる。「すべてが終わろうとするなか、序章の多言語による『海』の言葉」が回帰してくる。「始原の音」が響く中、「世界を洗うような清らかな水音が聴こえ」、「新しい言葉は静けさ、あなたと2人で辿り着いた」「ここから私たちは、何を見るの」とナターシャとアラトの二重唱で幕となる。

細川による重厚などという陳腐な表現ではとうてい言い当てられない多種多様、底なしのアーカイヴから取り出されるかのような、緩急のみならず高低自在、必然性のみによって厳密に書かれたとしか聞こえない響きのスコアと、そのスコアを十全に実現する大野和士指揮する東京フィルハーモニー交響楽団の演奏が何より上演の強度を終始支えつづける。さらに本作では、劇場内に20以上のスピーカーが配置され、有馬純寿の空間音響設計で、バンダを含むオーケストラの音響に加え、電子音や風、波、水などの自然音がイマーシヴに、劇場空間と観客の身体/聴覚を包み込む。

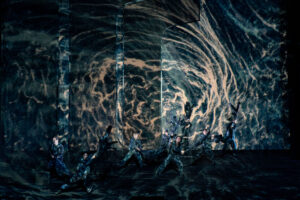

このように場面転換が多く、またリアリズムでは表現できない『ナターシャ』の世界観を視覚化するのに演出・美術のレートは、大きな舞台装置は作らず、ヴァルターの映像によるプロジェクション・マッピングを最大限、活用するという道を選んだ。幕開けの海のうねりから「沼地獄」の原発の光景、そして、最終場の逆三角形の鋭利な光のピラミッドまで、複数のスクリーンを舞台上に自在に配し、映像と照明を見事に組み合わせながら、三次元的な視覚空間を構築する。

とすると、これは贅沢に世界の悲惨を嘆くほかはないというオペラなるジャンルの同時代的な宿命に抗えなかった大作ということになるだろうか。あるいは、こうした現代の芸術作品が置かれるほかない存在論的あるいは構造的必然への内破の可能性を秘めたものだったのだろうか。

このことを考えるのに、やはり多和田の言語態に触れなければならないと思う。本作の言語は日本語、ドイツ語、ウクライナ語が中心だが、30カ国語で「海」という言葉が合唱によってささやかれることもある。

本作を高く評価する音楽ジャーナリストの池田卓夫は、こう書く。

何より感心したのは多和田が言葉を書き連ね過ぎず、音楽に語らせるべき場面は音楽に委ねる節度(モデスティー)を堅持し、細川の作曲と理想的なコラボレーションを実現した点だ。ii

「書き連ね過ぎず」と池田は書くが、果たしてそうだろうか?もちろん、多和田の本来的かつ主要な形式である小説の饒舌さ、多様な形態の語りや話し言葉の全面的な展開は、オペラにはのぞめない。そもそも、オペラの言葉は発語/歌唱されるのが前提である。だから、分量的には、たしかに多くはない。通常のオペラのリブレットと比しても、恐らく過剰ではない。

ただ、少なくとも手元にある完成稿のテクストを読むかぎり、そこには、多和田が推敲に推敲を重ね、ぎりぎりまで削った〈結果〉としての言葉だけがあるように私には感じられる。多和田はけっして意図的に「書き連ねな」かったのではなく、ミニマルな語り、口語体、詩的パッセージ、感情の吐露、古典作品からの引用、さらには擬態語までを、その主たる構成要素とする、かなりの部分断片的でありながら、その意味の向こうに、非言語的なにか/分節不能のなにか―それはまちがっても〈非意味〉や〈普遍〉ではない―としか呼びようもないものが、軽やかに張り付いたままの音と響きの連なりを生み出そうとしているようである。

こうして『ナターシャ』には、細川の音楽的〈饒舌〉とは対照的な多和田の言語的〈饒舌〉がきわだってある。オペラの時間は、このふたつの〈饒舌〉が時に軋み時に調和し時に乖離し時に反響することで、過ぎてゆくのだ。より通俗的な言い方をするなら、〈ベタ〉と〈ネタ〉が入れ替わったりどちらかが主導権を握ったりするのではなく、〈ベタ〉かつ〈ネタ〉というかつてない言語的事態が、細川の音楽と〈響きあう〉ことで、起きているのではないか。だからこそ、ナターシャとアラトのあいだに生じる〈愛〉も、俗的かつ聖的だからこその超越性を胚胎する。こうして本作は、単に世界の悲惨を嘆く贅沢な身ぶりなどではなく、人間の種としての可能性を力業で垣間見せる〈傑作〉になるのである。

————————————-

i : 本文に記したように、概要はプログラムに収められた細川俊夫「作曲家ノート」によるが、他方、リブレットについては2023年12月の完成稿を参照している。そこには、各場のエレメント、すなわち、世界を構成する元素が書かれている。

ii: 池田卓夫「新国立劇場『ナターシャ』~細川俊夫×多和田葉子 理想のコラボで、多言語オペラを世界初演!」、太陽Web、https://webtaiyo.com/culture/25733/

(2025/9/15)

関連評

新国立劇場 オペラ『ナターシャ』|秋元陽平

新国立劇場 オペラ『ナターシャ』|齋藤俊夫

内野 儀 (Tadashi Uchino)

1957年京都生れ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了(米文学)。博士(学術)。岡山大学講師、明治大学助教授、東京大学教授を経て、2017年4月より学習院女子大学教授。専門は表象文化論(日米現代演劇)。著書に『メロドラマの逆襲』(1996)、『メロドラマからパフォーマンスへ』(2001)、『Crucible Bodies』 (2009)。『「J演劇」の場所』(2016)。公益財団法人セゾン文化財団評議員、公益財団法人神奈川芸術文化財団理事、福岡アジア文化賞選考委員(芸術・文化賞)、ZUNI Icosahedron Artistic Advisory Committee 委員(香港)。「TDR」誌編集協力委員。