新国立劇場 オペラ『ナターシャ』|齋藤俊夫

2025年8月11日 新国立劇場

2025/8/11 New National Theatre

Reviewed by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

Photos by 堀田力丸/提供:新国立劇場

<スタッフ>

【台 本】多和田葉子

【作 曲】細川俊夫

【指 揮】大野和士

【演 出】クリスティアン・レート

【美 術】クリスティアン・レート、ダニエル・ウンガー

【衣 裳】マッティ・ウルリッチ

【照 明】リック・フィッシャー

【映 像】クレメンス・ヴァルター

【電子音響】有馬純寿

【振 付】キャサリン・ガラッソ

【舞台監督】髙橋尚史

<キャスト>

【ナターシャ】イルゼ・エーレンス

【アラト】山下裕賀

【メフィストの孫】クリスティアン・ミードル

【ポップ歌手A】森谷真理

【ポップ歌手B】冨平安希子

【ビジネスマンA】タン・ジュンボ

【ビジネスマンB】ティモシー・ハリス

【サクソフォン奏者】大石将紀

【エレキギター奏者】山田 岳

【合唱指揮】冨平恭平

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

芸術、中でも音楽には日常的な表象の世界を超えた世界を表現するという魔法のような力がある。その表現に接する我々は、「現在の自分たちが」何を見聴きしているのかと同時に、何が見聴きできていないのかを作品と表現者たちに問いかけねばならない。

本作『ナターシャ』の粗筋をざっと述べると、(おそらくフクシマからの)難民たるアラトと、ウクライナからの難民で、海の声を聴き、表すことができる巫女的な能力の持ち主ナターシャが、「メフィストの孫」と名乗る人間か悪魔かよくわからない存在にいざなわれて森林地獄、快楽地獄、洪水地獄、ビジネス地獄、沼地獄、炎上地獄、旱魃地獄を順繰りに下降するように巡っていくという物語。

序で、「ハーーー……」「シーーー……」「ウォーーーム……」という声(電子音響だったかもしれないがよくわからない)とオーケストラの超弱音が多層化していき、合唱が狂ったようにゆっくりと「ああああああああ……」と音高を上下させて唸ると、水面に水死体が沢山浮いているかのような美術が現れて慄然とさせられる。アラトは海を「母よ」と歌うが、ナターシャは「波が無惨な死体を岸辺へと打ち寄せる」と歌う。ということはやはりここはあの日のフクシマか? アラトとナターシャはお互いに名乗り合う。

第1の地獄、「森林地獄」、そこはメフィストの孫が「ここは木のない森だ」と歌う通り、樹木が伐採され、もはや一本も木が生えていない森林。電子音響で多言語が重ね合わされるが、これは地球の呻きが世界中に響いていることを表しているのであろうか。

第2の地獄、「快楽地獄」では、エレキギターやサクソフォンによるポピュラー音楽的楽想が快楽主義を表象するが、オーケストラ全員がプラスチックの袋を擦り合わせることで人間の排出するプラスチックに汚染されゆく海の呻きが表象される。

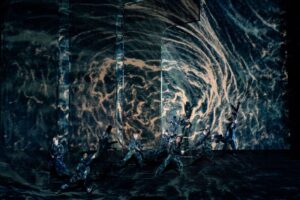

第3の地獄、「洪水地獄」は少々他の地獄と趣を異にする。洪水(らしき)電子音響とオーケストラの高音と低音が重なり合い、静かな水に浸った舞台の上手から下手へとアラトとナターシャを乗せた舟が横切っていく。2人が歌うデュエットは愛の歌か? そして抱き合うように横たわる2人。8人のダンサーが布を振り回して踊る。

第4の地獄、「ビジネス地獄」では幾何学的な舞台美術で、ミニマル・ミュージック的反復音楽に「ジャラジャラ」「シャリシャリ」「バリバリ」「ギシギシ」「ヘトヘト」といった合唱の擬態語が被さることで日夜反復ばかりが続き、中国古代の詩(らしきもの)が歌われ、メフィストの孫の言葉「戦士のように戦うことになる」「ナターシャ、アラト、お前たちは負け犬だ」で終わりなきビジネス戦争が示現する。ただし最後のシーンではホームレスらしき人物がどこからともなく現れて雷を落とすのだが……これが人間の終わりなき欲望への神の裁きか?

ナターシャが「なぜ政治は沼に行き着いてしまうの?」と、アラトが「言葉の意味がぬるぬる沼に沈んでいく」と歌う第5の地獄「沼地獄」では正しい目的を持っているはずの政治活動の過激化が「沼」、つまり不毛で足場のない世界に行き着いてしまう現実を批判している。その沼の無惨な有り様を見たナターシャは「私はもうここにはいない」と語り、合唱がヴォカリーズを歌う中、またアラトとナターシャは愛のデュオを歌う。電子音響で多言語のささやき声が重なり合う。

エレキギターの低音か、あるいは電子音響の低音かわからなかったが、超低音が蠢く中入っていったのが第6の地獄「炎上地獄」。火の音を電子音響で再現し、火と煙の映像がスクリーンに映し出されるそこはまさに「地獄」と呼ぶにふさわしい。業火の輪を背負ったメフィストの孫が「結婚式場は燃える森だ」と2人に宣告し、火が舞台を埋め尽くす中、ナターシャの「人間は青い地球の化物」という絶望の声が響きわたる。だがナターシャはさらに「これは人間への嘆きと問い」と歌い、地獄の絶望から逃れる術を求める。

第7の地獄の前に間奏曲的に挟まれたのが「旱魃地獄への道」。バックの黒い太陽に照らされた床の白い光の円の中でナターシャがうずくまっている。高弦を中心にひそやかで厳しい音楽が流れる。

そして最後の地獄「旱魃地獄」に至り、メフィストの孫の「新しいものを見つけねばな」という謎めいた問いかけから、ナターシャ「ここから何が見えるというの? 恋はどこに行った?」、アラト「恋は過ぎ去る」、メフィストの孫「砂漠ではどんな恋も枯渇する」というやり取りがなされるが、そこに電子音響での「シー(sea)」「うみ」「ゼー(See)」「ラ・メール(la mer)」といったささやき声が重なり合い、合唱が無声音から有声音に、それと共にオーケストラも加わり、電子音響も加わっての「アー!」のユニゾンが会場を満たす。

その大音量が上空に消えゆき、ふと見ると舞台上に上から下へと伸びる光の構造物が現れ、それをナターシャは「バベルの塔が逆立ちしている」と述べる。アラトは「愛が消え去る時が愛の始まりなんだ」、ナターシャは「水は地獄にあるたった一枚の鏡」と歌い、電子音響での水の音とアンティークシンバルの澄んだ音が耳を潤す。さらにピラミッドのような白い三角形の構造物が現れ、2人は「ここから何を見るの?」「何が見えるのか?」と問いかけつつ光のスモークの中にゆっくりと入っていく。彼らに引き続いて、多くの人々が光の中に姿を消しつつ、電子音響での「水」「ここから」という意味の多言語が重なり合い、やがて来たる沈黙の内にアンティークシンバルの1音で終劇。

面白い、あるいは言葉の多義性を目して言うならば「良い」オペラであったと思う。いくつもの地獄を巡り行くのも、そのそれぞれの地獄の有り様も多和田葉子の仕事として「良く」できた劇作であり、細川の作曲、大野和士&東フィルの演奏、有馬純寿の電子音響、それぞれが「良い」仕事をしていたと思う。

しかし、「現在」我々が目にしている、あるいは「近い未来」に我々が見るかも知れない、「現実化可能」だが未だ「表現不可能」な「ウルトラ現実的地獄」を本オペラでは看過していたように思えてならない。ウクライナ戦争、ガザのジェノサイドの地獄絵図、世界諸国の狂ったナショナリズムと覇権主義、更にはもしかするとあり得るかもしれない「核戦争」を前にして、本オペラに通底している「愛を通じての救済」「海=水による救済」はあまりにも「弱い」。現実において救われない無辜なる人々に対して、作中で救われる瑕疵なき2人は既にして実在しない架空の存在と化している。我々に聴かせるべきはもはや救済の調べではなく、自らへの弔鐘なのではないだろうか?

でも、我々は現在生きており、これからも生き抜いていこうとする。その限りにおいて、どうしても我々が祈らざるを得ない「希望」がこの作品を作らしめた、そうも考えられる。我々はいかに「自らが対峙している地獄」を生き抜くべきか、それを考えさせてくれただけでも、この作品には大きな意味があったのかもしれない。

(2025/9/15)

関連評

新国立劇場 オペラ『ナターシャ』|秋元陽平

『ナターシャ』をめぐって―人間の可能性をいかに語るのか? | 内野 儀