新国立劇場 オペラ『ナターシャ』|秋元陽平

新国立劇場 オペラ『ナターシャ』

新国立劇場 オペラ『ナターシャ』

Opera « Natasha »

2025年8月13日 新国立劇場

2025/8/13 New National Theatre

Reviewed by 秋元陽平(Yohei Akimoto)

Photos by 堀田力丸/提供:新国立劇場

<スタッフ>

【台 本】多和田葉子

【作 曲】細川俊夫

【指 揮】大野和士

【演 出】クリスティアン・レート

【美 術】クリスティアン・レート、ダニエル・ウンガー

【衣 裳】マッティ・ウルリッチ

【照 明】リック・フィッシャー

【映 像】クレメンス・ヴァルター

【電子音響】有馬純寿

【振 付】キャサリン・ガラッソ

【舞台監督】髙橋尚史

<キャスト>

【ナターシャ】イルゼ・エーレンス

【アラト】山下裕賀

【メフィストの孫】クリスティアン・ミードル

【ポップ歌手A】森谷真理

【ポップ歌手B】冨平安希子

【ビジネスマンA】タン・ジュンボ

【ビジネスマンB】ティモシー・ハリス

【サクソフォーン奏者】大石将紀

【エレキギター奏者】山田 岳

【合唱指揮】冨平恭平

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

冒頭のシーンと台詞にはすでに、作品全体を貫くテーマが包含されている。わたしとあなた、ナターシャとアラトという二人の関係には、「あなた」つまり「あちら側」とこちら側の、つまり遠さと近さの奇妙な結びつきがある。言葉も通じない異国の人であるのに、どこか近しさを感じる。同時に探し求める真実は、映し出された月のように遠い。メフィストフェレス(の孫)の導きによる地獄巡りもまた、この近さと遠さの共犯関係にもとづく。というのも、悪魔は決して主人公二人の敵ではなく、むしろ彼女たちの内なる欲望に応え、それを扇動し、先導する存在である。そこには、ドイツの啓蒙哲学がもっぱら悲劇の快として論じた心性、もっとも恐ろしいものを見てみたい、人類の悪を直視したいというわたしたちに共通する矛盾した心性がある。だからアラトは——ただしメフィストの孫ではなく謎の隣人ナターシャに向かって——言う、あなたとならばどこまでも墜ちていきたい、と。

問題は、この近さと遠さの逆説の危うさに、本公演が徹底して意識的であったかどうか、ということに懸かっている。例えば海にばらまかれるマイクロプラスチックや責任主体が曖昧にされたまま捲き散らされる放射能は、対象化され、観察され、糾弾される遠くの悪ではなく、わたしたちの日々の生活や政治的決定の、つまり近くの、直接的間接的な副産物であるはずだ。ところがこのオペラでは、まさにわたしたちの世界の地獄を名指しつつ、それをカリカチュア化されたスペクタクルにしてしまう。まさに旅先の観光地を「遠景」化してみせるメフィストフェレスの孫がある意味で二人の「共犯」であることにも、十分な演出上の力点が置かれない。用いられる悪のイメージは古典的、凡庸、使い古されたものといってよい。白衣を着た科学者(「森林地獄」)、プラスチック製品でごてごてと装飾された荷車に乗った一昔前のパンク・ロックギタリスト(「快楽地獄」)、算盤を弾く銀行員たち(「ビジネス地獄」)……それらは単に誇張的であり、笑うべき対象であり、あるいはまた二人を、そしてわたしたち皆を「被害」のうちに「巻き込む」災厄である。 わたしはあえて古くさいブレヒト主義者のようなことを言うが、今オペラにとりくむならば、本当の課題は、これらの地獄が対岸の火事あるいは無辜の民を襲う天災ではなく、われわれ自身の悪でもあるのだということを、舞台を通じて提示することではないのか? 戯画化されたパンク・ロックだけではなく、オペラ自身もまた快楽地獄の加担者ではないのか?ナターシャのストーリーや台詞そのものに、つまり作品そのものにこうした批判的距離はたしかに内在しているのだが、演出という、オペラ固有のメディウムとしてそれが展開していかないもどかしさがある。

わたしはあえて古くさいブレヒト主義者のようなことを言うが、今オペラにとりくむならば、本当の課題は、これらの地獄が対岸の火事あるいは無辜の民を襲う天災ではなく、われわれ自身の悪でもあるのだということを、舞台を通じて提示することではないのか? 戯画化されたパンク・ロックだけではなく、オペラ自身もまた快楽地獄の加担者ではないのか?ナターシャのストーリーや台詞そのものに、つまり作品そのものにこうした批判的距離はたしかに内在しているのだが、演出という、オペラ固有のメディウムとしてそれが展開していかないもどかしさがある。

『ナターシャ』全体を覆う演出と言葉の「安直さ」はどこから来るのか? このオペラからはしばしば象徴性が意図的に排除されている。海が問題になるときには実際に海の音が模倣され、波の視覚イメージが投影される。「石」など象徴性の高いオブジェが出てくるときには、これは「歴史」であるとただちに注釈がなされる。この「文字通り性」にはさまざまな力学が働いているが、ひとつ言えるのは、これは意識的な芸術上の選択であるということだ。少なくとも部分的には、多和田葉子の作家性に由来すると言うこともできる。多和田作品に特有の魅力のひとつとして、ある種の凡庸な物言い、紋切り型をつかまえて、言葉の響きの類似の連鎖によって横にずらしていき、たとえばお役所言葉や政治的スローガン独特の融通の利かなさに着目し、それを乗りこなすユーモアによって、現実から半歩ずれた世界を現出させるところがあるように思う(例えば災害後の世界を描いた『献 灯使』を参照せよ)。だがそれが功を奏するのは活字の世界においてであって、それらが少ない文字数のなかで歌い上げられ、視覚化される運命にあるオペラという、ある意味では身も蓋もないジャンルでは、一周回ってただの凡庸な道徳訓であるようにきこえてしまうのだ。こうしてプラスチック地獄の消費社会批判の安直なイメージは、最も素朴な次元のシュプレヒコールへと、またデモ隊が「は虫類」の権利を主張する場面は、デモへの単なる冷笑へと墜落する危険が拭えない。

灯使』を参照せよ)。だがそれが功を奏するのは活字の世界においてであって、それらが少ない文字数のなかで歌い上げられ、視覚化される運命にあるオペラという、ある意味では身も蓋もないジャンルでは、一周回ってただの凡庸な道徳訓であるようにきこえてしまうのだ。こうしてプラスチック地獄の消費社会批判の安直なイメージは、最も素朴な次元のシュプレヒコールへと、またデモ隊が「は虫類」の権利を主張する場面は、デモへの単なる冷笑へと墜落する危険が拭えない。

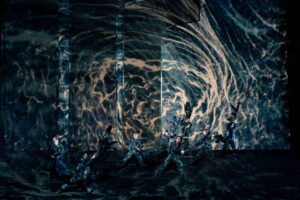

この公演にはもちろん達成もある。まず視聴覚的スペクタクルの迫力は認めざるを得ない。プロジェクションマッピングの使い方も程よく、意義を持っている。近さと遠さの二重性は映像にも反映され、舞台の手前と奥に二重の映像を映し出すことで、登場人物たちがそこに包み込まれるような、あわいの感覚が生まれる。映像技術の発展が舞台の意義を問い直す現在、空間芸術特有のリアリティを生み出すこの遠近感はまさに劇場の醍醐味と言えるだろう。

そしてなんといっても、本作品の最大の美点は細川俊夫の強度に満ちた音楽に尽きる。最終的にスペクタクルに作品全体が吞まれてただの映像作品になることなく、空間的な広がりを持ち続けられたのは、有馬純寿率いる驚くほど円滑なライヴ・エレクトロニクスと噛み合った細川の音楽の貢献が大きい。ここではやはりと言うべきか、潮汐運動を伴う持続音、金管楽器の特徴的使用、能管のようなフルートなど、細川作品独特の音世界がきかれる。本作品で細川の音楽はプロットと連動してしばしば動的な性格を見せ、ときに非常に激しい高揚を伴うのだが、それらの新しさは、作曲家の思念のうちなる海の一貫性をむしろ強調するように感じられた。「予想通り」であることはこの場合悪くない——細川俊夫の音楽だけが持つ深く昏い質感が舞台を吞み込むようにそこに広がっており、映像や音響技術の使用に、いわば最外殻から確固たる統一感を与えている。プラスチック地獄のキャバレー音楽やビジネス地獄のミニマルなどいくつかの音楽様式上の新機軸にさえ、この繰り返す波濤のひびきのほのかな陰鬱さが反響しており、作品を通してほとんど同じ持続に満ちた海のテーマが全体を支配している印象だ。モノトーンと言っても良いにもかかわらず、不思議と最後まで音楽的緊張が薄れない。荒れ狂う水流のイマージュと瞑想的な音楽が交錯する「洪水地獄」には、似たようなことを思いつくであろう凡百のエピゴーネンが試みても再現できない動的な静けさがある。予想していた方向の音楽でありながら、その反復が、予想を超えた色彩——いや色彩でさえない、表象されないなにごとかの——変化に満ちている。 熟達の大作曲家の、ある種の「型」に至った個性をそこに認めると同時に、大野和士の、作曲家への深い理解を感じずにはいられない。

熟達の大作曲家の、ある種の「型」に至った個性をそこに認めると同時に、大野和士の、作曲家への深い理解を感じずにはいられない。

だがこの美点があればこそ一層感じられるのは、紋切り型と戯れる多和田葉子のユーモラスな言葉選びと、細川の深く瞑想的な音楽という、それぞれ単独では魅力に満ちた組み合わせが、舞台上で十分な異化効果をもたらさなかった、ということである。いわば二人の作家性、凄みがそれぞれに展開したまま、噛み合っていないのだ。歌唱にも不満が残る。序盤では声量が足りず、また日本語のシュプレヒゲザング(?)は全て悲劇的なデクラマシオンに彩られ、これもまた多和田の研ぎ澄まされた言語感覚にそぐわない仰々しさと感じられる。ここでは近年西村朗が『紫苑物語』で試みたようなオペラのための日本語の創出への挑戦はあらかじめ敬遠されていると言ってよい。そもそも多言語オペラと銘打たれてはいるものの、オペラというのははじめから字幕を母国語で読む多言語体験である。作中で意図されていた言語の隔絶、違和感は、「三途の川」をやすやすと「Hades」に翻訳してしまう字幕の平板さのなかに回収されてしまうし(これこそ多和田の批判する安直さではないか?)、聴衆には意味が過積載された台詞を追う余裕もない。いっそ字幕をすべて取っ払ってしまったほうが、聴衆は未知の言語の渦に身を浸すことができたのではないか。

わたしが常々関心をもってきた作家と作曲家のコラボレーションであるだけに、こうした欠点についても書かねばならないのは気が重い。だが大野和士と新国立劇場が、評価の確立した作品だけでなく日本語オペラという未知の探索を続けるという責務をしかるべく引き受けたことは、まず正当に評価されなくてはならない。さればこそ同時に、日本にも礼賛に終始せず、道なき道を行く際に必然的に生じるさまざまな困難についても公平に書き留めた評が必要であるとわたしは信じている。

(2025/9/15)

関連評

新国立劇場 オペラ『ナターシャ』|齋藤俊夫

『ナターシャ』をめぐって―人間の可能性をいかに語るのか? | 内野 儀