評論|三善晃の声を聴く(6)三善のドラマトゥルギーと幻のオペラ(1956)| 丘山万里子

(6) 三善のドラマトゥルギーと幻のオペラ(1956)

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

前回、三善の声の演劇性について触れた。

最初期作品『三つの沿海の歌』(萩原朔太郎詩)で、三善は「ルナールのフランス語とラヴェルの書法の関係で音解きしようとした」(『遠方より無へ』p.110)と述べている。彼はルナールの詩を暗誦していた。東大仏文に在籍であればそれも自然だろうが、暗誦とは文字通り誦(そらん)じる、つまり詩句が彼の中で鳴り響いていた、ということだ。留学以前に心身に響かせていたフランス語と、パリの日常でのそれとが大きく異なるのは当然だが、彼のような言語感覚・感性の持ち主であれば、その乖離と屈折の度合いはほとんど絶望に近かったのではないか。他の留学生たちが抵抗なく生真面目に彼の地の音楽語法・書法に取り組むさまを、彼はぽつねんと眺めていたのだから。エトランゼとは情緒・憧憬などではなく、自分という存在の根拠への「現実的問い」そのものであることを思い知る日々だったろう。

筆者はふとそこに、舞台でルナールを朗誦する三善の姿を思い浮かべたのである。

三善は中学で演劇部に入っている。

2年生で初舞台、シラーの『ドン・カルロス』のエボリ公女の役で先輩たちに引っ張り出され、劇中ピアノでモーツァルト『ハ短調幻想曲K475』を弾く。その中学生活はというと。疎開から戻ったばかりの校庭でまだ名前もわからない同級生相手に相撲、十何人かに続けて勝ったという逸話、手製エレキ・ギターでハワイアン・バンド活動、家に出入りの進駐軍兵隊からダンスを仕込まれルンバを踊り、将校の娘の誕生パーティーでデビュー前の江利チエミのピアノ伴奏にコッペパンをもらったなどなど、賑やかな多芸多才少年ぶり。高校でも演劇部、高1の記念祭では学校に1ヶ月寝泊まり。一方、日響の楽器運びなどで音楽の現場にも親しんだ (p.153~154)。

進んだ東大仏文には歴代文芸の錚々たる顔ぶれが並ぶ。太宰治(中退)から大江健三郎、蓮實重彦、小林秀雄、澁澤龍彦、天沢退二郎、入澤康夫、吉田秀和、吉田喜重、高畑勲ら。このうち大江健三郎、入澤康夫とは、対談集『現代の芸術視座を求めて』で対談、高畑勲についてはアニメ TV『赤毛のアン』の主題歌を作曲している(1978)。顔を突っ込んだ演劇部(研究会)ではジャン・ジロドゥー戯曲の脇役を務めたり、大道具の糊を煮たりの裏方のほか、音楽を担当、浅利慶太の学生演劇にも大いに刺激された。一方、講義では中島健蔵の「十八世紀文芸思潮」や中村光夫の「フローベル論」を聞き、「イメージに、いろいろな菌を仕込み、培養していた」まさに青春真っ只中であった(『ぴあのふぉるて』p.158)

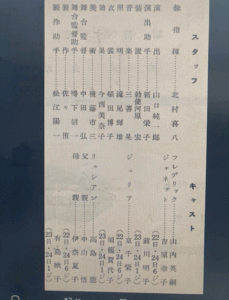

ちなみに三善は留学直前の1955年9月「劇団北の会」でフランスの戯曲作家ジャン・アヌイ『ロメオとジャネット』(一ツ橋講堂)上演の際、音楽を担当している。

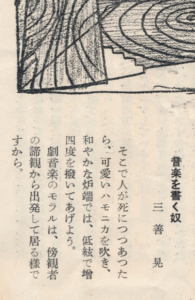

出演は吉原幸子、山内英嗣、前川明子のほか、勅使河原宏(装置)、山口純一郎(演出)らの名が並ぶ。なおこの時、三善はパンフレットに「音楽を書く奴」という短いコメントを書いており、同じページには勅使河原の初々しいコメントと舞台スケッチが載っている。

当時の演劇部の様子は、その後、詩人としてデビューする吉原幸子のエッセイに詳しい。

教室より頻繁に出入りした演劇部の部屋には、まさに“青春”が渦巻いていた。仲間内で惚れたりはれたり、悩んだりケンカしたり、みんながみんな、多かれ少なかれ、アヌイのような“患者”の要素を持っていた。――中略――そんな中で、バケツを灰皿に、欠け茶碗でトリスを回し飲みしながら議論を戦わせたり、芝居の稽古や大道具・小道具作りに夜を更す毎日だった。(『詩人 吉原幸子 愛について』p.26「私が詩を書き始めた頃」)

彼女はその後、劇団四季に入団、江間幸子の芸名でジャン・アヌイ『愛の絛件 オルフェとユリディス』の主役を務めるが、この時は武満徹が音楽を、浅利慶太が演出を手がけた。いずれ世に出る、あるいはすでに最前線で注目を浴びる気鋭の若者群像の青く尖った熱情の大渦。三善もそこに居たのである。

演劇のドラマトゥルギーが三善の中でどう培養されたか。

先述の『現代の芸術視座を求めて』で彼は演劇の鈴木忠志と対談しているが、演劇の素材は肉体か、言葉かの三善の問いに、鈴木が「あくまで言葉」と答えるのに、こう応じている。

それは詩人の営みと近いかもしれませんね。詩人は言葉が、「素」の状態でどのように人間のパトスと交じり合っていたかを洞察するわけでしょう。そうして、すくい取る。いわば“言葉の受難”を引き受けるわけですね。それによって、その言葉に差異化の働きを賭けるわけです。それが人間を問う一つの方法だろうと思うんです。

ここで「言葉の受難を引き受ける」とは。

鈴木によれば、演劇とは日常の言葉と身振りが背負う桎梏と歴史的な堆積の意味を問い直すこと、日常に飛び交う多様なレヴェルの言葉が、「自分の体をよぎっていく時」に乱反射するその感覚を生きる、言語によって引き裂かれている状態を生きる、それが演劇だ、という。ここで確認したいのは、日本語という私たちの日常言語が、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字と、他の言語とは比較にならないほどの多岐多様性を持っていること。鈴木の言う桎梏と堆積(時層地層)はそれで、そのどこに自分が居るかの問いは表現にとって必須であり、ひるがえって、パリの三善がどれほどの引き裂かれ状況であったかが知れよう。

いずれにせよ三善はここで、言葉が乱反射するその感覚から、たった一つの言葉をすくい取るのが詩人だ、とのイメージを結んでいる。であるなら音もそうで、鈴木が演劇をさらに「自分をも一種の関係の頂点を生きてゆく」と語れば、「関係の連続的な顕在化…」「移動していく重力として、諸関係をその頂点で生きてゆく」と応じつつ、以下の言葉につなげる。

音楽ではある楽音にぶつかるという事件(エヴェヌマン)そのものが、世界のコンテクストの中に入っていると思うんです。作曲とは結局、予見される世界のコンテクストの中に一つの事件の糸を織り込んでいく作業にすぎないと思っているんです。(p.159)

三善が好んで使う「コンテクスト」とは、いってみれば広大無辺の世界海に漂う音の素粒子(詩なら言の葉)をすくう、その声、響きの波頭の頂点を繋ぐのが作曲で、するうちそれがやがて何ものか、たとえば「決闘」のような「事件」へと編まれてゆく、それがコンテクストだ、とでも言おうか。海とは命の関係性の網目、常に揺れ動く諸関係そのもので、その頂点を生きてゆくイメージ。すなわち、無限の「母なる海」、日常も非日常も塵芥もすべて呑み込み乱反射する豊饒の波頭をサーフする(鈴木はそれを「疾走感」と言っている)、その行為と痕跡がコンテクストで、それが自分の作曲だということだろう。

ここで一気に、『トルスⅡ』と『決闘』を一つのドラマとして編んだ、そのVISION、コンテクストに行きたいが、もう一つ、「語り」についても確認しておく。

鈴木は折口信夫などが、「語り」とは言葉を喋って他人をある気分に感染させることだ、騙すことだ、だから騙りとは、詐欺をかたられたというのと同じだ、と言っているのを紹介し、本質的に語りには「言葉をしゃべることによって、ある人間の中に何かが起こっている。しゃべること自体がドラマだという感覚」があると述べている。あるいは、それが呪術的でもあり、憑依でもあるとの言は、三善の『狐のうた』での「語り」の自演ぶりに、明らかだろう。

演劇部にあって、自らも演じ、演者の生理を目の当たりに、大道具小道具作りに奮闘、言葉と身振りに音を置いていった学生時代。鈴木との対談はそれから40年近くの時を隔てるが、三善の音のドラマトゥルギーは確実にその青春の日々に培養されたと思える。

* * *

喋ること、語りそれ自体がドラマ、についてさらに。

よく知られた話だが、三善は小学校入学以前、病で長い間寝ており、その回復期の枕辺での母の読み聞かせが文章や言葉遣いの最初の小さな感覚の記憶、と述べている(『ぴあのふぉるて』p.155)。

「文章」は、私の中では、母がそれを口にすることで言葉が立ち現れてくる「速度」の感覚でもあった。現に読まれつつある言葉の速度が、イメージ展開の、一定の秩序(ムジュールmeseure)なのである。

例えば芥川龍之介の『蜘蛛の糸』で、「或日の事でございます」と、母が読み出すと、その速度は音楽のテンポ指定と同じ作用を私にもたらし、そのテンポ感の中で私のイメージは次の言葉の出現に合わせて「演奏」されるのだった。

その言葉と言葉の関係、さらに言葉の背後に潜む無限の言葉の範列的関係、連合性(この種の翻訳は骨が折れるのでママ)によって、「文章そのものの中と外に、不思議な光彩を湛え守り、宙に浮いていた。あれは、楽譜だった」。大事なのは、あれは楽譜だった、そのこと。

こういう感覚・感性が三善作品のドラマトゥルギーの源泉と思う。語彙の意味ではなく、構造の感受。日本語の読み聞かせ、語りが自ずから持つ文章構造を直覚する力。加えて、こうした語りの持つ呪術性、憑依性への感応。

芥川龍之介らの短編が古く『日本霊異記』(822)などに遡るものであり、「化かす」「化かされる」「騙す」「騙される」といった「かたり(騙り)」文化に根付くことを思えば、その文化の深大な時層地層を三善は幼少期に直観していたと思える。

長じて朔太郎を知るに及び、「今でも、白秋の官能を通してしか感得できないように思う。文章や詩語は肢体として観じられ、その限りでは谷崎精二訳のポーも“感覚の色“を持っていた。」と述べるように、彼にとっての詩語とは皮膚感覚に近いものであった。

詩句(言葉)、声、音。

それらは三善の中で分かち難く混然たるドラマ世界だった。あるいは、母なる海だった。ゆらゆらゆらめいている一緒くたの響きや光に、赤ん坊が世界を知ってゆくのは、それが名付けられ言葉によって弁別されてゆく過程でもある。それは、言分け(ことわけ)であり、身分け(み分け)だが、それ以前の揺らぎ世界は、まさに万象の海なのだ。

人間は「言」によって世界を分け、また逆に、そのことによって世界に分け込むのである。何かを「分かる」ということは、まさにそのなにかを「分け」「解き」「溶く」ことであり、「ことわり」とは「言」で「割られた」実態のことであろう。(『ぴあのふぉるて』p.141)

言の葉のよってきたるところを語る三善の言葉はうつくしい。三善はここに「聞き分け」(聴き分け)をあげていないが、それこそが作曲家の生理であり世界に他なるまい。

さて筆者は今のところ、留学前後から1962年という特殊な年(自殺願望軽井沢行き)を経て1964年『決闘』に至る時期を三善の青春期、と捉えている。初期作品からそこまで、ほぼ間断なく歌曲、詩劇、合唱が並ぶことは注目してよかろう。1972年『レクイエム』が激越な姿を現すまで、そしてそれ以降は声と器楽のドラマトゥルギーの完成とそのヴァリエーション、あるいは成熟と思え、さらに『遠い帆』(1999)を頂点としての晩年は、ゆるやかに初期世界へと還帰してゆくのである。

その青春だが。

先述の芥川『蜘蛛の糸』の読み聞かせについてのエッセイに、『河童』の話が出てくる。曰く、

『河童』の超人的恋愛家トックに関しては、トックのため息と“あすこにある玉子焼きは何と言っても、恋愛などよりも衛生的だからね”というアフォリーの釣り合い、整いの美だけが、私を打った。

筆者はここで立ち止まったのである。なぜか。

三善は留学時代の1956~57年冬、パリから100キロほどのロワイオーモンという森の中の16世紀の僧院でモノ・オペラの作曲に取りかかっている。このオペラは未完に終わったが、詳細は『遠い帆』のパンフレットに書かれているので紹介しておく。その後、『波のあわいに』対談の折でも耳にし、そのテーマが「胎児の自殺」であることに驚いたものの、深く考えることはなかった。まだ23歳の青年の創作に、なぜそのテーマが?の疑念がふとよぎったものの…。以下、三善の記述を簡略に。

「胎児の自殺」とは、「中学時代に読んだ芥川龍之介の『河童』が意識の下敷きにあったのだろうが、リブレット(台本)は自分で書き、室内オケとソプラノのためのシアター・ピースのようなものだった」。声楽ではそれまでに小さな歌曲集を書いただけだが、中学時代から演劇と関わっていたことが動機かもしれない、とも述べる。僧院滞在中には完成せず、デッサンを中断していた夏に、チューリッヒでシェーンベルク『モーゼとアロン』を観劇、そのオラトリオ・オペラの大胆な舞台の作り、「音楽の進行とともにアロンの幻覚の象徴としての巨大な虎を舞台中央に構築してゆくドラマ展開に圧倒された」。

肝心なのは、そのドラマ、すなわち旧約聖書をめぐる西欧精神の相剋がシェーンベルク自身の日常と地続きになっていることだ。オペラとは本来そのような「営み」だが、自分にそれは、無い。この自覚が彼をオペラから遠ざけ、以降、中断は続く。

が、帰国しての約40年に、彼は二つのことを意識する。一つは、音楽も母国語の所産であること。もう一つは舞台というものを、オペラ、演劇、舞踏、演奏といった型式から解放し、「人間の等身大の営みの意味付ける時空間として考え直したい」。

つまり、日本の日常に地続きの日本のオペラもあり得る、という話だ。『遠い帆』は、そのように長い年月を経て時熟、生まれた作品であり、初演の際、筆者もそう書いたが、オラトリオ・オペラと捉えられたのも自然なことであったと言える。

本作についてはいずれ触れることとし、「胎児の自殺」のテーマに戻る。

中学生の時に三善が読んだ芥川の『河童』(1927)は、当時の日本、あるいは社会を痛罵した晩年の代表作で、同年芥川は自死しており、ゆえ命日を「河童忌」と呼ぶようになった。

タイトルには「どうか Kappa と発音して下さい。」とのコメントがあり、古くから河童噺が日本人の生活に根付いており、地方によって様々だったからである。読み方へのこだわりが表れていよう。

あらすじは以下。

物語は、精神病患者第二十三号の話の聞き書きという設定。3年前のある日、穂高登山(上高地の河童橋を想起されたい)の途中、河童に出会い、追いかけているうちに河童の国に転げ落ちる。担架に乗せられ、医者の家に担ぎ込まれた彼は特別保護住民として住み、河童語を習いその文化に親しむことになるのだが、彼らの日常を伝える話の第4話に「胎児の自殺」がある。三善のテーマがそれであるから、そこを拾おう。バッグという人間の漁師もまたこの国に迷い込み、河童国随一の美人と結婚している。河童の国には親の都合による産児制限の代わりに胎児が出産時にその出生を選択できるという慣習があるので、バッグは「電話でもかけるやうに母親の生殖器に口をつけ、“お前はこの世界へ生れて来るかどうか、よく考へた上で返事をしろ”と大きな声で尋ねるのです」。すると胎児は小声で「僕は生れたくはありません。第一僕のお父さんの遺伝は精神病だけでも大へんです。その上僕は河童的存在を悪いと信じてゐますから。」と答える。「そこにゐ合せた産婆は忽ち細君の生殖器へ太い硝子の管を突きこみ、何か液体を注射しました。すると細君はほつとしたやうに太い息を洩らしました。同時に又今まで大きかつた腹は水素瓦斯を抜いた風船のやうにへたへたと縮んでしまひました」。

これが胎児の自殺の一部始終である。このような悪遺伝撲滅に河童国は健全な河童と不健全な河童の結婚を奨励する、とのことだ。

このあと第5話から第16話までが河童国でのあれこれで、憂鬱になった二十三号は人間世界へ戻るのだが、事業の失敗でめげた折に「あの国へ“帰りたい”」と思い、電車に乗ったところを巡査に捕まり精神病院に収容される、という第17話で終わる。

先述の超人的恋愛家トックは第5話にある。詩人、小説家、戯曲家、批評家、画家、音楽家、彫刻家、芸術上の素人等が集まる超人倶楽部の一員で、当り前の河童の生活を嘲り、親子夫婦兄弟などの家族制度を軽蔑する芸術至上主義者。芸術は何ものにも支配されない、と主張するこの超詩人、ある夜、窓辺に団欒する家族を見て、「ああ云ふ家庭の様子を見ると、やはり羨しさを感じるんだよ。」と呟く。そうして三善いうところの「アフォリーと整いの美」たる「あすこにある玉子焼は何と言つても、恋愛などよりも衛生的だからね。」で締めるのである。

だが、その後トックはゲーテの『ミニヨンの歌』の剽窃を遺し、自宅でピストル自殺する。そこから宗教、神についての考察、さらにトックの幽霊話となって、二十三号は人間界に戻るのである。

三善は他にも芥川の『或る痴呆の一生』や『侏儒の言葉』など読んでいるから、芥川の東西にまたがる宗教・芸術・思想・学識の膨大は知っていたろう。彼の芥川理解があくまで文章法にとどまったとは思えない。この『河童』には資本主義批判(解雇した職工をガスで安楽死させ食用にする)や、哲学者マッグの「阿呆はいつも自分以外のものを阿呆と考へている。」、「若し理性に終始するとすれば、我々は当然我々自身の存在を否定しなければならぬ。理性を神にしたヴオルテエルの幸福に一生を了つたのは即ち人間の河童よりも進化してゐないことを示すものである。我々は人間より不幸である。人間は河童ほど進化してゐない。」といった警句も並び、芥川の辛辣な眼光があちこち光っているのだが、三善少年がそれに無反応で修辞学に終始したとは考えにくい。本作冒頭に置かれた「胎児の自殺」を自分の最初のオペラのテーマにしたのだから。

だが何より注目したいのは、留学のまだ習作期にあってすでにオペラを書こうとしたことで、これは山田耕作がドイツから帰国後、「まず、オペラだ!」と『堕ちたる天女』を書いたのに似る。さらに言えば、『遠い帆』は、もともと山田が生前、哲学者阿部次郎にあて支倉常長を主人公としたオペラ構想を記した手紙を送っていたことから、仙台市によるオペラ制作となった経緯があることも付け加えておこう。三善は山田を非常に尊敬していたが、それは日本語という言語にこそ自身の創作の心血を注いだ作曲家だったからに他ならない。三善もまた、日本語と真っ向から対峙する作曲家であったことの証左と思う。

にしても、なぜ、胎児の自殺か。

この未完の作品をここまで追う気になったのは、この時のリブレットを1964年(『決闘』の年だ)、寺山修司に見せていることに気づいたからだ。寺山修司の『田園に死す』のスコアにそれが明記されている。この時、三善はこの創作の行き詰まりを寺山に打ち明け台本の助言を求め、寺山はそれを受け取り引き受けた、とある。その翌年、寺山は三善に歌集『田園に死す』を渡した。「多分寺山さんは、この中からリブレのヒントを見出すよう、私に告げているのだろう。――中略――このたびの作品は、もちろんそのモノオペラではない。寺山さんの歌集がそれに無縁だったわけではなく、この歌集を含めて私のオペラは、かけないでいるあまりに長い時間に見合う重荷を背負ってしまっているだけだ」。三善がそれを混声合唱と2台のピアノのための作品にしたのは、遅れて20年後の1984年であった。

それからさらに15年のち、『遠い帆』が姿を現し、三善がこの未完オペラに言及するのを見るなら、あの時の胎児は自殺することなくそのまま母なる海に揺られて眠り続け、長い産道を抜けようやく波間から光へ、『遠い帆』の「月の浦は良い港 慈しみ深い母の港」に子らのうたう数え歌となって浮かび出たのだ、とさえ思える。いや、そんな安易な妄想ではなく、創造行為というものの、気の遠くなるような刻苦に、粛然と身を固くするのである。

『河童』は、芸術至上主義の詩人のピストル自殺、その詩人の死霊がやはり自殺した詩人たちを友人として讃えるシーンや、自殺動機を才能の限界とする周囲の眼なども描かれるが、芥川自身の自殺も含め、「自死」というものがある種の通奏低音のように響いていると思える。裏返せば、生まれてきたことそれ自体への罪悪感、あるいは自虐の意志とでも言えば良いか。

寺山の『田園に死す』から三善が選んだ歌は以下。

呼ぶたびにひろがる雲をおそれゐき人生以前の日の屋根裏に 《子守唄・捨子海峡》

いまだ首吊らざりし縄たばねられ背後の壁に古びつつあり 《恐山・悪霊とその他の観察》

縊られて村を出てゆくものが見ゆ鶏の血いろにスカーフを巻き 《犬神・法医学》

挽肉器にずたずた挽きし花カンナの赤のしたたる わが誕生日 《山姥・発狂詩集》

かくれんぼの鬼とかれざるまま老いて誰を探しにくる村祭 《子守唄・捨子海峡》

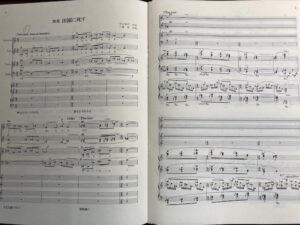

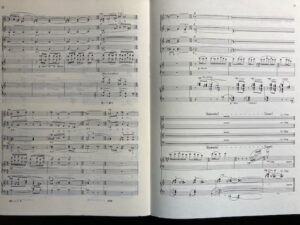

筆者は2019年、この合唱曲の実演に衝撃を受けた。ひとつながりに歌われるこの作品のドラマトゥルギーは、冒頭 [Très lent, doux lointain] pp「呼ぶたびに」と、終景 [de lointain] ppp「かくれんぼ」とが、遠く仄かな透明な声の帯となって照応する設計。前半2首でのピアノの和音の響き、鐘を思わせる同音連打にのっての朗唱は、第3首[Pressè – retenu.]mf「くくられて」さらにfffでの「くくられて」の繰り返しで激昂する。2台ピアノによる殴打、クラスターが飛び散り、第4首「挽肉器に」がfffで叫ばれたのち「誕生日」へと言葉は消え入り、うなだれるピアノの下降アルペッジョの雫から「かくれんぼ」がそっと聴こえてくる。

三善はこれを、未完のモノ・オペラではないと言っているが、「子守唄」と「捨子海峡」に挟まれたこの音景に、やはり筆者は「生まれること 生まれないこと」「生まれたこと 生まれなかったこと」の無限の振り子にうずくまる胎児を見る気がするのだ。

洋の東西にかかわらず、巨大化・増殖する自我はいずれ自身を喰いちぎり、抹殺へと傾く。世界の裂け目に、常に死の淵に立ちつつ歌う歌。モーツァルトにしろシューベルトにしろ、寺山にしろ三善にしろ、彼らはそういう断崖の業を背負う、あるいは引き受けた人々であったろう。

いや、誰にとっても少なからず、青春とはそういうものではなかろうか。

寺山とは、台本を手渡した時に会っただけの「ゆきずりに近いうたかた」だが、そこには人の真実があった、と三善は回想している。

三善はリブレットを遺さなかった。手渡されて20年後の合唱作『田園に死す』で、彼は賽の河原に小さな石を一つ、積むことができたのだろう。

『寺山修司全詩歌句』より、第三歌集『田園に死す』扉下に記載の文章を添えておく。(p.623)

一九六四年

これはこの世のことならず、死出の山路のすそ野なる、さいの河原の物語、十にもならぬ幼な児が、さいの河原に集まりて、峰の嵐の音すれば、父かと思ひよぢのぼり、谷の流れをきくときは、母かと思ひはせ下り、手足は血潮に染みながら、川原の石をとり集め、これにて回向の塔をつむ、一つつんでは父のため、二つつんでは母のため、兄弟わが身と回向して、昼はひとりで遊べども、日も入りあひのその頃に、地獄の鬼があらはれて、つみたる塔をおしくづす

わが一家族の歴史『恐山和讃』

* * *

2年間のパリ留学を終えた三善は東大に復学、年間2、3曲を発表し1962年を迎える。この年彼は「アトがない」と8曲の多作を見せ、軽井沢に迎えに来た妹(結婚が決まっていた)を思い、『嫁ぐ娘に』(高田敏子詩)に音を置きながら涙するのである。

詩人トックの自殺にしろ、芥川のそれにしろ、芸術を性(さが)とする人々には、生まれながらに「希死願望」がある、あるいは強いと筆者は思う。

それは「厭世」よりもっと深く本質的なもので、抗いようがない。ただ筆者は、この62年、つまり30歳を迎える前に三善がそのような区切りをつけようとしたについて、それは多摩川の川べりでの機銃掃射で死んだ友や、疎開で妹にりんごを隠した自分という諸事項の語りから導き出される「生きてしまった自分」への決着などでは全くなく、魂の別のレヴェルの話で、抗いようのないものだったのだ、と考える。

留学前後、とりわけ朔太郎による『トルスⅡ』(1961)から『決闘』(1964)までを幻のオペラ「胎児の死」の延長線上に置き、かつ、『決闘』を62年の危機からの脱出、すなわち青春そのものにいったん幕を下ろす、あるいは葬る作業であった、とするのは、今の筆者には自然に思える。

青春の通奏低音たる「希死」から(人生の、というのが適切だろうがひとまず)、彼は身を起こす。

空と地とに緑はうまる、

緑をふみてわが行くところ、

靴は光る魚ともなり、

よろこび樹蔭におよぎ、

手に輕き薄刃はさげられたり。

『決闘』

再度、『トルスⅡ』『決闘』の2作のVISIONに戻ろう。

(2025/7/15)

参考資料)

◆書籍

『詩人 吉原幸子 愛について』 平凡社 2023

『ぴあのふぉるて』 三善晃 毎日新聞社 1993

『遠方より無へ』三善晃 白水社 1979

『現代の芸術視座を求めて』三善晃対談集 対話十二章 音楽之友社 1989

『河童』 芥川龍之介 集英社文庫 1992

『寺山修司全詩歌句』思潮社 1986

『オペラ支倉常長『遠い帆』上演プログラム』オペラ支倉常長『遠い帆』制作事務局 仙台市市民文化事業団 1999

◆楽譜

『田園に死す』 三善晃 寺山修司詩 全音楽譜出版社 1987

『決闘 ソプラノと管弦楽のための』 音楽之友社 1967

◆ CD

『三善晃の音楽』Camerata CMCD-99036-8 2008

◆ Youtube

三善 晃:ソプラノと管弦楽のための「決闘」天羽 明恵, 沼尻 竜典 2004