小人閑居為不善日記|魔法が使えなくなっても――《アン・シャーリー》と《赤毛のアン》|noirse

魔法が使えなくなっても――《アン・シャーリー》と《赤毛のアン》

Even If I Can No Longer Use Magic

Text by noirse : Guest

《赤毛のアン》、《美少女戦士セーラームーン》、《火垂るの墓》、《平成狸合戦ぽんぽこ》、

《かぐや姫の物語》、《ホルスの大冒険》の内容について触れています

1

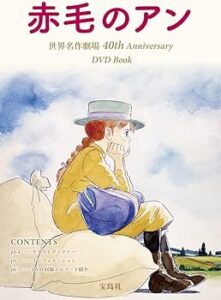

4月から《アン・シャーリー》というアニメが始まっている。原作はおなじみ《赤毛のアン》で、日本では《赤毛のアン》(1979)に続く――前日譚《こんにちは アン〜Before Green Gables》(2009)を別とすれば――二度目のアニメ化となる。前回の監督は巨匠・高畑勲で、それとの差別化を図ったのか、高畑版とは違い続編の《アンの青春》や《アンの愛情》も取り扱うらしい。

4月から《アン・シャーリー》というアニメが始まっている。原作はおなじみ《赤毛のアン》で、日本では《赤毛のアン》(1979)に続く――前日譚《こんにちは アン〜Before Green Gables》(2009)を別とすれば――二度目のアニメ化となる。前回の監督は巨匠・高畑勲で、それとの差別化を図ったのか、高畑版とは違い続編の《アンの青春》や《アンの愛情》も取り扱うらしい。

原作は言わずとしれた児童文学の名作で、とりわけ日本では根強い人気があり、そのせいか《アン・シャーリー》の一話目放送後は多くのファンから批判の声が上がった。けれどもその大半は、原作の忠実な映像化ではないという細かい指摘ばかりだった。

《赤毛のアン》は古典だ。土曜の夕方にNHKで古典原作のアニメを放送するというのは、子供や少年少女たちにこそ見てもらいたいと考えているはずだ。この場合重要なのは、娯楽やコンテンツが溢れている中で古典に触れてもらい、これをきっかけに原作や旧アニメ版にも接してもらえれば言うことはない、そんなところではないだろうか。流行のアニメやゲームではなくいかに《赤毛のアン》に食いついてもらえるかが大事なのであって、それを前にすれば、古参勢の細かい注文は些末に過ぎない。

もうひとつ目についた批判は、《赤毛のアン》はポリティカルコレクトネスの観点からアニメ化にそぐわないというものだ。たとえば差別問題で、フランスからイギリスへと宗主国が変わったカナダは、フランス人差別の問題を抱えている。作者のモンゴメリもイギリス人を祖先に持つためか、《赤毛のアン》にはフランス人差別が散見される。

ゆえにアニメ化にはふさわしくないということなのだが、けれどもそれが古典に触れるということではないだろうか。作品は当時の社会から切り離せないし、その時代の常識や偏見からも逃れることはできない。欠点を抱えながらも未だに読まれているだけの価値があるから古典なのだろうし、むしろその短所に触れることで間違った過去を学び直す機会にもなる。「キャンセル」すれば問題が解決されるというものではない。

実際に本国カナダでも原作で隠蔽されていた差別問題、LGBTテーマ、いじめなどを取り込んだドラマ《アンという名の少女》(2020-22)が制作されていて、強い支持を得ている。それほど《赤毛のアン》は今でも通用する強度があるということだ。たとえば旧弊な村社会を撹乱し、女性同士のネットワークを確立していくアンについて、主にフェミニズム批評の観点からも評価されている。

しかし一方で、同じフェミニズム批評から疑問視される点もある。英文学者の赤松佳子は《英米児童文学ガイド》で、「フェミニスト批評家たちはこの作品を、女のユートピアが描かれていると評しているが、なかには、最終章のアンの決断は自立した女性の採るべき道ではないという者もいる」と述べる。アンは女性の地位向上を高めることのできるポテンシャルを持ちながら、最終的には家の中に収まっていくからだ。だがその問題に立ち入る前に、まずは別の観点から、《赤毛のアン》を2025年の今でも支持し得る理由を確認しておこう。

2

19世紀、カナダのプリンスエドワード島。アヴォンリーのグリーンゲイブルズという家に、マシュウとマリラの兄妹が住んでいる。二人は互いに独身で、農業で生計を立てているが、もう初老と言っていい年齢で、他に頼れる家族や親戚はいない。身体にも衰えが出始め、仕事の手伝いのために孤児院から男の養子を迎えることにする。しかし手違いにより、やってきたのは風変わりで騒々しい11歳の少女・アンだった。マシュウは極端な人見知りだがめずらしく少女を気に入り、グリーンゲイブルズにいさせてやってもいいのではないかと言う。何ごとにも厳しいマリラはアンを送り返そうとするが、まだ子供にもかかわらず苦労ばかりだった生い立ちを知る。

アンは幼児のうちに両親を病気で亡くし、他に身内もおらず、引き取り先でも便利に使われ、最後には孤児院に送られた。このような過酷な環境を耐え抜くことができたのは、ひとえに彼女の想像力にあった。アンには空想癖があり、すぐに自分の世界に入り込む子供だった。それが周囲には突飛に映ったり、礼儀を欠くと受け取られてしまうことも少なくなかったが、けれどもその想像力は彼女の鎧でもあった。マリラはアンを引き取ることを決意する。

《赤毛のアン》は好き嫌いの分かれる作品だが、その理由はアンのエキセントリックなキャラクターに依るところが大きい。時や場所をわきまえず奔放に振る舞い、絶えずおしゃべりを続けるアンに辟易して、途中で読むのをやめたという話はよく聞く。高畑の右腕として長くコンビを組み、《赤毛のアン》の制作に関わっていた宮崎駿も、「アンはきらいだ」という一言を残して、序盤で現場を去ってしまった。

たしかにアンはよくしゃべる。けれどもわたしは――原作からではなく高畑版のアニメから入ったのだが――最初に見たときから、まったく気にならなかった。わたし自身コミュニケーションや集団行動が苦手で、一方で空想癖があり、いつもフィクションに逃げ場を求めていたからだ。アンが如何にやかましくとも、それが孤独の裏返しであることは手に取るようにわかった。清水邦夫の作品の名を借りて言えば、それは「真情あふるる軽薄さ」だった。

このようなアンの想像力に強く共感した読者は多かった。ところがその中にあっても、途中からつまらなくなったという声も耳にする。アンが想像を働かせる場面が次第に少なくなっていくからだ。アンは失敗を繰り返しながらも少しずつ共同体へ溶け込んでいく。そうすると想像力という鎧を着込む必要もなくなっていく。

けれども、それも《赤毛のアン》の読みどころでもある。年を経るごとに趣味に打ち込む余力がなくなっていくという話はよく聞くが、《赤毛のアン》は虚構の価値を謳い上げると同時に、その世界が去っていくことの寂しさをも語っていくのだ。

アンは優秀な成績を収め、女性としては当時のカナダでは希少な大学進学のチャンスを得る。けれども、目を悪くしたマリラがグリーンゲイブルズを手放し、何処かに部屋を借りて住むと聞き、アンはアヴォンリーに留まる決心をする。

このような、成功への道を掴みながら家に戻る道を選ぶというラストこそフェミニズム批評家から批判される点で、これをヤングケアラーの肯定だと見做す向きもある。けれどもモンゴメリも、自己犠牲の精神を称えたかったわけではあるまい。そうではなく、夢を諦めなくてはいけない状況に直面したとしても、それをネガティブに捉えるのではなく、肯定することができるはずだという点にこそ、モンゴメリの賭け金がある。進学を諦めることに反対するマリラに、アンがその決断を曲がり角に例える有名な一節がある。

あたしがクイーンを出てくるときには、自分の未来はまっすぐにのびた道のように思えたのよ。いつもさきまで、ずっと見とおせる気がしたの。ところがいま曲り角にきたのよ。曲り角をまがったさきになにがあるのかは、わからないの。でも、きっといちばんよいものにちがいないと思うの。それにはまた、それのすてきによいところがあると思うわ。

(『赤毛のアン』村岡花子訳)

世界は不条理だ。才能や努力が報われないことも往々にある。アンはマリラとのこれからの生活を嬉しそうに語るが、心の奥では諦めきれない気持ちも抱えているだろう。けれども不遇な子供時代に培った想像力が、曲がり角の先に想像もつかない何かがあるのだと、彼女に信じさせてくれる。優等生に変貌したアンには子供のころの想像力はだいぶ失われているが、それでもわずかに残っているその力は、まだアンに生きる希望を与えるのだ。

想像力は周囲にも感染していく。ヤングケアラーという観点に立てば、アンはマシュウやマリラの面倒を看るために引き取られた犠牲者ということになる。けれどもマシュウは、「わしらがあの子の役に立てるかもしれない」と述べている。

マシュウもマリラもアンのような想像力は持ち合わせていない。さらにマシュウはコミュニケーションが不得意で、とりわけ女性を苦手としている、今だったらコミュ障だとかチー牛だとか、一歩間違えればミソジニーやインセルへと陥りかねない人物だ。そんなマシュウが、本来ならばもっとも避けたいであろうアンのような少女を引き取ることに意欲を見せたのは、彼女の役に立てるかもしれないと想像する力だったと言えないだろうか。

一方、マリラは自分にも他人にも厳格な人物で、嫌われているというほどではないが、唯一の友人を除けばアヴォンリーで孤立している。アンにも厳しく接し、ことある度にその想像力に苦言を呈してきた。けれども時を経るごとに態度が軟化し、アンが将来この家からいなくなるだろうことを「想像」して涙ぐむ姿を見せる。マリラやマシュウもアンの想像力に感染し心をほぐしていく、《赤毛のアン》とはそういう作品なのである。

デジタルネイティブ世代にとっては、SNSやA.I.などによりあらゆる未来が先回りして予想できるし、ポピュリズム政治家やテックオリガルヒの気分ひとつで左右する政治情勢、ウクライナやパレスチナなどでの戦争、気候変動、先行きの暗い日本の経済状況など、動かしがたい現実により、未来に明るい希望がもてないことも多いだろう。そうした現実に対し、《赤毛のアン》のような想像力を巡る物語は、2025年にあっても示唆を与えてくれるだろう。

3

けれどもこれには反証も考えられる。カナダではプロテスタントが多数派で、マリラも長老派教会に通う敬虔なキリスト教信者だが、アンは信仰心が希薄だったため、マリラは彼女を教会に通わせることにする。始めは反応の薄かったアンも、アヴォンリーに新しく着任した牧師の妻、アラン夫人に憧れ、次第に興味を持つようになっていく。アラン夫人のモデルは、実際に長老派教会の牧師の妻でもあったモンゴメリ自身だと言われている。

最後の場面を振り返ってみたい。曲がり角のエピソードのあと、アンは「神は天にいまし、すべて世はこともなし」というブラウニングの有名な詩を口ずさみ、物語は終わる。数々の苦難を受け入れてきたアンの、16歳の少女としては達観した姿が心を打つ、ファンにも人気のエピローグだ。けれどもこの場面も詩の中にある通りで、苦難が訪れようとも神を疑ってはいけないという、ヨブ記以来の伝統の、キリスト教からすれば都合のいい着地だとも言えるのだ。

高畑勲も《映画を作りながら考えたこと 1955〜1991》で、「ありもしないことに思いを巡らせるのは神様に悪い」というマリラの言葉を取り上げ、これは「非常にピューリタン的」な考えであり、「ないものをあるもののように思ったりするというのは良くないことだと思ってる人たち」が、想像力が「なくなったっていうことを全面的に『成長』という風にとらえ」ていると述懐しており、最後のブラウニングの詩についても、「神様の大きな意志と愛を受け入れ」たものと見ている。《赤毛のアン》は、想像力豊かで才覚があり将来が約束されていたはずの少女を、キリスト教好みの旧弊な社会に従順な女性に変えてしまう物語とも言えるのだ。

だが、前述したように《赤毛のアン》にはフェミニズム的な要素があるのも間違いないため、一貫性がなく、ちぐはぐに分裂していることになる。これについて児童文学研究者・菱田信彦は著書《快読『赤毛のアン』》で、「このエピソードがもつ本当の意味は」、「アンが相続によってグリーン・ゲイブルズを獲得し、外で働いて給料を得ることによって『家長』として家を守るという、大学への進学よりさらにラディカルなもの」で、「《赤毛のアン》の結末は、フェミニズム文学批評の研究者すら幻惑し、迷わせる」が、「しかしそれこそがモンゴメリーの意図だったといえ」ると説明する。

モンゴメリーは、作品の冒頭で、「女の子は農作業に役に立たない」というマリラの発言によって、この時代の典型的なジェンダー観念を提示しています。それはジェンダーの問題がこの作品の主要なテーマのひとつであるという表明です。しかしモンゴメリーはその問題にとり組むにあたって、けっして正面からジェンダー観念を批判しません。彼女はむしろ、アンがアジェンダの規範に順応しようとひたすら苦闘するさまを描き、そうしながら彼女の立ち位置を規範から少しずつずらしていくことによって、ジェンダー規範そのものが足場を失って崩れ落ちるところを示すという戦略をとっています。

菱田の分析は、《赤毛のアン》という作品の複雑さの要因を言い当てている。けれどもひとつだけ首肯しにくい部分があるとすれば、こうした仕掛けがモンゴメリの意図だったという点だ。エッセイストの木村民子は《少女小説をジェンダーから読み返す》で、菱田の分析に一定の理解を示しながらも、「アンの矛盾した性格や、物語のその場その場で相反するジェンダーについての意識は、実はモンゴメリの抱える混沌、あるいは二面性そのものだったのではないか」と指摘する。

モンゴメリの抱える混沌とは何だろうか。《いま宗教に向きあう3 世俗化後のグローバル宗教事情〈世界編Ⅰ〉》に寄せられた、宗教児童文学研究者・大澤千恵子によるユニークな分析がある。大澤は「特徴的な赤毛からケルトの血を引くことが明らかなアン・シャーリーには、何度も魔女的な特性がはっきりと言及されてい」て、「長老派教会の理想的共同体であるアヴォンリー村の均衡を乱す異質な存在」だったと述べる。大澤は、アンは魔女だと言うのだ。

ここで言う魔女とはペイガニズム、つまりキリスト教が弾圧してきた古代宗教や伝統宗教のことだ。魔女信仰は現在見直されていて、実際欧米の「魔女」人口は増加しているとも言われている。とはいえアンを「魔女」とするには根拠が薄く、やや決め手にかけるのだが、心理学者・小倉千加子の《「赤毛のアン」の秘密》と並べると、魔女説もそう飛躍してはいないことがわかる。小倉はモンゴメリの神秘体験を重視する。

モンゴメリの日記には、彼女が神秘体験に触れたことが綴られている。また小倉は参照していないが、モンゴメリは後年、自称ネイティブアメリカンで環境保護活動家のグレイ・オウル――グレイ・オウルは死後にプリテンディアン、つまりネイティブアメリカンを装ったイギリス白人だったことが分かっており、その数奇な一生はリチャード・アッテンボローにより《グレイ・オウル》(1999)として映画化されている――に出会い、オジブワ族の宗教観に共感し、グレイ・オウルの講演中に自らもオジブワ族由縁の神秘体験に遭遇したと述べている。

小倉は、「モンゴメリは、敬虔な(長老派)プレスビテリアン信者である祖父母によって育てられたが、彼女の神秘体験は宗教的な儀式と結びついて生じたことは一度もなかった」一方で、「それ」は「森や荒野や星空といった自然との合一体験として出現し」、「神秘状態の真っ只中にあって、彼女は神の存在を確信していたが、その場合の神が祖母の信じている神とは似ても似つかぬもの」だったろうと述べる。しかしモンゴメリは、神秘家詩人の道を進むことは才能の上でも社会的地位からしてもできなかった。ゆえに、「『赤毛のアン』の出版が決まることで、職業作家となることを――神秘家詩人になって売れない詩を書き続けるぐらいなら――自ら安んじて引き受け」、「自分の潜在意識の中にある、〈永遠〉につながるものを、こうやって封じ込めていった」と言うのだ。

彼女の保守主義とレスペクタビリティは、超越的手段として神秘主義を必要とした。それは文学上の創造のためにではなく、人生に新しい意味を付加するためではなく、自分が人類一般の中に還元されることを拒否するために必要とされた。茫漠たる形をとる社会一般や人類一般と向きあうのではなく、空虚から目をそらすために必要とされたのである。

モンゴメリの一生は幸福ではなかった。愛するプリンスエドワード島の家を相続することは叶わず、ベストセラーとなった《赤毛のアン》も悪辣な編集者の妨害により正当な利益を手にできず裁判沙汰となり、牧師の妻として教会や地元のために尽くすも夫は神経衰弱を病み看病に忙殺され、降り積もるストレスを創作でほぐそうとしたが読者が求めたのはモンゴメリが書きたくなかった題材、すなわちアンの続編だった。憔悴したモンゴメリは67歳で病死するが、モンゴメリ相続人協会の会長も務めるモンゴメリの孫娘は、彼女の死を鬱病による薬物自殺と主張している。

小倉によれば、モンゴメリは神秘を求めながら、実際には教会や社会の中から抜け出すことができなかったため、彼女なりの独自の神秘的保守主義とでもいうような価値観を形成し、それに依りかかることで自己を留めていたと言う。彼女の神秘は、牧師の妻という「空虚から目をそらすために必要とされた」。「神は天にいまし、すべて世はこともなし」という詩も、モンゴメリ自身が自らに言い聞かせていたように思えてならない。

このように《赤毛のアン》の混乱は、家族主義やキリスト教に回収されることに対して必死の抵抗を試みる、自己崩壊寸前の精神の働きによるもので、そうした切迫感が背景にあることにより、この作品は他の小説とは一線を画する迫力を得たのではないだろうか。

4

最後に、高畑勲のフィルモグラフィにおいて、《赤毛のアン》という作品がどのように位置付けられるか確認しておきたい。高畑には《アルプスの少女ハイジ》(1974)、《じゃりン子チエ》(1981)など、厳しい状況下においてもめげずに明るく生き抜こうとする少女を主人公にした作品が目立つ。《赤毛のアン》もそうだ。

最後に、高畑勲のフィルモグラフィにおいて、《赤毛のアン》という作品がどのように位置付けられるか確認しておきたい。高畑には《アルプスの少女ハイジ》(1974)、《じゃりン子チエ》(1981)など、厳しい状況下においてもめげずに明るく生き抜こうとする少女を主人公にした作品が目立つ。《赤毛のアン》もそうだ。

一方で苛烈なリアリストでもある高畑はこうした主題をネガティブにも展開させていて、《火垂るの墓》(1988)や《かぐや姫の物語》(2013)がそうした傾向を明らかにしている。けれども女性の生を冷徹に描くことが悲劇にしか結びつけられないのが高畑の限界であるという意見も目にする。

どういうことか。高畑は何を描くにおいても社会を併置することを忘れないが、そのとき高畑は必ず社会の側に立つ。それがよくわかるのが《火垂るの墓》で、清太と節子の兄妹が無惨な結末を遂げるのは戦争や無理解な大人のせいだけではなく、そうした逼迫した状況にあっても現実を直視できなかった清太にも要因があると高畑は説く。個を貫くのは大事なことだが、どこかで社会と折り合いをつけなくてはならない。それが高畑のリアリズムなのだ。

これは《平成狸合戦ぽんぽこ》(1994)で、人間に戦いを挑むタヌキたちがあるいは死に、あるいは狂気に蝕まれる中で、人間社会に溶け込むことを選んだタヌキが生き残るという結末からも明白だ。また個人と社会とを併置させた際に、必ず個人の側に立とうとする宮崎駿と対照を為すこともわかるだろう。

積極的に女性を描こうとするも、結局彼女たちの可能性をつぶしてしまう保守性が、半端に映るのもしかたない。けれどもそこに、「アンは魔女である」というテーゼを重ねてみたらどうだろうか。

高畑は二度、魔女と呼べる少女を描いている。ひとつは《かぐや姫の物語》で、もうひとつは《太陽の王子 ホルスの大冒険》(1968)のヒルダだ。かぐや姫もヒルダも人間離れした力をもつが孤独に耐えきれず、かぐや姫は月――という名の管理社会――に連れ戻され、ヒルダも人間社会に帰っていく。つまり《ホルスの大冒険》も《かぐや姫の物語》もそして《赤毛のアン》も、魔女が社会に戦いを挑むが敗れ去り、社会に回収されていくというように見ることができる。

宗教学者の石井研士は著書《魔法少女はなぜ変身するのか》で、「『セーラームーン』における変身は、成熟への願望でも拒否でもなく、ただひたすら日常に戻ることを希求している」と述べる。アニメ《美少女戦士セーラームーン》(1992-93)の最終回は、世界を守るために死闘を繰り広げた主人公たちが全滅し、最後の願いとして元の世界に転生するという衝撃的なものだった。つまり社会の安定のため犠牲になるというもので、こうした光景は魔女裁判などでも見られた、魔女の過酷な運命でもあった。そして高畑作品の「魔女」もまた、社会と戦うが敗北し、共同体に吸収されていくというものなのだ。

こうしてみても高畑の社会の側に立つ姿勢に変わりはないが、魔女というフェーズを通すことで、そこには「いつかは勝利できるかもしれない魔女の戦い」という要素が浮かび上がっていく。たとえば細田守は高畑からの影響を公言し、《赤毛のアン》こそ最高傑作だと答えている。細田の《時をかける少女》(2006)や《おおかみこどもの雨と雪》(2012)、《竜とそばかすの姫》(2021)にはアンの、そして「魔女」の系譜が見られないだろうか。

先日発表された細田の次回作《果てしなきスカーレット》のタイトルやキービジュアルからは、主人公が赤毛であることが推察できる。細田はきっと――ストーリー上はまったく関係なさそうだが、それでも――アンを念頭においてこの作品に取り組んでいることだろう。「魔女」は何度も敗れてきたが、今度こそは勝てるかもしれない。《赤毛のアン》はいまだこのようなポテンシャルを秘めた作品であり、《アン・シャーリー》が放送される意義も、もちろんあると言えるだろう。

先日発表された細田の次回作《果てしなきスカーレット》のタイトルやキービジュアルからは、主人公が赤毛であることが推察できる。細田はきっと――ストーリー上はまったく関係なさそうだが、それでも――アンを念頭においてこの作品に取り組んでいることだろう。「魔女」は何度も敗れてきたが、今度こそは勝てるかもしれない。《赤毛のアン》はいまだこのようなポテンシャルを秘めた作品であり、《アン・シャーリー》が放送される意義も、もちろんあると言えるだろう。

(2025/5/15)

——————–

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中