小人閑居為不善日記 |イーストウッドの新しい旅立ち――《陪審員2番》|noirse

イーストウッドの新しい旅立ち――《陪審員2番》

Clint Eastwood`s Second Life

Text by noirse : Guest

※《陪審員2番》、《真夜中のサバナ》の内容に触れています

1

殺された男が復活し、チートめいた強さで復讐を遂げる。家族を失った男が、放浪するうちに世間から疎外された男女と疑似家族を形成していく。裕福だが孤独な中年男の家に十代の女の子が押しかけて、一緒に暮らすようになる。

男に都合のいい、「単純」なストーリー。異世界転生もののマンガや深夜アニメのように聞こえるかもしれないが、どれもクリント・イーストウッドの作品――それぞれ《荒野のストレンジャー》(1973)、《アウトロー》(1976)、《愛のそよ風》(1973)――だ。これらはどれも1970年代の作品で、時代のせいもあるのかもしれないが、2021年の監督作《クライ・マッチョ》でも力ずくで問題を解決したり若い女性に誘惑される役を演じており、基本的には変わっていない。ちなみにイーストウッドは今年の5月で95歳を迎える。

そんなイーストウッドの最新作にして、これを最後に引退するのではないかと囁かれている《陪審員2番》(2024)が、U-NEXT独占配信というかたちで公開された。舞台は現代、ジョージア州サバンナ。ケンドルという女性が橋の下から遺体で発見され、その前夜に彼女とバーで口論していた恋人のジェームズが逮捕される。ジャーナリストのジャスティンはその裁判の陪審員として召喚されるが、誰もがジェームズを疑う中、ジャスティンだけは彼の無実を確信していた。

そんなイーストウッドの最新作にして、これを最後に引退するのではないかと囁かれている《陪審員2番》(2024)が、U-NEXT独占配信というかたちで公開された。舞台は現代、ジョージア州サバンナ。ケンドルという女性が橋の下から遺体で発見され、その前夜に彼女とバーで口論していた恋人のジェームズが逮捕される。ジャーナリストのジャスティンはその裁判の陪審員として召喚されるが、誰もがジェームズを疑う中、ジャスティンだけは彼の無実を確信していた。

事件の前夜、アルコール依存症のジャスティンは、リハビリ中に隠れて酒を飲んだ帰り、車でなにかにぶつかった。鹿でもはねたのだろうと思い、よくたしかめもせずにそのまま帰宅したが、状況から鑑みてそのときはねたのはケンドルだったのだ。正直に告白すれば投獄されるのは間違いない。妻は子供をみごもったばかりだ。ジャスティンは自白に踏み切ることができないまま、ジェームズを擁護しようとするが――。

けして派手ではないが、複雑な問題を円熟した語り口で掘り下げていて、冒頭に挙げたような「単純」な作品とは趣が異なる。もちろんイーストウッドも「単純」な映画ばかり撮ってきたわけではなく、よってその作品をどのように分析するかについても様々な観点から検討されてきた。たとえばある時期までは《荒野のストレンジャー》や、そのセルフリメイクとも呼べる《ペイルライダー》(1985)をもとに、死と暴力、亡霊や聖痕、キリストの復活という観点から論じたものが目立った。ではあらためてそのフィルモグラフィから照らした場合、《陪審員2番》はどのように受け取ることができるだろうか。

2

イーストウッドといえば《ダーティハリー》(1971)だ。孤立しながらも犯人を追いつめる一匹狼の刑事ハリー・キャラハンの姿が人気を呼び、その後の刑事映画に強いインパクトを与えたが、いっぽうで匂い立つマッチョイズムや独断で制裁を加える結末は、評論家などから反発を呼んだ。

イーストウッドといえば《ダーティハリー》(1971)だ。孤立しながらも犯人を追いつめる一匹狼の刑事ハリー・キャラハンの姿が人気を呼び、その後の刑事映画に強いインパクトを与えたが、いっぽうで匂い立つマッチョイズムや独断で制裁を加える結末は、評論家などから反発を呼んだ。

このような光景は当時に限ったことではない。イラクで少なくとも160人の戦闘員を狙撃し殺害した軍人、クリス・カイルの伝記映画《アメリカン・スナイパー》(2014)も、軍人を英雄的に描いている、米軍のプロバガンダではないかと批判された。しかし作品は大ヒットし、戦争映画史上最高の興行成績を実現した。

イーストウッドは、念願のアカデミー賞作品賞を受賞した《許されざる者》(1992)以降、恋愛映画《マディソン郡の橋》(1995)や、暴力の連鎖をえぐり出した《ミスティック・リバー》(2003)、日米の戦争を互いの視点から見つめた《父親たちの星条旗》(2006)と《硫黄島からの手紙》(2006)、老境の到達点《グラン・トリノ》(2008)など、テーマの掘り下げや作風の拡張に挑んでいたが、そうした試みは《アメリカン・スナイパー》以降停滞し、飛行機事故を回避させたパイロット《ハドソン川の奇跡》(2016)、テロを鎮圧した無名のアメリカ人《15時17分、パリ行き》(2018)、アトランタ五輪で爆発物を発見し悲劇を防いだ警備員《リチャード・ジュエル》(2019)と、実在の「英雄」を扱うことにこだわるようになる。《アメリカン・スナイパー》の商業的成功が促したという点もあるだろうが、しつこい英雄賛美に辟易する人も多かったのではないか。

そこで《陪審員2番》である。陪審員がみなジェームズに疑いの目を向ける中、彼の無罪のため抵抗するジャスティンは、ある種英雄的行為を発揮しているとも言えるかもしれない。けれども罪の告白をするほどの勇気は持ち合わせていない。「強い」人物を描き続けてきたイーストウッドのキャリアにおいて、ジャスティンはもっとも弱い心の持ち主と言えるかもしれない。このように《陪審員2番》は、イーストウッド作品上の異色作とも呼べるが、一貫した主題も見受けられる。それは「自由とはなにか」ということだ。

《ダーティハリー》が反発を呼んだ理由のひとつは私的制裁に踏み切った点にあるが、硬直した法や一般的な慣習から自由であること、これこそイーストウッド作品の主眼でもある。それは《ダーティファイター》(1978)や《目撃》(1997)、《トゥルー・クライム》(1999)などのサスペンスやアクション映画はもちろんのこと、《パーフェクト・ワールド》(1993)や《ミスティック・リバー》、《運び屋》(2018)などの犯罪映画に加え、《ミリオンダラー・ベイビー》(2003)は安楽死問題を巡って論争となったし、《愛のそよ風》や《マディソン郡の橋》でも「許されない愛」を描いていることで確認できるし、《ハドソン川の奇跡》や《リチャード・ジュエル》もその英雄的行為が捜査の対象となっていく。

とはいえこれらは、イーストウッドを知る者なら既知のことだろう。イーストウッドは生粋の自由主義者で、もともとは共和党を支持していたが――ニクソンやレーガンとも面会している――現在はリバタリアン党員とされている。自由といえば響きはいいかもしれないが、税金廃止、ゆえに社会保障制度も一切廃止、麻薬や武器、ポルノの規制廃止、同性婚自由というのはいいけれども一夫一婦制も廃止、プライバシー権も知的財産権も廃止、政府による軍隊や警察の独占廃止などなど、極端な主張を掲げる政党だ。

イーストウッドもそのすべてを肯定しているわけではあるまい。《ダーティハリー》もあくまでフィクションで、実際に私的制裁の肯定を公言しているわけでもない。私的にはともかく監督としては、法や慣習を前にして主人公がどのように悩み、ふるまい、行動するのかに強い関心がある、作家として惹かれている、そう見るべきだろう。

それが直接的に語られたのが《陪審員2番》なのだろう。ジャスティンは「弱い」。しかしたいていの人は、ジャスティンのように弱い人間のはずだ。キャラハンのような強い男でなく、どこにでもいるような普通の人間が正義と保身のジレンマに陥る、だからこそ迫真のドラマが生まれる。

もうひとつ《陪審員2番》が特徴的なのは、法からの自由が不自由を呼び込むことだ。イーストウッド作品の主人公は家族や知人、弱者を守るために法や慣習を破ることになるが、ジャスティンが自白しても、自身や周囲には不利益しか生まない。そこにあるのはただひとつ、それが正しい行為であること、それだけだ。けれども踏み出すのが真の勇気であり、それはキャラハンが単身でギャングの群れに立ち向かっていくことより難しいかもしれない。よって《陪審員2番》は、これまで描いてきたような法からの自由をつかむための勇気を、より深く掘り下げたと言えるだろう。

――と、ここまでは表面的な作品理解の範疇だ。ここからもう少し踏み込んで、イーストウッドにとって「弱さ」とはなにか、なぜ引退作になるかもしれない《陪審員2番》で「弱さ」を掘り下げたかったのかについて確認していきたい。

3

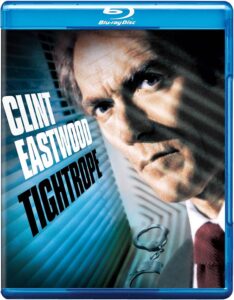

イーストウッド作品にしばしば見られる主題のひとつに二面性がある。たとえば《タイトロープ》(1984)――監督は脚本家のリチャード・タッグルだが、イーストウッドはある時期以降は自身のプロダクションで作品を製作しており、すべてがその管理下にあるので、イーストウッドの意図のもとコントロールされていると考えてよい――で、イーストウッドは主人公の刑事ブロックを演じている。娼婦殺しの犯人を追う捜査ものという点では《ダーティハリー》シリーズとそう変わらないが、ブロックは性犯罪の暗部を見つめていくうちにみずからの隠された欲望に気付き、犯人と同一化していくことに怯える。

イーストウッド作品にしばしば見られる主題のひとつに二面性がある。たとえば《タイトロープ》(1984)――監督は脚本家のリチャード・タッグルだが、イーストウッドはある時期以降は自身のプロダクションで作品を製作しており、すべてがその管理下にあるので、イーストウッドの意図のもとコントロールされていると考えてよい――で、イーストウッドは主人公の刑事ブロックを演じている。娼婦殺しの犯人を追う捜査ものという点では《ダーティハリー》シリーズとそう変わらないが、ブロックは性犯罪の暗部を見つめていくうちにみずからの隠された欲望に気付き、犯人と同一化していくことに怯える。

こうした二面性は《ダーティハリー》においても指摘されている。映画評論家の遠山純生は、《ダーティハリー》の脚本に加わっていたジョン・ミリアスの言葉を引きながら、「殺人鬼〈さそり〉の人物的特徴」は「ハリーの特徴にほぼぴったり符合」し、「「モラルを体現する側にいるか、病理学を体現する側にいるかの違いだけ」だとミリアスは言う」と述べる(遠山純生編《クリント・イーストウッド》)。

ほかにも《ザ・シークレット・サービス》(1993)の暗殺者、《ブラッド・ワーク》(2002)の連続殺人犯「コード・キラー」、《アメリカン・スナイパー》のスナイパー「ムスタファ」らは、主人公の鏡像として露骨に提示されるし、《ミスティック・リバー》においてはひとつ間違えば三人の男の人生がそっくり入れ替わっていた可能性が示唆され、イーストウッドがこの点に自覚的とわかる。哲学者ドゥルシラ・コーネルの《イーストウッドの男たち――マスキュリニティの表象分析》でも、二面性について多くのページを割いて論じられている。

またイーストウッドは、自由主義者としての信念や性格ゆえに数々のトラブルやスキャンダル、問題を引き起こしているが、そうした自身の欠点や弱点を作品で開示、あるいは美化したり、または贖ったりするクセがある。俗っぽい話になるけれども、イーストウッドは女性に弱いことで有名で、家庭がありながら女優や映画関係者との恋愛を繰り返していた。また複数の女性と子供をもうけているのだが、出産の立ち会いすら厭い、子の面倒を見ることにも関心がない。自由を縛る家庭は邪魔ということなのだろう。ただし妻の自由にも鷹揚で、なにをしていても文句は言わない方針らしく、さんざん苦しめられた元妻のマギーものちに堂々とほかの男と付き合っていて、離婚後はその人物と再婚している。

こうした女癖の悪さは、一夜を共にした女性がストーカーと化す《恐怖のメロディ》(71)や、ギャングの女にレイプされる《ルーキー》(1990)、《白い肌の異常な夜》(1971)にいたっては複数の女性と関係をもった結果足を切断され――これを男根に置き換えて解釈する向きも多い――最後は毒殺されるというかたちで、自身への処罰のように表現されている。

逆にイーストウッドをフェミニストと受け取る者もいる。傷つけられた娼婦を守るために苦闘に挑む《許されざる者》はその典型で、西部劇において低い扱いを受けていた女性の地位を向上させる試みという評価だ。その私生活を踏まえると首肯しにくいが、作家と作品をわけて考えればそうなのかもしれない。だが《許されざる者》も二面性をはらんでいて、主人公も若い時分は残忍であり、対立するサディストの保安官とあきらかな鏡像関係にあるため、単純に考えることはできない。

女性問題から離れても、《ホワイトハンター ブラックハート》(1990)を忘れるわけにはいかない。《アフリカの女王》(1951)撮影中の巨匠ジョン・ヒューストンの奇行を描いた作品で、イーストウッドはヒューストンをモデルとした映画監督ウィルソンを演じている。ヒューストンはこの作品のロケ中に狩猟に夢中になり、撮影そっちのけで銃を抱えて出かけていたらしい。イーストウッドはウィルソンを、アフリカの大地で王のように君臨する象を仕留めることで「アフリカの王」になろうと欲望する男として冷ややかに見つめており、ひいては映画監督という「王」を揶揄している。

このように見ると自身の客観化につとめたように見えるかもしれないが、これも一筋縄ではいかない背景がある。イーストウッドは自分の判断に反対したりそぐわない人物とみると、長年付き合ってきた友人や業界の先輩であっても解雇したり関係を切ってしまうことが多い。自分の意見が通らないとなると師匠にあたるドン・シーゲルでさえも遠ざけ、70年代後半には作風の方向転換を図るために――当時の愛人で女優のソンドラ・ロックに吹き込まれたとする説もある――自身のプロダクションで苦楽を共にした社員を複数クビにしている。イーストウッドがこのような横暴な「王」であるとすると、《ホワイトハンター ブラックハート》は《タイトロープ》や《白い肌の異常な夜》に通じる、みずからの恥部を晒していたぶるマゾヒスティックな作品とも思えてくる。

イーストウッドの伝記作家マーク・エリオットはその二面性について、《タイトロープ》でブロック刑事と親密な仲になるレイプセンターの職員ベリルを例に出し、「ベリルはブロックの心をかき乱している欲望を解き放つとともに」、「ブロックが憧れ、同時に恐れてもいる社会的拘束の象徴」だと読み込む(《クリント・イーストウッド:ハリウッド最後の伝説》)。つまりイーストウッドは、主人公の鏡像を敵として殺害したりみずからの欠点を作品で開示することで自由主義者たる自身が嫌う「社会」に罰されたいと願っている、そう指摘しているのである。

4

《陪審員2番》に戻ろう。作品の舞台となるジョージア州サバンナといえば、イーストウッドを追いかけてきたファンならばすぐさま《真夜中のサバナ》(1997)を思い出すはずだ。《真夜中のサバナ》もサバンナを舞台にしており、またイーストウッド作品では数少ない法廷ものという点でも共通している。

《陪審員2番》に戻ろう。作品の舞台となるジョージア州サバンナといえば、イーストウッドを追いかけてきたファンならばすぐさま《真夜中のサバナ》(1997)を思い出すはずだ。《真夜中のサバナ》もサバンナを舞台にしており、またイーストウッド作品では数少ない法廷ものという点でも共通している。

《真夜中のサバナ》で鏡像関係が認められるとすれば、貧困から富豪まで昇りつめたジムと、彼の同性の愛人で粗暴なビリーだろう。年齢や性格こそ異なるものの、貧しい環境で育った性的マイノリティという点は同じだ。最後に命を落とすジムの目の前に、自身が手にかけたビリーの姿が浮かび上がってくるシーンは、葬ったはずの分身に死へ誘われているかのようだ。

では《陪審員2番》において、ジャスティンの鏡像は誰になるのか。素朴に考えれば容疑者ジェームズがそうなのだろうが、映画はジェームズを掘り下げることはせず、鏡像と考えるにはバランスを逸しているように感じる。むしろ思い当たるのは、カメラの後ろでメガホンを取る、イーストウッドの存在である。

被害者ケンドルを演じるのはイーストウッドの娘、フランチェスカ・イーストウッドだ。死者の役を娘に割り振るというのは悪趣味にも思えるが、イーストウッドファンならある前例を思い出すだろう。《タイトロープ》でブロック刑事の娘がレイプされるシーンがあるのだが、それを演じたのもイーストウッドの娘、アリソン・イーストウッドだった。しかもアリソンは当時12歳。普通の神経では考えられないキャスティングだ。しかも前述の通りブロックは犯人と鏡像関係にあるため、近親相姦めいた雰囲気さえ漂っている。

このようにイーストウッドがみずからの弱点を晒し、罰せられるような作品をつくってきたことを考えると、罪の告白によってすべてを丸裸にされ、投獄されるとおびえるジャスティンは、イーストウッドの鏡像と呼ぶにふさわしい。ジャスティンが死に追いやったのがイーストウッドの娘であったというのも、グロテスクな皮肉、ひねくれたかたちでの自己処罰といったところか。そう考えると《陪審員2番》は、イーストウッドが「男らしさ」の裏に隠してきたみずからの「弱さ」にはじめて向き合った作品とも言えよう。

前述したように、イーストウッドを論じる際には亡霊や聖痕、キリストの復活という観点が好まれてきた。亡霊というのは《真夜中のサバナ》が示す通り、葬ったはずの分身が亡霊のように甦ってくるということだろうが、キリスト教に基づいたモチーフはなんだろうか。《ペイルライダー》ではっきりと牧師や黙示録を扱っている点から鑑みて意図的な採用なのだろうが、死後の世界をスピリチュアル全開に描いた《ヒア アフター》(2010)を見てもわかるようにイーストウッドはキリスト教を信じていないらしく、キリストについてまわる復活という主題に惹かれたというのが妥当なところだろう。

《ガントレット》(1977)で主人公が乗り込み蜂の巣にされるバスはキリストの受難劇を意味するとされるが、イーストウッドのマゾヒスティックなフィルモグラフィはまさに「受難劇」だった。《陪審員2番》は、このようなイーストウッドの長い受難劇が終わりを告げる、そうした作品なのではないか。ラストでジャスティンの自白を促すノックの音は、最後の作品ですべてを出し切ったイーストウッドが重い十字架を降ろしたあとの、救済への響きなのではないだろうか。ジャスティンの贖いが一種の復活であるのなら、イーストウッドが傷だらけの映画人生に楔を打つことも、ひとつの復活への道程ではないだろうか。

とりわけ若い世代などは、90歳を越えるハリウッドの巨人になどあまり関心はないかもしれない。けれども「単純」な作品から踏み出したイーストウッドの、作品を積み上げていくにつれ役者としてのペルソナと自分自身との見分けがつかなくなっていくという光景は、現実とSNSでの自己が混在していく現代にも通じるものだ。かくいうわたしもこうしてよくわからない名前を掲げ、愚にもつかない文章を綴っており、例外ではない。

イーストウッドは現代ハリウッドの頂点に立つすぐれた監督だが、けして善人ではない。しかし《陪審員2番》を見ていると、才能も富も名声もすべてを手中にしながらも、どうしようもない自分というものに縛られて、そこから解放されたい、「復活」したいともがく老人の姿に、一抹の共感を寄せずにはいられないのだ。

(2025/1/15)

—————————————

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中