小人閑居為不善日記 |ビヨンセのカントリーアルバムは何故「失敗」したか|noirse

ビヨンセのカントリーアルバムは何故「失敗」したか

Why Beyonce’s Country Album ‘Failed’

Text by noirse : Guest

1

R&Bのみならずアメリカの音楽シーンを代表するディーバにして、黒人女性という立場から妥協のないメッセージを送り続けるカリスマ、ビヨンセが新作《Cowboy Carter》をリリースした。コンセプトにこだわるのがここ最近の恒例だが、今回はなんとカントリーアルバムとなっていて、大きな話題を呼んでいる。

R&Bのみならずアメリカの音楽シーンを代表するディーバにして、黒人女性という立場から妥協のないメッセージを送り続けるカリスマ、ビヨンセが新作《Cowboy Carter》をリリースした。コンセプトにこだわるのがここ最近の恒例だが、今回はなんとカントリーアルバムとなっていて、大きな話題を呼んでいる。

ビヨンセはしばらく前からカントリーへの接近を試みていた。中でも特筆すべきは、2016年に発表した初のカントリーソング〈Daddy Lessons〉だ。だがこの曲、カントリーミュージックアワード(CMA)でザ・チックスと共に披露したところ、一部のカントリーファンから反発を受けることとなった。ザ・チックスも、イラク戦争時にブッシュを批判しただけで、カントリーファンから苛烈なバッシングに晒されている。カントリーのリスナーには白人の保守層が多く、しばしばこういった騒動が巻き起こる。

とはいえカントリーにもリベラリストもいればカラードもいる。黒人のプレイヤーに限っても、デフォード・ベイリーやチャーリー・プライドはカントリー音楽の殿堂入りを果たしているし、その後もストーニー・エドワーズやダリアス・ラッカー、最近だとミッキー・ガイトンやケイン・ブラウンなど、少数ながらも存在する。

ビヨンセも気まぐれでカントリーに手を出したわけではない。カントリー人気の根強いテキサス出身で、子供の頃からロデオに連れ出されていたビヨンセは、根っからのカントリーガールだったらしい。けれど保守的なリスナーはビヨンセのCMAでの一幕を、リベラルな黒人がカントリーを奪いに来たと解釈した。彼女はそれを、カントリーからの拒絶と受け取ったようだ。そうした背景のもと、《Cowboy Carter》は、5年という年月をかけて完成した。

2

《Cowboy Carter》は周到に構成されている。たとえば<Ya Ya>というナンバーでは、ナンシー・シナトラの〈These Boots Are Made for Walkin’〉(1965)を引用している。新時代の強い女性像を打ち出した曲だったが、これを書き下ろしたリー・ヘイズルウッドはカントリーシーンの隠れた重要人物で、インターナショナル・サブマリン・バンド——カントリーロックというジャンルを生んだグラム・パーソンズのバンド——をデビューさせ、ストックホルムへ移住後、カウボーイ・サイケデリアと称されるストレンジなカントリーアルバムを連発した。

〈Sweet ★ Honey ★ Buckiin’〉では、パッツィ・クラインの〈I Fall to Pieces〉(1961)が参照されている。パッツィは、まだ女性カントリー歌手の地位が低かった時代にその向上に貢献した、ビヨンセの先駆者のような存在だ。そんなパッツィの代表曲〈Crazy〉(1961)を作曲したのがインタールード〈Smoke Hour〉のDJ役を務めたカントリー界の重鎮、ウィリー・ネルソン。もうひとりのDJ役リンダ・マーテルは、黒人女性で初めて成功を収めたカントリーシンガーだった。

〈Smoke Hour〉ではロックンロールの創始者チャック・ベリーの〈Maybellene〉(1955)もピックアップされている。これは彼のデビューシングルで、ウエスタンスウィング——カントリーとスウィングジャズを融合した音楽——の王様、ボブ・ウィリスのクラシック〈Ida Red〉(1938)を下敷きにしている。つまり黒人がカントリーを歌った曲がロック第一号となったわけで、これも意識的に取り上げているのだろう。

他にも現代フォークのキーパーソンであるリアノン・ギデンズなどのゲスト起用や、〈Blackbiird〉や〈Jolene〉といったカバー曲、シスター・ロゼッタ・サープやミッキー&シルヴィア、フリートウッド・マックなどの巧みなリファレンス、ビヨンセの母親のルーツでもあるザディコやケイジャンの要素についても触れておきたいが、キリがないのでこの辺にしておく。重要なのはそれで何を達成しているかだ。

前作《Renaissance》(2022)がハウスミュージックによって1990年代の黒人とクィアの問題を描き出したように、ビヨンセは今回も、抑圧されてきた黒人のカントリー文化圏という、隠された歴史を物語ろうとしている。ビヨンセは新作で娘のルミ・カーターにも歌で参加させているが、これは自身が育ったブラック・カントリー・カルチャーを、下の世代にも伝えたいということなのだろう 。そうした意思がひとりの音楽の闘士、「カウボーイ・カーター」というキャラクターに結実している。

3

カントリー音楽によってアメリカを凝縮したような歴史や人物を描き出そうとする試みはめずらしいものではない。《Ride This Train》(1960)や《America》(1972)など、ジョニー・キャッシュが60年代から70年代にかけて発表した一連の作品や、マーティ・ロビンスがガンマンの人生を歌った《Gunfighter Ballads and Trail Songs》(1959)、ケニー・ロジャースの《The Ballad of Calico》(1972)や《Gideon》(1980)、ウィリー・ネルソンも《Red Headed Stranger》(1975)などで同様の作品を制作している。

こうした傾向はカントリーというジャンルの本質とも言える。大雑把に言えばカントリーとは世俗化されたフォーク音楽のこと。イングランドやアイルランド、スコットランドなどの移民がアメリカに渡り、各国の民謡を伝承したのがアメリカのフォーク。当初のフォークはあくまでもコミュニティ内部で演奏されるもので、商業用の音楽ではなかった。それが1920年代頃からレコードやラジオを介して商売になることが分かり、洗練されていったのがカントリーである。カントリーの根底には遥かな故郷への郷愁や伝統の継承など過去へのまなざしがあり、本質的に回顧性の強いジャンルなのだ。

だからといって先進性や多様性のない音楽だったわけではない。カントリーも世の中の流れに沿ってそのかたちを少しずつ変えている。初期のフォークはブルースやゴスペルとも入り混じっていたし、カントリーもジャズやハワイアンなどを取り込んでいった。

けれども硬直化していったのも事実だ。60年代以降、ナッシュビルがカントリーの中心地となるにつれ、よくも悪くも田舎くさい音楽だったのが次第に都会的なポップスへと変貌していき——その流れに大きく貢献したのが前述のパッツィ・クラインだった——80年代からその動きが加速化、テイラー・スウィフトの誕生でそれが頂点に達した。

補足しておくと、80年代以降もまったく音楽性に変化がなかったわけではない。キッド・ロックやカウボーイ・トロイのようなカントリー・ラップ、通称ヒック・ホップや、フロリダ・ジョージア・ラインによるカントリーEDMのような例もある。けれどもこうした動きがカントリーの保守性を揺さぶったかと言えばあやしい。キッド・ロックはトランプ支持者だし、フロリダ・ジョージア・ラインの影響で派生したブロ・カントリーは、女性差別的な歌詞が批判を呼んでいる。こうした問題は、現代カントリーシーンを代表するシンガーのひとり、ジェイソン・アルディーンの件にも表れている。ジェイソン——ラスベガス・ストリップ銃乱射事件は彼が演奏中のことだった——が昨年リリースした〈Try That in a Small Town〉は、BLM運動を揶揄する差別的な内容で、強い批判に遭いながらもビルボードチャート首位を獲得した。

ビヨンセはインスタグラムで、《Cowboy Carter》はカントリーのアルバムではなくビヨンセのアルバムだと宣言している。彼女らしい自己肯定のメッセージと取るべきだろうが、あらかじめ反発を避けておくための予防線ではないかと邪推もしてしまう。

どちらにせよビヨンセの新曲はビルボードのカントリーチャートで首位を記録。カントリー専門のラジオ局が曲を流すのを拒否するなどの反発も起きているが、ビヨンセの取り組みは大きな混乱なく着地したと言えるだろう。しかしわたしは結局《Cowboy Carter》は、「カントリーアルバム」としては失敗したと思っている。

4

終わりが来ることはない

物事が続いていくためには

彼らは変わり続けなくてはならない

(中略)

アメリカン・レクイエム

偉大な思想が

この下で眠っている

アーメン

《Cowboy Carter》の冒頭を飾るナンバー、〈American Requiem〉の一節だ。アメリカとは変わり続けるもので、変化を拒絶するのであれば滅ぶしかない。これはビヨンセ自身の生きかたを指し示すものだ。

一方、ウィリー・ネルソンの〈Heartland〉という曲を紹介してみたい。ボブ・ディランとの共作で、ネルソンが1985年に立ち上げた小規模な農場を支えるチャリティイベント、ファーム・エイドを踏まえており、ディランもその賛同者。ハートランドとはアメリカの中西部を指すが、翻ってアメリカの心を指し示している。

今夜、ハートランドが炎に包まれている

銀行が家と土地を奪っていった

おれの心臓は痛みで穴が開いたみたいだ

空だって神様がいたはずなのに、ぽっかりと穴が開いている

(中略)

あいつのアメリカンドリームは息絶えてしまった

何故なんだ、教えてくれないか

おれのアメリカンドリームも崩れ落ちてしまった

今夜、ハートランドが炎に包まれている

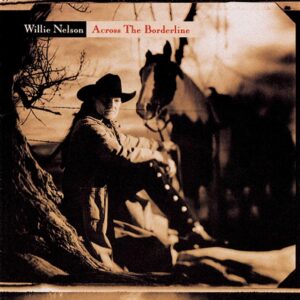

この曲が収録された《Across the Borderline》(1993)では、ジャズのモーズ・アリスン、ラテンのパウリーニョ・ダ・コスタ、アイルランドのプロテストシンガーであるシンニード・オコナー、ブルースギタリストのボニー・レイットら、多様なミュージシャンが参加しており、アルバムタイトル通りボーダーラインを越えた、豊かな音楽を紡いでいる。

この曲が収録された《Across the Borderline》(1993)では、ジャズのモーズ・アリスン、ラテンのパウリーニョ・ダ・コスタ、アイルランドのプロテストシンガーであるシンニード・オコナー、ブルースギタリストのボニー・レイットら、多様なミュージシャンが参加しており、アルバムタイトル通りボーダーラインを越えた、豊かな音楽を紡いでいる。

ウィリーはもともとテキサスカントリーと呼ばれるムーブメントの中心人物で、保守的なカントリーに異議を突き付ける反逆児だった。その後のウィリーは、ブッカー・T&ザ・MG’sと組んでスタンダードを歌ったり、オルタナカントリーに共鳴してライアン・アダムスと共にパンキッシュなサウンドに挑んだり、レゲエやジャズのアルバムを制作したりと、多様な活動を続けている。カントリー界屈指のリベラリストでもあって、特に大麻解禁論者として知られており、大麻所持による逮捕は数えきれない。しかしそれでも彼は多くのカントリーファンに慕われ、シーンを代表する存在となっている。

〈American Requiem〉と〈Heartland〉は、両方ともアメリカの衰退を歌っている。しかし歌が指し示す方向はずいぶん違う。ビヨンセが古い考えかたを持つ者を切り捨てるのに対し、ウィリーは昔ながらの生きかたを貫く者を肯定する。

もちろんビヨンセが弱者に冷たいというわけではない。彼女が歌っていることは正しいし、非は頑迷なカントリーファンにある。《Cowboy Carter》のような試みも、外部からでなくカントリー内部から出てくるべきだったし、そういう才能がカントリーから登場するのをずっと待っていたが、結局出てこなかったのは実に残念だ。

しかしビヨンセの、常に前進し続けるスタンスは、一定のカントリーのリスナーには受け入れられないだろう。前述した通りカントリーの本質は回顧性にある。ネルソンはカントリーの多様化を推し進めたが、一方で過去にしがみつく者、現実を直視できない者にもやさしく寄り添っていく。だからこそナッシュビルに楯突いても、何度逮捕されても、パンクやレゲエに手を出しても、みんな付いていくのだろう。

だがビヨンセにはそれはできない。アメリカ音楽界ではカントリーブームが来ているのか、ラナ・デル・レイや《Cowboy Carter》に参加しているポスト・マローンもカントリーアルバムをリリースするらしいが、メランコリックでノスタルジックな作風のラナのほうが、カントリーの本質を掴んでいると言えるかもしれない。

カントリーかどうかなどどうでもよく、ジャンル分けなど意味がないと言えばその通りだ。カントリーの側が変わるべきだと言うのならば、それもその通りだろう。しかしもし《Cowboy Carter》こそカントリーの本来の王道と言うのであれば——実際そういった記事をいくつか見かけたのだが——首を傾げざるを得ない。ビヨンセが言う通り、あくまでもこれは「ビヨンセのアルバム」であり、「カントリーアルバム」としては重要なピースが欠けている。そういう意味で《Cowboy Carter》は、極端に言えばあらかじめ「失敗」することが約束された作品だったのかもしれない。

《Cowboy Carter》を巡る状況は、オカシオ・コルテスやアヤンナ・プレスリーのような急進的な議員がいる一方でトランプが再選を果たさんとする、アメリカの現状と直結している。《Cowboy Carter》を過剰に賞賛する言葉を見かけるたび、この作品はジャンルを越えたのではなく、かえってジャンルの壁を際立たせているのではないかと感じてしまうのだ。

(2024/4/15)

———————————

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中