小人閑居為不善日記|《ボーはおそれている》をユダヤ教に結びつけるという罠|noirse

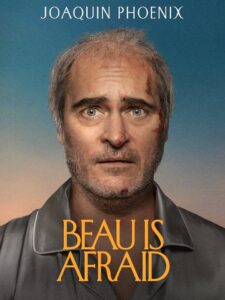

《ボーはおそれている》をユダヤ教に結びつけるという罠

The Trap of Linking “Bo is afraid” to Judaism

Text by noirse : Guest

※《ボーはおそれている》、《ヘレディタリー/継承》、《ミッドサマー》の内容に触れています

1

49年のあいだ身を隠してきた東アジア反日武装戦線の桐島聡が、「最期は本名で迎えたい」と入院先で打ち明け、死んでいったというニュースが話題になった。

21歳で潜伏生活に入り、それまで生きてきた倍以上の年月にわたって身を隠してきたというのは、「偽物」としての生が「本物」の人生となってしまったと言える。素性を明かしても家族やかつての友人と邂逅できるわけでもなく、警察の監視下に置かれるだけだろうに、それでも「桐島聡」に戻りたいものなのか。桐島の一生とはなんだったのか。

思い出したのは《旅立ちの時》(1988)という映画だ。両親がテロリストとして指名手配されているため、頻繁に転居を繰り返してきた高校生のダニー。彼にはピアノの才能があり、教師から音大への進学を薦められるが、そうするとFBIに勘付かれてしまい、両親は逮捕、小さい弟とも引き離され、家族は離散してしまう。ダニーは夢を諦めようとするが——。

思い出したのは《旅立ちの時》(1988)という映画だ。両親がテロリストとして指名手配されているため、頻繁に転居を繰り返してきた高校生のダニー。彼にはピアノの才能があり、教師から音大への進学を薦められるが、そうするとFBIに勘付かれてしまい、両親は逮捕、小さい弟とも引き離され、家族は離散してしまう。ダニーは夢を諦めようとするが——。

ウェザーマンという実在の極左テロ組織の指導者をモデルにした設定も興味深かったが、この作品を印象付けたのはそれだけではない。ダニーを演じたリヴァー・フェニックスの両親もカルト宗教の熱心な信者で、彼も転居を繰り返す少年時代を送ってきた。異常な教義を強いる教団内での生活はリヴァーにとって忌まわしいものだったが、俳優として成功し、ようやく過去を葬ることができた、はずだった。

《旅立ちの時》公開から5年後、23歳のリヴァーは、オーバードーズで突然死してしまう。その現場に居合わせたリヴァーの弟、ホアキン・フェニックスが主演を務めたのが、今回取り上げる《ボーはおそれている》(2023)だ。

2

《ボーはおそれている》は、ざっくり言えば主人公ボーの母親が事故死し、葬儀のため実家に帰るという、どこにでもあるような話だ。けれどボーは常に不安に駆られてい、それを後押しするように、道中次々に奇妙な事件に見舞われていく。ボーは命からがら母親のもとへ辿り着くが、そこにはそれまでのトラブルを遥かに越えるカタストロフが待ち構えていた。

《ボーはおそれている》は、ざっくり言えば主人公ボーの母親が事故死し、葬儀のため実家に帰るという、どこにでもあるような話だ。けれどボーは常に不安に駆られてい、それを後押しするように、道中次々に奇妙な事件に見舞われていく。ボーは命からがら母親のもとへ辿り着くが、そこにはそれまでのトラブルを遥かに越えるカタストロフが待ち構えていた。

劇中で繰り広げられる事件はどれも奇怪で、何が起きているのか判然とせず、こちらまで不安に駆られるような作品だった。そのためネット上でも解釈を求めて読解が試みられているが、どれも概ね監督のアリ・アスターが口にした、「ユダヤのロード・オブ・ザ・リング」という言葉を元にしたものだ。

ユダヤ人のアスターは様々なユダヤ教の戒律や教義を作品に散りばめており、一定の知識がないと意味を読み取れないようになっている。特に、ユダヤ系特有の母親の絶大な支配力と、ヨブ記を連想させる不条理な世界観、そしてそれに対するユダヤ的な不安が、ボーの人格形成に大きく寄与している。ユダヤ教の教義を元にした「神話」の旅という意図で、アスターは指輪物語を例に引いたのだろう。

ただしアスターにとってこうしたアプローチは初めてではない。デビュー長編《ヘレディタリー/継承》(2018)で既にユダヤ教にまつわるメタファーが散見され、海外メディアではフィリップ・ロスやアーサー・ミラーなどと絡めて論じられていた。欧米にはユダヤ文化に根差した映画の系譜があり、アスターの試みをすぐに理解できる下地が揃っていたのだ。

3

ハリウッドにはユダヤ人が多い。かつて8大メジャーと呼ばれた映画会社のうち、RKO以外の7社は、ウィリアム・フォックス、ルイス・B・メイヤー、ワーナー兄弟など、貧しいユダヤ人が一代で起業したものだ。初期の映画興行はまだ泡沫的な産業と見做されており、後ろ盾のない移民でも参入しやすい状況にあった。

けれどハリウッドはしばらくのあいだ、ユダヤであることをことさら意識させるような映画をつくることを避けていた。歴史上幾度も迫害されてきた彼らにとって、必要以上に目立つことは、築き上げてきた地位の崩壊へ直結する。そのため自主規制コードを設けたり、キリスト教のプロバガンダ映画を製作するなど、政府や教会に気に入られるよう努力を怠らなかった。

ユダヤ人についての映画を手掛けるとしても、《十戒》(1956)のようにキリスト教信者でも受け入れられるような宗教的題材を扱ったり、《紳士協定》(1947)のように差別問題をメインに据えたり、《アンネの日記》(1959)や《栄光への脱出》(1960)のように歴史的事件に材を取ったりと、本質的なユダヤ性に迫ることはほとんどなかった。

潮目が変わったのはニューシネマからだ。ヘイズコードが撤廃され、女性や黒人、ネイティブアメリカンなど、マイノリティの権利を謳った作品が製作しやすくなった状況のもと、ユダヤ人の生活を詳細に描いたり、その中での悩みや苦しみを吐露する作品が許されるようになった。

契機となったのは何と言っても《卒業》(1967)だ。ベンジャミンは大学を卒業するが、地元のユダヤのコミュニティのしがらみに囚われたまま生きることに迷い、最後には思いを寄せるエレーンを結婚式から連れ出してしまう。誰でも知っている有名なラストシーンは、閉鎖的なユダヤ社会からの脱出をも意味していたわけだ。

契機となったのは何と言っても《卒業》(1967)だ。ベンジャミンは大学を卒業するが、地元のユダヤのコミュニティのしがらみに囚われたまま生きることに迷い、最後には思いを寄せるエレーンを結婚式から連れ出してしまう。誰でも知っている有名なラストシーンは、閉鎖的なユダヤ社会からの脱出をも意味していたわけだ。

もうひとつ《卒業》で忘れてはいけないのはベンジャミンを誘惑するロビンソン夫人だが、唐突に迫ってくる彼女に違和感を覚えた人も多いのではないか。そこにも理由があって、ロビンソン夫人にはベンジャミンを抑圧する、ユダヤ的な「母」が投影されている。ベンジャミンを性的に支配し、娘のエレーンとの交際を許さない強硬的な「母」。ストレートに近親相姦を描くのは流石に困難だったのだろうが、母なるものをロビンソン夫人に託し、ユダヤ性を希釈することで、《卒業》は広く受け入れられたのだろう。

しかし欧米ではともかく、ユダヤ文化の馴染みの薄い日本ではこれらは分かりにくく、《俺たちに明日はない》(1967)や《イージー・ライダー》(1969)などと比べ、《卒業》が持つインパクトは理解しにくかったろう。だがこの作品は、それまでタブー視されていたユダヤ人の生活や苦悩を前景化し、なおかつそこからの解放を宣言するという二重の意味での新奇性が込められており、それがこの作品を不動の地位に押し上げていたのだ。

監督のマイク・ニコルズの両親は、ナチの手から逃れてきたドイツ系ユダヤ人で、主演のダスティン・ホフマン、脚本のバック・ヘンリー、プロデューサーのローレンス・ターマン、製作総指揮のジョセフ・E・レヴィン、曲を提供したサイモン&ガーファンクル、主要キャストやスタッフの多くもみなユダヤ人。もともとベンジャミン役の有力候補は非ユダヤのロバート・レッドフォードだったが、ニコルズはそれに納得できず、映画界での経験がなく気が進まなかったホフマンを口説き落とした。映画での経験が少なく、同じように自信のなかったというバック・ヘンリーを説得したのも——ヘンリーの《卒業》での仕事は高く評価され、その後《天国から来たチャンピオン》(1978)などで売れっ子脚本家として活躍する——ニコルズだった。

黒人のスタッフ・キャストで固めた《ブラックパンサー》(2018)のように、ユダヤ人の手で《卒業》を完成させたいという意志がニコルズにはあったのだろう。なおロビンソン夫人を演じたアン・バンクロフトやエレーン役のキャサリン・ロスは非ユダヤだが、ロビンソンという苗字はユダヤ系に多く、「ラビ」が語源とも言われていて、これらの役もやはりユダヤ人を想定している。

以後フィリップ・ロス原作の《さようならコロンバス》(1969)、ブロードウェイ時代のニコルズとコンビを組んでいたエレイン・メイの《ふたり自身》(1972)、ホフマンが実在するユダヤ系の天才コメディアンを演じた《レニー・ブルース》(1974)、同じくホフマン主演でナチの残党の恐怖を描いた《マラソンマン》(1976)、ウディ・アレンの一連の作品と、ユダヤ文化を描いた映画が、ニューシネマの潮流のもと、生れていった。

こうした系譜はニューシネマの波が去ったあとも引き継がれており、バーブラ・ストライサンドの《愛のイエントル》(1983)やデヴィッド・マメットの《殺人課》(1991)、アルバート・ブルックスの《モダン・ロマンス》(1981)や《あなたの死後にご用心!》(1991)、ダーレン・アロノフスキーの《π》(1998)にコーエン兄弟《シリアスマン》(2009)にノア・バームバックの《マイヤーウィッツ家の人々(改訂版)》(2017)、最近だとスピルバーグの《フェイブルマンズ》(2022)など、ユダヤであることを主題やモチーフとした映画は絶えず誕生している。アスターの作品もこうした「ユダヤ映画史」の礎の上に成立している。

が、わたしはこれ以上、ユダヤ系の映画について触れるつもりはない。《ボーはおそれている》を巡る言説を眺めていて思うのは、ユダヤ文化を当てはめ、対象化して満足するという作品理解は、この映画にはふさわしくないと思っているからだ。

4

何も悪くないのに迫害され、不安に駆られながら逃げまどうボーを見ていると、あまりにも不憫で、せめて最後には救われてほしいと思うのが人情だ。しかしボーを待ち受ける運命に救いはない。アスターはタイム誌のインタビューで「キャラクターが何もできない、どのボタンも機能しないビデオゲームのような映画をつくりたかった」と述べていて、どうやらボーには破滅へと向かう道しか用意されていなかったようだ。

ただしアスターの過去2作も、一見凄惨なホラー映画だが、ひねくれたかたちではあるものの、ある種のハッピーエンドと解釈することもできた。《ヘレディタリー》の主人公はカルト教団の祖母の悪魔召喚の犠牲になるが、見かたを変えればそれによって家族の絆を取り戻し——hereditaryとは世襲という意味がある——死なせてしまった妹への罪の意識から解放されたとも言える。《ミッドサマー》(2019)の主人公はスウェーデンの村の儀式の生贄になるが、その過程で一家心中から生き残ってしまった罪の意識が洗い流されていく。それを踏まえればボーも、母親の罰を受けることで逆説的に家族の絆を取り戻し、母親の羊水へ返っていったとも考えられる。

ただしアスターの過去2作も、一見凄惨なホラー映画だが、ひねくれたかたちではあるものの、ある種のハッピーエンドと解釈することもできた。《ヘレディタリー》の主人公はカルト教団の祖母の悪魔召喚の犠牲になるが、見かたを変えればそれによって家族の絆を取り戻し——hereditaryとは世襲という意味がある——死なせてしまった妹への罪の意識から解放されたとも言える。《ミッドサマー》(2019)の主人公はスウェーデンの村の儀式の生贄になるが、その過程で一家心中から生き残ってしまった罪の意識が洗い流されていく。それを踏まえればボーも、母親の罰を受けることで逆説的に家族の絆を取り戻し、母親の羊水へ返っていったとも考えられる。

しかしアスターの発言通りに受け取る必要などどこにもない。言うまでもないが作品は常に受け手に開かれているもので、作者が何を述べようと必要以上に振り回される必要はない。アスターのような策士なら、それはなおさらだ。

そこで注目したいのは、作品中で反復される分身、または双子というモチーフだ。この作品は四幕構成になっていて、一幕目ではボーと同じ全裸の姿の殺人鬼が現れ、二幕目でボーはある家庭の戦死した長男の代わりとして迎えられる。三幕目ではボーが鑑賞する演劇において、あり得たかもしれない別の人生を幻視し、四幕目で隠されていた兄の存在が発覚する。

分身や双子というモチーフは、ボーを演じたホアキン・フェニックスの半生を想起させる。ホアキンもユダヤ系で、少年時代は宗教に縛られ、同じく俳優だった兄を不幸な事故で失った。リヴァーの死によって一度は映画界から距離を置いたホアキンだが、ふたたび演技の道を志し、今ではハリウッドきっての名優のひとりに数えられている。もしホアキンが兄の死に打ちのめされ、スクリーンに戻らなかったら、どのような道を歩んでいただろうか。ボーが幻視した別の人生の可能性は、ホアキン自身によって体現されたとは言えまいか。

《ボーはおそれている》で描かれる親からの抑圧や、あり得たかもしれない別の生きかたへの切望は普遍的なもので、ユダヤ人だろうが日本人だろうが変わらない。目の前にある生へのぼんやりとした不安、本来はもっと恵まれた人生があったのではないかという後悔にも似た思い、これは桐島聡の死にも通じることだろう。映画の細部をパズルのように解き明かすのであればユダヤ文化の参照が必要だろうが、そこに必要以上に囚われてしまうと、作品の本質からは遠ざかってしまう。

ボーの母親は彼に対して神のように振る舞う。しかしこの作品で真に神として君臨するのは母親ではなくアスターだ。彼はボーに不条理な苦しみを与え、それをユダヤ教の物語として解釈するよう観客を誘導する。アスターの意図通り作品を見て、SNSでその教義を広めていくという構造に観客が組み込まれることで、《ボーはおそれている》は「神の物語」として完成され、ただのみすぼらしい男の里帰りではなく、指輪物語にも比較できる壮大な作品として評価されるだろう。

けれどそれは陥穽でもある。《ボーはおそれている》の背景にあるユダヤの力が、ガザ侵攻に直結していることを忘れてはならない。イスラエルの暴挙が続いている最中に、この作品をアスターという「創造主」と、その背景にあるユダヤ教の意図通りに受け取るのは、もちろんアスターにそのようなつもりはなくとも、わたしには難しい。

《ボーはおそれている》で描かれる物語は普遍的なものなのに、ユダヤ人特有の問題として対象化し、そのまま片付けてしまうのは、結局この作品は他人事であって、日本人には関係ないと切り離してしまうことだ。そしてそれは、ガザで起きていることを、悲劇だとは思いつつも、対岸の火事と片付けてしまうのと、そう変わらないのではないだろうか。

(2024/3/15)

—————————-

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中