五線紙のパンセ|結局、作曲家は何を書いているのか(言葉で)という問題(2)|田中吉史

結局、作曲家は何を書いているのか(言葉で)という問題(2)

田中吉史(Yoshifumi Tanaka)

(前回のあらすじ)作曲家が自分の仕事について言葉で語る時、何が可能なのだろうか?前回は、私の「発話移植計画」シリーズを例に取って、どのように発想し作品を作っていくのか、その一端を説明しつつ、とはいえより具体的で詳細なプロセスについて、後から言葉で説明するのは、煩雑で難しいように思えることを述べた。

*

ところで、ここまで「発話移植計画」シリーズの話ばかりしてきたが、他の作品についても触れておきたい。作品を発表し始めた1990年代ごろ、自分の作曲方法について説明する時、一つ一つの音や音のまとまりなどを吟味して順番に繋いでいく、という程度のことしか言えなかったし、今でも細部をどう書くのかを説明する段になればそうなってしまうだろうと思う。ただ、この原稿を書くためにあらためて自分の作品表を見直してみると、特に2000年代以降は素材をどのように準備するか、といったことをかなり自覚的に行うようになってきたという印象がある。

しばしば見られるのは、自分の好きな既存の作品の構造や何らかの特徴を再利用しながら音を選ぶ、というやり方である。いわゆる「引用」のように、曲中で明確にその楽曲が現れることもあるが、聴いてもおそらく全くわからないこともある(ので、プログラムノートにも記載しないことがある)。例えば、《trio-effort》[sax, tub, pf](2016)では、(これを知ったからといって面白味が増すかどうかは不明なのだが)シューベルトの交響曲第8番D.944(“The Great”)の第2楽章の旋律線を利用している(どう利用しているかは長くなるのでここでは割愛)。これは言ってみれば建物を建てるための足場のようなものであって、建物が完成してしまえばどのように足場が組まれていたのか、わからなくなっても一向に構わないのと同じだろう。

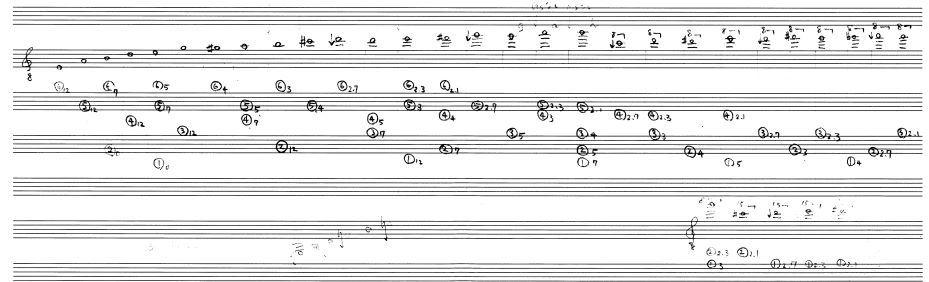

また、楽器の奏法を極端に制限してしまい、「そういう音しか出ない楽器」と見做してその可能性を探る、という試みも度々行なっている。以前、一般の高校生による吹奏楽団の演奏を想定して作曲したことがあり、その時、利用可能な音域や奏法があまりに限られていることに愕然とした。そうした制限に合わせて書くのは、作家として「妥協」であってあまり褒められたことではない、という意見もあるだろう。ただこの時は、吹奏楽の楽器を自分の知っているクラリネットやトランペットなどなどではなく、むしろ自分のよく知らない別の楽器と捉えて、その可能性について検討する、というふうに発想を切り替えた。その経験から、他の作品でも、その楽器について極端な制約を設けて、自分に馴染みのない別の楽器とみなして書く、ということをするようになってきた。このところ時々書いているFlageoletsという題名の作品群(《Flageolets》[a-fl, vln, vla, vlc](2015)、《Flageolets 2》[gt](2019)、《ca. 60 sec. for S.H. – Flageolets 4》[vla](2022))は、弦楽器を開放弦と自然ハーモニクスしか出ない楽器と想定して書く試みである(図1)。

図1 《Flageolets 2》のスケッチの一部。まずスコルダトゥーラしたギターの調弦で得られる自然ハーモニクスをリストアップ(上)したあと、それらのハーモニクスと開放弦のみを使い、なるべく残響を消さないで演奏できる組み合わせを探って旋律を作っていく(下)。

その他、最近は、極端に単純な音型に絞って、その可能性を探りながら作っていく(例えば上昇音型。《ascending》[toy piano](2021))というやり方をとることもある(図2)。

図2 《ascending》のスケッチの一部。素材を上昇音型に限定して、それらを組み合わせて書いていく。

「発話移植計画」も含めてこれらに共通しているのは、自分の頭の中にあるものではなく、自分の「外」にある素材なり現象なりをつぶさに観察し、さまざまな解釈の可能性を探りながら作曲する、というような点であろう。これは、自分の中にある何かを表出するのではなく(そもそも「何かが思い浮かぶ」とか「自分の中に何かがある」などと感じられるのはなぜなのだろう?)、自分の外にあるものをよく聴くこと、解釈すること、あるいは発見することの延長として作曲している、ということなのかもしれない。別の言い方をすれば、自分の好みに近いけれども完全にはコントロールできない異質な素材と対話し、交渉しながら可能性を探索する、そういうプロセスのようにも思える。

* *

ここまで長々と書いてきた文章を改めて読み返してみると、ほとんど「どのように作曲しているか」ということ(しかもそのごく一部)しか書いていないようだ。

では、どう書くかはともかく、「作曲を通して何を表現したいのか?」「何を実現しようとするのか?」「一貫して何を目指しているのか?」といった、さらに抽象的な作曲の目的はどうなのだろう?個々の作品やシリーズを超えて共通したテーマは何なのか?同時代の作曲家のインタビューやエッセイなどを読むと、作曲を通して目指している究極の目標のようなものが、雄弁に述べられていることが多くある。しかし、私自身について考えると、これらの問いに対する明確な答えは、少なくとも今はどうにも見つからない。何かそれらしいことを言おうと思えば言えるかもしれないが、それは誰の得にもならないだろう。

もちろん私なりのこだわりや偏りのようなものは確かにある。今までに書いた作品はいずれも、何か音楽外的なものを描写したり、何らかの感情表現をしたり、言い換えると他の何かを代理して表現するような、表象的な作品ではない、という点では一貫しているとも言える(今後も多分そうだろう)。ただ、非表象的な作品を志向する作曲家は他にも多くいて、私はそういう人たちと好みや姿勢を共有しているといえるものの、そのこと自体が私自身の独創的なゴールだとか世界観だとかとは言い難い。

ついでに書くと「自分自身を音楽史上どのように位置付けるか?」ということも、最近はほとんど興味がなくなってきた。過去の作品を利用しながら書くことがあるにしても、それは自分をその作曲家の「系譜」のようなものに位置付けたり、逆に批判的なスタンスを明確にしたりするためでもない。何らかの必然性をもって発展するものとして歴史を捉えて、その中に自分を位置付けることは、自己のポジションを正当化する一つのやり方だろうけれど、何か「正統的な」歴史を想定すること自体、私にはどこか怪しげなものに見える。あるいは「発話移植計画」シリーズで、発話の採譜結果から見えてくる、従来の「音楽的な」旋律とは違う特徴に着目するのも、例えば「音楽」概念を拡張しようといった大それた目論見があるわけでもない。

作曲家のアイデンティティとして求められるのは、おそらく歴史的位置づけや一貫性のあるテーマ、美学のようなものであることが多いだろう。しかし、今それについて何か語ることは私にとってはとても難しい。それでもなお、個々の作品を書くことを超えて何か語れることがあるとしたら、それは何なのだろうか?

* * *

話は変わるが、芸術創作に関わる認知過程を研究してきた認知科学者・横地早和子さんの著書『想像するエキスパートたち−アーティストと創作ビジョン』(共立出版、2020年)は、この領域に関する日本語の文献として非常に重要なものだと思う。

横地さんと彼女の師匠である岡田猛さんを中心とする研究グループは、多数の現代美術家へのインタビューを通して、現代美術における創作とその熟達化に関する研究に取り組んできたが、その中で「創作ビジョン」という概念を提案している。「創作ビジョン」とは、「創作活動全般をオーガナイズする共通のテーマであると同時に、個々の作品制作の種になるアイデアの発見や、用いる表現方法、素材などの選択、また制作のプランニングやモニタリング、自作品の評価などの役を担う認知的枠組み」(前掲書p.48)であり、「長期的な創作活動をガイドする」(同p.54)ものである。「創作ビジョン」は、創作活動の初期から明確になっているわけではなく、「比較的、中・長期的な創作活動の中で作り出され」(同p.54)、「自覚するまでにはある程度の時間が必要」(同p.55)であり、「仕事が形(デザイン、建物、物語、舞台)になることで、活動結果に対する具体的な振り返りが可能となり、適切な知識や技術の獲得にとどまらず、仕事に対する認知的な枠組みや中心となるテーマやコンセプトが形成される」(同p.144)と考えられている。

横地さんの研究はもっぱら現代美術家を対象としたものだったが、おそらく現代の作曲家にもかなり当てはまるだろう。「創作ビジョン」自体はかなり幅広い概念であり、作曲するときにそれをガイドするような何か、という実践的な側面に着目するならば、確かに私にもそのようなものはあるといえる。ここまで「どう書くか」ということについてずいぶん長く説明したけれど、これらの方法を使うのは、作曲上の方法論に特にこだわりがあるからというわけではなく、むしろそのように発想して作曲するのが自分にとって自然であり、快適だから、というのが大きな理由だ。その意味で、こうした書き方は作曲のためのガイドとしての役割を持っているとは言える。また、横地さんの研究に登場する美術家たちと同様、私も作品を発表し始めて15、6年ほどしてから、共通した方法やコンセプトによるシリーズを書くようになったり、自分の仕事について(例えばこの原稿のように)ずいぶん長い文章を書くようにもなったりした。

ただ、横地さんたちのいう「創作ビジョン」は、創作活動をガイドする実践的な枠組みであると同時に、「作品全体に共通する大きなテーマ」(p.47)でもあるとされており、私がここで書いてきたことが果たして本当に「創作ビジョン」に該当するものなのか、今ひとつ自信がない。(なお、横地さんは、「創作ビジョン」について明確に語らない作家や、あえて語らない作家の存在も指摘している(前掲書p.123-5, p.141-2)。)

* * * *

あらためて実践的な観点から考えてみると、作曲家が自分の仕事について文章を書くことには、いくつかのメリットがある。

作り手である作曲家の立場から見ると、言語化することは自分の仕事を振り返って整理するために有益だと言える。前回述べたように、作曲という作業には完全に言語化することができない側面はあると思われる。しかし、普段使っているのとは微妙に異なるツールである言語を用いて自分の仕事を振り返ることは、いつも何気なく実行していることを捉え直すことにつながるだろう。上述した横地さんの研究で行われたインタビューでは、「創作ビジョン」は、「作品全体に共通するテーマは何か?」という問いへの回答や、作家の転機となる作品についての説明の中で語られることが多いという(前掲書p.64)。「創作ビジョン」がインタビューのような対話の場面で明らかになるのは興味深い。作家とは異なる立場にいる研究者との対話は、作家自身の新たな気づきを促すことにつながっているのかもしれない。

一方、聴き手の側に立つと、いうまでもなく、作曲者による解説は作品の「理解」を助けることにもなるだろう。作品の中のさまざまな情報からある部分をハイライトすることで、その特徴を聴き取りやすくすることができるだろうし、あるいは聴き手の知識を活性化し、時には(私の場合はどうでも良いことなのだが)音楽外のものへの連想を促すことも可能だろう。また(あえて悪意のある言い方をするなら)、うまいキャッチコピーが見つかれば、どんな作曲家なのか覚えてもらいやすくなるだろうし、たとえ作品が聴かれなくても何となくわかったふうに感じてもらえる可能性だってある。

とはいえ、こうしたメリットは容易にデメリットにも転じうる。作品についての作者の語りは、作品の全てについてなされているわけではないだろう。地図が街そのものではないように、解説は作品そのものではなく、作品には解説に書かれていないことが数多く含まれているはずだ。解説に書かれていない部分を聴きとっていく(こういう言い方が許されるなら「解釈する」)のは聴き手に委ねられた仕事だと私は考えているのだが、作曲者が解説に書き記した部分だけに着目してしまうことは、聴き手自身による創造的な作業を停滞させてしまいかねない。

作り手にとってもまた、言語に対する過剰な依存はデメリットになりうるように私には思える。普段あまり意識せずに行っていることを、主に言葉を使って意識的に振り返ることをメタ認知と呼び、学びや認知的な活動そのものを改善する働きがあることが度々指摘されてきた。その一方、無理に言語化することが記憶や問題解決を阻害する可能性を指摘する知見もある。作曲家の手元にある素材のさまざまな可能性の中から、特定のオプションのみを強く意識してしまうことは、それ以外の可能性の探索を抑制してしまうリスクを持っている。あるいは、それまで思ってもいなかった「全ての作品に共通するテーマ」について答えなければならない時、とりあえず思いついたありきたりなフレーズを口にして、それがその後の創作を制約してしまったら、どんなことになってしまうだろう?

結局、聴き手も作り手も言葉に縛られ、言葉に踊らされる。私が、こんなに長い文章を書きながらも、自分の仕事を言葉で説明することに躊躇しているのは、安易に説明しようとしてしまうことがもたらす厄介な事態に対して臆病だからかもしれない。言葉をとおして捉えることの恩恵と弊害の間のバランスをどう取るのか、何年作曲していても私には難しい問題であり続けている。

* * * * *

それにしても、自分の作曲の仕事について書く、と言いながら、実質的には読者の皆さんの期待に全く沿わないことを書き綴ってきた気がしてならない。多くの方は、作曲家が言葉で書いたものは、作曲者自身による正典的な説明、立場表明や何らかの宣言であるはずと期待されているのではないかと思う。

それに反して、今ここで書いてきた文章は、焦点が定まらず常に移り変わる雑談の中のある一部を取り出したもののようにも思える。私たちが言葉を使ってなす対話や会話、雑談の中で、私たちはやりとりしながら新たな話題を見つけ、思い出話やふと思いついたジョークを口にし、また以前の話題に戻ったりもする。落ち着きなくうろうろし、新たな何かが生まれ、また消滅していく、作曲家の言葉はこうしたとめどないプロセスの中にあり、それは新たな作品の種を蒔き、さらに会話は続いていく。作曲家の書く言葉は、作品の傍らで絶えず続く対話のなかのある瞬間を切り出したもので、読者もまたその対話に何らかの形で参加するかもしれない、そういう場所だと考えるのが、一番相応しいのかもしれない。

* * * * * *

ということで、2回にわたって長々と書いてきたこの話もこれで一旦おしまい。来月は別の話題で書こうと思っています。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。ではまた来月。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

田中吉史

独学で作曲を始め、1994-5年にChaya Czernowinに師事。1988年と89年に現音作曲新人賞入選。1990年より作曲家グループ”TEMPUS NOVUM”のメンバーとして活動。1996年に秋吉台国際作曲賞を受賞。2001年ISCM World Music Days、2003年ACLアジア音楽祭 に入選。2006-18年現代音楽セミナー「秋吉台の夏」講師を務める。これまで器楽や声楽作品を中心に手がけてきた。近作に、楽器演奏する際の身体的制約に注目した独奏曲、既存の音楽作品から素材を抽出した作品、人間の話し声の録音に基づく「発話移植計画」シリーズなどがある。楽譜とCDがArs Publica (http://www.arspublica.it/)、マザーアース(http://www.mother-earth-publishing.com/)、ALMレコード、フォンテックから出版されている。

・プロフィール、ディスコグラフィ

https://japanesecomposers.info/jc/composers-basic-information/tanaka-yoshifumi/

・作品リスト

https://japanesecomposers.info/jc/composers-basic-information/tanaka-yoshifumi/yoshifumi-tanaka-list/

・YouTubeプレイリスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj061UQDeaPkirD7iJWx4ezs18QeFezGA

【公演情報】

芸術講座 トイピアノの森Ⅱ 「大人のためのトイピアノ講座」

2023年2月20日(月)18:30開演 愛知県立芸術大学 室内楽ホール

トイピアノのための”ascending”(2021) 再演

演奏:中村和枝

https://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/topics_0002026.html

橋本晋哉チューバリサイタル4

2023年2月27日(月)19時開演 杉並公会堂小ホール

“Aura di Bruno”(2008) 再演

https://tiget.net/events/201700?fbclid=IwAR0StSf1bImWkZw8RS9Vjf-_h7fIwn-HEgtR3or5mUlPOnDhNa_Iy_Id1nM