カデンツァ|音楽の未来って (最終回)批評の未来|丘山万里子

音楽の未来って (最終回)批評の未来

“Where does Music come from? What is Music? Where is Music going?”

“ D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?”

(15 ) Where does criticism come from? What is criticism? Where is criticism going?

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

本誌も創刊8年目に入った。10月恒例、批評について。

そして、今回で《音楽の未来って》シリーズを終える。

創刊のおりMessageに私はこう書いた。

批評は、いらない。

のだろうか。

情報は求めるが、評価や価値判断は求めない。

が、今日、であっても。

私たちは、個々の耳と心に則った批評をここに発信する。

批評を、呼びかけ、と考えて。

コマーシャリズムとは一線を画し、音楽の創造から享受にいたる全ての人々との交感と相互刺激が、音楽文化の真の成熟への新たな軌道となることを願う。

深く受け止め、深く考え、深く論じ、人間の「良識」を探る場となることを願う。

批評は、呼びかけ、と考えて。

この気持ちは今も変わらないが、7年前と今とでは状況が激変したと思う。

パンデミックによる生音喪失は、まさに創造から享受までの従来のあり方に大きな問いを投げかけ、交感と相互刺激の場がライブ会場でなくネット上で繰り広げられるようになった。それはそれで一つの新たな回路であり、可能性を拓くものだと私は考えている。

だがそんななかで公的な「批評の場」は減り続け、個人のブログとの相違を主張することの困難は増していると言えよう。

本誌の原則は「書きたい人が書きたいことを書きたいように書く」だが、執筆者の「批評観」はそれぞれだ。正直に言えば、創刊当時、私には「これが批評だ」的な思い込みや気負いがあったが、それは長年その道を歩んできた経験則でしかなく、そんなものを振り回す気はもはやない。

当初、書いてみたいという若者たちに、批評ってどういうものだと思う?と尋ねると、日刊紙や音楽専門誌に載ってるやつですよね、という返事がけっこうあった。彼彼女らの音楽批評のイメージは、その種のメディアに書かれている文章、というくらいの素朴なもので、批評というより記事全般であった。そこで、いや、批評って、と説明するのは大変むずかしい、とつくづく思ったものだ。

それから数年、批評誌という本誌のあり方が徐々に理解されるにつれ、出会う若者たちの中にも一つの傾向があることに気づいた。創造現場との協働に積極的なのだ。要するに同世代の作曲家や演奏家たち、あるいは美術、演劇、舞踊などジャンル横断による新たな創造の場のプロデューサー的役割に意欲を示す。

批評家と同時代の作曲家・演奏家たちの協働といえば、かつての前衛の最盛期、20世紀音楽研究所(1957~65)での吉田秀和が一つのモデルだが、こちらはいわば欧米前衛紹介という啓蒙活動だった。この種の路線上に、例えば今日のサントリーホールサマーフェスティヴァル 「ザ・プロデューサー・シリーズ」における長木誠司(1958~/2015年サマーフェス)、片山杜秀(1963~/2017)が挙げられよう。そこまで大がかりでなくとも、中小様々な場でテーマ性のある企画の核に音楽学的専門知識と批評眼を持つと思われる批評家が据えられることは多い。

いわゆる音楽学を学ぶ若者たちが、こうした批評家、あるいは音楽学者の活躍に批評(家)像を見るのは自然なことだろう。

それとは別に、私が思い出すのは秋山邦晴(1929~1996)だ。

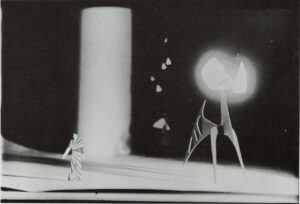

吉田より16歳若く生まれ、その歳の差だけ早く逝った秋山邦晴が参加した実験工房(1951~57、未解散)は「芸術の諸種の分野を統合して在来の展覧会形式に見られなかった、異質の、芸術相互の有機的な結合を見いだす」(結成趣旨)ことを主眼とし、新たな日本の前衛創作運動を牽引するものであった。詩人瀧口修造を顧問格に工房メンバーは20代、まさに同世代の若者たちの集団だ。[造形] 大辻清司、北代省三、駒井哲郎、福島秀子、山口勝弘、[音楽] 佐藤慶次郎、鈴木博義、園田高弘、武満徹、福島和夫、湯浅譲二、[詩・評論] 秋山邦晴、[照明] 今井直次、[技術] 山崎英夫の14名がそれぞれに多彩なコラボレーション、インスタレーションを行なった。

旗揚げ公演は『ピカソ展』(1951@日本橋高島屋)にちなむバレエ公演『生きる悦び』(@日比谷公会堂)で、ダンサー谷桃子に、振り付け、舞台、照明など各分野の若手がスタッフに参集、音楽は武満徹と鈴木博義、台本が秋山と、まさに領域横断、総合芸術たる理念にふさわしい企画であった。同時に最新テクノロジーとの融合、インターメディアとしての芸術も希求され、刺激的なシーンを創出している。秋山はそこで執筆から企画に至るまで幅広い手腕を発揮した。ちなみに彼らには反アカデミズム的傾向もあったとされる。

この実験工房に、昨今の若者たちのジャンル横断傾向が重なって見える。いわば実験工房ルネッサンス、みたいな感じ。

パンデミック以前から、若い演奏家が自己プロデュース力をつけているのは認識していたし、演奏家と作曲家の協働は、昔から委嘱や音楽祭といった形態がある。とりわけ私に印象深いのは『東京の夏 音楽祭』(1985~2009)で、切り口の斬新さ、発想の豊かさ、スケールの大きさが群を抜いていたように思う。中核には作曲家石井真木、ピアニスト江戸京子、そして批評家・音楽学者の船山隆(1941~) が居た。

批評を書いてみたい若者が、同じように音楽の創造現場に自分も何らかの形で関わりたい、と考えるのはある意味、自己実現の一つの形でもあろう。

彼らは、音楽が好き、というシンプルなモチベーションから周囲の音楽仲間たちと小さなコンサートの企画(自分で演奏も含む)をする同好会的活動に慣れている。したがって、そこでの作品、メンバー紹介などで何かを書くのが「文章を書く」(学会用論文ではない)ことの初発であることが多い。その延長線上に「音楽について何かを書く=批評(?)」というイメージがあるように思う。

本誌へのレビュー寄稿にあたり、どうしてこの公演を?と訊くことがある。以前、ご紹介した通り、次月の注目公演・イベント推挙の際、その理由をコメントするのが一応、執筆者の原則ゆえ。まれに、友達(とか知り合い)で、いいな、面白いなと思うから、といった答えに遭遇すると、うーん、批評って何なのかな、とこちらが考え込んでしまう。

当初は、いやいや、そういうお仲間評がこの世界をなあなあ界隈にしたんだから、そういうのはちょっと、と言ってみたのだが、そこでさあっーと引かれて、あれ?と思った。

敷衍するなら、批評というものが、ここが面白い、ここがいい、ここが推しだ、という書き手の評価、価値観から成り立つものであれば(メッセージに「私たちは、個々の耳と心に則った批評をここに発信する」とある)、そこには対象との何らかの共振・理解があるはずだ。であれば、この価値をより多くの人々と共有したい、という気持ちは自然であるから、自分が評価する仲間たちのことを書いてどこがおかしい?と問われれば、戸惑うわけだ。

別に若者に限らない。中堅からヴェテランまで、それぞれが持っている固有の価値観、評価基準で私たちはレビューを選び執筆するわけだが、注目するということはすでに、「いいかも」「絶対面白い」という執筆者の判断が働いているわけで、個々のアンテナは全方位に常に機能するというより、どうしても好みに偏ってくるのは否めない。その好みの中に、価値観が似る近しい人々がいても不思議はなく、すごくいいんだけど、親しいから....という逡巡が生まれ、執筆を断念せざるを得ないこともあるのだ。評価したいのに書けない、というジレンマをどうするか。

若者たちの「なんで書いちゃいけないの?」と「これはちょっと書けないなあ」の間にあるのは、対象の評価について、友達や仲間意識がそこに内包されているかどうか、だろう。その対象と自分との距離に自覚的であるかないか。親しい仲と峻別した位置に自分を置けるか。

批評とは、必ず外部であることを基とする、というのが私の考えだが、実際のところ、そんなに簡単な話ではないのは、老いも若きも同じだ。そもそも人間というものは本当は内・外になど「分けることができない」ものだから。あるいはどんな時でも、外部である他者との遭遇によってしか自分は発現してこないものだから。

ともあれ、前述した秋山の実験工房でのスタンスは、明らかにメンバーへの共感理解に基づいた執筆であったし、そこには共通する価値観もあったろう。同世代の仲間とワイワイ、あるいは口角泡を飛ばす議論もあったろう。この活動は華やかな話題をその都度まいたが6年で終わった。それぞれに、自分の行先を見定め今自分のなすべきことを選ぶうち、自然に遠のいて行ったのだと思う。私は解散しなかった彼らのことを、永遠の青春の1ページのように美しいな、と思う。

秋山は早稲田仏文在学中に『レコード音楽』編集長となり、工房での活動1年後に中退、読売新聞文化欄に音楽批評を書き始めている(1952)。その後『作曲家の個展』(1956~58)企画構成など、没するまで大車輪の活躍を続けた。

私は学生時代に『日本の作曲家たち 上下』(1979/音楽之友社)を読み、彼の存在を知った。こういう仕事を自分はしたい、と強く思った。その丹念な取材、インタビュアーとしての才、執筆者としての才、プロデューサーとしての才、ばかりでなく全ての分野に通貫する時代感覚の鋭敏と深度に感銘を受けた。言葉を交わしたのは自分も批評を書くようになり、たぶん、日米批評家が集まってのシンポジウムの折だったと思う。カラフルなシャツを着て、話しぶりは穏やかだった。「『日本の作曲家たち』みたいな仕事がしたいです。」と言ったら、目を細めて、ほう、という顔をなさった。吉田秀和、遠山一行とは異なる、キラキラした存在だった。

私自身は、作曲家論執筆にあたりインタビューも個人的接触もしないが、人それぞれのやり方であって、正解などない。データだけ並べるのは評論ではない、くらいは当たり前のことだし。

その死がずいぶん早かったのを、本当に残念に思っている。

今の若者らを実験工房に重ねるのは、お友達でもお仲間でもなんでもいい、自分たちのやりたいことをやってみればいいんじゃないか、と思うようになったからだ。

そういうなかで、人は自分の位置を見定め、自分の道を探り、創って行くのだろう。

秋山は著作『昭和の作曲家たち 太平洋戦争と音楽』(編集:林淑姫/2003/音楽之友社)の<序>でこう述べている。少し長いが引用する。

「戦後すでに三十年になろうとしている。その三十年間に、はたして日本の作曲界はどのように変わって来たのであろう。敗戦のときぼくは中学四年、十六歳であった。明日からの自分は誰も頼りにせずに自分で歩いていくしかないのだと考えた。あの日の空はどこまでも青かった。その染みるような青い空の強烈な印象とともに、あのときの決意をぼくはいま鮮明に憶い出すことができる。そしておそらく、ぼくと同じ世代の作曲家たちもこのような精神の状態をあのときもったにちがいないのである。

戦後の日本の作曲界はこうした若い世代の作曲家たちによって新しく展開されていったのだった。かれらは戦前の作曲界の遺産には見向きもせずに、まず自分の出発する地点をみずから探すことからはじめた。自分の手で確かめ、自分の求める内心の欲求にしか頼るものがなかったからである。

その残酷なまでに清潔になっていたかれらの眼には、戦前の作曲界が意外な不毛の歴史をつづけてきたように思われたのであろうし、またかれら自身を思想的、論理的に形成していくためにはほとんどそれが無力であるように感じられたのであったろう。そしてなによりも音楽をたんなる音の個人的なたわむれとしておくことができなくなり、いやおうなく現代史という巨大なうごきの中の自分を意識しながら作曲していかなければならなくなったのである。そこでかれらは過去と断絶し、現実のもろもろの変動のなかで音楽を考えるという意識を強くもち、そこから出発したのであった。」

秋山がこれを書いたとき、かれら同様、四十を越える年齢となっていた。

私はここに、秋山の評文の美しさ、外部としての確かな批評家の眼を読む。

であれば、今の若者たちの実験工房ルネッサンスから、その20年後にこうした評文が現れないとは限らない。

私は思う。

戦中だろうと戦後だろうと、はたまた歴史でしかそれを知らない今の世代だろうと、若者にとって青春とは同じ苦さと甘さをもっているものであろうと。どの時代にも苦しみも悲しみも絶望も希望も悦びもある。時代の変貌の速さを私たちは言うが、どの時代の人々も、その変化の速度を同じように急激な変化、と感じていたであろうこと。

今はまだ戦争に狩り出されていない現代日本の若者たちもまた、例えばパンデミックや社会の IT化、人工頭脳社会、地球環境の破壊といった巨大な不安に向き合うにあたり、やはり「自分の手で確かめ、自分の求める内心の欲求にしか頼るものがない」という意識なしに生きることは不可能ではないか。

秋山自身は、この書の副題にあるように、太平洋戦争における作曲家たちの個々の状況を克明に取材、遺していった。つまり、彼は自世代、前世代へと歴史を辿り検証し、それを私たちに継ぐ作業をコツコツと続けたのである。

彼は1996年8月の死の直前6月に『1953年ライトアップ 新しい戦後美術像が見えてきた』展関連催事として《再現・1950年代の冒険 実験工房コンサート》を企画構成。翌月、同・「再現。1950年代の冒険 映像と音楽」を企画構成し、世を去った。

パンデミック以降、本誌はおりに触れ、様々なテーマでZOOM雑談会を開き、自由に話し合うことを重ねてきたが、そこでは結局「批評を書くこと」についての論議になることが常だ。

私は基本的に仲間とか組織とかに属することを好まないが、「外部であろうとすること」への意志が共有されている場としての本誌の存在がどれほど大きいか知れない。

先般のプチ炎上を自分のなかで整理するのに私は非常に苦しんだ。そのとき、本誌を背負う充実の中堅から溌剌30代若手に至るまで全てのメンバーが、丁寧な助言と厳しい批判をしてくれたことを本当にありがたく思った。

文章を一切書かなかった5月号更新にあたり、原稿を読みながら全ての記事、レビューが「これが今の私の批評です」と呼びかけてくれているようで、それが一つの交響楽のように鳴り響くのを感じ、深い感動を覚えた。

つまり、批評とは、対象に向かい一つ一つそのときそのときを誠実に書いてゆくこと、その行為の中にしかないのである。批評とは、などという理屈以前に、眼前の対象に迫ってゆく言葉だけが、批評というものをそれぞれの前にあらわにするのだ。

だから、とにかく書くこと。一つ一つ、書き続けること。

それしかない。

彼らはそう、背を押してくれた

同時に、まさに外部たる方々が直截な批判を投稿してくださったことも大きな力となった。そのように立場の異なる人々が何かを巡って言葉を交わすこと。それこそが、交感と相互刺激ということなのだから。

読者も含め、関わり合う全ての人々が、互いに外部であり、そのことに自覚的であること。書く、奏する、読むといった創造行為が立ち上がってくる場所には、必ず外部への自覚があり、その内と外のダイナミックな往来にこそ創造のエネルギーが発生するのだと私は考える。

本誌は音楽ばかりでなく、美術、ダンス、演劇、映画など幅広い領域の創造を扱う誌面に育った。20年後、私はとっくに消えている。けれども、今、自分にできる最善を尽くそうとは思っている。

私が生きてきた時代は秋山とは違うし、中堅も若手ももっと若い人たちもそれぞれの時代の子だ(時は流れているから区切ることはできないが)。けれど、何か書いてみたい、と思う人はみな、どの時代にあっても、「自分の手で確かめ、自分の求める内心の欲求にしか頼るものがない」という意識を持っているのではなかろうか。

批評の未来は、いつでも、そこにある気がする。

そうして本誌が、老いも若きも一緒くたに、勝手なことをあれこれ言い合い刺激し合い学び合える自由な空気がいつでも流れている場であり続けること。異論・反論・異質を短絡的に退けず、常に自分の中の外部を保持する努力を続けること。

そういう努力を続けるなかで、批評の未来を望見できればと願っている。

追記:本コラム「カデンツァ」は今後、定期でなく随時掲載といたします。

(2022/10/15)