五線紙のパンセ|ハーモニー礼賛(3)|夏田昌和

ハーモニー礼賛(3)

Text & Photos by 夏田昌和 (Masakazu Natsuda)

和音や和声について私見を述べる本コラムも今回で最終回。初回は私が受けた和声教育、第2回は和声の歴史的発展について書いてみましたが、今回は20世紀以降におけるハーモニーや自分の創作という面から書いてみたいと思います。

さて先日、数十年ぶりに春の奈良を訪れてまいりました。興福寺で阿修羅さん他にお会いし、次に春日大社へと向かう道すがら柿の葉寿司のお店で昼食をとったのですが、そこに添えられていた茶粥がちょっと衝撃だったのです。お米とほうじ茶の他は本当に少しだけ塩気が感じられるのみ。何とも素朴な味わいと見た目だったのですが、常日頃より食欲の奴隷と化し美食飽食を追い求めがちな私としては、頭をガツンとやられた気が致しました。この国の人は昔からこのようなものを延々と食してきたのだろうな、ということが直感されたのです。穀物を炊いて、ほんの少し塩を加える。ところがもう少し旨味が欲しい、甘みも、いや苦味や辛味だって…と一旦欲が出てくるともう止まりません。お出汁をとって味醂や醤油やお酢やお味噌を足していき、現代では世界中のものがすぐ手に入るので、胡椒や唐辛子や各種スパイスも加え放題。冷蔵庫にはソースやマヨネーズ、ケチャップ、焼肉のたれも…と、どんどん刺激の強い方向へと走りがちなのが人の性とも言えましょう。そしてこれ、和音と和声の歴史にも重なるところがあるのではないかとも思えるのです。構成音の数を徐々に増やし、さらにそこに倚音をぶつけて…と味と刺激を強めていった結果が、前回最後に取り上げたマーラーやその先の新ウィーン楽派の無調音楽であるとも言えるのではないでしょうか。不協和音程が縦横に重ねられたそこでは全ての瞬間に(和声的な意味での)緊張が存在する訳ですが、人間は刺激には慣れやすい存在。常に刺激があるということは、やがては何も感じなくなるということと紙一重な気もします。A.ベルクの素晴らしい作品など例外はあるものの、無調や12音技法で書かれた20世紀作品の多くが、そういう訳で私にはややモノクロームに聞こえてしまうのです。

18~19世紀の音楽ではバッハやハイドン、ベートーヴェン、シューマン、ブラームス、ワーグナー、ブルックナーといったドイツやゲルマン系の作曲家の作品が圧倒的に好きな私ですが、その先になると一転してドビュッシーやラヴェル、ストラヴィンスキー、プーランク、メシアン、デュティーユといったフランス系の音楽の方が好みです。調性感の有無やその度合いに差はあるものの、彼らの用いるハーモニーに何れも豊かな色彩感と協和性を感じるからです。またフランス以外の現代作曲家でもリゲティやルトスワフスキ、ライヒなどの音楽の「響き」は、それぞれの理論的背景や時間構築の原理は別にしても、それ自身とても魅力的に感じます。そういう訳で私が約30年前に留学先としてフランス・パリを選び、スペクトル楽派の代表的作曲家であったジェラール・グリゼー(1946-1998)にパリ音楽院で師事することになったのは、自然な流れであったと言えるでしょう。グリゼーやトリスタン・ミュライユ(1947-)を始めとするメシアン門下の作曲家たちによって1970年代に創始された「スペクトル音楽 Musique spectrale」は、音色のスペクトル解析に基づいた楽器による音色の合成や、電子音楽的技術の器楽作曲への応用といった方法論を特徴としています。それはフーリエ変換とコンピュータ・テクノロジーの恩恵を受けている現代ならではの方法論である一方、初めは中世オルガヌム以来のオクターヴと完全5度、ルネッサンス時代〜バロック初期にかけてそこに加わる長・短3度や6度、その後古典派やロマン派の時代には7の和音や9の和音、20世紀前半のフランス印象派でしばしば用いられる第11、13倍音というように、次第に高次の倍音が“協和的な響き”の中に取り込まれてくる西洋音楽の和音と和声の歴史にもきちんと連なる音楽なのです。

一つここで触れておきたいのは、私にとって大学〜大学院時代に師事した師匠の一人でもいらっしゃる作曲家の近藤譲先生は「スペクトル音楽の方法論は音響の垂直方向を構造化するためのものであり、音楽の時間的進展には寄与するものがない」という趣旨の発言を時折されており、大変な識者で影響力の大きい方だけにその言説がそのまま引用されることも少なくないのですが、これは誤謬とまでは申しませんがスペクトル音楽の一面しか捉えていない偏った認識であると私は考えています。私自身が知る限り、少なくともグリゼーの関心は魅力ある音響を生み出すことだけではなく、その時間的な推移や方向性を如何にコントロールするかに向けられ、響きの特性と周期/非周期リズムの相関関係を見出すことにも熱心でした。私が留学から戻って1年ほど経った1998年に突然の病で早逝してしまったのがつくづく残念ですが、彼の最大の功績は協和⟺不協和、ドミナント⟺トニック、緊張⇔弛緩という対位法や機能和声法の根幹にある西洋音楽のダイナミックな原理を、新たな方法論で蘇らせたところにあるのではないでしょうか。彼の音楽は、喩えて言えば「V7がI度に解決する」といった和声進行を漸進的なプロセスとして極めてゆっくりと聴取させるというような面があり、それは時間的な進展そのものです。始めはドイツ・トロッシンゲンの音楽院で、次にパリ音楽院(メシアンに師事する直前に和声の一等賞も!)で教育を受けたグリゼーは、「自分は(音楽的には)半分ドイツ人で半分フランス人」だと冗談めかして言っていましたが、それは音楽の響き(和音)を垂直的に聴きそこに美を求めるフランス的な耳と、和音や和声に音楽の方向性と推進力を託すドイツ的な耳という、2つの伝統を背負っているという自負だったと思います。彼があるエッセイで述べていたことですが、ドイツの伝統的な和声教育では和音をI度やV度のように「機能」(和音記号)で表し、フランスの教育では6や5のようにバスの上に生じる「響き」(和音数字)で表す、そこに既に意識の違いがあるのだ、と。なるほど、と膝を打ったものです。

さてこの辺で私自身の創作における“和声語法”についても幾つか例を挙げてご紹介させて頂きたいと思います。最初は合唱指揮者の西川竜太さんとヴォクスマーナの委嘱で2006年に作曲した《ノヴァーリスによる12声のコラール》。ロマン派の詩人ノヴァーリスのドイツ語詩に作曲したこの作品では、極めてシステマティックに和声言語を扱いました。最高で第21倍音(ただし音程を取るのが難しいアカペラ・アンサンブルのための曲なので、普段使用する微分音程は使用せず12平均律に矯正してあります)まで使用するものの、全面的に協和的な響きの和音が用いられています。曲は詩の構成に従って6部に分かれ、ホモフォニックな第1節では和音はテキストの1音節毎に変わり、2重合唱(6人×2)となる第2節ではほぼ1単語=1和音、3重合唱(4人×3)となる第3節では半行(2〜4単語)で約2和音、4重合唱(3人×4)となる第4節では1行あたり2〜3和音、6重合唱(2人×6)となる第5節では1行=1和音、12声の複雑なポリフォニーとなる第6部では詩の2行全体が1和音となります。曲が進むにつれてテクスチュアがより対位法的になっていくのに対し、和声リズムはより緩慢になっていくのです。また和声進行も、和音の根音が短3度、長3度、増4度のいずれかに進行するよう、予めシステマティックに定められています。作品の詳細な分析と演奏動画は下記でご覧いただけます。

分析:https://artandmedia.com/artists/masakazu-natsuda/theses

演奏動画:https://www.youtube.com/watch?v=K1WXbFcURKg

次に取り上げたいのは、やはり西川氏とヴォクスマーナの委嘱で2019年に作曲した声楽アンサンブルのための《りんごへの固執》です。和音の推移をシステマティックに計画、実施した上述の《ノヴァーリスによる12声のコラール》と異なり、この《りんごへの固執》は直感に従って自由に音を選び、書き進めた楽曲ですが、その分このコラム第1回で書いたようなエクリチュールの素養が自然に活かされていると思います。テキストに用いたのは谷川俊太郎さんの同名の詩で、りんごを例に事物の存在と名称、属性の関係や、個別と一般などについて思索を巡らすなかなか深い内容ですが、言葉のリズムが大変心地よいのです。「りんご」という単語が全部で41回も登場しますが、その全てが少しずつ異なる和音やニュアンスで歌われます。このコラム第2回の中でワーグナーが《トリスタンとイゾルデ》第2幕の「愛の二重唱」で「Liebe (愛)」 や「lebe (生きる)」という単語を様々な和音で歌わせたことに触れましたが、それと同様に作曲家としての腕の見せどころでした。下記でスコア付きの動画をご覧いただけます。また谷川さんの詩の全文も説明の中に掲載してあります。

スコア付き動画:https://www.youtube.com/watch?v=lITXPGSEh7E

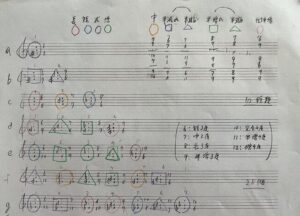

最後にご紹介したいのは2021年に第6回両国アートフェスティバルの委嘱で作曲し、及川夕美さんと大須賀かおりさんに2台ピアノで初演していただいた《4分音を伴う3和音のためのエチュード》です。この曲を演奏する2台のピアノは互いに4分音(半音の半分の音程)違いに調律されており、24平均律(1オクターヴを24等分する音階)の環境が用意されています。すると4分音を用いた中3度(7/4音)や半増3度(9/4音)という音程を得られるため、従来の長3和音(長3度+短3度)、短3和音(短3度+長3度)、増3和音(長3度×2)、減3和音(短3度×2)の4種類に加えて、中3和音(中3度×2)や、半増3和音(長3度+中3度の組み合わせ)2種、半減3和音(短3度と中3度の組み合わせ)2種、短3半増3和音(短3度と半増3度の組み合わせ)の6種類が新たに生まれるのです(和音の呼び方は声楽家の松平敬氏による微分音程呼称案を元に私が命名)。写真と譜例は作曲に先んじて用意した10種類の和音28個のスケッチと、それを用いた楽曲冒頭の2小節半。しかし演奏ではこれらの和音を2人の奏者が手分けしてぴったりシンクロしながら奏さねばなりません。

上のスケッチ、Doの音を上声に置いた様々な3和音密集配置を書き出したものですが、このコラムの第1回に掲載した写真の1枚目、10歳の私が父鐘甲から受けた和声の手ほどきノートによく似ております。 私としてはここで一旦楽典や和声学の1年生に舞い戻りつつ、しかし同時にそれは微分音程を用いた新しい響きを吟味し紡いでいく試みでもあり、だからこその「エチュード」なのです。素材を敢えて音が3つだけの3和音に限ったのも、最も単純なところで4分音を用いた和声語法の基礎を探求しようと考えたからです。(実際、構成音が4つある7の和音に4分音を導入すると、その種類は一気に増え過ぎてしまいます。)

演奏動画:https://www.youtube.com/watch?v=FGWslJwLRLQ

この連載もそろそろ終わりに近づいて参りました。音と音を和す「和音」や声と声を和す「和声」。西洋音楽理論の基礎としてだけではなく、ここには人が音楽を奏でる時に感じる得る根源的な喜びや、最も尊ばれるべき音楽の精神があるのではないでしょうか? 現在の現代音楽界では、そもそも安定した音高を殆ど用いずに多彩なノイズを上手に活用する音楽表現や、用いたとしても複雑なテクスチュアや過剰な速度によって定かには聴き取れないことを前提とするような表現が次第に大きな割合を占めつつあり、それらは大変洗練の極みにあるとは思うのですが、ハーモニーや音楽言語という面ではやや残念にも感じます。作曲家としての私は、これからも用いる素材の基本を昔ながらの音高表現とリズムに置き、受け継がれてきた耳の伝統とも謙虚に向き合いながら、自分自身が「美しい」と感じることのできる新しいハーモニーの世界を追求していきたいと考えています。3回にわたりお読みいただきありがとうございました。

(2022/4/15)

―――――――――――――――――

夏田昌和 (Masakazu natsuda)

1968年東京生まれ。東京芸術大学大学院修了後、渡仏。パリ国立高等音楽院にて作曲と指揮を学び、審査員全員一致の首席一等賞を得て同院作曲科を卒業。作曲を野田暉行、永冨正之、近藤譲、Gérard Grisey 、指揮を秋山和慶、Jean-Sébastien Béreau、伴奏法をHenriette Puig=Roget の各氏に師事。芥川作曲賞や出光音楽賞をはじめとする受賞や入賞、入選多数。フランス文化省やサントリー芸術財団、アンサンブル・アンテルコンタンポランを始めとする数多くの公的機関や演奏団体、ソリストより委嘱を受けて書かれた作品は、世界各地の様々な音楽祭や演奏会にて紹介されている。指揮者としては邦人作品の初演や海外現代作品の紹介に数多く携わり、グリゼイの「Vortex Temporum」や「境界を越えるための4つの歌」の日本初演も指揮した。日仏現代音楽協会の設立に参画し、様々な演奏会や教育・啓蒙プログラムを企画・運営している。2013年に東京オペラシティ・リサイタルホールにて大規模な室内楽個展が開催された他、2021年には第6回両国アートフェスティバルの芸術監督として3種6公演を成功に導いた。

https://artandmedia.com/artists/masakazu-natsuda/