内田光子/キーシン/ツィメルマン〜3人のピアノに想う|能登原由美

内田光子/キーシン/ツィメルマン〜3人のピアノに想う|能登原由美

Mitsuko Uchida/Evgeny Kissin/Krystian Zimerman: In Hearing of Three Great Pianists

Reviewed by 能登原由美(Yumi Notohara)

コロナの猛威が幾分和らいだ2021年の秋、日本のピアノ界はいつになく華やいだ気分に包まれた。何よりも、5年に一度のショパン国際ピアノコンクールで2人の日本人が入賞。しかも、そのうちの1人は、1970年に内田光子が獲得した邦人歴代最高位の第2位に並ぶ。直後から、オリンピック・メダリスト同様、国を挙げての称賛が始まった。彼らの人となりや受賞までの足跡、将来の展望といった様々なエピソードが数々のニュースで取り上げられてさらなる話題を呼び起こし、年末に至るまで「ショパン」という言葉がメディアを賑わせ続けた。

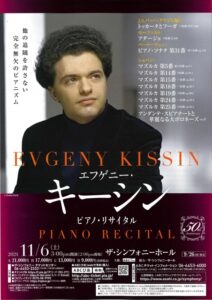

もちろん、そのことに水を差すつもりはない。というのも、これから書こうとしているのは、まさに半世紀前に同じ快挙を成し遂げた内田その人であり、さらに同コンクールの次の大会(1975年)で優勝したクリスチャン・ツィメルマンについてであるのだから。奇しくもこの秋から冬にかけて、ショパン・コンクールを通して世界に躍り出た2人のピアニストが来日公演を行なった。さらに、12歳で演奏したショパンのピアノ協奏曲をきっかけに一躍スターダムにのし上がり、今なお世界中にファンをもつエフゲニー・キーシンが50歳を記念して来日ツアーを敢行。いずれもショパンをきっかけに大家への道を歩んだ奏者たち、内田光子、エフゲニー・キーシン、クリスチャン・ツィメルマンの3人が顔を揃える豪華な年となったのである。

ただし、キャリアの出発点に同じ作曲家があったとはいえ、彼らの音楽家としての気質や方向性は大きく異なっている。ゆえに、コンサート相互の比較は一概にはできないし、あまり意味をなさないように思う。ただ、徹底して自己の音楽に対峙し、その孤高の極みに屹立していること、その比類のなさ、もはや他者と比べられる座標にはいないことが3者に共通している点であろう。

時代を超越する内田の世界

10月21日に行われた内田の公演(京都コンサートホール)では、ベートーヴェンの大作《ディアベッリのワルツによる33の変奏曲》をメインに、前半はシューベルトの《4つの即興曲D. 935》より最初の2曲が演奏された。これら古典派から初期ロマン派にかけての作品は、まさに彼女が近年力を入れているレパートリーだ。特にシューベルトは3年前の来日リサイタルでのテーマでもあり、筆者も兵庫で聴いている。ひたすら作品との対話に没入し、聴き手の共感をも遮るほどの禁欲的な姿にその時は多少戸惑いも覚えたが、そのような「孤高の舞台」を作り上げる芸術家としての凄みもつくづく実感したものだ。それに比べれば、今度の演奏は我々他者にも入り込む余地を残しているような親密さがあった。だがそれだけに、その世界の深遠さがより間近に迫るものとなった。

10月21日に行われた内田の公演(京都コンサートホール)では、ベートーヴェンの大作《ディアベッリのワルツによる33の変奏曲》をメインに、前半はシューベルトの《4つの即興曲D. 935》より最初の2曲が演奏された。これら古典派から初期ロマン派にかけての作品は、まさに彼女が近年力を入れているレパートリーだ。特にシューベルトは3年前の来日リサイタルでのテーマでもあり、筆者も兵庫で聴いている。ひたすら作品との対話に没入し、聴き手の共感をも遮るほどの禁欲的な姿にその時は多少戸惑いも覚えたが、そのような「孤高の舞台」を作り上げる芸術家としての凄みもつくづく実感したものだ。それに比べれば、今度の演奏は我々他者にも入り込む余地を残しているような親密さがあった。だがそれだけに、その世界の深遠さがより間近に迫るものとなった。

それにしても、形や枠組みが堅固な時代の音楽であっても、彼女の手にかかるとメヌエットやワルツといった形は外側の箱に過ぎず、その中に広がる世界にこそ命が宿っていることがまざまざと感じられる。つまり、細かな時代様式は後景に押しやられ、時空を超越した大きな宇宙が立ち現れるのだ。と言って、どのようなスタイルでも同じというわけではない。例えば《ディアベッリ》では、リズムや旋律といった要素を彫琢することで個々の変奏の性格を浮き彫りにする。そうして一つ一つの変奏が積み重ねられ、気づけば大きな建造物が築き上げられている。その長い階梯を共にする時、弾き手によってはこちらにも精神的に重労働が強いられるのだが、彼女の歩みは峻厳ではありながらもどこか軽やかで、愉悦を味わうことができるものであった。

内田光子 ピアノ・リサイタル →foreign language

2021年10月21日 京都コンサートホール

〈曲目〉

シューベルト:4つの即興曲D.935より第1曲、第2曲

ベートーヴェン:ディアベッリのワルツによる33の変奏曲ハ長調 作品120

キーシンの歌心

年を追うごとに内省的な側面が強くなっているようにみえる内田とは対照的に、キーシンの音楽は今なお外部に向かって開かれているように思える。というのも、かつての「神童」は「巨匠」となった今でも内部から湧き上がるパトスに忠実で、童心を失っていない。かといって、その欲求はあくまで音楽の中から生成されるものであり、個人的な想いや考えを吐露するわけでは決してない。何よりも今度の来日公演は、6歳から一貫して師事してきた「唯一無二の」師匠が7月に逝去した直後で、パンフレットはその思い出を回想する言葉で溢れたが、演奏自体には音楽から離れたところの湿り気など微塵も感じられなかった。ただ、生涯にわたって信奉する師と同様、音楽の本質は幼少時から変わらないことを示すものであった。(筆者は11月6日、大阪のザ・シンフォニーホールでの公演を聴く)。

年を追うごとに内省的な側面が強くなっているようにみえる内田とは対照的に、キーシンの音楽は今なお外部に向かって開かれているように思える。というのも、かつての「神童」は「巨匠」となった今でも内部から湧き上がるパトスに忠実で、童心を失っていない。かといって、その欲求はあくまで音楽の中から生成されるものであり、個人的な想いや考えを吐露するわけでは決してない。何よりも今度の来日公演は、6歳から一貫して師事してきた「唯一無二の」師匠が7月に逝去した直後で、パンフレットはその思い出を回想する言葉で溢れたが、演奏自体には音楽から離れたところの湿り気など微塵も感じられなかった。ただ、生涯にわたって信奉する師と同様、音楽の本質は幼少時から変わらないことを示すものであった。(筆者は11月6日、大阪のザ・シンフォニーホールでの公演を聴く)。

前半はバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンと古典的な形式を構えた内容。キーシンは、時代様式の違いを浮き彫りにしながらも、それらの楽曲を貫く大きな軸を明らかにした。すなわち、「歌」の存在である。タウジヒ編曲でより華やかに彩られたバッハの〈トッカータ〉は、彼の激烈な演奏によりロマン派的色彩が濃いものとなる。その迸る音の流砂はいつしか大きな流れを作り、絶対神を讃える荘厳な賛歌へと昇華していく。一方〈フーガ〉では、紡ぎ出されるモチーフは織り合わされるにつれ、次第に煌然たる響きの大伽藍を構築していく。とりわけ密度、硬度の高いキーシンの音はダイヤモンドのような煌めきを放つゆえに、まさに金色に彩られたロシア正教聖堂内に響き渡るオルガン、あるいは聖歌を彷彿とさせるものであった。

モーツァルトの《アダージョ》では逆に、あらゆる装飾が削ぎ落とされ、むき出しになった音の連なりが原始の歌の姿を呼び覚ました。こうして、バッハでは神への愛に満ち溢れていた音の数々はモーツァルトにおいて捨象され、ベートーヴェンの第31番ソナタへと流れ込んでいった。きわめつけは、ソナタの終楽章における「嘆きの歌」とフーガの往還だ。哀切に満ちた一本の調べがモチーフの遊戯へと変容していくその過程にキーシンの指は全く齟齬を感じさせない。旋律やリズムといった外見上の形こそ違え、その根本は同じであることを実感するとともに、まさにバッハからモーツァルトへと進むにつれて露わになったその「歌」の所在が、彼の演奏を通じて決定的なものとなった。

後半のショパンは、7曲のマズルカを年代順に配置し、最後に《アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ》で締めくくる内容。前者は初期から中期、後期へと満遍なく選ばれ、作曲家が生涯にわたってこの舞曲様式に対峙したことが示された。キーシンは舞踊のリズムを強調する以上に、不協和音や空虚5度といった音程を幾分印象付けることで、土俗的な響きを表に出すが、それらは彩りにこそなるものの民族主義的意味合いを感じさせるほど強くはない。あくまで紳士淑女の集うサロンの香りを残しつつ、白鍵と黒鍵を自在に操りそこから繰り出された音と戯れるといった風だ。その鍵盤の妙技は《大ポロネーズ》で最高潮に到達。ここで紡ぎ出された旋律や和音の形、色合いは筆舌に尽くし難く、ただ、貴族社会の残照が21世紀の日本のコンサートホールでも煌々と輝きを放っているのを目の当たりにするばかりであった。

なお、キーシンのリサイタルはいつも多くのアンコールを伴うが、今回も期待に違わず4曲を披露。音楽への欲求は尽きることがないようだ。

エフゲニー・キーシン ピアノ・リサイタル 2021年日本公演 →foreign language

2021年11月6日 ザ・シンフォニーホール

〈曲目〉

J.S.バッハ(タウジヒ編):トッカータとフーガ ニ短調 BWV565

モーツァルト:アダージョ ロ短調 K.540

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 Op.110

ショパン:マズルカ 第5番 Op.7-1

第14番 Op.24-1

第15番 Op.24-2

第18番 Op.30-1

第19番 Op.30-2

第24番 Op.33-3

第25番 Op.33-4

ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズOp.22

〈アンコール〉

J.S. バッハ(ブゾーニ編曲):コラール前奏曲『いざ来たれ、異教徒の救い主よ』BWV.659

モーツァルト:ロンド ニ長調 K. 485

ショパン:12の練習曲 Op. 25-10

ショパン:ワルツ第12番 ヘ短調 Op. 70-2

絶妙なバランス感覚のツィメルマン

ツィメルマンの演奏ほど知性を感じさせるものはないだろう。と言って、理知的に過ぎるわけではなく、作為の跡が感じられるわけでもない。その証拠に、時に醸し出すディオニュソス的な響きは幾分危うさや脆さをも孕み、それが意図せずして欲動のままに放出されたものであることを示す。ただ、その巧みな手さばきにこちらが気を取られているうち、いつしか現れた織物には理性と感性の網の目の絶妙なコンビネーションがあることに気づき、その俯瞰的な構成力にいつも感嘆するばかりである。

ツィメルマンの演奏ほど知性を感じさせるものはないだろう。と言って、理知的に過ぎるわけではなく、作為の跡が感じられるわけでもない。その証拠に、時に醸し出すディオニュソス的な響きは幾分危うさや脆さをも孕み、それが意図せずして欲動のままに放出されたものであることを示す。ただ、その巧みな手さばきにこちらが気を取られているうち、いつしか現れた織物には理性と感性の網の目の絶妙なコンビネーションがあることに気づき、その俯瞰的な構成力にいつも感嘆するばかりである。

今回の来日ツアーでは、バッハ、ブラームス、ショパンを演奏した(筆者は12月9日、兵庫県立芸術文化センターでの公演を聴く)。前半はバッハの《パルティータ第1番》と《同第2番》。前者は変ロ長調、後者はハ短調と、長短調の違いもあろうが、ツィメルマンは2つのパルティータを対照的に扱った。つまり、上声部とバス声部をくっきり際立たせながらリズムやテンポも含めて整然としたテクスチュアを作り上げた第1番に対し、第2番では冒頭の和音から雑味を帯びることも厭わず、速いパッセージでは熱にうなされるかのごとく駆け抜けていく。一見情動が勝るように見えるが、実は1番同様、組曲の性質に従いいみじくも引き出されたバロック的な情緒であることをのちに理解する。まさに、知性と感性を兼ね備えたこの奏者ならではの演奏と言えよう。

後半の最初は、ブラームスの《3つの間奏曲 Op. 117》。ツィメルマンはここでもやはり、3つの曲の性格を見事に描き分けた。例えば1曲目では、下行のラインに穏やかに揺れるリズムが溶け込み、柔らかな眠りへと誘われるよう。ただし、本物の「子守唄」になる一歩手前で踏みとどまり、その調べが宿す抒情そのものを堪能するあたりのバランス感覚は見事だ。逆に3曲目では、ユニゾンで奏でられる旋律の一音一音を僅かに煽り、感情の揺れや焦燥感をあぶり出す。そのニュアンスの微妙な違いが、それぞれの曲を味わい深いものにする。

このように、バッハやブラームスでは楽曲のスタイルに基づく表現に重きが置かれたが、最後のショパンでは、ツィメルマン自身のパッションが全面に出た。とりわけ第3楽章のロ長調の主題は、甘美に浸るというより哀調を帯びてむしろノスタルジーをも感じさせるもの。それだけに、終止音に入る手前で耳を傾けた余韻が実に奥深いものとなった。第4楽章では、主題の回帰とともに徐々に高まる激情の波に、ためらいもせず身を任せる。このような情熱的側面を臆することなく見せるあたりに、バッハやブラームスで見せたものとは異なる奏者自身の人となりが感じられ、新たな共感も覚えた。

何度も舞台に引き戻されたカーテンコール。全てを出尽くした後でアンコールがないのは当然であろうが、舞台袖から顔だけ覗かせおどけた茶目っ気ぶりに、先のショパンに現れた豊かな表情を改めて見た気がした。

クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル 2021年日本公演 →foreign language

2021年12月9日 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

〈曲目〉

J.S. バッハ:パルティータ第1番変ロ長調 BWV825

J.S. バッハ:パルティータ第2番ハ短調 BWV826

ブラームス:3つの間奏曲 Op. 117

ショパン:ピアノ・ソナタ第3番ロ短調 Op. 58

(2022/1/15)

—————————————

Mitsuko Uchida Piano Recital 2021

2021/10/21 Kyoto Concert Hall Main Hall

〈Program〉

F. Schubert: Four Imporomptus, D. 935, No. 1, 2

L. v. Beethoven: 33 Variations on a Waltz by Diabelli in C Major, Op. 120

—————————————

Evgeny Kissin Piano Recital Japan Tour 2021

2021/11/6 Osaka The Symphony Hall

〈Program〉

J. S. Bach/Tausig: Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565

W. A. Mozart: Adagio in B Minor, K. 540

L.v. Beethoven: Piano Sonata No. 31 in A-flat Major, Op. 110

F. Chopin: Mazurkas Op. 7-1, Op. 24-1, Op. 24-2, Op. 30-1, Op. 30-2, Op. 33-3, Op. 33-4

F. Chopin: Andante spianato and Grande Polonaise Brillante, Op. 22

—————————————

Krystian Zimerman Piano Recital Japan Tour 2021

2021/12/9 Hyogo Performing Arts Center KOBELCO Hall

〈Program〉

J. S. Bach: Partita No. 1 in B-Flat Major BWV 825

J. S. Bach: Partita No. 2 in C Minor BWV 826

J. Brahms: 3 Intermezzi Op. 117

F. Chopin: Piano Sonata No. 3 in B Minor Op. 58