小人閑居為不善日記|現代ホラーは荒野を目指さない――《ハロウィン KILLS》、《アンテベラム》、《マリグナント》 |noirse

現代ホラーは荒野を目指さない――《ハロウィン KILLS》、《アンテベラム》、《マリグナント》

Modern Horror doesn’t aim at the Wilderness

Text by noirse

1

《ハロウィン KILLS》、《アンテベラム》、《マリグナント 狂暴な悪夢》と、立て続けにホラー映画を見た。現在ホラー映画には何度目かのブームが訪れている。話題を集める作品にはいくつかの特徴があり、この三作を見ただけでも何点か見出すことができる。

《ハロウィン KILLS》は、今やスラッシャー映画の古典とも言える《ハロウィン》の続編。昨今はちょっとしたリメイクブームで、《チャイルド・プレイ》(2019)や《キャンディマン》(2021)など、過去の有名作品が次々とリメイク/リブート、今後も《悪魔のいけにえ》や《スクリーム》など、まだまだ同様の企画が控えている。

ホラー映画には固定ファンが多く、もともと続編製作は盛んだが、最近はそこに社会問題などのテーマを結び付け、作品に奥行きを持たせようとする試みが目立つ。非・ホラー映画《君の名前で僕を呼んで》(2017)が高く評価されたルカ・グァダニーノ監督による《サスペリア》(2018)は、オリジナルとはかけ離れた作家性の強い作品に仕上がっていた。《ハロウィン KILLS》も、SNS時代のポピュリズムを連想させる、ヴィヴィッドな恐怖を扱っている。

ホラー映画には固定ファンが多く、もともと続編製作は盛んだが、最近はそこに社会問題などのテーマを結び付け、作品に奥行きを持たせようとする試みが目立つ。非・ホラー映画《君の名前で僕を呼んで》(2017)が高く評価されたルカ・グァダニーノ監督による《サスペリア》(2018)は、オリジナルとはかけ離れた作家性の強い作品に仕上がっていた。《ハロウィン KILLS》も、SNS時代のポピュリズムを連想させる、ヴィヴィッドな恐怖を扱っている。

《マリグナント》は1993年のシアトルから始まる。それに合わせたエフェクトやノイズが、90年代初期に目立ったグランジィな、ザラついたテイストで彩られていて、思わずナイン・インチ・ネイルズのPVを思い出してしまった。

ここ数年ほど80年代リバイバルが続いている。《アス》(2019)や《IT/イット “それ”が見えたら、終わり。》(2017)は80’s趣味が横溢しているし、《サマー・オブ・84》(2018)となると全編80年代推しなのがウリだ。それが90年代まで傾斜しつつあって、《フィアー・ストリート》三部作(2021)の一作目は1994年が舞台。レディオヘッドやポーティスヘッド、サウンドガーデンなど、サントラも懐メロ全開だ。

ここ数年ほど80年代リバイバルが続いている。《アス》(2019)や《IT/イット “それ”が見えたら、終わり。》(2017)は80’s趣味が横溢しているし、《サマー・オブ・84》(2018)となると全編80年代推しなのがウリだ。それが90年代まで傾斜しつつあって、《フィアー・ストリート》三部作(2021)の一作目は1994年が舞台。レディオヘッドやポーティスヘッド、サウンドガーデンなど、サントラも懐メロ全開だ。

《アンテベラム》の主演女優ジャネール・モネイは卓越したシンガーソングライターでもあり、差別問題に関して積極的に発言している。《アンテベラム》も差別問題を取り上げた作品で、「antebellum」とはアメリカでは南北戦争以前を指す。白人から奴隷のように酷使される黒人たちの姿で映画は始まる。

BLM運動と歩調を同じくするように、ホラーでも黒人差別を扱った作品が出始めている。代表作はアカデミー脚本賞を受賞した《ゲット・アウト》(2017)。黒人差別テーマのホラーの草分け《キャンディマン》のリメイクも《ゲット・アウト》のジョーダン・ピールが脚本と製作を担当、《アンテベラム》も同作のプロデューサーが製作に名を連ねていて、なんとかこの試みをシーンに定着させたいという意志を感じる。

BLM運動と歩調を同じくするように、ホラーでも黒人差別を扱った作品が出始めている。代表作はアカデミー脚本賞を受賞した《ゲット・アウト》(2017)。黒人差別テーマのホラーの草分け《キャンディマン》のリメイクも《ゲット・アウト》のジョーダン・ピールが脚本と製作を担当、《アンテベラム》も同作のプロデューサーが製作に名を連ねていて、なんとかこの試みをシーンに定着させたいという意志を感じる。

言うまでもなくこれらの特徴はホラー映画に限った話ではない。リメイクブームも80年代リバイバルも何年も前からのハリウッドの流行だし、差別問題については今最も「旬」なテーマだ。こうしたホラー映画の傾向は、ハリウッド全体と連動しているに過ぎない。

――と言いたいところだが、よく見れば違う。それは現代のホラー映画が、「再び世界を信頼したい」という意思に貫かれているからだ。

2

先の三つの傾向を整理すると、リメイクブームや80~90年代リバイバルと社会派ホラーは、同じことを両端の立場から扱っていると分かる。前者はノスタルジックな感情を刺激するが、後者も過去を清算したいという意識の表れで、両方とも過ぎ去った時代にこだわっているという点では変わらない。以下では前者をノスタルジー系ホラー、後者を社会派ホラーと呼ぼう。

ホラー映画のクリシェに、過去の事件が原因で生まれた殺人鬼が甦ってくるという定型がある。その場合、過去の連鎖を断ち切って未来に進むという前向きなラストになることが多いが、実際のところホラー映画は「昔はよかった」というノスタルジックな感情でジャンルを盛り立ててきたきらいが強い。そんな中、過去こそが恐怖の対象であり、断固たる姿勢で立ち向かうことを推進力とする社会派ホラーは、ひとつのエポックと言えよう。

しかしここにジャンル映画特有の問題が立ち塞がる。ジャンル映画にはコードがある。噛み砕いて言えば「お約束」のことだ。オリジナリティがなくとも、とりあえずコードさえ踏まえていればジャンル作品としての体裁を満たすことはできる。

ジャンルが飽和すると、やがてコードをメタ的に展開した作品が誕生するものだ。メタ・ホラーの代名詞的作品《スクリーム》(1996)はホラー映画のマニアがホラー映画的事態に巻き込まれる話で、コードを予測しながら登場人物が動いていく点に新鮮さがあった。

ジャンルが飽和すると、やがてコードをメタ的に展開した作品が誕生するものだ。メタ・ホラーの代名詞的作品《スクリーム》(1996)はホラー映画のマニアがホラー映画的事態に巻き込まれる話で、コードを予測しながら登場人物が動いていく点に新鮮さがあった。

けれどそれは弱点にもなり得る。《ファイナルガールズ 惨劇のシナリオ》(2015)や《ハッピー・デス・デイ》(2017)、《フィアー・ストリート》はコードの過剰さをコメディやパズル風に仕立てている点が特徴だが、そうすると半面、作品が人工的になってしまう。

《アンテベラム》もそうだ。この作品は世評が芳しくないのだが、それは差別問題を取り込む手つきが早くもコード化されてしまったというのもあるだろう。映画全体が「PC的に正しいホラー」を成立させるための抗弁となってしまい、肝心の恐怖が薄れてしまっている。しかしこのような矛盾は、現代ホラーに多く見られる問題でもある。

3

ここで、何故人はホラー映画を見るのかという点に触れておきたい。死を何度も仮想体験することで不安や恐怖を克服し、生を実感させるという考察から、ドーパミンからアドレナリン、エンドルフィンなどを放出することでストレス発散になったりというような科学的なアプローチまで多々ある。

雑駁に言えば、倫理や法律や様々なルールにがんじがらめにされて疲弊した心や身体を、束縛からかけ離れた、生と死だけがゴロッと転がっている世界に身を置くことで解放され、リフレッシュするというところか。個人的にも疲れたときほどホラーを見たくなったり、それで疲れが取れたりすることはある。

ここで疑問が浮かぶ。現代ホラーではコード化の傾向はますます強まっている。《イット・フォローズ》(2014)、《ドント・ブリーズ》(2016)、《クワイエット・プレイス》(2018)と、新感覚ホラーなどという惹句で紹介される作品群がある。これらにはどれもクリーチャーや殺人鬼から生き延びるための法則、つまりコードがあり、それを順守し、時に利用して、主人公たちは打ち勝っていく。仮にこれらの作品をコード系ホラーと呼ぼう。

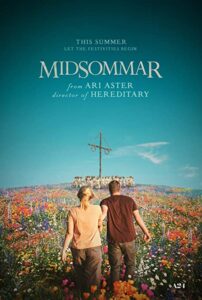

近年最大の話題作となった《ミッドサマー》(2019)もコード系ホラーだ。ある地方の儀式による恐怖体験を描いた作品なのだが、儀式とは要はコードの集積だ。コードを解する集団に属さない者にとっては儀式は何の意味も持たず、逆に不気味ささえ帯びる。そうした恐怖の中、主人公は儀式を通してコードを解し、悩みや苦しみから解放されるのだ。かように現代ホラーの人気作は、どれもコードに従うことが秘訣になっている。

近年最大の話題作となった《ミッドサマー》(2019)もコード系ホラーだ。ある地方の儀式による恐怖体験を描いた作品なのだが、儀式とは要はコードの集積だ。コードを解する集団に属さない者にとっては儀式は何の意味も持たず、逆に不気味ささえ帯びる。そうした恐怖の中、主人公は儀式を通してコードを解し、悩みや苦しみから解放されるのだ。かように現代ホラーの人気作は、どれもコードに従うことが秘訣になっている。

注目したいのはここだ。先ほど、ホラー映画は社会のルールから解放されることに意味があると述べた。しかし《ミッドサマー》に寄せられた、セラピー映画だとか「癒された」という感想を見ていると、社会のルールから外れて、また別のルールに縛られることで快を得ているように感じてしまう。

これは世界を再び信頼するということだろう。それまで信じて従ってきた世界が崩壊し、生と死のみのシリアスな状況に追い込まれた際に、それでも世界の法則にすがりたいという気持ちの表れだ。

こう考えると、ノスタルジー系ホラーも社会派ホラーも根は同じだと分かる。ノスタルジー系ホラーには、現代に息苦しさを感じても過去だけは信じられるという、過去の世界への信頼が残っている。社会派ホラーの作り手にも、今の世界には問題があるが、未来にはそれは解決されているはずという信頼がある。コード系ホラーも含め、今の世界に居場所はなくとも、それでも世界を信頼したいという思いが見受けられる。

これは奇妙に思えるかもしれない。しがらみから解放されるためにホラーを見るのに、何故また別のルールに縛られなくてはいけないのか。スラッシャー映画の先駆的作品《悪魔のいけにえ》(1974)には世界への信頼などはなく、ただただ常識が崩壊していくことの恐怖と、それで得られる快感があった。そういう作品が今もないわけではないが、どうやら現在望まれているのは、「再び世界を信頼したい」という作品のようだ。

これを今の社会不安と結び付けて結びとするのはたやすいが、今回はやめておこう。わたしも現代ホラーは嫌いではないし、世界を再び信頼したいという気持ちも分からないではない。けれども一方で、世界が崩壊していくタイプのホラーの支持者が減っているのだとすれば、それはそれで寂しい。世界にはまったく別の側面があって、それを人間が理解することはできないというフィクションは、それもまた救済なのだから。

(2021/12/15)

—————————

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中