カデンツァ|音楽の未来って (11)カントロフの扉|丘山万里子

音楽の未来って (11)カントロフの扉

“Where does Music come from? What is Music? Where is Music going?”

“ D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?”

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

Photos by 大窪道治/写真提供:トッパンホール

衝撃、だった。

コロナ以来、久しぶりの外来演奏家ということもあろうが、ここ数年、意識して日本の若手ばかりを聴き続け、新たなシーンが見えてきたと思っていたところに、別次元の扉が開いたような。

アレクサンドル・カントロフ、22歳でのチャイコフスキー国際コンクール優勝、父はヴァイオリンの名手というサラブレッド、卓抜したヴィルティオジテに色彩の魔術、などいうレヴェルの話ではない。

痩身、柔らかな鳶色の髪を額に散らし、幾分の含羞とともに礼をして彼はピアノに向かった。

痩身、柔らかな鳶色の髪を額に散らし、幾分の含羞とともに礼をして彼はピアノに向かった。

その最初のブラームス『4つのバラード Op.10』に、私は集中できなかった。

理由は一つ。音楽の息遣いに、どう添っていったら良いのかわからなかったのだ。

もちろん、最初の一音で、その響きのただならなさは判った。

でも、息が…なんだか合わない。

未知の、宇宙?それとも、深海の底?

響きの始まりと終わり、生成と消失、その創出のしかた、つまり音句のなりゆき・息継ぎが独特で、こちらが合わせようとするとふっと雲が掻き消えるように姿を消し、かと思うとどこまでも幻を追ってたゆたい続ける残響。別段、意図しているわけでなく、それが彼の自然らしいのだが、そこにうまく入り込めない…。

だが、続くリスト『巡礼の年 第2年イタリア』より 第7曲《ダンテを読んで》に至って、頭から「別次元」に吸い込まれ、私はただ怖しく、ただ幸福だった。

楽器は、僕だ。リストは、僕だ。ブラームスは、僕だ。音楽は、僕だ。

ピアノは弾き手が支配・制御するものではなく、預け、委ねれば自然(じねん)の歌を歌うのだ。自然の響きを響かせるのだ。

楽譜は、弾き手が分析解読するものではなく、預け、委ねれば自然の歌を歌うのだ。自然の響きを響かせるのだ。

つまり、僕が、という主語を持たない発語、息遣いであること。

それが最上の、最も美しい、最も深い、音楽という賜物が降りてくる唯一無二の道なのだ。

この若者のただならなさはそれに尽きる、と私は天を仰ぐ気持ちになった。

ひととものの主客合一とかでない、例えばインドの人々には自分を限りなく伸延拡張する身体感覚(君は僕だ、であって僕は君だ、ではない)があるが、おそらくそれに近いのではないか。その不思議な息遣い、薄かったり深かったり、狭まったり拡がったり、そんなふうに呼気が動く、それにいつの間にか引き込まれ呼吸している自分。

こんな感覚は初めて。

一方で、眼前に繰り広げられるダンテの地獄に、私は恐怖した。

西欧における聖邪世界を、ぐりぐりひっつかんで抉り出すからだ、リストが、カントロフが。リストでそんな気分になったのは初めて。

同時に思う。彼らはその地獄から、どうやっても逃れられない。ダンテの生きた13,4世紀も晩年無調世界に踏み入るリストも今どきの若者カントロフも、やはり地獄・天国の世界に住するほかない、それが彼らの負う歴史であり、くびきでもある。悪魔の3全音が彼らの耳にどのように響くのか、聴こえるのか。パガニーニもリストも、だからこそ楽を狂奏、作品を産み落としもしたのだ。そうして、間違いなくこの若者もまたその「聖痕」(古代現代、地上全域にわたる「聖なる印」は民族・文化それぞれに多様・固有の意味を持つ)を額に刻み、狂奏に連なる人なのだ、と背筋が冷たく燃える。『サピエンス全史』のち『ホモ・デウス』を書いたユヴァル・ノア・ハラリを思わずにいられない。彼の歴史・世界観はこの聖邪世界(ホモ・デウス)から一歩も出ないし、それは西欧の心柱で、むろん音楽もまたそこに在る。くびき、とはそれだ。

だが、そうした神の「全一」を、カントロフは超える。

『神曲』の天国篇最終歌33歌を引く(『神曲』ダンテ 平川祐弘訳/河出書房新社)。

「私が見ていた活光の中に 一つ以上の姿があったわけではない、神の光はいつも以前と変わりないのだ。ただ私の視る力が、見るにつれ強まったから、私が変わるにつれ、ただ一つの外見が、さまざまに変化したのだ。至高の光の深く明るい実体の中に 三色で同じ幅の三つの環が現れた。虹の二つの輪のように、第一の環は第二の環に映って見え、第三の環はその二つからひとしく発する火のように見えた。(中略)ああ永遠の光よ、あなたはあなたの中にのみいて、あなたのみあなたを知り、あなたに知られ、あなたを知りつつ、愛し、ほほえむ!」

ダンテの語る「永遠の光」すなわち神の光「一の多」を東洋的「一即多」に重ねる粗雑はしない。ただリストに、ブラームスに、時折、私が聴いたのは、多民族の混淆モザイクである欧州という地の血脈の搏動であり、だからユダヤ系ロシアの家系であるカントロフを含め、その地に浸んだ流浪の民(ロマに象徴される)、さすらう異邦・異教人(イスラムを含む)の多種多様な歌・響き・匂いがそこかしこに立ち昇ってくる、そういう多層多重の時空のありようを感知したように思ったのだ(ダンテはフィレンツェを追放され20年近い放浪を余儀なくされた旅人でもある)。

それにブラームス『ソナタ第3番』第2楽章の甘美と切実に宿る青春のポエジー。ひと誰しもが知る恋の嘆息。第5楽章フィナーレの猛烈な疾駆は、まさに今を突っ走るカントロフの全速力が痛快だ。

言ってみれば、彼はホモ・サピエンスとホモ・デウスをそっくり背にくくりつけ、リストとブラームスを翼に、時を駆け空を駆け一気に現代へ、そして未来へまで飛翔して見せたのだ。ハラリはパンデミックにあって人類の未来を問う若者に「わからない」と首を振ったが、彼、カントロフは「君は僕だ」が生成する響きによって歴史のくびきから放たれ、人類規模の私たちの過去・現在・未来をそこに描き出してみせたのではないか。

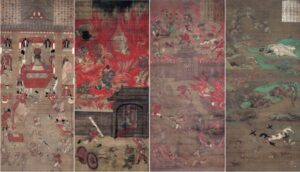

リストに跳梁する悪魔の3全音は、『神曲』より300年以上前の源信『往生要集』での地獄活写に響いてもおり、古今東西いずこも地獄は同じ。

そうして、人類滅亡まであと3分を知らせる世界終末時計、収束せぬパンデミック、AIによる世界支配への不安など先の見えない今日世界であれば、迫る恐怖は他人ごとでなく、地球上の皆が当事者。命あるもの必ず迎える「死」をありありと思い描かねばならぬ今だからこそ、「君は僕だ」とどこまでも伸延拡張する身体感覚のカントロフの地獄天国青春歌に、私は根こそぎ呑みこまれたのだ。

「僕は」(の裏に貼り付いている「神は」)の語りからではなく、「君は」から語り始めること。カントロフの創出する響きの生成消失、音句の成り行きに私が戸惑ったのは、きっとその初発点に迷ったからだろう。そうして「別次元」の扉とは、「君は」とごく自然に語り出すことのできる精神の地平をその先に示唆するもので、私の衝撃の内実は、そこにある。

歴史を負いつつそれを超え、今を掌握しつつ未来へ放つ。滅亡まであと3分を前になお(前だから)、「君は僕」と歌い続ける音楽家の存在は、「支配と協調」「撲滅と共生」といった関係性からするりと抜け出るという意味で、人間の営為の一つの標石ではあるまいか。

付け加えるなら、かつて世界を席巻したリチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』の後に出たマット・リドレー『やわらかな遺伝子』のように、人類の未来への希望を語るルトガー・ブレグマンの近著『Humankind』(希望の歴史)が私の手元にはある。ハラリの二著についで昨今ベストセラーの様子だが、主張は至ってシンプル「人間の本質は善である」。おそらくそれよりもっと確かに、カントロフは私たちの未来への希望を歌ったのだ。「人間の本質は....」と。

,,,,は、たぶん当夜の聴衆それぞれが埋めるべき言葉だ。

* *

さて、冒頭に述べた日本の若手たちが拓きつつある新たなシーンだが。

私はこの公演の前に、ブラームス『ソナタ第3番』を、北端祥人で聴いたばかり(本号レビュー参照)。むろん、全然違った。だが、私はそれを演奏技術レヴェルだの彼我の文化の違いだのと比べる気持ちはさらさらない。さらに2日後、久末航のシューマンを聴き、日本の若手を、やっぱりこれからが楽しみだ、と思った。

なぜなら、彼らもまたカントロフ同様、「今」を生き、それぞれの音楽をまっすぐ見つめ、それぞれの手立てで「今」を奏でているから。彼らに西欧的聖邪歴史のくびきはない。むしろ自由な発想と想像力の沃野が拓けている。西欧コンプレックス、本場信仰の時代は去りつつある(未だ凝り固まっている周囲だってどんどん掃けてゆく、私も含め)。

若い世代の屈託のなさ、ある意味クールでさえある目線、以上に「これが好き」というシンプルな感情、それらは彼らしか持ち得ない利点だ。プログラムをみれば、わかる。

ずいぶん昔、吉田秀和がシノーポリとの会話の一節に触れて言っていたこと。

日本の音大生の、西洋の音楽家にはもうなくなった音楽に対する新鮮な取り組み、偏見の無さを称賛しながら「ヨーロッパの音楽言語は表現すべき内容を全て言いつくしてしまったような気がする」とシノーポリが語るのに、「これを聞いた時、私は明治開国直前までの日本でも、美術も音楽も、その言葉でいうべきことは言いつくすまで発展しきっていたのではないか。だからこそ、当時の日本の芸術家で、それを感じとっていた人々は西洋の芸術に向かっていったのではないか、と反射的に口走りかけた」と吉田は述べる。そうして「古いものは朽ち葉のように落ちるとしても、新しい芸術を興すことのむずかしいこと。」。(朝日新聞『音楽展望』1987)

いやはや、本当に古い話だが、私はこれを目にした時も、違うでしょう、と思ったものだ。

古今東西音楽文化の無尽の財宝は、地上を行き交うあらゆる人々が、血脈地脈をそのままに交差交叉しつつ、常にそこに新たな酒を注ぎ続け、酌み交わし続け、つど新たな命が発酵発光され続けるのであって、そう信じる力を持つ人は、どこの地にも必ずいる。

シノーポリと吉田が当時の音楽シーンに抱いたある種の失意は、いわゆる「西欧の没落」や「西欧コンプレックス」はたまた「商業主義」の時代の空気の裏返しでもあろうが、この11月に私が足を運んだ演奏会はどれも、「この世界に、人が言い尽しうるものなど何一つない」とはっきり教えてくれた。落ちる朽葉は腐葉土となり新たな芽吹きの滋養となるのであって、人為の新興など何ほどのものか。

そうそう、月末にルーテル市ヶ谷ホールで聴いたシェーンベルク『浄められた夜』に集った若手たちの「これは僕たちの音楽だ!」(君は僕だ)に満ち満ちた峻烈弦楽六重奏もまた、大いに私を力づけてくれたのだった。

そうそう、月末にルーテル市ヶ谷ホールで聴いたシェーンベルク『浄められた夜』に集った若手たちの「これは僕たちの音楽だ!」(君は僕だ)に満ち満ちた峻烈弦楽六重奏もまた、大いに私を力づけてくれたのだった。

そうそう、カントロフのアンコールでのストラヴィンスキー(アゴスティ編)『火の鳥』終曲に私は思わず笑ってしまい、ここに是非とも西村朗『トリトローペ』の無限トレモロを加えて欲しいものだ、と思った。絶対ハマるに決まっているから。

国々が、人々が、忙しく扉を開けたり閉めたりせざるを得ない今だからこそ、それぞれがそれぞれの地を堀り、それぞれの扉を開け、世界に放ち、そうして地球が大きな交響楽に満たされる、そんなシーンがいずれ拓ける。それはなんと素敵な未来だろう。

そうして、批評とは、そのように「言い尽くしえぬもの」について語り続ける、それに尽きるのではないか。

などと、勢いこむ気分になったが、そういえば「筆舌に尽くせないもの」はジャンケレヴィッチの言葉だったし、君は僕、もいわゆる無自性(niḥsvabhāva 本性がない。あらゆるあり方はそれ自体に固有の実体をもたないという『中論』初期大乗仏教僧・龍樹ナーガールジュナの著作にある言葉)の話であるな、と思い、「言い尽くしえぬもの」があるから人は言い続けるのだし、ダンテは僕だ、と狂奏し続ける人々が居るから音楽は枯れないのだし、と、振り返れば当然のことに「衝撃」を受け興奮した自分を、やれやれ、と笑ってしまったのだった。

でもね......。

(2021/12/15)

—————————————

◆アレクサンドル・カントロフ ピアノ・リサイタル

2021/11/24@トッパンホール

<曲目>

ブラームス:4つのバラード Op.10

リスト:《巡礼の年 第2年イタリア》より 第7曲〈ダンテを読んで-ソナタ風幻想曲〉

ブラームス:ピアノ・ソナタ第3番 ヘ短調 Op.5

(アンコール)

グルックメロディ(オルフェオとエウリディーチェより)

ストラヴィンスキー(アゴスティ編)《火の鳥》より 終曲

ブラームス6つの小品 Op.118より 第2番 間奏曲 イ長調 Interme

◆久末航 ピアノ・リサイタル

2021/11/26@ハクジュホール

<曲目>

ショパン : 即興曲 第1番 変イ長調 op.29、舟歌 嬰ヘ長調 op.60

シマノフスキ : 「メトープ」 op.29 より第1番 “セイレーンの島”、 第3番 “ナウシカア”

シューマン : ピアノ・ソナタ 第1番 嬰ヘ短調 op.11

◆ Verklärte Nacht

2021/11/29@ルーテル市ヶ谷ホール

<演奏>

Vn : 森岡聡、廣瀬心香、Va : 石田紗樹、古屋聡見、Vc:鈴木皓矢、中木健二

<曲目>

シューベルト:弦楽五重奏曲ハ長調D.956

シェーンベルク:浄められた夜(弦楽六重奏版)