パリ・東京雑感|『蝶々夫人』からアトランタのマッサージ嬢殺害まで|松浦茂長

『蝶々夫人』からアトランタのマッサージ嬢殺害まで

The Deep American Roots of the Atlanta Shootings

Text by 松浦茂長(Shigenaga Matsuura)

アメリカでは1年前からアジア人への暴力や人種的ののしりが爆発的に増えた。電子版の新聞だと、監視カメラが捉えた映像がついてくるので、あまりに生々しく、暗澹たる気持にさせられる。たとえば

――タイから息子に会いに来たお年寄りが、駆け寄って来た男になぎ倒され、蹴り転がされ、殺される。

――65歳のフィリピン系女性が、男に蹴倒され、立ち上がれなくなるまで何度も蹴られ踏みつけられる。店の監視カメラに写った舗道の光景だが、店員達は一部始終を茫然と眺めている。

縁もゆかりもない人間を、なぜこれほど念入りに痛めつけたいのだろう?アジア人を襲うのが正義にかなうとでも信じているのだろうか?彼らのののしりの言葉を拾ってみよう。

――地下鉄で26歳の女性の携帯を奪った男は「中国へ帰れ。お前は汚染されている。体温を測れ。」

――バスに乗っていた女性とその息子を蹴った男は「中国人は皆ビールスを持っていて、俺たちにくっつけるんだ。」

――年配の女性を追いかけた男は、彼女に消毒薬をふきかけ、「自分を洗浄しろ。」

アジア人へのヘイトクライムは新形コロナが広がると同時に激増したのだから、中国人、韓国人、日本人、ベトナム人などを疫病源とみなし「汚い」とののしるケースが多いのは当然といえば当然だ。では、これはコロナ恐怖による一時的現象なのか。コロナの流行がおさまれば、アジア人憎悪も沈静化するのだろうか?

3月にアトランタで3軒のマッサージ・パーラーが襲撃され、アジア系女性ら8人が殺されたとき、アメリカで牧師をしている韓国出身女性ミヒ・キム・コルトさんはこう書いている。

アメリカのアジア人女性とは何だろう?目に見えない、理解できない、個性を欠いた半透明の幽霊。性的魅力のある消耗品。もしアジア人女性がこう見られているのでなければ、彼女達がなぜこれほど安易に襲われるのか説明がつかない。

アトランタのような事件としては、たとえば1974年コロラドのマッサージ・パーラーで25歳の兵士が韓国女性の喉に切りつけ、さらに背中を刺し、経営者の韓国女性をレイプし、射殺し、死体に火をつけた。1993年、韓国の米軍基地に勤務する衛生兵が26歳のセックスワーカーを殺害した……。

こうした犯罪の根底には、アジアの女性に割り振られたステレオタイプ=猛烈に性欲をそそり、しかも同時に従順な女という根強い偏見がある。

アジア人への差別・迫害は「排華移民法」「排日土地法」など19世紀から猛威を振るっていた。社会の底を流れる憎悪が、コロナ恐怖によって一挙に表に出ただけで、一過性の現象ではなさそうだ。

性的消耗品としてのアジア女性の原型を作り出したのは、フランスの作家ピエール・ロチの『お菊さん』だと言われる。海軍将校が日本で「妻」と暮らし、別れるまでを淡々と描いた半自伝的小説で、1887年に発表されると爆発的人気になった。ゴッホは翌年の手紙の中で情熱的に『お菊さん』を讃えているくらいだから、ベストセラーぶりが想像できる。

「私」の見た日本の女たち=「小さな人形たち」は、よく笑い、「うそにさえ響く楽しさ」をふりまくのにくらべ、お菊さんは憂鬱だ。でも

どんなものがあの小さな頭の中に浮んだりするのだろう?……彼女の頭の中に全然なんにも起こらないことは一に対する百ほど確かである。――よしんばまた、何かがあるとしたところで、それは私にとって同じことだろう!

私は私を娯ますために彼女を選んだのである。そうして私は他の女たちの持っているような屈託の無さそうな小さな無意義な顔を彼女に見る方が望ましい。

「無意義な顔」は、ミヒさんの「目に見えない」「半透明の幽霊」に通ずるし、ミヒさんのいう「個性を欠いた」「理解できない」女性像をロチは「頭の中になんにも起こらない」と表現した。従順の度を越して空っぽの頭では、お相手としてもの足らないのでは、と余計な気を回したくなるが、これがコロニアリズムの心理――西欧の男が支配者の視線で見るアジア女性の一つの理想だったのだろう。

海軍士官である「私」は、まさに西欧の力の代表として日本に乗り込むのだが、彼には満たされない鬱屈した思いと、失意から来る真摯な憧れがある。「私」はたえず幼児の回想にふける。その時代だけ本当の「感覚」を持っていて、あらゆる「驚異」を期待したように思い出される。しかし、幼児のとき予見した物は、彼の人生になにも現れなかった。「私」は、これ以上の失望を恐れるため、出会う人と物に情熱を注ぐのを警戒し、距離を保って精細に観察記録する。それでも、クールでやや侮蔑的な日本描写のなかに、時に、屈託のない小さな美的生活に浸りたいという激しい思いが噴出する。

私は今この可愛らしい日本でうまく調子を合わせて暮らしている。私は縮こまって、様子ぶっている。私の思想は狭隘になって行き、そうして私の趣味は可愛らしい、ほんの笑わせるだけの事物の方へ、傾いて行くような気持がする。私は小さい器用な家具や、人形の使いそうな机や、ままごと用の朱塗りの椀などにも慣れて来た。畳の単調な美しさにも慣れて来た。私は私の西洋的の偏見を失った。すべての私の思想は今宵蒸発しては消えている。

ごてごて装飾のついた重々しいフランスの住居から解放され、変幻自在で簡素な日本の家にくつろぐ「私」。こんな風に微細に描かれた、ままごとのような日本が、ゴッホをはじめ、文明に疲れたヨーロッパ人を夢中にさせたのだろう。

さらに、例外的な激情的描写が続き、お菊さんが三味線と唄から「驚くべき深い調子をしぼり出すとき」、空っぽの頭だったはずの彼女の中から魂が現れるのを感じる。

併し、それは、今までよりも余計に私の魂とは懸け離れた別の種類のもののように私には思われる。私は私の思想が、例えば鳥の変幻極まりなき想念や猿の夢想などから隔たっているほどに、此の娘たちの思想から隔たっているような感じがする。私は此の娘たちと私との間には、神秘的な恐ろしい深淵があるような感じがする。

これは、「私」が日本に浸りきったと感じたとたん、はねつけられ、敗北するほろ苦い物語だった。

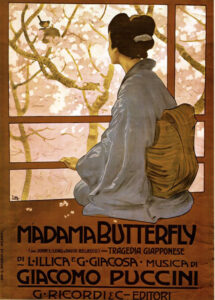

『お菊さん』を下敷きにしたオペラが言わずと知れたプッチーニの『蝶々夫人』だ。以前、早稻田大学でオペラ『黒船』をめぐるシンポジウムが開かれたとき、『蝶々夫人』をオリエンタリズムの視点から糾弾する発表があった。ヨーロッパに留学する日本女性たちが、ヨーロッパの男からお手軽な征服の対象としてもてあそばされている。そのタネを蒔いたのが『蝶々夫人』というわけだ。

パレスチナ出身のエドワード・サイードが名著『オリエンタリズム』で、西欧の帝国主義支配の様式として生み出された女性像について、「男のパワーファンタジーの産物。彼女らは無限の官能性を表わし、多かれ少なかれ愚かで、男の要求を決して拒まない。」と、まるで『千夜一夜物語』の美女たちみたいな定義を下して以来、非西欧のヒロインには、オリエンタリズムのイデオロギー的解剖が施されるようになった。

でも蝶々さんは愚かでもないし、だまされやすいナイーブな娘でもない。

フランスのテノール歌手と食事したとき、『蝶々夫人』が話題になり、彼は「遊女にまで身を落とした蝶々さんにとって、アメリカ人との結婚が品位を取り戻す唯一の道だったのでしょう」と言った。夫のピンカートンから3年も置いてきぼりにされた蝶々さんは、再婚を勧める男たちに向かって、「日本では簡単に妻を追い出せるけれど、私の国(アメリカ)は違う」と抗弁するシーンがある。西欧的人権に救済の希望を托したのだ。だからといって蝶々さんは、自分が捨てられたことを理解しないほど愚かではない。領事のシャープレスがピンカートンから送られてきた離別の手紙を読もうとすると、あらゆる手段で読ませまいと妨害するのは、それがすべての希望を打ち砕く手紙であることを、領事の気配からとっさに感じ取ったからだし、その前のシーン、夫の帰還を思うアリア『ある晴れた日』があんなに悲劇的に聞こえるのは、すでに死を予感しているからに違いない。

①蝶々さんは、自己の人間回復を西欧からもたらされた人権の普遍理念にかけた。②同時に彼女はピンカートンの裏切りをすでに確信している。③理念が現実に裏切られたと知ったとき、品位を保ちつつ進む道はどこにあるだろう?アメリカ人に向かって、「あなた方から教えられた人間の尊厳を、私は命をかけて慕い、守りぬきました」と、死をもって人権の普遍を突きつけることではないか?蝶々さんは、結婚の日から、この形によって自己救済を図るほかないと覚悟していたのではないか?プッチーニの場違いに崇高な音楽はそう語っているのではないか?

さて、現代のアメリカに戻ろう。帝国主義西欧のアジア女性支配を結晶させたのが『お菊さん』と『蝶々夫人』だとすると、20世紀アメリカのアジア女性支配の典型は、朝鮮戦争、ベトナム戦争の性サービスだ。圧倒的な数のアメリカ男性が、この戦争を通じて初めてアジア女性に出会った。米軍は、士気高揚に役立つとして売春を黙認しただけでなく、部隊が現地の性産業を活用するよう奨励することもあった。キャサリン・ムーン教授の『連合軍と性』には軍の新聞『星条旗』のこんな広告が引用されている。

神のお創りになった最もかわいらしい娘3,4人があなたにまとわりつき、歌い、踊り、食事を食べさせ、食べたものをコメの酒で流し込み、一斉に『あなたは最高』と言うのを想像してごらんなさい。これが、あなたを待つ東洋だ。

韓国からアメリカにマッサージ・パーラーの働き手が来るようになったのは、1950年代、朝鮮戦争が終わり、米軍引き揚げが始まったときだ。彼女達の多くは、もともとマッサージ・パーラーの従業員ではなかった。(アトランタの犠牲者の一人は、韓国では教師をしていたという。)

彼女達の物語は――米軍基地の軍人と結ばれ、夫とともにあこがれの米国に渡り、基地に住む。しかし、彼女達が自立しようとしたとき、移民の女性に開かれた職場は限られている。1986年の調査によると、マッサージ・パーラー従業員の90パーセントはG.I.の妻として渡米した女性たちだった。

アトランタ事件の背景には、こうして『お菊さん』からコリアン・マッサージ・パーラーまで語り継がれた、アジア女性の性的魅惑の神話が隠れているのだが、他方、犯人の方にもアメリカ独特の神話=宗教的な超純潔主義がかかわっている。二つの神話衝突の悲劇なのだ。

8人を殺したロバート・エアロン・ロングは、家族ぐるみバプティスト教会の熱心な信者で、青年グループの活動には全部参加する中核メンバーだった。

彼の属する教会のような保守的な福音派では、ポルノを見たり、みだらな関係を結んだりしないよう、信頼できる仲間と組んで、お互いに監視し合うことがある。そのために、それぞれが仲間のパソコンの画面をモニターするソフトウェアを入れて、パートナーがポルノを見ていないか、チェックできる仕組みもある。ロバートは、自分のパソコンで、いくつかのウェブサイトをブロックして、ポルノの誘惑から身を守ろうとした。

しかし、あまりに純潔であろうとすると、関心が性に固着し、かえって誘惑が強くなりはしないか?ロバートは、友人に「神さまに見捨てられる」恐怖を訴え、苦悶していたという。彼は、事件を起こしたマッサージ・パーラーの客だったのだ。

しかも、保守的教会の教えによると、誘惑の責任は女にあるとされるから、「私が罪を犯したのは女のせいだ!」と、女への憎悪が生まれる。

白人福音派教会の、女子教育はこんな調子:「若い男のいる前では、彼を淫欲にさそわないようにふるまうのが、あなたの責任です。あなたが何を着るか、何をするかによって、男を性的逸脱から守る力があなたには備わっているのです」。これを裏返せば、男とは、露出の大きな服の女が目の前にいさえすれば、自動的に発情する主体性のないロボットみたいな、情けない生き物ということになるではないか。それはともかく、純潔主義文化において、女性の肉体は誘惑の源であるから、彼女は自分の肉体を憎まなければならないのである。

他方、男の信者にむかっては、「つつしみを守ろうとしない娘は邪悪の勢力だ」と教える。彼らの歪んだレンズを通したとき、アジア女性のマッサージ・パーラーがどう見えるか、容易に想像できる。『蝶々夫人』から朝鮮戦争を経て綿々と語り伝えられた、魅惑の性の神話の結晶。それこそロバートたちにとって、命をかけて戦わなければならない悪魔的邪悪だったのである。

ところで、音楽と文芸を愛する『メルキュール・デザール』読者の皆様には、悩ましい思いが浮かばないだろうか?4月27日の毎日新聞電子版に、同志社大の和泉真澄教授のインタビューが出ていた。教授が「アジア人女性は好きなように扱ってよい性的な存在」という欧米の偏見に触れ、記者が「えっ?アジア人女性はそんなふうに思われているのですか。」と問うと

だってそうでしょう。プッチーニのオペラ「マダム・バタフライ(蝶々夫人)」の主人公は日本の没落藩士の娘ですが、米国に帰った軍人を無駄に待ち続けるわけですから。本当かどうかは別として、そうしたゆがんだステレオタイプは再生産されるのです。マダム・バタフライ的な異境の女性の理想化はタヒチの女性などに対しても行われ、ヨーロッパ人をとりこにしました。

音楽ファンとしては、『蝶々夫人』を「歪んだステレオタイプ」の一言で片付けられては穏やかでいられない。だからといって、『蝶々夫人』を愛するばかりに、このオペラが果たしたネガティブな役割を割り引くわけには行かない。歴史社会への悪影響を見つめながら、それでも、音楽を愛する人なら、そこにステレオタイプを超えた、蝶々さんの魂の高貴――西欧に裏切られながらも、死をもって自分の信じたその西欧的価値をつらぬこうとした強靱な精神を聴き取らずにはいられないはずだ。

いまの時代、ポリティカル・コレクトネスと、時代を超えた価値の両方をにらみながら作品を味わわなければならないらしい。精神と感性のアクロバットが求められる悩ましい時代だ。両方に目配りしたおかげで、僕のエッセイもだらだら長くなってしまった。お詫びします。

(2021/5/15)