評論|西村朗 考・覚書 (8) 『汨羅の淵より』|丘山万里子

西村朗 考・覚書 (8)『汨羅の淵より』無伴奏混声合唱のための

Notes on Akira Nishimura (8) 『BEKIRA NO FUCHI YORI』

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

1970年大阪万博に飛ぶ前に、西村の合唱処女作『汨羅の淵より』(1978/無伴奏混声合唱のための)に触れておく。大学院2年25歳、正式な委嘱を受けた初めての作品だ(東京混声合唱団委嘱)。

芸大入学(1973)からここまでに書いた管弦楽曲は『セレモニー』(1973/2人のソプラノと管弦楽のための)、『前奏曲』(1973/オーケストラのための)、『交響曲第1番』(1976)、『交響的変容』(1977)、『ピアノ協奏曲第1番』(1977のち『紅蓮』に改訂1979)の5曲、室内楽は室内オーケストラのための『耿(こう)』(1970~2013)、『ピアノ・ソナタ』(1972)、『ヴァイオリン・ソナタ』(1974)、『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』(1975~87)、『トリトローペ』(1978/ピアノ)の5曲1)。

これら初期器楽作品については改めてとするが、西村は『汨羅の淵より』が合唱作品の原点と言っており2)、1990年の合唱2作『式子内親王の七つの歌』『炎の孤悲歌』、さらに『紫苑物語』までつながる手法がここにすでにあることを確認しておきたいのだ。

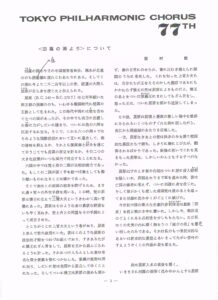

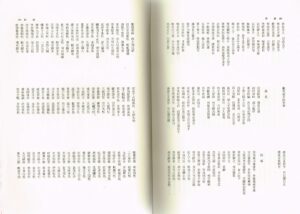

第77回東京混声合唱団定期演奏会で上演された本作は、中国戦国時代の楚の政治家、詩人であった屈原(紀元前340~ 278年、『詩経』と並ぶ中国古代文学『楚辞』の詩人)の長篇詩『離騒』の中の『懐沙』をテキストとしている。と言っても、漢文原詩が読めたわけではなく、ただ冒頭で「コウコウ ゲンソウと叫ばせたような記憶あり、お経みたいなもの」*)3)くらいのことで、詩から立ち昇るエトスを響として生成したようだ。こうした姿勢は、『式子』でのテキスト選択、『孤悲歌』中「挽歌Ⅱ」での各歌全10声部同時進行などにも見て取れる。筆者は漢文原詩にあたったが、確かに「コウコウ ゲンソウ」はある4)。

屈原は政治的才能豊かな人物だったが、主君の政策に異を唱え、彼への妬み嫉みを持つ周囲のざん言もあって宮廷を追われ、汨羅江河畔に流された。悲憤と憂国を抱えた屈原は秦の侵略による祖国の滅亡を眼前に、絶望の果て死の直前の作『懐沙』(石をいだく)を遺し、汨羅江に身を投げた。

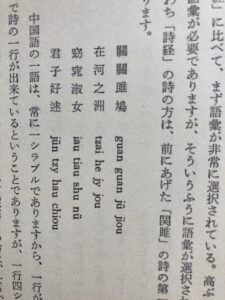

中国文学の大家吉川幸次郎によれば『楚辞』は、先行する『詩経』の短い静かな詩とは異なり、ことに『離騒』は激烈な感情を盛った2500字ほどの長詩で、「悲しみによって突き破られた文学」5) 。高ぶった感情を示すための語彙の選択が強烈で、詩のリズムも複雑に切迫している。中国語は一語一シラブルで、例えば詩経一行が四字で穏やか、素朴なリズムであるのに対し、『楚辞』はもっと長いから活発なリズムを生む。紀元前200~後200の400年間の漢代での文学は『楚辞』の流れにあったという。参考までに、その漢詩(中国音)の韻律を上げておく。

西村は中国の音でこの詩を読んだわけではないが、ただ、原詩の持つ韻律を何がしか直感していたようにも思う。『楚辞』の持つ韻律の激しさはやがて「賦」という形式(『古今集』では数え歌と訳された)の長歌へと変化、退屈化し、その内包する精神がおろそかになった、という。つまり「実」(じつ)が失われ形骸化した、ということだ。

その意味で、西村の原詩への向き合い方はその「実」をこそもぎ取ったもの、と思えるのだ。本作も、音を聴けばそれがわかる。『式子』『孤悲歌』での言葉の扱い、さらに朔太郎での韻律でも(前稿での朔太郎の韻律論を参照されたい)、これは一貫しているのではないか。

にしてもなぜ、ここで屈原なのか。

70年大阪万博の一方、70年安保闘争、三島由紀夫割腹死、ドルショック、連合赤軍、ベトナム戦争終結、オイルショック、など荒れた世情にあって西村は「三無主義に近い傾向」で「冷めた目で見ているというか、知らんわという感じ。」6)。学生運動にしても「思想がどうあろうと、やっていることは暴力ですよ。——頻繁に機動隊が出てきて投石、火炎瓶。新宿あたりですごい騒ぎがあったわけでしょう。その一方、国家権力みたいなもの。そこにもすごいものがあるなと思った。」。浅間山荘、東大安田講堂の制圧などを「内乱状態」と感じ、「一方で、万博をやり、高度経済成長だなんて言ってた日本でしょ。だから何を見ればいいのか戸惑わざるを得ない世代だと思うんですよね。そこに没入する人たちはそれなりのテンションで一気に走っていたかもしれないけれど、こちらはまだ走る力もないし、ただ呆然と怖いなと思って見ているしかなかった。」7)

完全ノンポリである。こうした騒乱を経て、保守化する70年代の日本への回帰傾向(朔太郎のそれを振り返りたい)と価値の相対化の流れは、西村にとっては「外」の世界であったと見える。

これらの詩に近づいたのは、当時、中島敦『山月記』(1942)『李陵』(1943)を耽読していたから、とのこと*)。李陵は前漢の武人で奸計により匈奴の軍門に下ったが、その敵王に重用され、裏切り者の汚名のなかにも憤然勇猛に時代を生きた。親友蘇武が敵中での自決から蘇生、極北の地に独り土を掘り、草根を食して極貧を貫き、最後に帰郷となるのを「天は見ている」と懼れたその胸中とは、が物語『李陵』の筋だが、この李陵の振る舞い(寝返り)を一人賞賛したのが司馬遷。中島はその生涯にも作中で触れており「楚の屈原の憂憤を叙情して、その正に汨羅に身を投ぜんとして作る所の懐沙之賦を長々と引用した時、司馬遷にはその賦がどうしても己自身の作品の如き気がして仕方が無かった。」8)の一文がある。彼は儒学漢学の素養を持ち、中国古典に造詣深い作家であったが33歳病没、没年は朔太郎と同じだ。

司馬遷『史記』世界は今なお脈々と日本文学の一端に流れ、その影響は漫画本にまで及び、人の闘争と生き様とを活写し続けている。むろんそこに、芥川龍之介も三島由紀夫もいる。今回『李陵』を読むに筆者が参照した『新編 日本幻想文学集成 9』には中島作品のほか、石川淳、芥川龍之介の名が並ぶ。西村の室内オペラ『絵師』(1999)が芥川『地獄変』を基とした作品であることを思えば、『汨羅の淵より』は『紫苑物語』に至るその起点と言えよう。

上演当時のプログラムと音源を東京混声合唱団より受領拝借したが、屈原についての西村長尺説明文によれば、「この史実の内に深く胸をうつ“滅びの美”を見い出した」「それは私のもつ世紀末的なあるいは終末的な憂愁とあいまってながい苦吟のすえようやくこの作品に姿を変えた。」「曲は屈原入水の直後を描く。」

音を聴けば、ただ不穏と狂騒の波の中、報われぬ魂が燐光を放ち、浮遊し、河底に引きずり込まれる、そんな気狂いのさまを映し描くばかり。独唱者4名に口笛も入り、渾然たる響の合唱世界だ。「口笛は『楚辞』の中の《招魂》の一節(永嘯呼些)が暗示する古代中国の招魂の儀式の象徴的な再現」とプログラム解説にある。中国古代では死者を葬る前に「おおい、誰それ、帰れ!」と三度招き、蘇生を待つ儀があり、本詩はそれを描いたもの。「四方のはてにはいろいろと恐ろしい怪物がいて、魂をとって食うから、魂よ早く楚の国に帰れ。」と「遠くへさ迷うている魂を招き帰すのである。」9) 《招魂》は屈原作の説もあるが不明とされる。

sopのaともoともつかぬヴォカリーズが浮遊する下で男声合唱が河底で何やらつぶやくというか唸るというか、蠢き、高揚の後、男声がソロで朗々と何か唱える(スコアがなく漢詩テキストもないので聴き取れず)。この朗唱は読経に近い。ポルタメント、グリッサンド、トレモロ、ヘテロフォニー、ドローンと、各声部で多様な絡み具合を見せ、大波小波細波と、そのうねり、ゆすり具合、上昇落下、滔々濁流の感覚はまさに入水の屈原の叫びと確かに聴こえる。河面、もしくは河岸での人声(人々が彼を助けようと船を出した)がわやわや騒ぎ、総勢でのケチャ。底知れぬ低音男声読経、風にのる口笛、河面に女声が長く尾を曳き沈んでゆく。『式子』の《しるべせよ》の情死、あるいは壇ノ浦平家の滅亡と全く同じ組成、音調である。ついでに言うと、『先帝御入水』(2007/混声合唱と独奏二十絃箏のための)もまたこの種の路線で、よほどこのテーマに引き寄せられるのであろう10)。

sopのaともoともつかぬヴォカリーズが浮遊する下で男声合唱が河底で何やらつぶやくというか唸るというか、蠢き、高揚の後、男声がソロで朗々と何か唱える(スコアがなく漢詩テキストもないので聴き取れず)。この朗唱は読経に近い。ポルタメント、グリッサンド、トレモロ、ヘテロフォニー、ドローンと、各声部で多様な絡み具合を見せ、大波小波細波と、そのうねり、ゆすり具合、上昇落下、滔々濁流の感覚はまさに入水の屈原の叫びと確かに聴こえる。河面、もしくは河岸での人声(人々が彼を助けようと船を出した)がわやわや騒ぎ、総勢でのケチャ。底知れぬ低音男声読経、風にのる口笛、河面に女声が長く尾を曳き沈んでゆく。『式子』の《しるべせよ》の情死、あるいは壇ノ浦平家の滅亡と全く同じ組成、音調である。ついでに言うと、『先帝御入水』(2007/混声合唱と独奏二十絃箏のための)もまたこの種の路線で、よほどこのテーマに引き寄せられるのであろう10)。

これ以上の説明は不要と思う。

原点、とは、まさに原点であり、すでに初期器楽作品に現れる種々の手法(まだ具体的には触れていないが)を声にのせた最初の作品(起点)で、そこからの流れは今なお変わらない。それが表現者の原質であろう。

声楽・合唱作品群を見るうち気になってきたのは「言葉」というものへの彼の感覚だ。言葉の底に潜むエトス、と先述したが、それはテキストの意味の解体ではなく、意味の底を潜りあてる感性の所在を物語る。筆者は中高での古文漢文授業により、字面を見てなんとなく意味を掴みなんとなく音読の響きを感じ、さらにいえば書体や並びにすでに音律を感じる、そんな感覚を養ったと思う。西村はそうした「言葉」や「文体」に向かう感覚に独特のものがあるのではないか。この詩から引き出した「滅びの美」は、前稿での「歌霊」であり、それは彼の特異な生理感覚の一つなのかもしれない。

もう一つは、「滅びの美」それ自体だ。

屈原に彼が見る「滅びの美」は、例えば三島の憂国や赤軍の革命といった自己の信条信念への血なまぐさい帰依、自滅へのシンパシーとは重ならない。時代はその時々のイデオロギーや体制の衣をまとうが、それはある意味うつろう景色。そこで一人の人間が「どうあがき死んだか」。「何に(何のために)」など「知らんわい」で「どう」の振りまく一種の狂気にこの人は目が行く。いわば、生きざま死にざまで、そこに「滅びの美」を見るのだ。

それが彼の「世紀末、終末的憂愁」とどうつながるのかは定かでないが(彼は1984年吉松隆と「世紀末研究所」を開設する)。

さて、この音源(テープ)は、当夜の公演の様子をすべて録音したものだった。

聴衆の拍手から始まり、 A面水野修孝『幻』、B面西村朗『汨羅の淵より』、高橋悠治『三里塚』が収録されている。

筆者はそれを聴き、非常な感慨を覚えた。

水野修孝(1934~)『幻』(1975)はエレキベース、ドラム、平太鼓、締太鼓、ちゃんちきのにぎやかなノリの混声合唱曲。73年から1年、ロックフェラー財団の招きで米国に滞在した水野は、当地でロック、ジャズに親しみ、混血文化を標榜、『ジャズ・オーケストラ’73』『ジャズ・オーケストラ’75』のほかロックとお囃子のミックス『馬鹿バヤシ』(1975)を発表、自らをポストモダンと宣言する。

その水野のちゃんちき軽快健康な音楽には、これも軽やかな拍手が続く。しばし休憩のち、西村の何やら普通でない女声が細く響き渡り…、招魂鎮魂入り乱れた叫声が耳を打つ。ちなみにこの作品は上演至難につきその後の再演はない。再演可能性をまずは目論む作曲家は多かろうに彼はそういう慮りより、自己の表現欲望が先行するようだ。最後の女声が河面に消えたあとのいわく言いがたい沈黙、やがてパラパラと鳴り出す拍手…..。

それが終わると、高橋悠治(1938~)が登場、聴衆を前に『三里塚』について語り出す。

三里塚は、成田空港建設に反対する成田の農村地区住民たちを中心とする闘争の地である。

「この作品は三里塚に関わっている人たち、農民とかそこに集った人々の歌で、闘いの歌ではありません。」で、曲は3つ。いかにも素朴な歌声と音調。

1.百姓の歌 2.少年行動隊 3.よねの歌

高橋は、三里塚の闘いを近代の開発の問題と捉えていること、自然と人間、人間と人間の間の「生かし生かされる」関係の破壊を言う。

思わず、ほぼ半世紀後の今の私たち、パンデミックにより、3蜜を避け歌えるマスク装着で歌う同合唱団の姿を重ねてしまう。ウィルスとの闘いもまた、自然と文明・環境破壊のなせるところの一つなのだから。

いずれにせよ、当時院生2年の西村は、水野と高橋の間に挟まれ、何を思ったろうか。

彼はこの折、漢詩採用ということで高橋悠治『毛沢東 詞三首』(1975/76)との関わりを人に指摘されたが、全く関係ないそうだ。

プログラムの下には次回公演として松村禎三の委嘱新作が告知されている。

1978年『暁の讃歌』だ。筆者は翌年第10回サントリー音楽賞受賞記念演奏会でこの実演を聴いた。同年の『ピアノ協奏曲第2番』と『暁の讃歌』との出会いが、拙作『松村禎三論〜奔出する“一”』執筆の契機であった。

西村は松村の『管弦楽のための前奏曲』(1968)を「大阪の秋」現代音楽祭(1970)で聴き「震えるほどの感動をおぼえた」11)と言っている。適応不全の芸大生時期にあっても、松村禎三には変わらぬ敬愛を抱き続けた。

註)

- 作品目録(全音楽譜出版社)に従う。

- 『光の雅歌』春秋社p.224

- 氏よりの伝聞は*)とする

- 『詩経・楚辞』 中国古典文学大系15 平凡社p.487《懐沙》原詩

- 『吉川幸次郎全集 第一巻』筑摩書房p.13

- 『光の雅歌』p.29,30

- 同上p.28

- 『新編 日本幻想文学集成9』「中島敦 神西清 石川淳 芥川龍之介 森鴎外」2018/国書刊行会p.154

- 『詩経・楚辞』 中国古典文学大系15 p.384

- 『寂光哀歌』は建礼門院の歌で趣は全く異なるが、『平家物語』由来である。

- 『光の雅歌』春秋社 自作年譜p.32

参考資料)

◆資料

第77回東京混声合唱団定期演奏会プログラム

◆書籍

『詩経・楚辞』 中国古典文学大系15

『吉川幸次郎全集 第一巻』筑摩書房

『新編 日本幻想文学集成9』「中島敦 神西清 石川淳 芥川龍之介 森鴎外」 国書刊行会

『光の雅歌』西村朗&沼野雄司 春秋社

『西村朗 考・覚書』 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(2021/3/15)